节选类略读课文教学的“整读”设计与实施

作者: 吴素红

摘 要 节选类略读课文教学既要完成一般略读课文的教学目标,又要推进整本书阅读。实现二者兼顾,就需要针对“只教单篇”“先教单篇,再教整本”的现状,提出“整读”的观点。即在整本书阅读视域下,采取自上而下的“整本”统摄“单篇”的整体策略和自下而上的“单篇”溯源“整本”的整合策略。让学生在“整本”中理解“单篇”,在“单篇”中管窥“整本”,并尝试从评价节点、评价内容、评价工具、评价主体四个方面构建整本书阅读视域下节选类略读课文教学评价框架。

关 键 词 小学语文;整本书阅读;节选类略读课文

引用格式 吴素红.节选类略读课文教学的“整读”设计与实施[J].教学与管理,2024(23):45-48.

在统编语文教材中,略读课文是一种非常重要的课型[1],由此也对教学提出很高的要求。代表性的课文如《芦花鞋》《海的女儿》《猴王出世》《红楼春趣》《骑鹅旅行记》《汤姆·索亚历险记》。这一类课文来自于整本书的部分章节,又独立成篇,为教学带来一定的难度。换言之,在教学中既要视其为独立的单篇,又要将其作为整本书的一部分,客观上也必须引导学生或者帮助学生完成整本书的阅读。

目前,节选类略读课文教学中最突出的问题就是着眼单篇而忽视整本书。单篇教学中教师一般采取的教法是老师和学生一起回顾、总结在精读课文中学到的阅读方法,然后在节选类略读课文的学习中运用方法、巩固方法、积累阅读经验。节选类略读课文教学时,如果只教单篇,会造成绝大多数学生只读节选内容,不读整本书的现象,无形之中限制了学生的阅读范围。学生处于相对封闭的单篇中,其认知水平和理解水平也停留于单篇,只见树木,不见森林。如果先教单篇,再教整本。表面上看,教师推荐相关阅读资源,可以激发学生阅读兴趣,延展阅读时间和内容。但是在拓展阅读阶段,拓展内容难以与学生学习内容发生意义联结,也难以实现略读课文在精读课文与课外阅读之间的衔接过渡作用。

如何才能兼顾单篇与整本书?笔者主张“整读”。“整读”是自上而下的“整本”统摄“单篇”的整体策略和自下而上的“单篇”溯源“整本”的整合策略,可以让学生在“整本”中理解“单篇”,在“单篇”中管窥“整本”,打造结构化阅读空间。

一、“整本”统摄“单篇”的整体策略

“整本”统摄“单篇”的整体策略,即教师教学节选类文本时,胸中要有整本书,基于整本书的阅读去设计教学[2]。首先从整本的角度聚焦单篇,然后整体设计情境任务,最后整理方法,合理规划,助力学生有效阅读。

1.整本鸟瞰,学习概览,聚焦单篇

教学节选类略读课文前,应考虑到两个落差:一是学生已有的阅读储备(学生对原著的了解程度)与学习节选内容所需的背景经验之间的落差;二是每位学生前期的阅读积累不一样,学生与学生之间的阅读经验存在落差。因此,学生首次接触节选内容,可采用“概览—聚焦”的鸟瞰式阅读[3]。一部作品不是孤立存在的,它与外部世界、与内部各部分构成一个完整的系统。这种鸟瞰式阅读既可以从整本外部看单篇,又可以从整本内部看单篇。

(1)从整本外部看单篇。一是借助时代背景、作者生平聚焦单篇。《骑鹅旅行记》《汤姆·索亚历险记》所在单元的“快乐读书吧”中有一则阅读小贴士:阅读名著之前先了解写作背景,有助于理解作品的内容和价值。比如《汤姆·索亚历险记》的作者马克·吐温是美国批判现实主义的奠基人。他借这本书对社会习俗、宗教礼仪及教育制度进行批判,以孩子的眼光讽刺当时的美国社会。在这个大的时代背景之下,学生才能理解汤姆的淘气与冒险行为[4]。二是借助别人的评价聚焦单篇。比如阅读《骑鹅旅行记》前,出示其他阅读者对这本书的评价语:欧洲文学中最好的笑话之一,即使是今天也能让人大笑不止;一部充满了冒险和惊奇的作品……利用别人的评价架起整本与单篇之间的桥梁,引发学生的阅读期待。

(2)从整本内部看单篇。一是借助序文聚焦单篇。有的序文是全书的内容梗概,有的序文涉及阅读本文的准备知识,有的序文是他人对作者思想方法的介绍。学生先看序文,对全书有一个整体性的感知后再读单篇,可以减少理解的障碍,会比较顺畅。二是借助目录聚焦单篇。概览《青铜葵花》目录,我们发现每一章节都是以小木船、芦花鞋、冰项链这样具体的事物作为标题。这些事物作为全文的线索贯穿起主人翁跌宕起伏的人生。学生利用目录了解主要内容、定位单篇,消除因前期阅读积累不同而造成的经验落差。三是借助情节图或思维导图。这一点要求教师先读完整本书,绘制出情节图或者思维导图,引导学生关注节选部分与整体的逻辑关系,进而补充学生学习前的阅读经验积累。

2.整体设计,创设情境,任务驱动

整读视域下的节选类略读课文教学不能只作为一种独立的阅读课型,而应站在课程的角度整体设计。整体设计既要考虑整本书这个大背景,又要关注单篇课文的内容、思想和情感,在整本和单篇的环境、情节、人物之间找到契合点,创设出情境任务,让学生在解决问题、完成任务的过程中自然地产生阅读整本书的欲望。创设情境任务分两种情况,一种是创设一个大的情境任务,以这个情境任务统领整本和单篇的整个阅读过程;另一种是创设多个情境任务,牵引出多个阅读点,以点成面,呈现整本和单篇交互的立体阅读模式[5]。

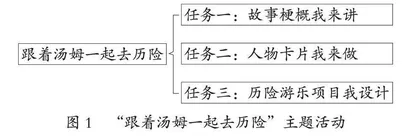

(1)大情境大任务一以贯之。略读课文《汤姆·索亚历险记》节选自整本书的结局部分,讲了汤姆和贝琪从山洞返回家后的故事。“怎样离开贝琪去探险……怎样回去找贝琪……怎样先爬出洞口,然后又帮助贝琪爬了出来……怎样……”文中一个又一个“怎样”勾连出整本书中“山洞迷路”“逃出生天”的内容。文中结尾“啊,法官,印江·乔埃在洞里呢!”又勾连了整本书“被良心谴责的少年”“海盗汤姆偷听计划”等有关的历险内容以及相关人物。汤姆的讲述让我们对他之前的人生经历产生好奇,他是个什么样的人?他有哪些历险故事?节选的内容辐射了整本书,是进入整本书阅读的突破口,这也是编者的高明之处。由此,可创设一个贯穿阅读全过程的情境任务:

六一儿童节要到了,学校准备组织一次“跟着汤姆一起去历险”的大型主题活动,诚挚邀请同学们参与本次主题活动,为完成各项任务出谋划策。

图1 “跟着汤姆一起去历险”主题活动

(2)多情境多任务多点成面。略读课文《猴王出世》节选自古典名著《西游记》第一回,讲了石猴出世和“美猴王”诞生的故事。《西游记》中,孙悟空的称号有许多:石猴、美猴王、孙悟空、弼马温、齐天大圣、孙行者、斗战胜佛……孙悟空称号的变化展现了整个故事的起因、发展和结局。教学本课时,就以孙悟空的各个称号为切入口创设情境任务,贯通节选内容和整本书。

情境任务一:同学们,石猴出世后,漂洋过海,来到菩提祖师门下,想拜师学艺,菩提祖师想了解一下他的身世。请同学们向菩提祖师讲一讲“石猴出世”的故事。

情境任务二:孙悟空拜师学成后,因大闹天宫,被压在五行山下。一天,唐僧行至五行山,悟空想着自己是美猴王、齐天大圣,应该向唐僧推荐自己的才能。于是孙悟空请大家帮他写一封推荐信,求唐僧救他脱身。

3.整理方法,合理规划,有效阅读

统编教材将节选类略读课文安排在精读课文之后,其功能定位是从精读课文中学习方法,在略读课文中运用方法[6]。比如《猴王出世》《红楼春趣》所在单元要求学生学习联系上下文猜读,借助资料、影视作品等多种方法阅读,掌握阅读古典名著的方法。因此,学习节选类略读课文呈现三个阶段:教师指导、学生半独立阅读、学生独立阅读整本书。三个阶段中一半系教师指导而言,一半系学生运用而言。

(1)教师指导层面。备课时教师要基于单元整体考虑,整理出本单元重点学习的一些阅读方法。从整本书阅读教学的角度看,节选内容的教学其实就是一本书的推荐课。要想真正实现由略读走向整读的教学目标,教师还要规划好阅读指导课、阅读交流课,跟踪学生阅读的全过程,这样才能把整本书阅读落到实处。

(2)学生运用层面。学生在学习精读课文后,要整理出已学到的阅读方法,然后用这些阅读方法尝试阅读节选类略读课文。当然,不是说学完一篇节选类略读课文,学生就能掌握相关阅读方法。而是需要学生对整本书的内容、阅读时间作一个整体规划,制订出阅读计划表,每天根据计划完成相应的阅读任务。只有这样,学生才能拥有一定的阅读能力,最终实现独立阅读的目标。

二、“单篇”溯源“整本”的整合策略

“单篇”溯源“整本”的整合策略,即从人物、情节、逻辑等角度,运用梳理、补充、质疑等方式,打通单篇和整本的边界,让二者发生有意义的联结,真正实现从单篇走向整本书阅读的教学目标。

1.人物梳理,建立关系,打通边界

统编教材节选类略读课文除一篇选自童话外,其他均选自长篇小说。童话主要是通过想象、夸张、象征等艺术手法来塑造人物形象;小说则是以刻画人物形象为中心的文学体裁。这些作品中人物众多、关系复杂、命运曲折。教学这一类课文时,应围绕核心人物,借助图式梳理,建立节选内容与整本书之间的关联。

(1)梳理人物前后变化。比如《骑鹅旅行记》作品在塑造人物形象方面,采用了“变形”这一艺术手法,写了尼尔斯外表和心灵的双重变形,让尼尔斯的“成人”之路变得与众不同。教材节选内容是这本书的开头,讲的是尼尔斯变成小人后去找小狐仙,由于他之前经常欺负小动物们,所以没有人告诉他小狐仙在哪里,随后为了保护自家飞走的雄鹅而被带上天空。教学时教师以“变”为线索,让学生梳理节选文中的尼尔斯之变,补充尼尔斯再次变回男孩后的性格变化。通过对比引发学生的好奇:尼尔斯到底经历了什么才会发生这么大的改变?从而让学生跟着尼尔斯一起去旅行。

(2)梳理人物复杂关系。梳理人物关系,有助于更好地把握情节,理解作品内容。节选课文《红楼春趣》讲了放风筝的故事,短短八百多字就出现十多个人物,这些人物之间的关系极为复杂。教学时,先让学生圈出文中的人物。然后借助人物的语言、动作等关键语句寻找、推测人物之间的关系。学生在梳理过程中会接触到整本书中其他的人物或事件,教师可以补充资料,帮助学生进一步丰富人物关系图。透过复杂的人物关系,学生的阅读视角也会突破节选内容,走向整本书。同时,教师告诉学生,《红楼梦》中有名有姓的人物有七百多个,大家在阅读整本书时要学会利用思维导图厘清人物关系,读起来才会事半功倍。

2.内容延展,适度补充,丰富内涵

整本书为节选课文提供了丰富的课程资源。这些课程资源还原了人物所处的家庭背景、时代背景,帮助学生了解故事情节、多角度感受人物形象、理解思想感情。因此,教学时教师要突破单篇,适度灵活地补充原著资源。当然,这些原著资源不是盲目加入,一定要与节选内容产生同频共振的效果。

(1)为解决认知盲点补充原著资源。上文中提到学生在学习节选类略读课文时存在两个落差,这两个落差导致学生阅读课文时存在许多认知盲点。比如《芦花鞋》一课的阅读提示要求学生交流印象最深的内容。绝大多数学生关注到青铜卖掉最后一双芦花鞋而赤脚走在雪地上的情节。学生不理解青铜的行为,甚至有学生产生误解,认为青铜掉进钱眼里了。这时可以补充两个原著资源:一是大麦地经历了蝗灾、水灾、火灾的内容,让学生知道当时整个社会的贫穷和苦难;二是青铜一家贫穷的现状。只有解决这些认知上的盲点,学生才能感同身受。

(2)为丰满人物形象补充原著资源。统编教材中节选类略读课文的体裁是童话和小说,这两种文学体裁尤其关注人物形象塑造。但节选文本受篇幅限制,不能把人物立体地呈现在学生面前。比如 《海的女儿》一课的阅读任务有两个:用较快的速度读一读,说说神奇之处,和同学交流对那位最小公主的印象;感兴趣的同学可以完整地读读这篇童话故事,说说对最小的公主有哪些新的了解。其实这两个任务就是要求教师在课堂教学中适当补充原著资源,不断丰满人物形象,进而引发学生深入阅读整本书。

3.发现问题,意义联结,深入阅读