小学数学“综合与实践”跨学科主题学习教学路径

作者: 彭国庆 陆军 黎阳

摘 要 “综合与实践”是小学数学学习的重要领域,基于实践可以形成“综合与实践”领域跨学科主题学习教学路径:分析主题,分解构建任务群,明晰学习方式和资源;设计多维目标,层级明晰,凸显目标整体特征;确定跨学科要素,明晰实践方式,体现主题学习特点;创设真实情境,凝练大问题,突出主题学习本质;创新评价方式,拓宽评价渠道,彰显跨学科特色。

关 键 词 小学数学;综合与实践;跨学科;主题学习

引用格式 彭国庆,陆军,黎阳.小学数学“综合与实践”跨学科主题学习教学路径[J].教学与管理,2024(23):

53-57+71.

《义务教育课程方案(2022年版)》指出,要加强课程内容的内在联系,突出课程内容结构化,探索主题、项目、任务等内容的组织方式。原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习[1]。为了落实课程方案的要求,《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)将跨学科主题学习安排在“综合与实践”领域,并明确指出:该领域以培养学生综合运用所学知识和方法解决实际问题的能力为目标,以跨学科主题学习为主,引导学生综合运用数学学科和跨学科的知识与方法解决问题[2]。同时还指出,该领域主要包含主题活动和项目学习等,第一、第二、第三学段主要采取主题式学习[3]。笔者结合教学实践以“曹冲称象的故事”主题学习为例,谈一谈“综合与实践”跨学科主题学习教学路径,仅供各位同仁参考。

一、分析主题,分解构建任务群,明晰学习方式和资源

1.分析主题,分解构建任务群,明晰学习方式

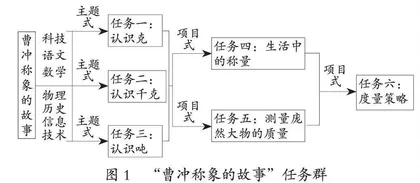

乔纳森认为,任务分析是教学设计的重要过程[4]。在“综合与实践”中,主题就是一个大的学习任务,在主题设计与实施之前教师需要对主题进行分析,然后把主题分解为若干项子任务并构建成任务群,之后确定子任务类型,明晰每项子任务的学习方式以及相互关系,利于从单元整体角度处理子任务与总体以及子任务之间的关系,帮助学生形成相对完整的认知结构,便于从整体角度确定问题解决的总体策略和实施方法,提高主题学习效率。“综合与实践”领域的主题一般源自于学生的现实生活,也是一项具体的学习任务(包含需要解决的数学问题)。为了进一步增强“综合与实践”的育人价值,《新课标》 将原“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”的部分内容调整到“综合与实践”,组成新的“综合与实践”学习主题,使得该领域内容更加丰富。“曹冲称象的故事”是“综合与实践”主题学习内容之一,该主题隶属于第二学段,根据学情可分为六项学习子任务,分6个课时完成,每项子任务之间的关系如图1。

从图1可以发现,六项子任务主要分为两种主题学习类型,任务一到任务三是融入数学知识的学习类型,主要学习新调整到“综合与实践”领域的质量单位克、千克、吨的认识,理解“曹冲称象”的数学原理,可以采取主题式学习方式学习,重点突出在活动中体验,发展学生的量感等;任务四到任务六主要是应用数学知识和跨学科知识的主题学习活动,要求学生针对具体问题学会合作制订方案解决实际问题,任务四和任务五是并列关系,它们和任务六构成递进关系,这三项学习任务可以采取项目式学习方式展开,主要以解决实际问题为重点,培养学生的问题解决能力等。

2.基于任务群,规划学习资源,统筹保障任务

任务群建立之后,教师要充分考虑每项子任务需要的资源,对各类型资源进行规划、统筹、调配,以保障每项子任务都能够顺利落到实处[5]。跨学科主题学习需要规划的资源见表1。

第一,统筹规划时间资源,均衡学习时间。“综合与实践”跨学科主题学习是一项长程学习活动,为了保证每一项任务的学习效果,教师要尽可能安排并保障学生的学习时间,如“曹冲称象的故事”任务四的学习时间安排:前学时间用于收集秤的发展史;共学时间用于了解秤,制作称量(包含不能直接称量出物品质量)的方案并执行方案;延学时间用于实践作业,如估量和称量生活中常见物品的质量等。第二,统筹规划空间资源,构建学习场域。有些主题学习如校园平面图、体育中的数学等都要求学生到室外开展学习活动,教师需要提前进行室场预约以保障有足够的空间供学生学习实践。第三,统筹规划物质资源,提供辅助工具。教师要为学生学习做好充分的物资准备,如“曹冲称象的故事”任务二和任务三,教师需要准备多个电子秤、不同质量规格的物品(如1千克的白糖、挂面、砝码、棉花,重约2千克的南瓜等)供学生称量以建立1千克的量感;多件10千克包装的大米和1袋100千克的沙子等让学生感受吨的质量单位之大。第四,统筹规划人力资源,协调分配任务。如学习小组的划分包含人员的均衡、特长的发挥等,还涉及到跨学科专业人员的邀请等,以利于协调分配任务以及专业评价等。第五,统筹规划信息资源,拓宽学习途径。如在学习任务四之前,教师布置前学任务:了解并简要介绍现代称量大宗货物的方法,可以通过网络查找、翻阅相关专业书籍或者咨询专业人士等途径获取资料。

二、设计多维目标,层级明晰,凸显目标整体特征

目标是教学的导向,也是评价的依据,“综合与实践”的单元内容已由过去的单课时变成微型单元,因此在目标的制定上要基于单元整体进行全面考虑,同时基于《新课标》的内容要求、学业要求和教学提示三个方面进行科学制定,凸显教学评一致性。

1.目标设计围绕四个维度,凸显目标整体性

参考布鲁姆的教育目标分类学理论,“综合与实践”跨学科主题学习目标的设定依据《新课标》的育人总目标,围绕四基四能、过程方法、数学品格、核心素养(关键能力)四个维度综合制订,凸显目标整体性。“综合与实践”跨学科学习内容包含数学知识的学习,如“曹冲称象的故事”中学习克、千克、吨三个质量单位及其关系等知识,加强学生发现和提出问题、分析和解决问题能力的培养,作为四基四能目标维度之一,符合行为主义的基本观点;在每个主题目标中加入过程方法这一目标维度,符合认知主义的基本观点;在目标设定中加入数学品格这一维度,始终激发学生对数学学习的好奇心和求知欲,提高学习数学的兴趣,形成质疑问难、自我反思和勇于探索的科学精神,符合人本主义的基本观点;目标设定加入核心素养这一目标维度,从数学关键能力、实践能力等方面引导数学教学,符合《新课标》理念。

2.目标设计围绕任务层级,凸显单元整体性

跨学科主题学习总目标设计好之后,教师围绕总目标分别设计每个子任务的学习目标,通过子任务目标实现主题学习总目标,凸显单元整体性。每个子任务都围绕四个维度制订,后一个子任务的学习目标是前一个子任务学习目标的衔接、延续、发展、完善和提升,具体体现在四基四能方面进行衔接和延续,在过程方法方面进行持续和发展,在数学品格方面进行补充和完善,在数学核心素养方面进行强化和提升。

根据上述目标制定的要求,“曹冲称象的故事”学习主题总目标为:(1)知道“曹冲称象”的故事,能结合现实素材,感受并认识克、千克、吨,以及它们之间的关系,理解“曹冲称象”的基本原理是等量的等量相等,在学习过程中能发现和提出问题,学会分析问题,能制作问题解决方案并执行方案解决问题;(2)能针对具体问题在相应的实践活动中应用跨学科知识和方法解决问题,并学会不断反思,丰富和形成实际度量以及解决问题的经验;(3)在模拟称象等具体实践活动中学会与他人合作,提高学习数学的兴趣,培养质疑问难、勇于探索的科学精神,发展实践能力;(4)发展学生的量感、推理意识、应用意识和创新意识。围绕总目标,六项子任务从四维目标逐一落实。限于文章篇幅,仅以“过程方法”和“核心素养”这两个目标维度加以简要说明(见表2)。

从表2看出,任务一到任务三的学习,学生经历的学习过程以及使用的学习方法是持续的,学习过程着重培养学生的量感、应用意识等核心素养目标;任务四到任务六的学习,根据具体学习内容的需要,在问题解决的方案制定与实施中融入数学思考,在问题解决中培养学生的量感、应用意识和创新意识。由此看出,后三个任务的学习较之前三个任务的学习,在过程方法目标方面有持续和发展,在核心素养目标方面有强化和提升。

三、确定跨学科要素,明晰实践方式,体现主题学习特点

1.围绕学科主体,确定跨学科要素,体现综合性

“综合与实践”的跨学科主题学习是数学单学科主导下的跨学科主题学习,学习活动的设计要立足数学学科主动与其他学科建立关联,形成学科融合。任务群确定好之后,教师根据每个任务的内容特点,在以数学为主体学科的前提下,考虑需要跨界的学科,做好学科融合的前期准备,而后根据实际需要,确定跨学科学习要素,即跨学科知识和跨学科方法,实现学科融合,体现跨学科主题学习的综合性特点。首先,确定跨学科知识要素。“曹冲称象的故事”以故事为载体学习常用的质量单位,明晰质量单位的关系,感悟并应用数学思想方法去解决现实生活问题,涉及到的跨界学科是语文、历史和物理等,包含的跨学科知识要素有“曹冲称象”的成语故事以及历史背景,这是显性的跨学科知识要素。在该主题学习中还要了解有关称量工具的发展史(如范蠡发明杆称的历史故事),还要涉及现在的大型称量工具(如地磅的现代知识)等隐性跨学科知识。这些相关的跨学科知识需要教师和学生分别进行搜集整理,进而在长程学习中进行学科融合。其次,确定跨学科方法要素。“综合与实践”学习主要还是指向问题解决的,比如“曹冲称象的故事”的学习,学生能够使用常见的称量工具和质量单位去称量和表达生活中常见物品的质量。学生通过该主题学习,懂得使用物理排水法——船身排出的水的质量即大象的质量又等于石头的质量,理解等量的等量相等的数学思想方法,学会制作模拟称象以及实际称量的方案,并在模拟实验过程中进一步学会如何观察水位、如何记录数据等具体的实验方法。

2.基于课时任务,确定做中学方式,体现实践性

跨学科主题学习的另一个特点是学习方式的实践性,帮助学生从坐而论道转为做(实践)中学习[6]。根据学生主要的实践行为方式把实践性学习方式分为操作型、调查型、实验型和践行型四种。操作型实践学习方式主要是学生借助学具的操作获得对知识的深度理解;调查型实践学习方式主要是通过调查、搜集、整理获得学习资源,帮助学习者完善对事物的深刻认识等;实验型实践学习方式主要是通过实验以及模拟实验获得结论;践行型实践学习方式主要是通过学生的体验、实际行动等活动获得结论。据此,把“曹冲称象的故事”六个子任务的学习设计为做中学方式,以及相应的实践行为指向和核心素养目标指向(见表3)。

四、创设真实情境,凝练大问题,突出主题学习本质

1.创设真实情境,凝练大问题,统领主题学习

“综合与实践”跨学科主题学习的本质是基于问题解决的学习活动,教师要创设合适的真实情境,引导学生从真实情境中提出问题,并在讨论的基础上凝练成大问题,形成驱动性任务以驱动学生学习。真实情境一般分为两种:一种是真实的现实情境,这种现实情境的素材主要来自于学生的生活现实,如学生的家庭生活、校园生活、社会生活,自然现象等;另一种是真实的数学现实以及其他学科现实,这种真实情境的素材主要来自于数学的发展史、相关学科的概念史[7]等。大问题在跨学科主题学习中有两层含义:一是主题大问题,这种大问题一般是在主题开启课中根据创设的真实情境提出,由于是主题大问题,这些大问题可以是一个大问题,也可以是多个问题构成的大问题群,这些问题(群)对应或统领这些问题引领的每个子任务;二是子任务大问题,每个子任务的大问题一般是大问题群中的一个问题,或是基于子任务提出的一个大问题。

在“曹冲称象的故事”开启课,教师导入新课时播放曹冲称象的视频并启发:观看了曹冲称象的视频,同学们能提出什么数学问题呢?学生提问后教师梳理形成下面的大问题群,统领本主题学习:

问题1:称量物体要用什么作单位?它们之间有什么关系?

问题2:常用的称量工具有哪些?它们各用于称量什么物品的质量?

问题3:怎么称量生活中常见物品的质量?

问题4:现代社会如何称量大象等庞然大物的质量?

问题5:曹冲称象的故事蕴含怎样的思想方法?

基于大问题群,在教学任务四“生活中的称量”时,教师创设这样问题情境:周末,李叔叔要去购置一些生活物资(如蔬菜、鱼、杂粮等),结合曹冲称象的故事想一想,你能得到怎样的数学问题?教师结合学生的提问梳理出大问题:如何称量生活中物体的质量?围绕核心大问题设计三个学习活动:活动一,认识生活中常见的秤,了解秤的发展史;活动二,直接称量和间接称量物体的质量,初步感悟称量的策略;活动三,估测生活中物体的质量,帮助学生形成质量量感。