问题视野下的项目式教育科研样态

作者: 朱家浩

摘 要 随着新课改持续推进,科研兴校、科研兴教的教育科研理念正助力新时代学校与教师的发展。精准分析县域、校级与个人的三级教育科研客观数据,显现出学校、学科与个人三个层面存在一系列问题。为改变现状,积极开展“项目式”教育科研,即“沉浸式”阅读项目、“问题式”研讨项目与“领悟式”论坛项目,为教师寻找到切实有效的问题解决策略,促使教师生成学习力、研究力与内省力。

关 键 词 问题视野 项目式 教育科研 教师

引用格式 朱家浩.问题视野下的项目式教育科研样态[J].教学与管理,2023(02):19-22.

随着新课改持续推进,科研兴校、科研兴教的教育科研理念正成为新时代学校与教师发展的助力[1]。学者斯腾豪斯提出“教师即研究者”,这一理念受到了国内学者与教师的高度认可[2]。新时代教师不仅要关注教育教学的任务本身,更要关注教学与育人过程中存在的问题,通过教师的反思与实践将理论提升至运用层面,促进教师个人教育科研能力的发展,使其成为研究型教师。但在教育科研实施过程中,教育科研意识薄弱、问题与科研脱节等导致教师专业发展缓慢。基于此,笔者聚焦科研数据,通过深度分析数据,精准显现学校、学科与个人三个层面的教育科研问题,同时积极创建“项目式”教育科研样态,即“沉浸式”阅读项目、“问题式”研讨项目与“领悟式”论坛项目,为教师寻找到切实有效的问题解决策略,促使教师生成学习力、研究力与内省力。

一、聚焦科研数据,显现科研“三问”

大数据时代,数据对于学校教育科研的管理具有重要的引导作用,促使教育科研问题的分析与解决更加精准。笔者尝试建构教育科研“数据生态圈”,重点关注县域、校级、个人三级教育科研客观数据,通过各级数据的对比与分析精准地显现学校、学科与个人三个层面的教育科研问题,进而以“问题”的多元化研究促进教育科研的全面化发展。

1.关注县域数据,显现整体科研问题

教育科研是不断推陈出新的过程,“闭门造车”往往会阻碍学校的整体性发展。县教育研究中心每学年都会组织省、市、县三级论文、课题评比活动,学校根据反馈结果站在一个更高的位置去比较与分析,从而更精准地把握学校教师教育科研的整体情况,了解学校与其他学校之间的差距,以此显现学校教育科研的整体性问题。

如,我校的县教育学会课题立项率为54.55%,相较于全县整体立项率的53.97%,我校县域层面立项率略高,但市级与省级课题立项率均为0%,反映了我校课题方案的整体质量不高,在县域层面与其他学校相比缺乏竞争力,且与同片区学校的差距也在逐渐拉大。因此,提质就成了本学年我校教育科研发展的重点目标,要充分利用“教师研修坊”的内部资源与“专家进校园”的外部资源,提升学校教育科研的氛围与质量。

2.关注校级数据,显现学科科研问题

“均衡发展”不只体现在县域层面的发展,更应该着眼于本校各学科的发展,根据学校的教育科研情况,从各学科看得见的教育科研数据出发,通过有效的对比,形成高效的解决策略,进而形成新的突破。因此,学校为每个学科建立了教育科研档案,每学期都能通过数据快速地梳理与分析学科存在的问题,这在一定程度上改变了教育科研工作中的随意性与呆板性,进而帮助教育科研薄弱的学科开展有针对性的指导活动,以此实现各学科的均衡发展。

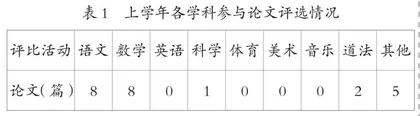

上学年各学科参与各级教育学会专项论文评比活动的情况见表1。

表1数据分析显示,我校各学科教育科研发展存在失衡现象,语文与数学的发展较好,而英语与技能学科的发展出现停滞现象。客观的数据能够清晰地暴露出学校各学科间的差距,也为学校教育科研的均衡发展指明提升的方向。学校可以充分利用优势学科的教育科研经验与方法,开展好跨学科的教育科研校本化指导活动,如阅读沙龙、学科帮扶等,以此带动薄弱学科实现跨越式发展。

3.关注个人数据,显现个性科研问题

教育科研对教师个人的专业发展具有不可言喻的作用。如果一名教师只顾着教学而不研究,那只能成为一名教书匠;唯有教学和科研两手抓,才能勾连起教学与科研的双向互动,更好地为学生服务。为了促使教师更了解自己的教育科研动态,每学年末学校都会为教师提供近三年的教师个人科研反馈单,包含参与教育科研活动记录、个人的获奖清单(细分)、整体获奖率以及数据对比后的教育科研建议,通过专项反馈帮助教师更好地专业发展。

如,王老师既是语文教师又担任班主任,从近三年的教育科研数据分析来看,王老师在语文科研方面的获奖率仅为16.67%,而育人科研方面的获奖率却高达88.89%,近三年王老师在育人科研方面均有获奖且质量较高。此数据清晰地显现了王老师在教育科研上的问题,学校给予其教育科研建议,让他能重新思考与定位自己的教育科研发展方向与目标,以此提升个人专业发展的深度与广度。

二、聚焦科研项目,促生教师“三力”

1.“沉浸式”阅读项目,促发教师学习力

莎士比亚说:“生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”[3]这体现了教师自身阅读的重要性。因此教师的阅读项目需以“精读”为主要形式,阅读可始于教育科研的一篇 文章,再到一些杂志,最后到一类书籍,重在使教师实现从“量变”向“质变”的转换,且有效的阅读能促使教师提升个人的知识、修养与心境,以此促发教师科研的学习力。

(1)定制阅读单,实现阅读可视化

教师阅读是科研组教师开展共读同内容的阅读活动。为强化教师对此内容的理解与思考,笔者设计了“四维”阅读记录单。阅读信息、阅读欣赏、阅读疑问与阅读思考,阅读信息记录阅读的主题与时间等内容;阅读欣赏记录对自己有所启发的文本;阅读疑问记录自身无法理解的文本;阅读思考记录本次阅读的个人想法,以此实现教师阅读的可视化。

如,共读王月芬老师的 《重构作业:课程视域下的单元作业》一书,教学聚焦“作业设计”,教师自主进行阅读且完成阅读单的记录(如图1),最终将阅读单汇编成册。与此同时,教师可通过实践对阅读体会进行验证,深入理解王老师所倡导的重构作业模式,使之形成自己的教学风格与教学资源。

(2)建立“阅读圈”,实现阅读全程化

阅读圈是科研组教师随时能分享阅读即时想法的线上平台,帮助教师间互相学习与借鉴。笔者借助之江汇“每日阅读”板块定期发布共同阅读任务,而教师们每周至少阅读打卡一次,可上传阅读记录单、个人的阅读反思、对某一内容的深度理解或阅读疑惑等,发布的打卡内容形式可多样化,促成教师阅读智慧的碰撞与共享,以此展现教师的阅读过程。

如,共读费岭峰老师的《怎么做课题研究:给教师的40个教育科研建议》一书,费岭峰用“理论”与“实践”双重论证方式为老师们具体阐述该如何做研究。陈老师阅读后在阅读圈发布了即时想法:自我感觉在科研的道路上已经处于瓶颈期,翻开费岭峰老师的新书后,我有种豁然开朗的感觉,我发现自己关注的问题很杂很碎,研究过程不聚焦、没深度,且没持续性,因此也明白了坚持做一项研究的重要性。

(3)举办“阅读会”,实现阅读共享化

阅读会是对教师阅读成果的一次展示与交流,每位教师对阅读内容的理解有各自的角度与表达。笔者根据阅读情况为教师们创建线上或线下阅读分享的机会与平台,而教师们的成果一方面源于对文字的理解,另一方面源于对实践的思考,此种形式的阅读会有效地引发教师间的思辨,真正促使教师对知识的内化。

如,共读刘波老师的 《教师,以研究的“姿态”成长》一书后,科研组利用钉钉“视频会议”开展“云阅读”分享活动。活动由教科室负责人主持,分管领导、科研组员全程参与。在教师分享的过程中,其余教师可在交流区发布自己的即时感受与意见,这样既可解决他人的问题,又可分享自己的读书感受,真正实现多元思想的融合,促进教师往更深层次挖掘研究的本质与意义。

2.“问题式”研讨项目,促发教师研究力

“问题式”科教项目是指研修组教师对研究问题开展深层次的课题化分析、讨论与辩证,以课例研究与观点报告等形式呈现的研修模式。所讨项目中的研修问题可源于师生的教学问题、当前的教育热点问题或课题研究的核心问题,研修组以“抱团”的方式促使教师全员、全程与全方面地参与问题式研讨活动,实现“以教带研、以研促教”,以此促发教师对问题的研究力。

(1)“教学问题”为引,实现研讨定向化

教学是教师“教”与学生“学”的高度统一,但教育双方都会出现被教学问题困扰的情况,即教师存在突破重难点时的阻碍性问题与学生存在学习过程中的反馈性问题,这些问题都可成为教师研修的真问题。教师可对教学问题进行梳理且形成研究小课题,开展定向化的研讨研修,进而形成有效、精准的解决策略,促进学生认知的高效发展。

如,教学《三角形面积》,学生在计算三角形高或底时错误率极高。基于此教学问题,首先,研修组商讨后形成了“三角形面积概念的深度建构研究”的小课题;其次,研修组通过杂志、知网等渠道查找有效资源进行集中深入的理论学习;再次,研修组以研修组内的“一题一课”的展示形式,联结课堂与课题之间的关系,使之互相推进与完善;最后,研修组教师围绕定向化的研修成果进行汇报与交流,使得成果更加丰富,同时促使研修组教师能力的提升。

(2)“热点问题”为引,实现研讨循环化

在新时代教育改革的背景下,小学教育的热点问题频频冲上热搜,而这些问题是亟待解决、真实普遍的过程性学习问题。于是研修组将热点问题作为研讨研修的重要素材,教师根据教材自主开展深层次的课题研讨,探索出行之有效的解决路径,教师在解决旧问题后会衍生出新问题,促使教师处于“问题—研究—问题”的研讨循环链之中。

如,学生“问题意识”的培育,研修组从学科的角度对学生的问题意识进行了深度剖析,根据学生的问题形成了研究小课题“小学生提问能力‘感·思·拓’的培育研究”,研修组围绕此小课题开展了多学科辩学研究,进而清晰了学生提问的时机与真问题的把握等等。但随着研究的深入,研修组发现,除了学科本身问题外,学生不会提问的一个重要原因源于心理层面,故又进行了第二个推进性小课题的研究,勾连起学生心理与问题意识之间的联系,使得教师的研究更全面。

(3)“课题问题”为引,实现研讨系列化

课题问题是指研修组教师正在研究课题的核心问题。研修组教师围绕核心问题开展不同学科、学段与能力等维度的子课题衍生研究,使得课题的研究真正走向深处,形成该核心问题的课题项目群。通过一个课题核心问题的驱动,使得整个研修组共同开展真实研究,以此提升教师研究问题的参与度[4]。

如,围绕学校“劳动教育”主导性课题,研修组通过理论学习与实践研究对此课题方案进行不断完善,形成了不同方向的劳动教育项目子课题,有研修组以“活动课题”为研究点,有研修组以“职业启蒙”为研究点,有研修组以“劳动基地”为研究点,也有研修组以“劳动评价”为研究点,同时研修组自主尝试研发各年段的劳动教育校本教材,进而保证研修组对此主导性课题的研究更加深入与全面,实现“一主多子”的研讨系列化模式。

3.“领悟式”论坛项目,促发教师内省力

教师在个人的教学、科研过程中都会出现困惑与迷茫,而校本研修的开展就是为帮助教师们进行必要的答疑解惑。笔者创建“领悟式”论坛项目,即“释疑型”论坛、“观点型”论坛与“成长型”论坛,正是为研修组教师搭建学习与内省的新平台,促使他们在论坛中实现个人专业能力的高效提升[5]。

(1)“释疑型”论坛,提升教师的认知

“释疑型”论坛是指研修组教师围绕现存的教学、育人问题进行集体研讨的交流活动。此研修论坛只需教师在论坛活动中大胆地抛出近期遇到的真问题,引发其他在座教师的思考,快速开展现场的头脑风暴,教师可结合自身的实案具体阐述解决问题之法,也可预设个人解决问题的想法供其实践操作,在思维的交融下,高效地提升教师的认知水平。

如,开展《月月谈:我的问题,我来说》主题论坛活动,小王老师提到“自己觉得学生的问题很多,抓不住学生的真问题与大问题”。面对小王老师的问题,研修组教师也开始众说纷纭,有老师提到“一定要关注学生的共性问题,思考问题在于自己的教还是学生的学,初期可以以问题的形式进行简单探究,后期逐渐形成完整的课题研究”。也有老师说:“课堂生成很重要,学生的问题往往隐藏在此,对此问题可以以教学反思的形式记录,可以发布公众号引发大家的探究,以此帮助自己收获解决之法。”