新课标背景下科学推理教学的理解与实践

作者: 史加祥

摘 要 新颁布的科学课程标准将科学推理作为科学思维的重要组成部分,科学推理需要在科学探究实践中培养与落实。小学阶段的科学推理较为关注归纳推理与演绎推理,两种推理方法统一在学生的科学学习与认知过程中,既相互对立又相互依存。在充分理解的基础上,进行基于推理的差异设计与实践、接续设计与实践,对融入科学推理的探究实践活动过程进行探索,明确归纳推理与演绎推理教学之间的差异,为新课程标准的落实和学生核心素养的发展提供借鉴。

关 键 词 科学课程标准 科学推理 归纳推理 演绎推理

引用格式 史加祥.新课标背景下科学推理教学的理解与实践[J].教学与管理,2023(08):57-60.

2022年4月,教育部颁布了《义务教育科学课程标准(2022版)》(下称“新课标”),明确了科学课程要培养和发展学生的核心素养,以科学观念、科学思维、探究实践和态度责任等组成的核心素养需要在科学课堂教学中落实,而科学思维作为核心素养的重要组成,需要与科学探究实践活动充分融合,发展学生模型建构、推理论证、创新思维等思维能力。推理是小学阶段重要的科学思维方法,如何基于“新课标”理解推理的内涵?如何基于推理开展教学设计与实践?与科学推理教学相关的很多问题需要在实践中寻找答案。

一、科学推理教学的多视角理解

科学推理是科学学习的重要方法与培养目标,从“新课标”出发并充分借鉴已有的研究理解科学推理,是教学实践的基础。

1.科学推理的“新课标”理解

“新课标”将推理与论证合并表述,推理论证主要指“基于证据与逻辑,运用分析与综合、比较与分类、归纳与演绎等思维方法,建立证据与解释之间的关系并提出合理见解”[1]。从“新课标”的表述可以看出科学推理主要是指运用分析与综合、比较与分类、抽象与概括、归纳与演绎等方法对收集的信息与证据进行梳理,是承接学生探究实践,形成高级思维不可或缺的中介过程,也是学生核心素养目标能否达成的关键。

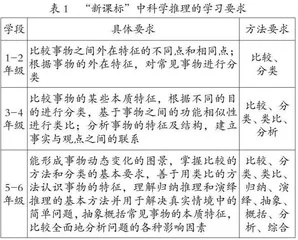

对“新课标”中科学推理方法的学习要求进行梳理后可以发现,不同学习阶段的具体发展要求存在差异,在低年级重点发展的科学推理方法仅为比较、分类,且发展要求较低。明确提出科学推理学习要求的是在高年级阶段,并且将科学推理分解为归纳推理和演绎推理,科学推理能力的发展指向学生在真实情境中解决问题的能力。当然,这并不意味着在低年级阶段不需要发展学生的推理能力,而是需要从学生的认知与思维水平出发,进一步厘清不同阶段学生推理能力的发展表现,认识科学推理能力的发展与其他思维方法之间的关系。

2.科学推理的思维过程理解

很多研究从逻辑思维的角度对不同探究过程涉及到的科学推理类型进行了对应,在问题解决、概念建构与转变等过程中会应用到归纳推理、演绎推理、溯因推理、因果推理和类比推理[2]。小学阶段的科学思维与认知主要遵循两条路径:一条路径是归纳推理,也就是从个别到一般,另外一条路径是从一般到个别,也就是演绎推理。两种推理方法统一在学生的科学学习与认知过程中,呈现出既相互对立又相互依存的特点[3]。

演绎推理是从已知的科学观点、概念和理论出发推导出特定事实与结果的过程,是从一般到特殊,从抽象到具体;归纳推理则是从已知到未知,从特殊到一般,从例子、现象到一般观念或理论的过程[4]。两者虽然不同但并不矛盾,对科学学习有着巨大的价值,作为互补的思维与方法帮助学生在探究与实践中解决问题。

3.科学推理的水平进阶理解

对科学推理水平进阶的研究众多,视角也各有差别,有研究者选择了科学推理中的数学演绎推理、模型推理和数据推理,并与探究过程结合形成科学推理的进阶发展水平。

也有研究将科学推理作为一个整体能力,从提出问题、设计实验、证据评价、推理与得出结论等方面对科学推理表现进行分析与梳理[6]。还有研究从科学方法的角度出发,对归纳推理与演绎推理进行分阶段表现水平的梳理,不同表现水平的划分基于不同的视角,需要根据实践进行再加工与再建构。

二、科学推理教学的设计与实践

科学推理教学在科学课堂中一直存在,其中又以归纳推理的教学居多,对于科学思维的发展,两种主要推理方式有着不同的价值,需要进行针对性的设计与实践。

1.归纳推理与演绎推理的差异设计与实践

在进行推理教学时,选择学生熟悉的科学现象或概念是很重要的,因为学生的经验与已有认知会影响科学教学的效果,所以要避开高度抽象的科学概念,体现理解归纳推理与演绎推理在教学设计上的差别。在借鉴的基础上[7]笔者选择了上海远东版《自然》教材三年级第一学期第三单元“随处可见的材料”中“金属”的内容进行教学设计比较(见表3)。学生在生活中经常接触金属,对金属的特征也有一定的了解,但是对金属的类型和特征的认识并不全面。

2.归纳推理与演绎推理教学的接续设计与实践

基于归纳推理的教学包含了一系列的教学方法,如常见的探究式学习、发现学习、基于问题和基于项目的学习等,虽然教学流程和具体教学要求存在差异,但是这些方法有着共同的特征,最为突出的是都以学生为中心,也就是让学生构建自己对科学理解的现实版本,而不是简单地接受教师提出的版本。然而不管在哪种教学方法中,归纳与演绎推理都是交织在一起的,需要教师的指导与帮助,更需要教学前的充分设计。

“蒸发”是上海科教版教材三年级第一学期“水的三态变化”中的学习内容,主要是让学生知道只在水的表面发生的水变成水蒸气的过程叫水的蒸发,影响水蒸发快慢的因素有水的温度、空气流动的快慢、水的表面积等。在对学情、学习内容和学习目标分析后设计探究活动,并将归纳推理与演绎推理的方法融入到教学设计与实施中,在前后接续的活动中帮助学生整体理解“蒸发”,理解科学推理的思维方法过程。

(1)归纳推理教学:“水去哪里了?”

归纳推理教学首要是从学生熟悉的生活现象出发,目的是调动学生的已有认识与经验。教师在教学之初设计了很多真实生活情境与现象(如图1),情境的呈现采用了不同的方式,既有文字、图片、视频等,也有现场演示的现象与情境,多样的情境引发学生思考并总结现象发生的原因,对“水去哪里了”进行思考与分析。在情境与现象的呈现中包括了“蒸发”和非“蒸发”两种类型,在学生个体观察和小组讨论的基础上,逐步形成对“蒸发”的认识与观点。

随后教师设计了问题“这些水为什么会被蒸发?”然后根据学生的讨论与回答进行探究实践活动,如将同样材料的布剪成大小相同的布片,用同样的水将布片浸湿,然后将布片改变形状后放置到不同的地方,记录布片干燥的时间(如图2)。在探究后学生对结果进行分析,对影响蒸发快慢的因素进行归纳,包括温度、空气流动、水的表面积等,在探究实践后引导学生对归纳形成的观点和归纳形成的结论进行联结,对水的蒸发产生整体认识。

随后,教师设计了实践活动二,为学生提供了情境和实践的数据等(如图3),让学生在阅读和小组讨论中,通过实践活动进一步分析数据,得出结果,在直观体验与认识的基础上,利用科学思维方法对各种信息进行加工,对形成的观点与模型进行科学建构,在归纳推理学习后对“蒸发”有了更深的理解。

在此教学过程中,教师可以根据学生的理解情况评估是否需要设计其他的探究实践活动,通过不断的归纳推理,在理解科学观念的同时,形成科学的科学思维方法,促进其他能力素养的发展。

(2)演绎推理教学:“别让水跑了!”

以往的教学在归纳推理教学结束之后就结束了,科学观念形成之后的应用与迁移没有得到足够的重视,基于学生建构完成的观念与概念的演绎推理教学没有被纳入到教学设计中。在“水去哪里了?”教学后,教师接续设计了“别让水跑了!”的探究与实践活动,目的是让学生在理解蒸发概念和明确影响蒸发快慢的因素后进行思维的再加工、方法的再领悟。

在教学的开始,教师呈现了上节课归纳形成的观点与概念,然后出示了雨量器的内部结构图片,并提出“雨量器的设计与蒸发之间是否存在关系”的思考问题,让学生利用概念进行分析与演绎。

在学生自我思考和小组讨论交流后,学生从影响蒸发快慢的因素出发对雨量器的结构进行了分析,总结出太阳光、风等外界因素会加快雨水的蒸发,进而影响测量的准确性和科学性,学生在演绎中对蒸发的理解进一步加强。随后教师引导学生研究其他学生制作的雨量器,从蒸发的角度对其中存在的问题进行分析,思考如果考虑蒸发因素,制作雨量器需要怎样再设计和改进,理解雨量器作为科学测量仪器,在制作与使用过程中需要关注科学性,避免造成学生理解上的困难。

在教学的最后,让学生在小组中回顾整个学习过程,并交流结果,进一步讨论实践过程中产生的问题。在持续的探究实践中,学生充分运用已形成的概念对情境、现象和事物进行演绎推理,在学以致用的过程中全方位地促进学生核心素养的发展。

科学推理作为科学思维的重要组成部分,可以融入常规教学中培养与发展,也可以围绕不同的推理类型开展基于推理的教学,还可以与数学或其他学科进行跨学科教学,不同的教学组织方式都需要对科学推理进行多元与深入的理解。在“新课标”的落实中需要教师从学生的实际出发进行实践并提供可供借鉴的经验与路径。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5.

[2] Dunbar K N,Klahr D. Scientific Thinking and Reasoning[J].Cambridge Handbook of Thinking & Reasoning,2012,6(4):375-384.

[3] 鲍健强. 科学思维与科学方法[M].贵阳:贵州科技出版社, 2002:96-97.

[4] Singh N K,Yadav A K.Inductive and Deductive Methods in Mathematics Teaching[J].Journal of Engineering Research and Application,2017,7(11):19-22.

[5] Abate T,Michael K,Angell C. Assessment of Scientific Reasoning:Development and Validation of Scientific Reasoning Assessment Tool[EB/OL].(2020.10.31)[2022.06.02].https://doi.org/10.29333/ejmste/9353.

[6] 左成光.小学生科学推理能力及其影响因素研究[D].重庆:西南大学,2018.

[7] Bilica K,Flores M. Inductive & Deductive Science Thinking:A Model for Lesson Development[J].Science Scope,2009:36-41.

[责任编辑:陈国庆]