儿童“有声小说阅读”课程的构建

作者: 蔡亚

摘 要:儿童“有声小说阅读”是信息社会重要的阅读方式之一,对于回归听觉传统文化、展现听觉社交价值,探索个性化阅读经验,有着重要的时代意义。从“听书”启航,儿童“有声小说阅读”需要从“内容选取、场域建构、任务单设置”等角度进行课程建构;向“评书”迈进,需要从“角度与内容、方式与载体、话语特色”等途径进行品质深耕,最终有声阅读与纸质阅读、书评撰写等融为一体,提升审美能力与阅读品质。

关键词:儿童 听书 评书 有声小说阅读

近年来,随着互联网及移动终端的普及,“有声阅读”已成为全民阅读的全新打开方式。据中国新闻出版研究院2022年4月24日发布的《第十九次全国国民阅读调查报告》显示:2021年我国0-17周岁未成年人的听书率为32.7%。其中,9-13周岁少年儿童的听书率为31.4%[1] 。可见,有声阅读已走近儿童日常生活。何谓有声阅读?“有声阅读,又称听书,是阅读者通过耳朵感官接受并向大脑传递书本信息的一种活动。”[2]当下,有声阅读以其趣味性和便捷性,带来阅读方式的变革,成为“跨媒介阅读”的重要方式之一。

一、数字媒体时代,儿童“有声小说阅读”的必然兴起

一直以来,儿童小说以其情节曲折、人物特点鲜明、主题突出等特点备受儿童喜欢。数字媒体时代,声音演播赋予了儿童小说更加丰富的内涵,其精良的制作、便捷的接收途径吸引了的众多的儿童。喜马拉雅APP上《米小圈上学记》点播量高达52.1亿次(截止2022年7月6日),足见儿童的喜欢程度。

(一)儿童“有声小说阅读”的优势

作为一种依靠听觉系统的阅读方式,听书十分适合儿童发育的生理和心理特征[3]。站在听觉文化背景下研究,儿童“有声小说阅读”具有以下优势:

1.“声”领其境:有声小说阅读的“场景体验”

声音是人类言语的最初表现形式,对于儿童而言,它比文字更直接、更细腻、更感性,更生动。而在数字媒体时代,有声阅读创作者以单人旁白交叉多人对白的方式,把单一的“读”转化为丰富的“演”,呈现出非常独特的极具场景化、情境化的声音景观。演播者会随着故事情节的变化而改变语调,加之不同背景音乐的交相出现,打造出“声”领其境的场景优势,给儿童带来的沉浸式听读愉悦感。

2.身临其境:有声小说阅读的“具身认知”

阅读的核心在于意义的解读和诠释。儿童在有声阅读的过程中,并非一个被动的角色,而是强调身体的在场性。“声领其境”尽管带来虚拟的在场感,但儿童也可以实现交互性体验。儿童的阅读心智、身体体验、阅读环境在此过程中实现了“具身认知”的一体化。在沉浸式的声音体验之中,儿童以形成具身化的记忆,从而获得精神上的愉悦,产生文化归属感与文化认同感。

3.随“声”而行:有声小说阅读的“便捷高效”

移动终端的普及,使得有声阅读行为,随时随地都可发生。有声APP平台,微信公众号或小程序,智能音箱,广播,有声阅读器或语音读书机,有声阅读越来越便捷,越来越受到大众的关注。而有声小说章节化的制作特点,使得互联网时代的碎片化时间可以得到充分高效的利用,不仅可以激发听众阅读兴趣,而可以达到强化记忆的作用。

(二)儿童“有声小说阅读”的时代意义

听觉一直以来就与阅读有着密切联系。有声阅读在打开“读者”耳朵同时,构建了虚拟性听觉场景,以多义性声音符号创建沉浸式的认知体验,并将传统的“我一它”式扁平化信息传输转化为“我―你”的共情性对话交流 [4]。当下,儿童“有声小说阅读”的兴起具有时代意义:

1.文化意义的回归

人类最古老的阅读方式就是口耳相传。“听书”是我国由来已久的一种阅读形式。著名评书表演艺术家田连元认为,“评书”是中国传统文化的“活化石”[5]。随着社会的发展,互联网时代多种娱乐方式的兴起,听书、评书逐渐演变为一种“缺席的在场”。而今,“听书”的再度流行是一种声音文化的回归与超越。罗杰·夏蒂埃认为应该关注那些即将被人们所遗忘的阅读方式,重现被遗忘的行为,找到已消逝的阅读习惯[6]。有声阅读再次唤醒了人们的耳朵,让人类“听觉空间”得以回归的同时,有利于唤醒儿童民族自豪感。

2.声音社交的体现

有声阅读开启了新型的声音社交文化。以声音为媒介,儿童可以分享阅读心得,交流阅读感受,建构有意义的互动听觉社区。通过建立阅读听友圈,打卡听读、资源推荐、话题研讨、共同演绎完成有声文本的深度理解,在虚拟空间完成集体性阅读,从而创造出互动交际背景下的的阅读新意义。

3.阅读经验的建构

《义务教育语文课程标准》(2022年版)强调:“要探索个性化的阅读方法,建构整本书阅读的经验。”[7]信息时代已开启了云阅读的多元模式。儿童用耳朵开启阅读,用听觉完成想象,在沉浸式体验中解读文本、建构经验、激发情感、产生审美体验。这一过程同样有利于提升阅读鉴赏能力,养成良好的读书习惯。听读与纸质阅读的互补进行也有助于儿童建构长篇小说的阅读经验,最终促使儿童语文素养的全面提高。

二、从“听书”启航:儿童“有声小说阅读”的课程建构

《义务教育语文课程标准》(2022年版)在“课程理念”章节指出:语文课程突出内容的时代性,关注数字时代语言生活的新发展,体现学习资源的新变化。”[8]有声小说是通过有声语言对小说作品进行再创作的一种语言表达艺术,给小说赋予了新的审美空间。儿童“有声小说阅读”需要课程建构,需要提升儿童的思维能力,发展儿童阅读品质、阅读素养、阅读创造力,从而实现有深度的“有声小说阅读”。

(一) 内容推荐:情感熏陶与文化自信

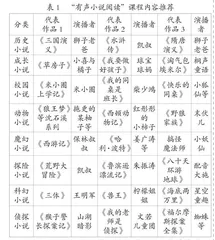

作为课程来开发的内容,首先内容的确立非常重要。网络上的儿童有声小说资源不胜枚举,选择合适的内容给儿童进行推荐成了首要任务。聚焦有助于儿童语文能力和思维能力的发展,有助于激发儿童的想象力和创作力,有助于儿童情感的熏陶和文化自信的培养这一要求,班级选取了儿童经常使用的“喜马拉雅APP”中点击量较高的部分代表作品。这些小说本身极具文学价值,加之演播者声音辨识度高,有自己独特的演播风格,因此深受儿童喜爱。

在上表中,既有古典四大名著,也有当代作家比较热门的小说,也有一些外国经典作品,具有积极的教育意义,具有引灵儿童心灵成长、获得审美愉悦的价值内涵。儿童可以根据自己的喜好自主选择,教师则需要根据儿童的阅读水平选择需要集体共同的有声读物。

(二) 场域建构:想象生发与互动交流

随着智能终端设备的普及,互联网提供了庞大的聚合空间。在日益丰富的阅读场景中,儿童既可以独自完成有声阅读,也可以充分发挥类组织力量,在不同场域完成阅读活动。合适的阅读场域建构可以帮助儿童提高阅读专注度,实现听读最大效益的生发。

1.家庭听书角:生发“听”的想象力

儿童的有声小说阅读行为大部分发生在家中。很多儿童在上幼儿园就有听书的习惯。家长可以在家中布置一个优雅安静的听书角,温馨舒适的文化氛围有助于儿童放松心情,保持良好的阅读专注力,有助于沉浸式体验的获取,从而激发听读愉悦性,达到身临其境的效果。

2.教室听书亭:体现“听”的交流感

在进行听读课学习时,教师可将教师整体布置成一个“听书亭”的感觉,创设一个场域情境共同体。儿童将自己的座位重新进行调整,营造出一种适合听书的氛围。教师将媒体音量调节到儿童能接受的程度,确保儿童听得清晰,听得入情入境。听读的过程中,还可以辅以暂停手势进行互动交流。

3.移动听书场:聚焦“听”的随身性

移动智能终端设备的的普及,儿童随时随地听书已成为可能。跑步的过程中,乘车的路上,做家务的过程中,儿童都可以进行有声阅读。这里的移动听书场指的是儿童本身及当时所处的物理环境。与相对静止的空间而言,移动听书场外界干扰较多,可佩带耳机进行沉浸式听读;自身思维可能会接受多项任务,出现“一心二用”的情况,需要自身不断调节听读行为,利用元认知技巧不断进行监控和调整。

(三) 任务设置:语言梳理与策略建构

由于声音产品具有非线性、碎片化的特点,加上儿童专注力、意志力不足,导致听书的过程有会过于随意化。为了在听读的过程中高效地完成对声音文本的解读与转化,发展思维能力,需要制定听读计划,带着“阅读任务”听书。这样既可以确保阅读的专注度,可以提高听读的效率,同时还为后续的互动交流进一步做好准备。

1.基础型任务:有声语言的梳理

《义务教育语文课程标准》(2022年版)教学建议指出:“丰富语言经验,培养语言直觉,提高形象思维能力。”[9]儿童在有声小说的倾听过程中,需要准备“听读本”,随时记录自己感兴趣的词句。可以是需要探究的陌生的汉字;也可以是需要玩味新鲜的词语;还可以需要进一步理解的复杂的人名、地名、物品名称等等。一个章节听读完毕后,也可以用列大纲、画思维导图等方式梳理语言、情节框架。

2.发展型任务:听读策略的运用

声音代表一种想法、态度,甚至是一种情感。儿童有声小说阅读,应以自主阅读为主。在有声小说阅读过程中,鼓励儿童自觉运用“推测、提问、联结、图像化”等多种策略,完成听读过程的建构。如,推测是儿童小说听读过程中最常用的策略之一。通过小说中的铺陈、伏笔、前后照应等写作方式,捕捉小说内容前后心理逻辑联系,推测故事情节的发展方向。“学生对于故事情节发展的展望,既来与文本中隐含的信息,同时来自学生情感上的期待和逻辑上的判断。”[10]儿童的推测隐含着对人物命运的关注,儿童往往向往着真、善、美的故事发展走向,在推测策略的运用过程中获得丰盈的内心世界。

3.拓展型任务:听读意义的共享

新课标指出:“应统筹安排课内与课外、个人与集体的阅读活动,宜集中使用每学期整本书阅读课时,兼顾教师指导和学生自主阅读,保证学生在课堂上有时间阅读整本书。”[11]阅读需要交流,集体性听书很容易产生集体性共鸣、趋同性参与,可以实现阅读文化意义的共享。需要教师找准关联点,及时按下暂停键,有效整合听说读写各项活动,促进学生深度思考与探究。

①抓住精彩画面,展开集体想象

声音稍纵即逝,教师应该允许自己或者儿童按下暂停键,确保阅读交流与互动。“有没有哪个句子,你还没有听明白?你希望老师再次播放一遍?”“哪个画面播讲特别有意思,我们暂停下,在大脑里充分展开想象。”这样做的目的是希望儿童能将有声小说中刻画人物、描述情节、呈现生活图景的场景与自我的想象与同步塑造,从而拥有解读声音意义的能力。

“我想自己是全班最倒霉男生,因为我的同桌是“狮子王”——班长蔡一心。她虽然是个女的,可是不但个头大,而且力气大,而且的而且(我自己创造的句子),她的嗓子出奇地大,吼叫起来活像是一头母狮……蔡一心和她的三个喽罗——“瓜子脸女霸王”项心仪、“非洲皇后”陶非然,还有“四眼钢牙妹”胡晶晶走到我身后停了下来。

——喜马拉雅《我的同桌是班长》第一章 主播:柴少鸿工作室

当我们听到这段时,孩子们纷纷要求按下暂停键,表达自己的想法:“哎呀,和简直就是在描述我们自己的生活呀!我都可以想象到狮子王大吼一声的威力有多大!”“非洲皇后我可以想象到有多黑!”“四眼钢牙妹,那一定是戴着眼镜又正在整牙时期的女同学啦!”儿童根据听书内容,唤起联想,在脑海中浮现人物形象,从而欣赏艺术形象,积累多样的情感体验。

②记录研讨问题,开展群体对话

“你能听到什么信息?你还能听出哪些弦外之音、言外之音?”教师可以在有声文本理解疑难处、语言优美处、认知冲突出引导学生质疑、讨论、思辨,交流听读过程中令人感动的人和难忘的事。通过群体对话,感悟人物内涵,体会事件意义,达成深度理解。

“你真是个奇怪的孩子。你善良、正直、宽容、大度,又有一颗悲天悯人的高贵心灵,艺术上的感觉又这么敏锐,为什么学习成绩偏偏提不上去呢?你整天心里在想些什么呢?”

金玲避开邢老师的凝视,轻轻说:“我什么都不想,只想做个好孩子。”