基于大单元视角的民间故事教学策略探析

作者: 马英

摘要:民间故事有广义和狭义之分,民间故事和民间传说的文体细分有利于更精准地设计教学内容。根据民间故事的文体特点,教学中可以采用前后勾连跨学段辅读、横向观照单元内比读、向外拓展课内外联读等比较阅读的方式让学生初步了解民间故事的文体特点。通过抓重要情节讲故事、变换顺序讲故事、聚焦传说核讲故事、发挥想象讲故事、角色代入讲故事等方式帮助学生完成创造性复述,实现单元目标。

关键词:民间故事;比较阅读;创造性复述

民间故事历来是语文教材的优质素材来源,它用口头传播的方式表现大众的生活和思想情感,展现大众的审美观念和审美情趣,具有独特的魅力。统编语文教材五年级上册第三单元是一个民间故事单元,隶属于文学阅读与创意表达学习任务群,本单元可以为“欣赏艺术形象,复述印象深刻的故事情节,积累多样的情感体验,学习联想与想像,尝试富有创意的表达”等课程目标的达成提供一定的支撑。基于大单元的民间故事教学通过教学内容、教学资源、教学方法等方面的整合能让学生充分感受到民间故事的文体特点,提升语文素养,了解中华民族文化,增强文化自信。

一、多维考量,厘清单元概念

“民间故事”是本单元的核心概念,一般认为民间故事有广义和狭义之分,广义的民间故事指民众口头创作并流传的所有散文体叙事作品,“从广义上讲,民间故事就是人民创作并传播的,具有假想(或虚构)的内容和散文形式的口头文学作品。”[ ]狭义的民间故事“指神话、传说以外的那些富有幻想色彩或现实性较强的口头创作故事。”[ ]刘守华[ ]、黄涛[ ]等学者虽然表述有细微的差别,但是基本观点大体相近。该如何理解统编教材中的“民间故事”这个概念呢?

(一)助读材料考量

本单元关于“民间故事”的阐释有以下几处:其一,单元导语的人文主题是“民间故事,口耳相传的经典,老百姓智慧的结晶”。其二,“口语交际”板块指出“民间故事语言平实、情节生动,深受人们的喜爱。”其三,“快乐读书吧”的“小贴士”提示:“作为一种口头艺术,民间故事一般有固定的类型和重复的段落,这是为了在讲述中方便记忆,同时加深听众的印象。”“民间故事寄托着人们朴素的愿望:正义却弱小的主人公总是能够打败强大的对手;心地善良的穷苦人最终会丰衣足食、过上幸福的生活……”以上提示语简明扼要地阐发了民间故事在传播途径、内容主题、艺术特点等方面的特征。

由上文所引的助读材料可知,编者是从广义上来阐释民间故事的。“口耳相传”“口头艺术”“群众集体创作”是所有民间文学具备的特点,“固定的类型”也可以理解为广义的民间故事共同具有的特点。比如神话根据其所表现的主题可以分成宇宙起源神话、人类起源神话、文化起源神话等类型;民间传说根据所描述内容的性质可以分成人物传说、史事传说、地方风物传说等,每一个大类又包含几个小类;[ ]按照芬兰学者阿尔奈提出、后经美国学者汤普森完善的故事类型索引方法“AT分类法”,狭义的民间故事可以划分为五大类,共有2500个故事类型。[ ]“快乐读书吧”所列举的民间故事篇目也是广义上的:既有《田螺姑娘》《八仙过海》等民间故事(狭义),也有著名的民间传说《梁山伯与祝英台》。

(二)教材选文考量

从选文来看,也指向广义的“民间故事”:本单元的《猎人海力布》一般认为是民间故事(狭义),而《牛郎织女》是中国四大爱情传说之一。学界对这两种文体的内涵阐释清晰明确,虽然狭义的民间故事和传说之间可以互相转化,即故事的传说化和传说的故事化,但是民间传说与民间故事(为论述之便,后文所指称的“民间故事”均为狭义)依旧有清晰的边界,最大的不同在于:民间传说总与一定的纪念物相关联,是以客观可考的人、事等客观事物为中心而展开的民间口头叙事,而民间故事中提及的人物、时间、地点等不确定、是虚指的。比如《牛郎织女》就是围绕牛郎星、织女星以及乞巧节这些客观存在物展开的叙事。而民间故事却不局限于这一点,《猎人海力布》里虽然提到“人们世世代代纪念海力布。据说现在还能找到那块叫‘海力布’的石头呢。”这块石头只是“据说”,这块石头到底在哪里其实是虚指、不可考的。在同类型故事《纳西尕儿》里,主人公海力布变成了纳西尕儿,海力布这个人也是虚设的。此外,民间传说的结构一般比较灵活,而民间故事的结构一般有一定的程式,较为固定;民间传说的讲述方式较为灵活,而民间故事一般有较为固定的顺序。

统编教材收录的民间故事、民间传说情况如下表:

由上表可知,民间故事的编排相较于民间传说的编排更为充分,民间故事的编排囊括中外,《漏》《枣核》《猎人海力布》均属于民间故事中的幻想故事类型,《漏》为动物故事,《枣核》《猎人海力布》为英雄传奇[ ]。《漏》巧合的情节安排、轻松的话语方式、深刻的意蕴,《枣核》中对比手法的运用、曲折奇巧情节的安排、美好品格的歌颂等均能充分体现民间故事的显著特点。相对而言,民间传说的编排分量较少一些,不过也基本能体现民间传说的文体特点。在教学时进行民间故事和民间传说的文体细分,有利于教师更精准地设计教学内容,有利于学生更准确地把握文体特点,从而更好地理解民间文学的整体特点。

二、多元比读,把握单元文体

民间文学在口耳相传的过程中会产生众多异文,不像文人作品讲究炼字炼句,因此在教学过程中一般不需要进行语言文字的赏析品味。民间故事和传说之所以代代相传,主要是因为文本的故事情节、人物形象、主题意蕴等方面引人入胜。因此,在单篇阅读的基础上进行多维比较阅读,有助于学生更好地掌握文体特点。

(一)前后勾连,跨学段辅读

前后勾连跨学段辅读指的是在单篇阅读教学时,适当勾连课内已经学习过的其他篇目,让学生在一个比较宏大的视野来学习单篇,从而有效地进行知识整合。如前所述,统编教材收录的中国民间故事有《漏》《枣核》《猎人海力布》等,这三篇文本各有特点,共同指向民间故事的整体特点。 比如《漏》属于动物型中的“老虎怕漏”型故事,同型故事有22篇[ ],用人类理解语言的差异来构造故事情节,最大特点是情节离奇巧合、一波三折,话语轻松幽默,同时又包含着深刻的意蕴。《枣核》属于英雄传奇中的“怪孩子”型,这类故事重在对人物形象的塑造,他们一般聪明又善良,善于利用自身身体特点造福百姓。《猎人海力布》同属于英雄传奇,相较“怪孩子”型,它突出“神奇宝物”,一般包括听懂动物语言、违禁受罚两个母题,强调的是主人公舍己为人的崇高品质。在教学《猎人海力布》时勾连学生已经学过的民间故事特别是《枣核》一文,能够较轻松地引导学生获取民间故事的总体特点:情节的虚构性、故事的类型化、主题方面表达对美好生活的向往等。

在指导阅读《牛郎织女》前,让学生回顾曾经读过的《鲁班造锯》、《月亮姑娘做衣裳》等,明确《鲁班造锯》是人物传说,《月亮姑娘做衣裳》将月亮拟人化,表现的是月亮圆缺这一客观现象,可视为自然风物传说,《牛郎织女》可以视为星座传说和习俗传说。将教材中收录的民间传说进行辅读,能够引导学生发现民间传说真实性与虚构性相统一、一般都有传说核等共同特点。

本单元是小学阶段最后一个民间故事单元,因此,本单元的学习具有总结性的意义。在前置学习中适当整合前期学习资源,有助于学生对民间故事及传说形成较为完整、清晰、准确的认识,跨学段辅读的目的则在于此。

(二)横向观照,单元内比读

横向观照单元内比读主要是指就单元内《猎人海力布》和《牛郎织女》进行比读,通过比较它们的“同”,能够很好地体会民间叙事的共性特点;通过比较它们的“异”,又能更进一步地体悟民间故事与传说两种文体的差别。

相同之处的比较,可以提供表格支架比读故事情节,体悟《猎人海力布》和《牛郎织女》的共同特点:故事情节有头有尾,按照起因-经过-发展-结果设计情节,都很完整;都有传奇性的故事情节,比如《猎人海力布》中获得能听懂鸟兽语言的宝石、违禁变石头,《牛郎织女》中能说话的老牛,仙女下凡、隔河相望等。可以进行语言方面的比较,引导学生体会民间叙事语言通俗晓畅、活泼上口的特点。在主题方面,两者都表现了对美好事物的向往,这也是民间文学亘古不变的主题。

民间传说在情节的构成、人物事件的可靠性、讲述方式、内容性质等方面与民间故事有很大不同,扣住两文的“异”进行比较,能让学生体悟文体特点。比如客观对应物的比较,学生探究发现《猎人海力布》没有客观对应物(文末叫海力布的石头只是“据说”),《牛郎织女》的客观对应物有牛郎星、织女星、乞巧节等,从而明确民间传说相较于民间故事具有一定的真实性的特点。

(三)向外拓展,课内外联读

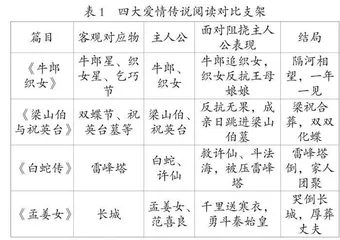

向外拓展课内外联读是指通过课内外联读的方式进一步拓宽视野,加深学生对民间叙事的体认。其一,多种表现方式的联读。如《牛郎织女》的故事在多种文体中出现:《古诗十九首 迢迢牵牛星》、秦观《鹊桥仙》、干宝《搜神记》中的《毛衣女》、黄梅戏《牛郎织女》,让学生明白民间传说在流传过程中会形成多种文学形式,也会被文人创作巧妙吸收。其二,同主题作品联读。将《牛郎织女》与《梁山伯与祝英台》《白蛇传》《孟姜女》四大爱情传说进行比读,发现它们的共同魅力。可以制定如下表格支架:

引导学生梳理四大民间传说的共同特点:如都是爱情故事,情节一波三折,主人公均追求美好的生活,女主人公都非常勇敢、卓越,具有反抗精神,故事的结局基本能够抚慰人心等。其三,同母题故事联读。将《猎人海力布》与异文《纳西尕儿》《懂鸟兽语言的人》进行联读,学生探究后不难发现虽然都有“懂鸟兽语言”这个母题,但是海力布是因为救了小白蛇获得宝石才懂鸟兽语言,纳西尕儿是因为救老太婆获得能预报洪水的小金龟,猎人并没有施救行为,是因为误闯蛇洞获得异能,三个故事中的主人公懂鸟兽语言的途径是不同的,从而让学生体会口传文学变异性特点。总而言之,课内外联读的切入点很多,好的切入点能加深拓宽学生对民间叙事的理解。

三、多重讲述,强化单元要素

民间文学是口耳相传的经典之作,在教学中通过讲述故事的方式让学生感受其口耳相传的特点是题中应有之义,既符合文体特点,又契合教材编者意图。本单元的语文要素是“了解课文内容,创造性复述故事”,在此之前,教材已经安排过两次专门训练,一处是三下第八单元“了解故事的主要内容,复述故事”,一处是四上第八单元“了解故事情节,简要复述课文”。本单元是在前两次复述故事训练基础上的进一步提升。具体到本单元,可以从如下几个方面入手:

(一)抓重要情节,简明扼要讲故事

民间文学之所以能够代代流传,与其传奇性的情节密不可分,它常常使用巧合、夸张、渲染、幻想等艺术手法制造传奇的情节,使情节的发展在情理之中,又在意料之外,起伏跌宕、动人心魄,从而产生引人入胜的强烈效果,让人久久不能忘怀。简明扼要讲故事,既是对旧知识的温习,体现语文素养螺旋式上升的特点,同时也能对本单元“创造性复述”以及“提取主要信息,缩写故事”的教学做好铺垫。

《猎人海力布》在本单元重点承担了简明扼要讲故事的任务,课后习题:“默读课文,说说课文写了海力布的哪几件事”就是训练学生抓重要情节来讲故事。可以首先让学生找到自己认为重要的情节,然后为情节提炼小标题:救小白蛇,获得宝石——听闻大灾,告知乡亲——说出秘密,化为石头。也可以在本单元的《牛郎织女》中进一步强化,提炼出如下情节:兄嫂虐待,相依为命——老牛指点,遇见织女——结为夫妻,生儿育女——老牛去世,织女被抓——披上牛皮,追赶织女——被隔天河,鹊桥相会等。

该项训练既能训练学生的概括能力,又能让学生感受到民间故事情节环环相扣、有始有终的特点,还能让学生初步体会情节的传奇性。比如“老牛说话”就是一个传奇性的情节,并逐层推动情节发展:老牛告诉织女会下凡洗澡从而促成了牛郎和织女的婚事;老牛告知牛皮在紧急情况下可以帮助牛郎,在织女被王母娘娘抓走后,牛郎披着牛皮才能上天追赶,才有后面的隔河相望。这些传奇的情节往往又是结构的关节点,它不仅让听众感觉惊心动魄,往往也是情节发展的重要推动力。

(二)变换顺序,设置悬念讲故事

民间故事的情节往往环环相扣,起伏跌宕,通过变换情节的顺序讲故事,不仅要做到扣人心弦,还要通过一定的起承转合让故事讲述流畅,设置一定的悬念吸引听众的注意。悬念一般是在故事情节的开头或中间设置,通过将后面的内容进行一定的暗示或提示,却又不马上解答,从而造成听众的期待。本单元的课文都是按照故事的开端——发展——高潮——结局即事物发展的自然顺序或者说生活顺序来讲故事的,比如《牛郎织女》的情节顺序:开端——被哥嫂嫌弃而分家,与老牛相依为命;发展——老牛指点迷津,牛郎遇见织女(此处织女有一段插叙),俩人结为夫妻,生儿育女;高潮——老牛告知牛皮秘密后去世,织女被抓;牛郎披上牛皮,追赶织女;结局——牛郎织女天河相隔,每年七夕鹊桥相会。变换顺序来讲故事则需要打破这种自然顺序,采用结构顺序来进行讲述,可以选择从故事情节的发展、高潮或者结局的节点开始。