小学低段学生几何思维的进阶路径

作者: 马晓丹 赵星玉

摘 要 在小学低段几何教学中促进学生几何思维从直观水平向描述、分析水平发展是必要的。低段学生几何思维的进阶路径包括三个阶段:一是接收外界刺激阶段,借助多种感官发展学生直观水平;二是信息的编码与存储阶段,借助比较和分类发展学生描述水平;三是信息的提取阶段,借助想象发展学生分析水平。

关 键 词 几何思维 直观水平 描述水平 分析水平

引用格式 马晓丹,赵星玉.小学低段学生几何思维的进阶路径[J].教学与管理,2023(29):31-33.

随着数学学科专业化程度的不断提升,数学思维表现出越来越强的学科特殊性,并逐步形成了一些独有的思维形式,几何思维就是数学学科的重要概念性思维之一[1]。数学教育家范·希尔夫妇提出的几何思维发展理论是具有典型意义的几何思维研究之一,该理论将几何思维划分为直观、描述/分析、抽象/关联、形式推理、严密性/元认知五个水平,一些学者还在这五个水平之前设置了前认知水平。几何思维的发展贯穿于整个数学学习的进程,其中“直观”是小学低段几何学习需要重点发展的思维能力,但这一学段的学生不应该止于直观。正如郑毓信教授指出:“如果小学生的几何学习始终停留于所谓的直观几何,也就是图形的直观感知,却没有认识到必须超越直观深入地去研究各个图形的特征和相互联系,这将被看成是一种‘浅度学习’。”[2]在低段数学教学中,促进学生几何思维从直观水平向描述、分析水平发展是必要的。

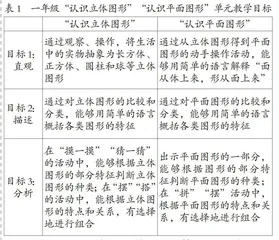

学生在一年级上学期和下学期分别认识立体图形和平面图形。从内容进阶的角度来看,学生需要经历由体到面,由整体到部分的认识过程。从几何思维进阶的角度看,学生认识立体图形和平面图形的过程都遵循着直观、描述、分析三个层次。为探索低年级学生几何思维进阶的实施路径,笔者从这两个单元的教学目标(见表1)展开讨论。

目标1是对几何图形外观的整体认识,目标2是对图形特征的理解,目标3是根据图形的部分特征对图形整体的识别。目标1—3分别对应几何思维的直观化水平、描述水平和分析水平,在达成的顺序上遵循几何思维进阶的顺序。每一项教学活动的设计都以几何思维的层层递进为目的(如图1)。活动1借助多种感官接收外界刺激,以实现几何思维直观化;活动2在比较和分类中,对信息进行编码和存储,以实现几何思维的描述水平;活动3借助想象促进信息的提取,以发展学生的分析水平。

一、接收外界刺激:借助多种感官发展学生直观水平

儿童在达到直观化水平之前,只能根据平面图形和对应立体图形的某个相似点,片面地对图形类别作出判断,表现为不能区分平面图形和其对应的立体图形。例如,混淆长方形和长方体、圆和球等。小学低段学生的几何学习需要借助手、眼、口、脑等身体感官发展其直观水平。这是信息加工的初始阶段,即通过触觉、听觉、视觉等接收外部环境中的刺激。弗赖登塔尔称之为“直观感知的低层次活动”,其目的是“让学生用肉眼观察,借助手脑并用,进而将物体现实抽象为几何对象”[3]。

在“认识立体图形”单元中,学生从生活中的实物出发,通过看、摸、推、滚等方法,整体感知物体的几何属性,忽略颜色、图案、功能等非几何属性。在“认识平面图形”单元中,学生将注意力聚焦到立体图形的平面上,通过“描”或“印”的方法将立体图形上的平面“绘制”在纸面上。学生借助多种感官进行观察、操作,所积累的活动经验为建立立体/平面图形的类属关系做准备。

学生在直观水平上经历的转化是双向的:一方面是现实生活向数学世界的转化,另一方面是数学世界向现实生活的转化。教师不仅可以提问“保温杯的形状是怎样的?”“牙膏盒上各个面的形状是什么样的?”还可以提出“生活中还有哪些物品是这样的形状?”“你从生活中的哪一件物品上看到过这样的面?”等问题。此时,学生逐渐降低多种感官的依赖,通过回忆、再认等行为发展更高层次的几何思维。

二、信息的编码与存储:借助比较和分类发展学生描述水平

小学低段学生的几何学习需要在直观水平的基础上发展为描述水平,具体表现为能够概括出图形的特征,能够根据特征对图形进行分类。类属关系的形成标志着学生已有知识结构的重组和改建,此时学生接收的外部信息不再是一个一个的独立事件,而是以结构化的方式重新编码,以“类”的形式存储在长时记忆中。

分类是数学抽象的基础,比较为分类提供依据。在比较和分类的过程中,图形本质属性的清晰化是形成具体概念的基础。在“认识立体图形”单元,教师引导学生比较球、圆柱、长方体和正方体的特征,并尝试进行分类活动。学生首先在直观操作的基础上,根据“能否滚动”将球、圆柱与长、正方体区分开来;进一步,根据“有无平面”将圆柱和球区分开,再根据“面的特点”将长方体和正方体区分开。

类似地,在“认识平面图形”单元,教师引导学生比较长方形、正方形、三角形和圆的特征,并尝试进行分类活动。通过观察,学生首先根据“有无曲边”或者“有无角”,将圆与其他图形区分开;再根据“边的数量”或“角的数量”将三角形与长方形、正方形区分开;进一步,根据“方方正正”这一特点将正方形和长方形区分开。教师通过发起生生互动和师生互动,引导学生在比较的基础上区分,让每位学生尝试描述分类背后的依据。

一年级不要求掌握图形的具体概念,学生对图形特征的描述多是运用儿童自己的语言,比如“立得住的”“平平的”“尖尖的”“方方正正的”等等。分类是信息加工的一种方式,更是一种数学思想方法。“分一分”活动使学生头脑中已有的关于立体图形或平面图形的“印象”更加清晰化,学生能用自己的语言描述图形间的相同点和不同点,为今后形成图形概念做准备。

三、信息的提取:借助想象发展学生分析水平

小学低段学生需要进一步发展几何思维的分析水平,具体表现为根据图形的特征识别图形和图形组合,这一过程涉及到信息的提取。信息的提取是对储存在长时记忆中的信息的回忆和再现。信息能否被快速、准确地提取与信息的存储方式有密切联系。相对于碎片化的信息,结构化的、整合后的信息更容易被提取。也就是说,信息的编码和存储对信息的提取至关重要。在信息提取的过程中,教师可以引导学生借助想象,增加学生信息提取的线索,排除相似刺激带来的干扰。

比如,教师可以设计“根据局部特征想象图形全貌”的活动,逐次提供有关图形特征的信息,引导学生对图形展开猜想和验证。在“认识立体图形”单元,教师可以提供立体图形的部分特征,学生根据信息“圆圆的”,排除掉长方体、正方体这两种不符合信息的立体图形,学生根据补充信息“上下一样粗”,锁定圆柱这一立体图形。

类似地,在“认识平面图形”单元,教师同样可以提供平面图形的部分特征,比如用书本挡住图形的一部分。学生根据信息(图2-1),提出自己的思考“一定是三角形吗?”“还有哪些图形有这样的角呢?”紧接着,教师让挡住的图形多露出一部分,学生根据补充信息(图2-2),排除掉“三角形”,并引发持续的思考“一定是正方形吗?”“还有可能是哪些图形呢?”

此外,根据图形特征对图形进行组合也是几何思维达到分析水平的表现。例如,人教版和北师大版教材都设计了“搭积木”和“七巧板拼摆”的活动。学生并非停留在图形的直观表征上,而是提取有关图形点、线、面特征的信息,将合适的立体/平面图形组合在一起,借助想象创造出多种可能的组合。

范·希尔夫妇认为,决定学生几何思维发展的主要因素不是年龄,而在很大程度上依赖于教师的课程[4]。“认识立体图形”和“认识平面图形”两单元的课程建构正是遵循了学生几何思维的进阶规律。儿童并不是“读出”他们的空间环境,而是通过主动操作周围环境中的形状,建构他们对图形的认识[5]。多种感官的使用,以及比较、分类和想象等方法的运用有效促进了低年级学生的几何思维进阶。值得注意的是,学生在一年级达成的描述和分析两个层次的几何思维需要在高年级给予持续的关注。当学生在中、高学段再次学习长方形、正方形、三角形和圆时,学生在描述和分析水平上的表现会得到进一步深化。以三角形为例,学生超越了“三条边”和“三个角”的描述,形成了具体的数学概念(由三条线段顺次首尾相接组成的图形),学生对三角形的分析不再局限于外部特征的分析,而是基于三角形的稳定性(定性的)和三边关系(定量的)展开讨论。此外,学生的几何思维还将在有关周长、面积的学习中,向更高层次的抽象、关联和推理水平发展。

参考文献

[1] 郑毓信.数学思维与小学数学[M].南京:江苏教育出版社,2008:66.

[2] 郑毓信.数学深度教学的理论与实践[M].南京:江苏教育出版社,2020:139.

[3] 弗赖登塔尔.作为教育任务的数学[M].陈昌平,唐瑞芬,等译.上海:上海教育出版社,1995:278.

[4] 郑毓信.小学数学教育的理论与实践[M].上海:华东师范大学出版社,2017:150.

[5] 克莱门茨,萨拉马.儿童早期的数学学习与教育:基于学习路径的研究[M].张俊,陶莹,李正清,等译.北京:教育科学出版社,2020:217.

[责任编辑:陈国庆]