一察三变:中职心理课阻抗现象的分析与对策探究

作者: 王盈

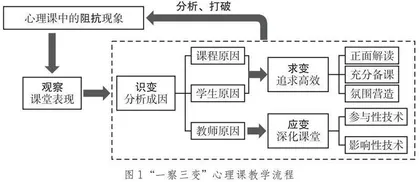

摘要:心理课教学侧重于使学生探索、了解并领悟学习内容,而非教师单纯地向学生传授知识。心理教师常创设情景引导学生体验、思考和分享,但常遭遇阻抗现象,即学生出现不同程度的过度活跃、消极反应、被动参与、刻意回避等问题。通过课例研究分析阻抗成因,并提出“一察三变”教学流程:准确识变(识别阻抗原因)、主动求变(追求低/无阻抗课堂)、积极应变(应用心理辅导技术深化课堂)。积极解读阻抗、充分备课并营造安全的心理氛围,以促进师生交流的真实性和课堂的有效性。

关键词:阻抗;心理课;教学流程;中职生

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)01-0026-05

与其他学科教学不同的是,心理课教学更侧重于使学生探索、了解并领悟学习内容,而非教师单纯地向学生传授知识。心理教师在授课时大都致力于创设情景,引导学生体验冲突、深度思考、主动分享。安全而开放的课堂氛围能够使学生敞开心扉、畅所欲言,真诚的情感反馈能使学生不用担心受到批评或嘲笑,同时也不会感到紧张和压抑,这是每一位心理教师追求的理想课堂。

在心理课的实际教学中,教师往往会遭遇“教学无助感”困局:要么学生过度活跃,课堂“反水不收”;要么学生反应消极,课堂“静若止水”;要么学生被动参与,发言时“离题万里”;要么学生回避问题,拒绝自我暴露;更有甚者会在他人分享时起哄、嘲笑。

上述学生的各种负面表现,可以称之为心理课中的阻抗现象。基于课堂观察,我对本学年六节心理公开课进行课例研究,通过分析阻抗的成因,探索应对策略,形成“一察三变”心理课教学流程,以此来破除心理课堂中的阻抗现象(见图1)。

一、准确识变:识别阻抗产生及变化的原因

“阻抗”一词源于心理咨询,指的是来访者对咨询过程中的自我暴露与情绪体验产生的恐惧和抵触情绪,从而出现干扰咨询进程的现象。

阻抗也是心理课中经常遇到的问题,严重限制了师生交流的真实性,影响了心理课堂的有效性。同时,阻抗的出现也意味着课堂呈现的内容正是学生当前面临的敏感问题,教师若能积极面对、灵活处理,将有助于升华课堂的主题、加深学生的体验、促进师生的成长。因此,敏锐地识别课堂中的阻抗现象,是每位心理教师需要持续精进的必修课。

课堂中出现阻抗现象的原因有以下几个方面。

(一)课程的特殊性

因心理课注重分享内在体验的特点,教师经常会在活动中引导学生交流与分享,这就要求学生在安全、开放的课堂氛围中保持适当的自我暴露。这种情感表达上的高要求经常使学生产生无意识的阻抗,严重时会影响整节课的进度和效果。

此外,很多心理教师喜欢使用心理游戏、心理剧、素拓活动、镜头阅读等新奇而有趣的教学方式活跃课堂氛围,这让学生感到既新鲜又陌生,课堂极易呈现两极化,要么学生迟疑不决、亦步亦趋,要么学生兴奋过度、场面失控,阻抗由此而生。

(二)学生的差异性

在职业学校中,因专业设置不同,不同班级学生的性别比例也有所不同。在男生比例较高的班级,课堂氛围会更有攻击性,学生时常过分关注他人的问题,通过争论转移他人对自己问题的注意力,表现出赘言式阻抗;而在女生比例较高的班级,课堂氛围通常是淡漠而封闭的,学生时常拒绝深入探索自己的内心世界,当课堂中涉及敏感话题时,表现出不同程度的沉默式阻抗。

例如,在“在痛苦中成长”一课中,教师先后在两个班级试课,其中有一个环节是让学生说出自己曾经遭受的痛苦。在男生比例较高的汽修班中,学生们争先恐后地发言,完全不顾活动规则和时间限制,讨论激烈、群情激愤。其中有位男生在发言时,回忆起初中某位老师不公平的对待,出现了明显的移情,把对那位老师的负面情绪转移到了心理教师的身上。

与之相反的是,在女生比例较高的护理班,课堂氛围则显“冷清”得多,大多数女生担心揭开内心的伤疤后可能会受到同学的嘲讽,因此选择沉默以对或敷衍地回答。课上一旦触及心灵深处的想法、情感或动机,就有部分学生表现出不同程度的阻抗,从而陷入自我表达的困境。

相较于普通高中,在中等职业学校中,不同班级学生的性别差异显著,更需要教师在课前充分把握学情,预判学生阻抗的产生和变化情况,以便提升课堂教学效果。

(三)教师的不成熟

在心理课上,师生、生生间讨论的内容大多为学生当前正在经历或十分感兴趣的话题,比如容貌焦虑、人际交往等。在谈论这些话题时,学生亲其师则信其道的特点很明显,只有亲近、相信教师,学生才愿意与其分享自己真实的想法,体现真诚开放,反之亦然,学生也可能因下述原因对教师产生阻抗。

首先,教师缺乏弹性预设,无法接纳学生超出预设的回答。当学生表达的真实想法与课堂预设相左时,教师不仅没有给予其恰当的评价,反而表露出不满、指责等情绪。此时,对于学生而言,被否定的负面情绪会瞬间“上头”并“传染”,导致其他学生也会担心被否定、被批评而怯于袒露心声,便以集体沉默来应对教师的提问。

其次,教师缺乏及时反馈,不能对学生提出的问题给出正确的指导和积极的回应。例如,在“我的性格色彩”一课中,教师让学生们画出生命彩虹,然后分享自己最喜欢的颜色。有一位男生用了大量的黑色来绘制彩虹,并表示自己最喜欢黑色,同桌嬉笑道:“你这么喜欢黑色,不会是黑化了吧!”引起了全班同学的哄堂大笑。

如果此时,教师没有任何反馈,直接跳到下一个教学环节,不仅错过了引导学生悦纳自我的好机会,也会令该男生因别人的评价而受伤。心理课是生成性、随机性极强的课堂,因此,上述情况在心理课教学中屡见不鲜,教师若能成熟地处理,给予学生良好的反馈,那么学生在课堂中的阻抗就会逐步减少。

二、主动求变:追求低/无阻抗的高效课堂

心理学家罗杰斯主张以人为中心的治疗,即如果给来访者提供最佳的心理环境,他们就会最大限度地突破阻抗、调整自我,最终提升心理健康水平。因此,教师可从正面解读、充分备课、营造氛围三个方面积极谋划、主动作为,预防、减轻阻抗对课堂的负面影响,为学生提供最佳的心理环境。

(一)立足积极视角解读阻抗,转“危”为“机”

阻抗是心理课的伴生现象,如何精准解读、成熟处理课堂中的阻抗,是切实提高育人实效的关键。

首先,阻抗使学生暴露出成长痛点,反映出有价值的信息。某些阻抗的背后隐藏着学生的心理创伤、个性特点、防御方式等,心理教师如果能洞悉阻抗是“危”也是“机”,以共情和鼓励替代指责,阻抗就能发挥积极作用,也能为心理教师提供了深化心理辅导的线索。

其次,阻抗向教师提供了审视自我的机会,教师善于借机审视自我,有助于提升教学觉察能力。阻抗的出现意味着教师要审视自己的教学态度,比如,自己是否存在对学生的性别刻板印象、是否价值中立、是否不顾学生的感受而强制输出自己的观点等。阻抗的出现有助于心理教师改变自身不恰当的态度与行为,及时觉察问题并做出适当的处理,从而转“危”为“机”。

(二)多角度、多方式备课,做到有备无患

备课是教学过程的核心环节,也是首要环节。大多数教师在备课时,首先会设计好教学框架,因此,心理课的基本环节一般都不会出错。但一名成熟的心理教师在备课的过程中,除了设计教学框架之外,还要从学情分析、预设生成、环境创设等不同角度进行结构化的准备。

例如,在“化作一道微光,安抚他人受的伤”一课中,心理教师别出心裁,从课前匿名征集“一句话的伤”,到课堂中引导学生使用心情温度计记录“当他/她听到这句话时的情绪温度”,再过渡到以不记名的方式写下“如果你是心灵导师,你的留言会是什么”,接着,教师收集留言进行投屏展示与交流,从动态生成的留言中提炼出积极赋能、共情倾听、改变不合理认知等多种心理辅导技术,最后提炼升华:人人都可以是心理辅导师,化作一道微光,让“一句话的伤”变成“一句话的光”。

“一句话的伤”大多来自父母、同伴,“我恨不得没有生你”“你有什么好难过的”“你这么胖,你不配”……这些话令人心疼,背后都隐藏着巨大的心理创伤。在备课时,心理教师考虑到青春期的孩子自尊心强这一心理特点,预想学生很有可能不愿在敏感问题上自我暴露,或在交流分享时产生无意识的阻抗。于是,心理教师便以匿名征集替代现场提问,以留言对话的方式疗愈他人,通过不记名分享提炼集体智慧。课堂氛围安全有序、开放真诚,取得了很好的教学效果。

此外,采取同质性分组也是本节课的亮点之一。心理教师在课前按照“四季的性格特点”将学生分成四个讨论小组,学生初步形成团队共识。而后通过暖身游戏、合作探究、团队展示等活动循序渐进地增强其团体动力,激发人人参与、真实表达和情感交融,这样的分组方式新颖、高效且能避免阻抗的产生。

而在另一节课上,心理教师在备课时没有充分考虑到分组对课堂的影响,想当然地采取了随机分组的方式。上课铃响后,教室里仍充斥着学生的抱怨:“老师,我不想在这组”“别拆开我们,8个人一组为什么不行”……学生对随机分组的结果不满,教师不断强调课堂纪律,学生的逆反情绪逐渐升级。如果教师在备课时能对教学中可能出现的情绪反应进行尽可能多的预测性思考,多角度、多方式备课,将会有效减少课堂中的阻抗现象。

(三)营造安全的心理氛围,促成情感交流

心理教师在课堂中充当着“导演”的角色,即心理课堂的引导者。一个成熟的课堂“导演”能在短短45分钟内,最大限度地突出学生的“主角光环”,让他们自然代入、主动参与、全情演绎、传达心声、生成智慧、成就彼此。其中,良好的心理氛围是课堂教学能够精彩纷呈的重要保障。以下为营造安全心理氛围的方式。

1.渐至佳境:有效把握课堂语言

课堂语言包括口头语言、书面语言和态势语言。其中,教师的口头语言应简洁易懂,切忌拖泥带水。几乎每节心理课中都会有心灵探索任务,完成效果很大程度上取决于指导语的恰当表述,特别是操作步骤比较多的活动,其指导语更要简洁明了,教师只需予以适当提示,避免重复强调,这样才能迅速地向学生传达课堂任务,同时也留下间隙,便于学生思考。

在“探索心能量”一课中,教师运用了表达性艺术治疗的方法引导学生投射在面对挫折时的内在能量状态。引导语如下:首先,将左手放在卡纸上,用笔勾勒出自己的手掌,并画出指甲盖。然后,在指甲盖旁写出一件当前最令自己难过的事(引导:十指连心,如果指甲被夹到会非常疼,所以指甲可以代表受挫事件)。接着,用三分钟时间在手指旁边写出应对挫折的方法(强调:手指非常灵活,我们能根据自己的需要,用它去抓、握、拿、捏,所以手指可以代表灵活的应对方法)。最后,再用三分钟时间在掌心的位置涂鸦出红细胞,搜索并标注支持或帮助我们的人(强调:如父母、好友等)、自身的心理品质(强调:如乐观、积极等)。

教师分条讲述指导语,在代表外部支持系统、问题解决能力这两个步骤上给予重点强调,语言精确、简练、流畅。此外,教师需特别注意保持语速适中,以保证学生跟得上教学节奏,防止其产生受挫心理;根据指导语的具体内容灵活调整语调,以温和平静的语调为主,必要时可以抑扬顿挫,降低学生因持续学习而产生的抵触心理;教师还可通过温柔的目光追随、真诚的微笑、表示肯定的点头、充满鼓励的掌声等肢体语言向学生传递力量,带动师生互信、互动的课堂氛围。

2.贯穿始终:及时给予学生肯定的回应

在心理辅导中,咨询师的价值中立是至关重要的。心理课可以算是心理辅导的延伸,是一种特殊的群体心理辅导,因此,心理教师也要保持价值中立,以抱持性的态度认真倾听学生的发言,从中发现积极元素,给予学生肯定的回应,促进其心理成长。

在“我的性格色彩”一课中,当学生被评价“黑化”引起哄堂大笑后,心理教师马上将手指放在自己的嘴唇上,做了一个禁语的动作,然后询问学生喜欢黑色的原因。学生回答:“黑色常作为底色,没有它就衬托不了别的颜色。”心理教师点头赞叹:“你想做一个像黑色那样静静衬托他人的人,这难道不是一种奉献精神吗?同学们,我们是不是应该把热烈的掌声送给他。”随即教室里掌声雷动。而后,心理教师竖起大拇指说道:“每个人都有自己的选择,能主动分享就已经是勇气可嘉了。另外,当我做完禁语手势后,同学们能马上静下来认真倾听,谢谢大家的配合,老师也要把掌声送给大家!”