累积生态风险对留守高中生自杀意念的影响:生命意义感和心理痛楚的链式中介作用

作者: 崔爱琳 张珊珊

摘要:为探讨累积生态风险对高中生自杀意念的影响及生命意义感和心理痛楚在两者间的中介作用,采用累积生态风险问卷、心理痛楚量表、生命意义感量表以及自杀意念自评量表对444名留守高中生进行调查。结果表明:(1)累积生态风险对留守高中生自杀意念有正向预测作用;(2)生命意义感和心理痛楚在累积生态风险与自杀意念间均起单独的中介作用;(3)生命意义感和心理痛楚在累积生态风险与自杀意念间起链式中介作用。研究揭示了累积生态风险对留守高中生自杀意念的影响机制,通过提高生命意义感能缓解留守高中生心理痛楚,以预防其自杀意念的萌生。

关键词:累积生态风险;生命意义感;心理痛楚;自杀意念

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)04-0014-07

一、引言

高中阶段是个体心理问题的频发期,自杀意念是其中的一种典型表现。自杀意念是指个体的思想或意念中出现死亡、自杀和严重自我伤害的内容,包括对自杀行为的计划、步骤和结果的想法[1]。在自杀发生之前,自杀意念是其早期的预警信号,也是预测个体自杀实施的最重要的风险变量[2] 。新近调查显示,国内高中生的自杀意念检出率达到17.1%[3],高于大学生群体,而且青少年的自杀率近年也呈持续上升趋势[4],因而高中生已成为出现自杀意念的高发群体。

根据自杀的人际理论(interpersonal theory of suicide)观点,归属需求在家庭未得到满足是造成个体自杀或自杀意念形成的关键因素[5],因而处于家庭不利情境下的留守高中生,由于常年缺乏父母关心、支持,易成为校园里的孤僻者[6],随之涌现出较高水平的自杀意念。因此,有必要对留守高中生自杀意念的影响机制给以探讨,以期为该群体的自杀防范工作提供理论依据。

(一)累积生态风险与自杀意念的关系

个体成长与发展受到来自家庭、同伴、学校和社区等多种背景下的风险因素影响[7],这种生态环境给个体发展造成消极或不良影响的因素称为生态风险因素,而累积生态风险正是此类风险的多种累加[8]。根据累积情景风险模型观点,经历越多的风险事件,个体就越可能迸发自杀意念[9]。

处于青春期的高中生正面临着多种心理冲突,学业负担、亲子关系、师生关系、同伴关系以及他人期望,使得他们面临着较大的心理压力[10],而离婚率上升、新高考政策等社会变迁也威胁着他们的心理健康状况[11]。留守高中生多数寄养在亲属家或寄宿在学校,他们体验到更加强烈的心理冲突,出现各类问题行为的可能性会更高。

前期实证研究已表明,累积生态风险对有留守经历的大学生自杀意念有正向预测[12],但尚无研究直接探讨累积生态风险与留守高中生自杀意念的关系。基于此,本研究提出假设H1:累积生态风险能够正向预测留守高中生的自杀意念。

(二)生命意义感的中介作用

既往研究表明,积极心理资源可以缓解个体非适应行为,而生命意义感是维护个体心理健康的重要心理变量[13]。生命意义感是指个体感受、领会或理解自己的生命意义、生命目的或人生使命的程度[14]。在高生命意义感水平下,个体不仅拥有良好的人际关系、高质量的幸福体验、积极的应对方式,而且还具备修复成长中遭受心理伤害的能力。

留守高中生在面对家-校-社多方压力源时,其累加的多重压力会使他们深陷困境而不能自处,逐渐丧失生存价值感[15]。由此,累积生态风险对留守高中生生命意义感可能有正向预测作用。

意义治疗理论认为,个体缺失生命意义会感到无聊、空虚、厌烦等,并用其他不良行为给予补偿(如酗酒、暴力等),而这些补偿行为将随即引发内心冲突,使个体浮现自杀想法[16]。因此,低水平的生命意义感是诱发个体自杀意念的前因变量。

近期研究还显示,生命意义感在儿童期虐待经历与心理健康的消极指标之间起中介作用[17]。由此推测,累积生态风险可能通过生命意义感间接影响自杀意念。因此,本研究提出假设H2:生命意义感在累积生态风险与留守高中生自杀意念关系间起中介作用。

(三)心理痛楚的中介作用

心理痛楚是一种由心理需要受阻或没有实现而引起的被羞辱、内疚、愤怒、孤独、绝望等情绪包围的精神痛苦状态,是表征个体心理痛苦程度的概念[17]。自我决定理论指出,个体最佳机能状态的实现依赖于自主需求、胜任需求和关系需求三种基本需求的满足[18],而其未得到充分满足时,个体便会出现心理痛楚[19]。

青少年处于追求自主和能力为特征的发展阶段,当个体处于消极养育、不良人际、社会暴力等各类情景时,将降低自我探索外界环境的主动性与效能感,进而增加了心理痛楚的体验。如部分研究已证实情感虐待、心理控制等消极家庭因素会抑制、剥夺个体获得基本心理需求的满足[20-21]。因此,综合了家庭、同伴、学校及社区等的累积生态风险可能对心理痛楚有正向预测作用。动机-意志整合模型也认为,个体涌现自杀意念的主要原因是受困于挫败或羞耻的体验[22]。Emery 、Heath和Mills[23]针对青年群体的研究也表明,心理痛楚与自杀意念呈显著正相关。同时,心理痛苦模型还进一步指出,当一个人承受的心理痛楚超过自己原本可以承受的程度时,便会以极端行为(如自杀)来结束这种痛苦体验[24]。基于此,本研究提出假设H3:心理痛楚在累积生态风险与留守高中生自杀意念之间起中介作用。

(四)生命意义感和心理痛楚的链式中介作用

由于自杀意念的产生不仅受危险因素(如累积生态风险、心理痛楚)的影响,还与个体复原的积极力量(如生命意义感)的保护因素密切相关[25]。

一方面,在社会环境下承受各类压力时,个体生命意义感可能会被削弱,进而增强了其心理痛楚体验,提高了各类极端行为产生的可能性。

另一方面,相关研究也发现,拥有高生命意义感的个体,同时拥有更多的心理能量,从而使个体更愿意承担自己的生命责任,进而在遭遇消极事件、产生心理痛楚时更不易萌发自杀意念[26]。

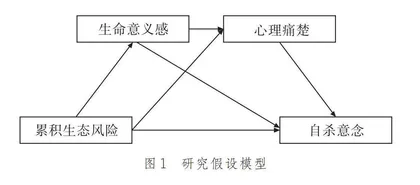

因此,本研究推测累积生态风险可能会通过生命意义感影响留守高中生心理痛楚,进而产生自杀意念。据此本研究提出研究假设H4:生命意义感和心理痛楚在累积生态风险和留守高中生自杀意念之间起链式中介作用(见图1)。

综上所述,本研究综合累积情景风险模型、意义治疗理论、心理痛苦模型以及动机-意志整合模型等,探讨累积生态风险对留守高中生自杀意念的影响机制,以及生命意义感和心理痛楚在两者关系间的中介作用,以期为缓解留守高中生的自杀意念提供理论指导。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便取样法从辽宁省抽取464名留守高中生为被试,剔除无效问卷后,有效问卷444份,有效率95.68%。所有被试均是自愿参加调查,并采取匿名方式填写问卷,问卷当场发放回收。其中,男生230人(51.8%),女生214人(48.2%);高一207人(46.6%),高二237人(53.4%);独生子女182人(41%),非独生子女262人(59%)。年龄范围为16~20岁,平均年龄(17.55±0.81)岁。本研究经过研究者所在单位的伦理委员会批准。

(二)研究工具

1.累积生态风险问卷

采用鲍振宙、李董平、张卫等[27]修订的累积生态风险问卷来评估个体所经历的生态风险事件,包括家庭风险、同伴风险、学校风险、社区风险和其他风险五个维度,共46个项目。其中,家庭风险、同伴风险和社区风险采用5点计分,同伴风险与学校风险采用7点计分,其他风险采用6点计分。总分越高表示个体所经历的累积生态风险的程度越高。在本研究中,该问卷的Cronbach’s α系数为0.88。验证性因素分析的拟合指标良好:χ2/df=2.62,RMSEA=0.06,CFI=0.82,TLI=0.80。

2.心理痛楚量表

采用Holden、Mehta、Cunningham等[28]编制的心理痛楚量表评估个体的心理痛楚水平,该量表由一个维度组成,共13个项目。量表采用“1”代表“从不”到“5”代表“几乎总是”的5点计分,总分越高表明个体的心理痛楚感越强。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.94。验证性因素分析的拟合指标良好:χ2/df=4.12,RMSEA=0.08,CFI=0.96,TLI=0.94。

3.生命意义感量表

采用Steger、Frazier、Oishi等[29]编制的生命意义感量表来评估个体的生命意义感水平。该量表由寻求生命意义感和拥有生命意义感两个维度组成,共10个项目。量表采用“1”代表“完全不符合”到“7”代表“完全符合”的7点计分,总分越高表明个体的生命意义感越强。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.79。验证性因素分析的拟合指标良好:χ2/df=4.27,RMSEA=0.08,CFI=0.97,TLI=0.95。

4.自杀意念自评量表

采用夏朝云、王东波、吴素琴等[30]编制的自杀意念自评量表评估个体的自杀意念水平,该量表由绝望、乐观、睡眠和掩饰四个维度组成,共26个项目。量表采用“0”代表“是”,“1”代表“否”的2点计分,总分越高表明个体的自杀意念越强,若总分≧12 分,说明被试有自杀意念;若掩饰因子的得分≧4 分,则应将被试的问卷视作无效问卷并剔除。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.84。验证性因素分析的拟合指标良好:χ2/df=3.04,RMSEA=0.07,CFI=0.84,TLI=0.82。

(三)数据收集与处理

本研究已取得学校、家长和学生本人的同意,以班级为单位进行集体施测,主试为经过专业培训的心理学研究生。施测前,主试统一向被试宣读指导语,现场发放问卷并回收。对回收数据进行筛查后,采用SPSS27.0和Mplus8.3进行统计分析处理。

三、结果与分析

(一)共同方法偏差

采用Harman单因素检验法对所有变量包含的项目进行未旋转的主成分因素分析。结果发现,特征根大于1的因子有23个,第一个因子的变异解释率为21.17%,低于40%的临界标准,说明本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

(二)研究变量的相关分析

由表1可知,自杀意念分别与家庭风险、学校风险、同伴风险、社区风险以及心理痛楚呈显著正相关,而与寻求生命意义感、拥有生命意义感呈显著的负相关。

(三)链式中介效应检验

在相关分析的基础上,采用结构方程模型分析累积生态风险对留守高中生自杀意念的作用机制。采用Mplus8.3极大似然估计法检验生命意义感和心理痛楚在两者间的中介作用,模型的拟合指数如下:χ2/df=2.48,CFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.06,SRMR=0.04,表明拟合指数良好,该模型可以接受,模型中的各条路径系数均显著(p<0.001),具体见图2。对该结构方程模型中的路径分析可知,累积生态风险既能直接正向预测留守高中生的自杀意念,又能通过生命意义感和心理痛楚间接预测留守高中生的自杀意念;同时,累积生态风险还通过生命意义感和心理痛楚的链式中介作用间接预测留守高中生的自杀意念。

采用偏差校正百分Bootstrap检验(重复取样5000次),进行中介效应检验。如表2所示,三条中介效应路径的95%置信区间均不包含0。首先,累积生态风险可以通过生命意义感间接影响留守高中生自杀意念,中介效应值为0.13,效应量为16.46%;其次,累积生态风险通过心理痛楚间接影响留守高中生自杀意念,中介效应值为0.17,效应量为21.52%;最后,累积生态风险还通过心理痛楚与生命意义感的链式中介间接影响留守高中生自杀意念,中介效应值为0.07,效应量为8.86%。以上三条路径总间接效应值为0.37,而模型总效应值为0.79,间接效应量占总效应量为46.84%。