中学生心理危机快速筛查系统的建立

作者: 黄佳雨 牟惊雷 何赛 潘柳 秦一鸣 梁冠琼 席丹荔 徐凯文

摘要:为了精准地识别危机风险较高的学生,建立中学生心理危机快速筛查系统,检验心理危机长期风险量表、心理危机近期风险量表和空心病量表在中学生样本中的信效度,评估心理危机快速筛查系统对中学生心理风险的预测效果,以初一到高三学生为对象,运用心理危机快速筛查系统施测。结果表明,心理危机长期风险预测量表、心理危机近期风险预测量表和空心病量表在中学生样本中具有较好的信效度,能够帮助学校快速识别和发现在近期与未来可能发生心理危机的学生。

关键词:心理危机筛查系统;信效度;风险预测;中学生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)08-0004-05

一、引言

近年来,中学生心理健康问题频发,极端事件屡见报端。调查表明,中国中学生自杀意念报告率为17.7%,自杀计划报告率为7.3%,自杀未遂报告率为2.7%[1]。由此可见,加强对中学生心理危机的筛查与干预刻不容缓。

跟青少年自杀行为高度相关的因素主要包括以抑郁症为主的情绪障碍及绝望感与自杀意念[2-3]。国内学者也发现,青少年自杀风险主要包括自杀意念、绝望感、自杀准备、生命认同和自杀认同五个因素[4]。中学生正处于探索生命价值的重要时期,缺乏生命意义也可能产生心理问题,甚至导致自杀[5]。

对于自杀的评估,我国早期研究大多采用症状自评量表(SCL-90)、贝克抑郁量表、贝克自杀意念量表等关于自杀态度、自杀意念和抑郁的部分条目,对自杀预测能力十分有限,总体上缺乏良好的本土化自杀评估工具[6]。近几年来,我国多数中学已开展对中学生心理健康方面的筛查,但对学生心理风险的筛查存在不足,由于缺乏被广泛接受的适用于中学生心理危机筛查的工具,学校难以全面发现学生中潜在的心理危机情况并及时提供干预。

目前中学生心理风险筛查的工具主要存在以下四个方面的不足:(1)主要以抑郁症等异常心理症状的筛查为主,而且较多聚焦于单一维度的心理症状,无法对学生长期潜在的心理危机风险情况进行全方位预测和筛查,无法满足学校心理危机筛查与高危个案的预防性干预需要;(2)对中学生心理问卷内容审核把关不严,有的采用了不适于中学生的自杀意向题目,可能会引发学生困惑和家长担忧,甚至发酵成网络事件,严重影响心理危机的筛查与后续干预的进行;(3)中学生经常因为担心测评结果会给自己带来不利后果而不愿意透露真实想法,对高掩饰性的学生,抑郁情绪、绝望感或自杀意念等近期心理风险题目的作用很有限;(4)已有筛查工具可能无法提供足够的信息来全面了解学生情况,对进一步干预提供的帮助有限,无法及时发现对学生当前情绪影响较小的长期危险因素。

为了解决以上问题,笔者发展了中学生心理危机快速筛查系统,在前人研究基础上,一改以往筛查对于即时的症状本身的评估,在对自杀近期风险因素测量的同时,转变测查重点,将过往家庭背景、成长经历、个人观念等因素纳入评估,配合对筛查检出重点关注学生的地面访谈,可以较为精准地识别近期和长期发生心理危机风险较高的学生,以便及时干预和预防校园心理危机事件的发生。

二、对象和方法

(一) 对象

施测时间为2021年9月至11月,针对位于国内不同经济发展水平的五所城市的中学开展测试,五所中学包括北上广、中部省会、东南沿海等地各一所,以及位于北方某县级市两所。其中1所为国际学校,4所为公立学校。测试年级为7~10年级。共计收集有效数据3468份。

(二)测量工具

1.中学生长期风险量表

笔者对数百位出现严重心理危机与极端事件的个案进行解剖和回溯性研究发现,他们具有一些显著的童年创伤经历、不良亲密关系、既往病史等高危因素。同时,结合国内外的相关文献评估比情绪更加稳定和具有长期潜在风险预测作用的因素,发现有一部分是人格特点,更多的是一些具有高危特征的经历和家庭特征及其他高危因素,以此可以预测被测者的长期风险。

采用自编的25条目量表测量被试在父母婚姻状况、依恋关系、家庭功能、童年创伤、应对方式等方面稳定的既往经历。大多数条目均是类别问题(即只存在是、否的回答),对每个条目的答案进行编码得到量表总分,总分越高表示被试的既往经历越高危,存在心理健康问题和自杀风险的概率越大。

2.中学生近期风险量表

采用自编量表,目标是快速筛查出近期有抑郁状况和自杀风险的学生。在大学生近期风险量表的基础上,综合通俗性、区分度、因素分析的情况,删除了不符合数据指标及不符合实际情况的条目,例如,“虽然我不想但我睡得很久,每天在床上的时间超过12小时。”对于学生来说,在客观上无法做到的条目,如“我对性不再感兴趣”,它的区分度不够,同时对于青少年学生来说不太适用,因而删除。原有的自杀态度维度因含有大量自杀的字眼,且不太容易被青少年学生所理解,此维度的13个条目全部予以删除。最终共删除条目数18条。将“我曾经尝试过结束自己的生命”修改为“我有自杀的想法,并且尝试过”,以便对题意的表述更准确,便于被试理解。共修改表述3条。

最终将原来的42题版本修订为24题版本,量表评估了学生的抑郁症症状情况、绝望状况、自杀态度。量表均以是或否来回答:是,得1分;否,得0分。

3.中学生空心病量表

“空心病”这一概念最早是由徐凯文[7]根据近年来的临床实践提出的。空心病的主要心理症状与抑郁症十分相似,往往表现为情绪低落、兴趣减退。但突出的特点是感到生活没有价值和意义,不知道自己想要什么或想成为什么样的人,自我厌恶,甚至因此产生自杀的想法和行为。因此,空心病除了存在抑郁症经典的“三低”症状之外,还存在自我认同问题和意义感问题,即空心病患者有着“找不到自己,认为自己总是在为了他人而活” “觉得人生完全没有意义”“不清楚自己活着的价值”等体验。

笔者对具有空心病临床表现的来访者进行临床咨询访谈,从他们访谈的自我描述中摘取条目,组成了空心病自编量表。删除了通俗性指标过高的条目,并修改了部分条目的表述,最终修订为24题中学生版本空心病量表。条目内容可大致分为意义感(8个条目)、学习厌恶(5个条目)、自我认同(3个条目)和自杀态度倾向(8个条目)四个方面。每个条目采用0~4的5点计分,0分表示完全符合该条目表述,4分表示完全不符合该条目表述(存在反向计分),量表总分越高表示被试的空心病症状程度越重。

4.中学生心理危机快速筛查系统

中学生心理危机快速筛查系统由中学生心理危机长期风险量表、中学生心理危机近期风险量表、中学生空心病量表组成,共计73道题目。依照专家标准及对数万名大学生测评结果的分析,综合本套测评方案中各量表的得分及重点扳机题目的答题结果,直接得出受测学生的危机风险等级,共分为警戒(心理健康状况非常不稳定,很可能存在自杀倾向,需要立即接受心理中心评估,或者接受精神科专科医师的评估诊断,通过评估来确定其是否确实存在心理危机,如自杀或攻击他人风险或严重精神疾病等)、高危(目前心理健康状况不稳定,有高度危险的倾向,需要即时接受心理中心评估,或者接受精神科专科医师的评估诊断)、追踪(目前存在一些比较严重的心理困扰,有必要定期接受心理评估)、关注(可能最近遇到了一些困难或此前经历过一些痛苦,也可能对生活有一些迷茫,可能正在自我认同、生命或学习的价值意义等方面进行探索)、正常(目前无严重心理危机或情绪困扰)五个级别,危机风险程度依次降低。

(三) 统计方法

采用SPSS26.0进行数据处理、题总相关分析。

三、量表的信度与效度

(一)量表信度

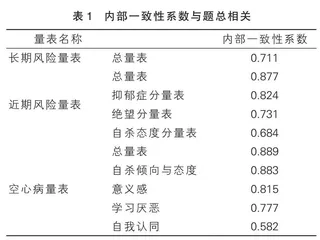

从表1可知,中学生长期风险量表的内部一致性系数为0.711,中学生近期风险量表的内部一致性系数为0.877,中学生空心病量表的内部一致性系数为0.889。

(二)近期风险量表的探索性因素分析

适用性检验结果显示, KMO 检验值为0.937,球形 Bartlett 检验 χ2=21344.824(p<0. 001),说明条目间有共同因子存在,可以进一步进行因子分析。采用主成分分析法和直接oblimin斜交旋转法对空心病量表进行探索性因子分析,按载荷>0.4的标准,提取3个公因子,其累积方差贡献率为 40.45%,其中包括抑郁因子、绝望因子、自杀态度因子。

(三)空心病量表的探索性因素分析

适用性检验结果显示, KMO 检验值为0.924,球形 Bartlett 检验χ=33758.770(p<0. 001),说明条目间有共同因子存在,可以进一步进行因子分析。采用主成分分析法和直接oblimin斜交旋转法对空心病量表进行探索性因子分析,按载荷>0.4的标准,共提取出4个公因子,其累积方差贡献率为 53.89%,其中包括自杀倾向与态度因子、意义感因子、学习厌恶因子、自我认同因子。(各因子载荷见表2)

(四)中学生心理危机快速筛查系统的效度

综合本套测评方案中各量表的得分及重点扳机题目的答题结果(例如测评结果显示一年以前有过自杀行为/强烈的抑郁绝望情绪/诸多长期风险因素等),共分为警戒、高危、追踪、关注、正常五个级别,危机风险程度依次降低。在3414人中筛查出追踪、警戒与高危等级学生共1311名。咨询师随机抽取30名追踪、警戒与高危等级学生进行访谈。共访谈10名警戒等级学生,评定其中8位学生有中或高等级的自杀自伤风险(确认既往自杀自伤想法、是否有计划与行为、支持资源、长期风险因素等),快速筛查系统与咨询师评定一致率为80.0%。共访谈14名高危等级学生,评定其中8位学生有中或高风险,4位学生有低风险,快速筛查系统与咨询师评定一致率为85.7%。共访谈6名追踪等级学生,评定其中5位学生具有低风险,快速筛查系统与咨询师评定一致率为83.3%。(见表3)

四、讨论

(一)发现

当前中国青少年心理健康现状不容乐观,中学生出现焦虑、抑郁、厌学、自残、自杀的情况越来越多,对中学生进行心理危机的评估及后续干预非常重要。由于目前缺乏被广泛采用的中学生自杀风险测量工具,笔者开发了中学生心理危机快速筛查系统,包括自杀近期风险因素的测量,以及对于过往家庭背景、成长经历、个人观念等长期风险因素的测量,旨在快速识别和发现可能在近期及未来出现心理危机的学生。

笔者开发大学生心理危机快速筛查系统后,发现在测量抑郁、绝望、自杀态度与风险等近期风险因素以外,结合长期风险因素与空心病的风险筛查系统可以额外贡献出特异性的高危个案[8]。在之前研究的基础上,本研究编制的三个量表显示在中学生群体中具有良好的信度与效度。在学生心理风险筛查方面,本研究通过中学生心理危机快速筛查系统筛查发现,有25.3%的中学生(警戒、高危)有较高自我伤害的风险,表明当前中学生的心理健康问题非常需要重视。通过心理咨询师对部分学生进行风险评估发现,中学生心理危机快速筛查系统与咨询师评定一致率为83.3%,表明该系统能有效评估中学生的心理风险,可以为后续干预方案的制定提供参考依据(见表3)。对系统评定为有自杀风险的学生,再通过咨询师访谈排除包括承认乱填或明确否认当前有伤害自己/他人的想法两种情况。本研究的风险测评也尚存不足之处,测评准确性取决于自我报告,对于高掩饰的学生预测准确性较差,还需要结合更多角度的评估来提高预测能力。

(二)建议

1.建立心理危机筛查体系

相比处理学生心理危机,预防危机的发生更加重要。笔者建议学校可采用信息化测评系统,根据科学的测评建立每个学生的“心理档案”和多层心理预警机制。信息化系统可以帮助学校与心理教师更全面地了解所有学生的心理健康状况,并通过数据可视化的记录进行评估、反馈与追踪了解。同时,信息化系统可以节约人工成本,相比耗时耗力且难以归档的传统纸笔测验,信息化系统可以大幅节省人工,而且每次测评都会归入档案方便查阅。