中职生大五人格、社交焦虑的关系研究:评价恐惧的中介作用

作者: 郭佳鑫

摘要:人际交往是青少年生活中的一大重要课题,随着生活节奏的加快,青少年群体中的社交焦虑则呈现出增长趋势,以此看来,探究其影响因素及其作用机制势在必行。选取1020名中职生作为被试,施测大五人格调查表(BFI-44)、负性评价恐惧量表(BFNES)、正性评价恐惧量表(FPES)、社交焦虑量表(SIAS),检验中职生的社交焦虑现状,同时检验评价恐惧在大五人格和社交焦虑之间的中介作用。结果发现:(1)社交焦虑的学生所占比例为16%。(2)大五人格中的外向性、神经质和开放性对社交焦虑的预测作用显著,正性评价恐惧和负性评价恐惧对社交焦虑的预测作用显著。(3)外向性对社交焦虑既有直接效应又有间接效应,间接效应是由评价恐惧中介的;神经质和开放性对社交焦虑的作用全部通过评价恐惧中介。

关键词:大五人格;评价恐惧;人际交往;社交焦虑;

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)16-0018-06

一、引言

随着生活节奏的加快,社交焦虑现状在青少年群体中呈现出增长的趋势[1,4],社交焦虑的含义是人们对某些社会特定情景有强烈的恐惧、紧张不安或忧虑的情绪反应和一定的回避行为[2]。

当一个人对某些社会情景感到恐惧时,就会产生社交焦虑,这些情景中,个体预期自己在社交情景中会受到来自他人的负面评价,或者认为自己的存在会让他人感到不舒服[3]。

社交焦虑有其积极的一面,在适当水平上,社交焦虑是具有适应性的,能促使个体更多地关注自己的表现,同时对做自己的行为进行反思。这种敏感性确保个体能够适应周围的人,以保持或提高社会期望,避免被排斥[4]。

然而,个体如果焦虑过度,不仅不能促进交际,还会损害社交活动,更严重的会长期处于心理异常,成为社交焦虑症,因此,探究社交焦虑的影响因素及其作用机制势在必行。

(一)社交焦虑与大五人格

社交焦虑的影响因素有很多,常见于各种心理和环境因素,而人格是心理方面中最重要的一个因素[5-6]。作为影响心理健康的来源,人格特质常用来对个人的心理健康水平进行预测,并对个体的稳定内在动机、内心体验特征以及行为偏好进行反映,是个体行动的核心动力因素[7]。

希腊医学家盖伦(Galen)提出的体液说从古代影响至今。到1937年,奥尔波特(Allport)出版了《人格:心理学的解释》,开创了人格心理学的合法学科地位。塔佩斯等采用词汇学和因素分析的方法对卡特尔的人格特质进一步分析,最终发现了五个稳定因素,提出了大五人格模型,即外向性(E)、随和性(A)、责任心(C)、神经质(N)和开放性(O)五个维度,五个维度的第一个字母组合成“OCEAN”,表示人格的海洋。目前大五人格理论已形成广泛共识,应用于心理学各方面的研究。

研究发现,社交焦虑患者在明尼苏达多相人格量表的大多数分量表上的得分显著高于常模[8],此外,社交焦虑组个体在与对照组的比较中,在外向性维度上的得分明显更低,在神经质上两组得分差异不显著[9],用大五人格量表和社交焦虑量表对青少年群体进行测量,发现社交焦虑与外向性、宜人性、责任心、开放性显著负相关,社交焦虑与神经质维度两者之间呈显著正相关[10],这都表明社交焦虑个体存在诸多心理问题,需要我们深入探讨对社交焦虑产生影响的因素及其作用机制。

因此本研究提出假设1:神经质正向预测社交焦虑,外向性、宜人性、责任心和开放性负向预测社交焦虑。

(二)社交焦虑与评价恐惧

社交焦虑的认知成分是评价恐惧,Weeks等[11]将其视为社交焦虑的核心特征。Watson和Friend[12]首次提出负性评价恐惧的概念,是指个体害怕他人给出消极或负面的评价,同时预期他人对自己的评价很可能是负性的。

负性评价恐惧出现在社交活动中,它的出现就是因为个体觉察到他人的负面评价。更为严重的是,在唤醒焦虑的情景中,社交焦虑者会放大有关自己的负面心理表征[13]。负性评价恐惧个体的注意偏向与常人有异,他们更多地关注负性刺激,负性评价恐惧得分高的个体,对生气面孔表现出更多的注意偏向;在视觉搜索任务中,负性评价恐惧得分高的个体更多地关注负性社交线索,他们更多地注视威胁性刺激,而不是中性刺激[14]。

以往关于社会焦虑的认知模型更多是负性评价恐惧,并将其作为诊断社交焦虑的标准之一[14-15],随着研究层面的不断加深,人们察觉到正性评价恐惧在社交焦虑的评价恐惧中也是同时存在的,即社交焦虑的个体不仅对他人的负性评价有畏惧情绪,还担心他人对自己的正性评价。

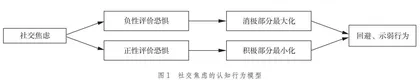

正性评价恐惧会引发个体否认积极认知、回避他人关注和情绪消极化[15],正性评价恐惧个体的归因模式与正常个体完全相反,他们常常对积极的结果进行外归因,对消极的结果进行内归因,以免“树大招风”。社交焦虑的评价恐惧及影响其行为的过程如图1所示。

因此本研究提出假设2:评价恐惧正向预测社交焦虑。

(三)人格与评价恐惧

人格与评价恐惧的相关研究较少,当前少有研究关注到人格与评价恐惧之间的关系。

马小芹[16]的研究发现,外向性与正性评价恐惧和负性评价恐惧均呈负相关,神经质与正性评价恐惧和负性评价恐惧均呈正相关。周边环境更易影响个体中神经质得分高的群体,当他们面对别人的评价,无论是积极的还是消极的,都难以克制自己的情绪,而神经质得分低的个体不容易受到外部周边环境的影响,遇事沉着冷静,对他人的积极或消极评价都能坦然面对,因而评价恐惧更低。

而评价恐惧是导致社交焦虑的认知成分,因此提出假设3:在大五人格与社交焦虑之间评价恐惧起到中介作用(见图2)。

二、研究方法

(一)研究对象

通过问卷星向河南省某学校幼儿保育专业的中职生做问卷调查,发放1078份问卷,回收1078份(回收率100%),被试为平均年龄16岁的女性。为了防止无效问卷影响调查,在问卷中随机插入了两道注意力筛选题。对回收的所有问卷进行筛选,过滤掉58份无效问卷(剔除作答时间过短和两道筛选题均答错的),得到1020份有效问卷(有效率95%)。

(二)研究工具

1.大五人格调查表(BFI-44)

中文版大五人格调查表(BFI-44)[17],本研究采用John等于2008年修订的问卷,问卷采用 5 点计分法,共44个项目,测量大五人格的五个维度:外向性、宜人性、责任心、神经质和开放性。量表信效度良好,五个维度的信度系数分别为0.77、0.61、0.82、0.81和0.72。

2.负性评价恐惧量表(BFNES)

本研究选用简明负面评价恐惧量表(Brief Fear of Negative Evaluation Scale,BFNES)。该量表由陈祉妍[18]于2002年翻译和修订,共12个条目,包含对负面评价恐惧的8个正向描述(害怕负面评价恐惧)和4个反向描述(不在乎)两个维度,采用Likert 5点计分。

量表信效度良好,Cronbach’s α系数为 0.83。因反向描述被认为可能会引起被试产生错误和混淆反应,所以本研究选用量表的害怕负面评价恐惧维度,包括“尽管我知道这没什么要紧,但我还是担心人家会怎样看我”“我通常总是在担心我究竟给别人留下了什么印象”等8个条目。

3.正性评价恐惧量表(FPES))

本研究选用 Weeks等于2008年编制的正向评价恐惧量表(the Fear of Positive Evaluation Scale,FPES)[19]。该量表包括10道题目,量表采用10点计分,从0(一点也不符合)到9(非常符合),量表的内部一致性系数为0.70,心理测量学的要求层面上该量表信效度良好。

量表中第5题和第10题为反向计分题,目的是减少认同型作答反应偏向,其分数并未计入总分,故计分为8道正向题的总分,量表得分越高,表示越害怕他人的正向评价。

4.社交焦虑量表(SIAS)

本研究选用 Mattick等在1998年编制的社交焦虑问卷,在此基础上,叶冬梅、钱铭怡、刘兴华等[20]在2007年将此问卷进行了修订,即为社会交往焦虑量表(Social Interaction Anxiety Scale),使之适用于国内社交焦虑的测量。同样采用5点计分法,共19个题目,该量表具备良好的信效度,Cronbach’s α系数是0.91。量表中第8题与第10题需采用反向计分法,最终得分越高说明社交焦虑越严重。

(三)数据分析

采用SPSS 26.0进行描述统计、相关分析和回归分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

采用周浩和龙立荣[21]在2004年提出的共同方法偏差检验方法,将所有项目整合并开展因子分析工作,首个因子的解释率为19.67%(低于40%),说明在此研究中不存在严重的共同方法偏差问题。

(二)描述统计和相关分析

本次研究调查了1020名中职生的社交焦虑现状,社交焦虑的平均分为49.72,标准差为13.62。叶冬梅等人2007年建立的社交焦虑常模均分为49.10,标准差为11.78。调查显示学生的社交焦虑状况与常模基本一致。以社交焦虑的均值加一个标准差为临界值,即63.34分,显示大于此分数的个体有159人,高社交焦虑的个体占16%,其图形分布见图3所示。

描述统计和相关分析结果呈现在表1中。相关分析结果表明,社交焦虑与大五人格的神经质呈显著中低程度正相关(0.44),与负性评价恐惧和正性评价恐惧均呈显著程度相关(0.66和0.47),假设1得到验证。从表1中也可以看出来,外向性、宜人性、责任心和开放性得分越高的个体,社交焦虑的可能性越低(-0.45、-0.27、-0.37和-0.22),假设2得到验证。

(三)分层回归检验中介效应

采用分层回归分析,考察大五人格五个维度以及正性评价恐惧和负性评价恐惧对社交焦虑的预测效果,具体结果见表2。

从表2的结果发现,大五人格中的外向性能够负向预测社交焦虑,神经质和开放性对社交焦虑均有显著的正向预测,大五人格可以解释社交焦虑25%的变异;

纳入负性评价恐惧和正性评价恐惧之后,模型的解释力产生了明显的变化,即在社交焦虑的预测中,负性评价恐惧和正性评价恐惧均起到了增益效度,而且神经质、外向性和开放性的回归系数均呈现降低态势,外向性依然显著,神经质和开放性不显著,说明外向性对社交焦虑的预测效应部分是通过评价恐惧发挥作用的,神经质和开放性对社交焦虑的预测作用全部是通过评价恐惧实现的。

四、讨论

(一)中职生社交焦虑现状的分析

本次研究调查发现,社交焦虑的学生所占比例低于国际上的调查现状(三分之一),可能因为当前普遍强调人际交往的重要性,中职生不仅注重自己知识技能的提高,也开始关注自己的交往技能,进而降低了社交焦虑的比例。

学校也开设了心理健康教育课程,有效促进了学生的沟通技巧,培养了学生的同理心、包容度,训练了学生的认知能力,这些为学生形成良好的社交能力奠定了基础,有效地降低了学生的社交焦虑。

(二)中职生社交焦虑与大五人格的关系

大五人格中的外向性与社交焦虑显著负相关,说明外向性格的学生,因为有较强的社交技能,产生社交焦虑的概率较低,而内向性格的学生更容易经历社交焦虑。

究其原因,可能是外向的学生喜欢刺激、敢于表达真实的情感、活泼开朗、与人交往能够形成良好的互动关系,体验社交焦虑的概率更小;内向的个体喜欢安静,远离群体,没有交往的主动性,害怕他人的评价,体验到更多的社交焦虑。

在大五人格中有两个维度与社交焦虑呈显著正相关,即神经质和开放性,神经质得分高的个体,性格孤僻、爱挑衅、固执、交往能力弱,因而更容易引起焦虑紧张的情绪,陷入人际冲突,进而更多体验到社交焦虑;神经质得分低的个体,外在常表现为情绪稳定、性情温和,能更好地与他人和谐相处,对人际关系能够更好地处理,更少体会到社交焦虑。