内部控制源与中职生主观幸福感:领悟社会支持与学业投入的中介作用

作者: 崔洪波 毕晓燕 宾晶 卿再花

摘要:为考察中职生内部控制源与主观幸福感的关系,探究领悟社会支持和学业投入在其中的中介作用,使用内部控制源量表、领悟社会支持问卷、学业投入量表、总体幸福感量表对广东省某几所中职学校的708名学生进行调查,结果表明:(1)内部控制源对主观幸福感存在直接预测作用;(2)领悟社会支持与学业投入分别在内部控制源和主观幸福感之间起中介作用;(3)领悟社会支持与学业投入在内部控制源和主观幸福感之间存在链式中介效应。

关键词:中职生;内部控制源;领悟社会支持;学业投入;主观幸福感

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)18-0009-06

一、引言

习近平总书记在2021年全国职业教育大会上强调:“在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为。要增强职业教育适应性,着力打造科学规范的职业教育体系,为国家发展培养优秀的能工巧匠、大国工匠”[1]。因此,在整个教育结构和教育布局中,必须把职业教育放在关键位置,推动职业教育高质量发展。职业教育的质量不仅体现在结果上,也体现在过程中,更体现在人的长远积极发展方面。

以往对于中职生的心理学研究多使用“压力—问题”理论模型,探讨长期的污名、歧视等社会压力对中职生心理健康造成的消极影响[2-3]。Seligman于20 世纪 90 年代提出积极心理学概念,积极心理学提倡用欣赏的眼光看待人类,发现人性中的真、善、美,挖掘人类的潜能与独特优势,促使人积极发展[4]。同样的,对中职生的心理研究有必要由消极框架向积极框架转变。在积极心理学看来,心理健康不仅指没有心理疾病,还包括高水平的心理幸福感,须知,心理疾病和心理幸福感的驱动因素并不一致[5]。基于此,本研究尝试在正向框架下探讨中职生的主观幸福感。

主观幸福感(subjective well-being),指人们对其生活质量所做的情感性和认知性的整体评价,包括生活满意度、积极情绪和消极情绪三个维度[6]。主观幸福是感衡量个体心理健康水平和个体心理积极发展程度的重要指标,也是社会和谐的重要指标[7-8]。

自我决定理论(self-determination theory)认

为,每个人有三种基本心理需要:自主(autonomy)、胜任(competence)和关系(relatedness)[9]。自主需要指个体依据自己的意志和选择从事活动的愿望;胜任需要指个体体验到对自己所处环境的掌控和能力发展的感觉;关系需要指个体期望与别人建立联系,体验爱与被爱的感觉。满足这三种基本心理需要可以促进个体激发内部动机,使外部动机更好地内化与整合,产生幸福感;如果基本心理需要得不到满足,就会导致心理上的不健康发展[10]。心理控制源(locus of control)的概念最早由Rotter[11]提出,心理控制源是指个体对自己行为结果的归因倾向,个体的心理控制源存在内控和外控两种类型。内控性的个体往往将成功归结为自己的行为、个性、能力等因素,外控性的个体往往把成功归结于他人或者运气等。因此,内控性的个体可能更容易获得自主需要与胜任需要的满足,从而体验到更多的主观幸福感。另一方面,有研究表明,个体的内控性越强,面对生活所表现出的满意度越高,越能获得更为丰富的积极情感体验[12]。还有研究表明,内控倾向与主观幸福感存在显著正相关[13]。

自我决定理论不但强调人的主观能动性,也强调环境在塑造人方面的作用,外部环境支持能有效激发人的主观能动性,促进个体积极发展[9-10]。社会支持一般可分为两类:实际社会支持(received social support),是指个体实际收到的支持,包括物质上的援助和直接服务;领悟社会支持(perceived social support),是指个体对可能收到社会支持的信念和满意程度[14]。较多研究表明,相比实际社会支持,领悟社会支持缓解个体心理压力、促进心理健康的增益性功能更明显[15-16]。根据资源保存理论(conservation of resources theory),领悟社会支持能够弥补个体在应对各种压力过程中失去的资源,增强个体的生命意义感,形成更积极的自我评价,使个体产生更高的生活满意度和积极情感[17]。一项元分析结果支持了领悟社会支持对主观幸福感影响的主效应模型,但同时也发现领悟社会支持与主观幸福感之间还可能存在调节效应模型[18]。比如Chu,Saucier和Hafner[19]发现,年龄是一个很重要的调节变量,即随着年龄的增加,领悟社会支持与主观幸福感的相关增强;群体之间的心理差异也可能导致领悟社会支持对主观幸福感的效应差异[18]。目前,还没有学者在中职生群体中分析二者的关系。另一方面,研究发现,内控性倾向能够正向预测初中生的自尊水平[20];而高自尊的个体更容易感受到他人更多的支持[21]。因此,本研究尝试探索领悟社会支持是否在内部控制源与主观幸福感之间发挥中介效应。

学习表现会影响到学生对生活质量的感受和评价。学习投入是学生学习素养的重要表现,具体来说,学习投入是指个体在学习过程中表现出来的一种持续且充满积极情感的状态[22]。它可以通过积极的情感(情感投入)、朝向奋斗目标的倾向(认知投入)和有活力的行为(行为投入)得到实现。有研究者发现,内控性的学生倾向于将学业好坏归于自身因素,因而积极投入学习以争取更好成绩;而外控性的学生则倾向于将学业好坏归于运气、环境等外部因素,因而较不愿积极投入学习[23]。自我决定理论认为,领悟社会支持越高,越有利于满足学生能力发展和人际关系的基本需要,使学习动机增强,学习投入度提高。实证研究与这一理论观点一致,感知到来自父母、教师、同伴的支持对学习投入均有积极影响[24]。所以本研究推测,内控性高的学生更容易感受到较高的社会支持,高水平的领悟社会支持会进一步促进学生将更多热情和精力投入到学习中。

Csikszentmihalyi[25]把完全沉浸于活动之中的情绪体验叫作沉浸感或心流(flow),而个体所感兴趣的活动本身就是令人愉悦的,会给人带来满足感。宋瑞莉和徐发秀[26]发现,学习投入水平高的学生能够认识到学习价值,在学习过程中容易体验到学习带来的满足感。因此,学业投入本身可能就是一种积极的沉浸过程,能让人感到满足,进而产生主观幸福感。

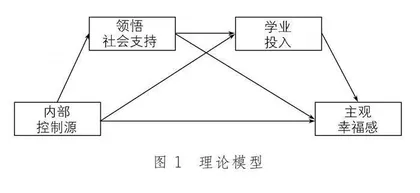

综上,本研究假设:(1)内部控制源对主观幸福感具有正向预测作用;(2)领悟社会支持、学业投入在内部控制源和主观幸福感之间起平行中介作用;(3)领悟社会支持、学业投入在内部控制源和主观幸福感之间起链式中介作用,理论模型如图1所示。

二、方法与对象

(一)对象

采用整群取样方法,对广东省某几所中职学校的学生以班级为单位进行施测,共发放测量问卷724份,有效回收708份,问卷有效率为97.79%,其中男生318人,女生490人,独生子女246人,非独生子女462人。

(二)研究工具

1.心理控制源量表

该量表由Levenson于1981年编制[27],包含“内控性”“有势力的他人”“机遇”三个分量表,总共24个题目。所有题目按照从“很不同意”到“很同意”依次从-3到+3打分,计算分数时需加上24以抵消负分,每个分量表分数均为0~48。本研究仅采用“内控性”分量表,Cronbach's α系数为0.75。

2.领悟社会支持问卷

该问卷由Zimet等人编制,中国学者姜乾金引入国内并做修订[27]。共有12个题目,分为三个维度:“家庭支持”“朋友支持”和“其他支持”。釆用1~7级评分标准,从“极不同意”到“极同意”,量表得分越高,个体所领悟到的社会支持水平越高。在本研究中,量表的Cronbach's α系数为0.88。

3.学业投入量表

该量表由Wang,Willet和Eccles[28]编制,包括23个题目,计分方式采用Likert 5点计分,1表示“几乎从不/完全不同意”,5表示“几乎总是/完全同意”。该量表包含行为投入、情感投入、认知投入3个维度,能够较好地反映学业投入的各个方面。所得分数越高,表示学业投入水平越高。在本研究中,量表的Cronbach's α系数为0.83。

4.总体幸福感量表

该量表是由美国国立卫生统计中心制定的一种定式型测查工具,用来评价受试者对幸福的主观感受。量表共有33个项目,得分越高,幸福感水平越高。由美国心理学家Fazio于 1977 年进行修订,中文版由段建华[29]修订。本研究选取前18个项目进行测评,Cronbach's α系数为0.77。

(三)数据处理

本研究使用SPSS 26.0软件进行共同方法偏差检验、描述性统计分析、相关分析与回归分析,采用Process V4.0扩展组件插件进行中介模型分析。

三、结果

(一)共同方法偏差检验

本研究收集数据采用自我报告法,因此进行共同方法偏差检验,采用Harman单因素检验法进行探索性因素分析,结果显示,未经旋转的因素分析得到11个特征值大于1的公因子,第一个因子解释的变异量为13.90%,小于40%的临界值,表明本研究不存在严重的共同方法偏差[30]。

(二)描述性统计及相关分析

对核心变量进行统计分析,相关分析结果见表1,结果表明:内部控制源分别与领悟社会支持、学业投入、主观幸福感显著正相关(p<0.001),领悟社会支持分别与学业投入、主观幸福感显著正相关(p<0.001),学业投入与主观幸福感显著正相关(p<0.001)。这表明数据适合进行后续的模型分析。

(三)回归与中介效应分析

以内部控制源为自变量,主观幸福感为因变量,领悟社会支持和学业投入为中介变量进行回归和中介效应分析。采用 Bootstrap 法对中介作用进行检验,抽样次数为 5000,置信区间设置为95%,模型选用PROCESS V4.0中的Model 6。 结果显示:内部控制源对主观幸福感有正向预测作用(β=0.15,p<0.001),内部控制源对领悟社会支持有正向预测作用(β=0.57,p<0.001),领悟社会支持对主观幸福感有正向预测作用(β=0.43,p<0.001),内部控制源对学业投入没有正向预测作用(β=0.02,p>0.05),学业投入对主观幸福感有正向预测作用 (β=0.27,p<0.001),领悟社会支持对学业投入有正向预测作用(β=0.27,p<0.001),详见表 2。中介效应检验显示:内部控制源对主观幸福感的直接效应量为 0.44,占总效应量的61.11%;内部控制源通过领悟社会支持对主观幸福感产生影响,中介效应量为 0.10,占总效应量的33.33%;内部控制源通过领悟社会支持和学业投入的链式中介作用对主观幸福感产生影响,中介效应量为0.04,占总效应量的5.56%;学业投入的中介效应不显著,95% BootCI为[-0.02,0.03],包含0。具体见表 3和图 2。

四、讨论

本研究发现,内部控制源可以直接正向预测中职生的主观幸福感,这与以往研究一致[14]。根据自我决定理论,个体有依据自己的意志选择从事活动和掌控所处环境的愿望,满足这些基本心理需要可以促进个体产生幸福感[9-10]。内控性高的个体往往将成功归结为自己的行为、个性、能力等内在因素,感到自身的力量和价值,因而会有更高的主观幸福感。另一方面,根据心理控制源理论(locus of control theory),内控性高的个体相信自己可以控制生活,自己的行为可以改变生活现状,因而在面对干扰和压力性生活事件时,具有更稳定的情绪和较高的自我效能感,表现出更强的心理韧性[31];高心理韧性的个体更少受到负面情绪的困扰,表现出良好的社会适应[32],这有利于提高主观幸福感。