拯救枯萎的花朵:家校社协同育心创新路径研究

作者: 丁一鑫 马盼

摘要:当前,外在环境复杂多变,叠加后疫情时代的深远影响,造成青少年心理问题多发,让家校社协同联动成了重大议题。实践表明,建立社区青少年心理中心可作为解决之策,有着整合社会资源、专业心理服务定位、擅长微观视角的重大意义。但现实中,社区心理中心建设存在缺乏相应政策支持、受到学术研究冷落、布局仍处起步阶段、各地分布不平衡的困境。对此,可以采取加大立法与政策扶植力度、明确专业服务职能、鼓励社区心理学主动作为、构建专业化人才队伍等策略作为突破。

关键词:青少年心理问题;“家校社”协同联动;社区青少年心理中心

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)21-0004-06

一、社区青少年心理中心建设的意义

2023年4月,教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》(以下简称《专项行动计划》),明确提出“民政、卫生健康、共青团和少先队、妇联等部门协同搭建社区心理服务平台,支持专业社工、志愿者等开展儿童青少年心理健康服务[1]”,展现了政府与民众对建立“学生心理健康协同联动工作格局”的高度关注与殷殷期盼。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示,我国50%的抑郁症患者为在校学生,青少年抑郁症患病率已达15%~20%,接近成人,抑郁症发病群体呈年轻化趋势[2]。事实上,心理问题已成为21世纪全球各国面临的主要挑战,而青少年是典型的心理问题人群[3]。

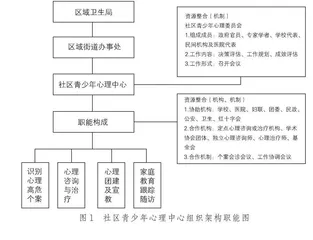

当前,由于我国经济社会的急剧变迁,青少年成长环境的迅猛变化,生活样态和价值观的不断重塑,叠加后疫情时代的悠深影响,我国青少年心理健康问题的现状不容乐观 [4],青少年社交障碍、焦虑失眠、逃学厌学、自残自杀、网络成瘾及外物依赖现象屡见不鲜,俨然成为家庭、学校、社会需要共同面对的教育危局,为此,需要有效整合社会心理资源,建立社区青少年心理中心,形成“家—校—社—医”的工作闭环,全面为青少年心理健康保驾护航,铺就“教育预防—筛查预警—咨询治疗—药物干预—跟踪随访”的心理通路。

第一,整合社会资源,实现青少年心理危机干预的多向“奔赴”。

青少年正处于身心成熟、个性彰显的关键时期,一旦个体正向的情感需求未被满足就容易出现极端心理[5]。青少年心理问题高发有着复杂且深刻的病源机理,时代的焦虑、功利主义的思潮、学业的压力不断侵染、压迫着他们的心灵,而解决青少年心理问题需要构建协同联动的工作格局,学校、家庭、社会和医院共同参与。

现实中,家、校、医虽各有其“自耕田”,但存在筛查诊治系统性不够、整体功能割裂、重点环节留白等问题,呈现出“三个和尚没水吃”的尴尬图景:家庭在氛围营造、情感支持、问题发现方面本该与青少年融合共生,实际恰恰相反,青少年较低的自我控制、消极的社会适应等情绪和行为问题往往与亲子冲突相关[6];学校在身心抚育、筛查发现、心理健康宣教上有教育性优势,却在病症预警、咨询治疗、双向转介方面留有空白;医院在病症诊断、治疗干预、药物辅助上有专业性优势,但在治疗闭环、追踪随访等环节爱莫能助,存在患者复诊粘度低、长期治疗通道不畅等现象。另外,各地区经济发展不平衡,不同医院的精神科医师配置、水平也各行其是。对此,社区青少年心理中心有着足不出户便能“寻心问诊”的地缘优势,横向联系学校接纳案主,纵向对接医院有效转介,深向访问家庭跟踪随访,能够多向奔赴打通青少年心理问题联治的“大动脉”,成为青少年心理的“感冒就医处”,让“头疼脑热找社区卫生服务中心,有心理问题找社区青少年心理中心”的理念深入人心。

第二,确立专业心理服务定位,践行健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置的“四位一体”工作体系。

社区青少年心理中心建立不是靠“挂牌子、摆桌子、张嘴子”的表面功夫,而是要将其打造成专业性质的“心灵驿站”,即提供职业性、规范性、科学性服务的问题解决机构,有精准明确的角色定位。专职人员坐班问诊,其职能不仅包括日常性心理防治工作,如高危筛查、量表检测、咨询干预、心理团建、双向转介、知识宣教、随访跟踪等,还包括特殊性资源整合工作,如发动咨询机构、心理协会、精神科医师、心理治疗师、心理咨询师、社会工作者等有生力量作为补充,促使他们提供相应的家庭教育指导、心理从业者培训、专家讲座会诊、科学心理防治等服务,让青少年心理健康教育问题关口前移,实现从前端筛查到后端诊疗干预的闭环,契合了《专项行动计划》中构建“四位一体”学生心理健康工作体系的工作目标。这能够让青少年不出社区生活圈,就能实现对自身心理问题的咨询诊断,有着“好预约不奔波、服务好”的优势,减少原有防治环节彼此独立、互不沟通的尴尬局面,提高全社会青少年“净心育心”的效率。

第三,擅长微观视角,实现心理防治从“围追堵截”到“人性关怀”的本真回归。

长期以来,受社会发展节奏、教育观念所限,相关机构对有心理病症的青少年多采取“筛查—定性—严控”的刚性管控范式,认为“只要不发生事故就是健康”“万事大吉才能溜之大吉”,而这只是治标不治本,将青少年心理危机堆砌成一场随时喷发的“活火山”,酿成悔之晚矣的极端恶果,走向了助力青少年健康成长的反面。在这种情况下,如何变应急干预为提前防御,变围追堵截为心灵疏导,变限制管控为助力发展,这就需要在深刻理解人性与青少年成长的一般规律的基础上,以个体价值生发为导向有所作为。社区青少年心理中心作为青少年家门口的“心据点”,更擅长以“自己人”的亲缘身份融入案主生态圈,突破其学习和生活的空间壁垒,通过观察、随访、追踪等手段强化家庭亲职教育,运用“关怀—感化—教育”的柔性助长范式,共育有利于案主恢复身心健康的成长环境,并以细致、微观、关怀、共情的方式关注青少年及其家庭的动态变化,符合当下青少年渴望被关注、被理解、被呵护,过一种精致、完整、幸福生活的主观愿望。

二、社区青少年心理中心建设的困境

社区青少年心理中心既是实现心理共育的“实然”枢纽,又是以人为本的“应然”路径,是全社会开展青少年心理健康宣传教育,加强物防、技防建设,及早发现严重心理问题的有效路径。从实践过程来看,困难和问题客观存在,需要突破层层关卡才能真正有所作为。

第一,独木难支,缺乏相应政策支持。

政策可以释放清晰明确的宏观导向政治信号,代表了党和国家意志的指向性,以理念先行的方式为各级部门提灯引路,也为有关法律法规的设立开篇布局,有效助推社会相关资源的聚集调用,达到“劲往一处使”的积极效果,重要性不言而喻。但在社区青少年心理中心的建立方面,我国至今缺乏具体、有针对性、可操作的法律法规,更多的是宏观精神卫生层面的指导性、建设性意见。这包括三种情况,一是仅强调社区卫生机构职能承担,如《中华人民共和国精神卫生法》第二十条“乡镇卫生院或者社区卫生服务机构应当为村民委员会、居民委员会开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动提供技术指导”[7];二是没有明确提出建设社区青少年心理中心,如2016年中共中央、国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》,第八章“建立专业公共卫生机构、综合和专科医院、基层医疗卫生机构‘三位一体’的重大疾病防控机制”[8];三是提出了与此相关的概念,但没有具体可操作的“施工图”,如2016年国家卫计委等22部门发布的《关于加强心理健康服务的指导意见》,第13条“将心理健康服务作为城乡社区服务的重要内容,依托城乡社区综合服务设施或基层综治中心建立心理咨询(辅导)室或社会工作室(站)”[9]。综上,社区青少年心理中心建设未能成为宏观定向,难以博得社会各界的广泛关注,社区防治“职责权”模糊,不利于青少年心理抚育目标的实现。

第二,受到学术研究冷落,处于边缘地位。

综观近年来心理学的研究导向可发现,多数学者显然对专业实验设备打造的认知神经科学、神经影像学、脑刺激与治疗术更趋之如鹜,以“神经机制”为关键词泛化各类实验主题研究,以fNIRS、TMS、EEG、tDCS等神经调控、脑检测技术构筑专业壁垒,使心理学摇身变为“心理神经生物学”,理论研究一时独行天下。

人本主义心理学大师罗洛·梅说:“心理问题乃是生物性、个人性以及历史社会性三种因素的三种辩证运动方式作用下形成的。[10]”在这里,个人性、历史社会性是生物性研究的路径生发与人性张扬,心理学因而是以立体的、温情的、关心的态度重塑人的存在性与价值性,也必然关注人内心世界的丰富与整合,帮助实现自我潜能、自我体验、自我生长。所以,应该扭转“社区心理实践与应用”在心理学研究中的边缘地位,在心理神经研究方面放慢脚步,将论文写在祖国的大地上,以解决实际心理问题为导向,以关注青少年健康成长为基点,让心理学复归社区实践层面,解决理论研究与现实实践的对立,增强新时代社会发展的“心动力”。

第三,社区心理中心建设仍处起步阶段,缺乏专门的青少年心理机构,且已有机构的服务供给存在诸多问题。

首先,社区层面鲜有专门的青少年心理中心,北京、上海等发达地区虽然存在社区心理服务,但大多数依托于普通卫生门诊,居民的心理问题没有得到普遍关注,社区心理服务对普通民众来说仍是奢侈品。社区作为民众分布广泛的基层生活圈,民众的心理需求显然没有从中得到满足。根据相关统计,我国有近两亿人有着专业心理服务的需要,但现有专业精神卫生资源不足,只有不到三分之一的人得到了真正的帮助[11]。

其次,现有社区相关心理机构的运作在服务体系、人员构成、体制机制方面存在诸多问题。具体表现在如下方面:

一是服务内容单一,专业程度不够。现有社区心理服务囿于草拟文案、知识宣教、筛查登记等浅表层面,未涉及问题诊断、家庭协谈、团体辅导等专业手段,很多活动就是发发传单、走走过场,只管吆喝不问其他,没有让“宽天宽地不如宽心”理念深入人心,导致对青少年心理问题的忽视。

二是人员配置简单,专业人员欠缺。人员能力良莠不齐,且多数是兼职,没有统一化、标准化的人员配置,专业培训和督导没有形成可持续机制,自然就不能担负起守护一方心灵的任务[12]。专业性和技术性是应用心理学的独特品格,必须在实践中时时处处体现。不管是心理测量、咨询关系建立、精神症状鉴别,都需要经过训练的专业人员,不是简单随意的谈天聊地就能解决问题,要培育愿干、能干、实干人员,积累社区心理实践的独特经验。

三是体制机制不健全,服务创新不足。青少年心理问题与外在因素同频共振、互相影响,因此必须建立灵活有效、适应施诊的机制,实现“来找我”向“我找来”、“有症状”向“防症状”转变。而现实中,大多数社区心理机构习惯于坐而论道、关门行诊,没有心理防治的敏感意识,“一服药包治百病”,疏于与其他相关机构的沟通联结,没有找到开展心理服务的突破口。

第四,各地分布不平衡,缺乏急用先行的干事魄力。

相较于看得见的硬性经济指标与基础建设,建立社区青少年心理中心无疑是“软实力”,其积极影响不能立马显现,不仅需要资金、设备等硬性投入,更需要理念、智慧等精神支出。当前,由于各地区经济发展不平衡,精神卫生、心理资源、人员素质各异,决策者往往不会持续关注该领域的绩效产出,造成了各城市的社区青少年心理中心建设进度不一,提供的服务内容不一,服务的效果评估不一等情况。如相较于其他地方的社区,北京市在2016年就提出包括社区心理服务的“一刻钟服务圈”建设,同年10月,海淀区为首批34个社区心理咨询室授牌[13];浙江省2018年将建立社会心理服务三级平台纳入计划,至2019年6月,社区心理健康服务站点覆盖率已达80%以上[14];截至2022年8月,深圳市74个街道全部设立心理服务站,665个社区心理服务室设置率达99%[15]。相比以上城市,其他地区的社区心理服务基本处于户外的送服务、办活动、发传单的阶段,这样的方式不足以吸引青少年群体,整合社会育心资源的功能更是无从谈起。