家校社协同心理育人的热点分析与发展趋势

作者: 周莹莹 陈希

摘要:以家校社协同心理育人为研究主题,运用文献计量法绘制相关研究的知识图谱。研究发现,“协同心理育人”文献数量变化受政策因素影响明显;核心研究机构及群体尚未形成;研究对象多聚焦在大学生和小学生上,对中学生的研究不足;研究背景多为“双减”和“互联网+”。根据时间线图将协同心理育人的发展划分为萌芽期、探索期和发展期。从发展趋势来看,应注意提升研究的理论与实践自觉,精细化区分研究对象,进一步拓展应用研究,多主体参与协同共育。研究结果有助于总结和反思家校社协同心理育人中存在的问题,进而为该领域的研究者和实践者提供一定的借鉴和启示。

关键词:家校社协同育人;心理健康教育;CiteSpace;可视化分析

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)23-0004-07

近年来,党和国家高度重视青少年的心理健康问题,2023年1月17日,教育部等十三部门联合发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,提出教育事业是学校、家庭、社会的共同责任,要推动学校、家庭、社会形成协同育人共同体,争取在2035年,形成定位清晰、机制健全、联动紧密、科学高效的家校社协同育人机制[1]。2023年4月20日,教育部等十七部门印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》的通知,强调要坚持系统治理,健全多部门联动和学校、家庭、社会协同育人机制[2]。这是国家层面为全面贯彻党的教育方针,坚持为党育人、为国育才的导向,而对新时代心理健康教育工作进行宏观调控的重要举措。系统科学的心理健康教育工作不仅关系青少年的健康成长,也关系着每个家庭的幸福安宁。青少年在成长与学习过程中受到家庭环境、社会环境及学校教育的影响,家校社协同共育是实现“立德树人”根本任务的需要,是应对现代教育新挑战和适应未来教育新发展的需要。心理健康教育作为德育的重要一环,需要学校、家庭、社会形成合力,这对提升心理健康教育质量,帮助青少年树立科学的三观,坚定理想信念,厚植爱国情怀,培育阳光心态有着极为重要的作用。

在上述国家政策的引领下,心理育人的理论研究和实践探索掀起了新一轮的热潮,在全国各地呈现出生机勃勃的景象。为了更清楚地了解国内近二十年来协同心理育人的情况,为未来心理健康教育工作提供更好的建议和指导,本研究采用CiteSpace软件对中国知网数据库中的相关文献进行分析,试图厘清近二十年来我国协同心理育人研究的发展情况及存在的问题,探究我国协同心理育人的未来发展,并提出针对性的建议和对策。

一、数据来源与方法

(一)数据来源

对中国知网数据库进行检索,并对相关文献进行筛选、剔除和分析。在检索过程中,由于以“家校社心理健康教育”为主题检索出的论文数量偏少,经过专家咨询后,提炼关键词扩大检索范围。最终,以“家校社心理健康教育”为主题,结合“学校”“家庭”“社会”“心理健康教育”为篇关摘进行检索,以2000年—2023年为时间跨度,共检索出相关文献561篇。随后逐一进行人工筛选,剔除报道、会议、文件、征稿启事及其他不符合主题的文献,最终获得有效文献462篇并将其纳入分析。

(二)研究方法

本研究使用CiteSpace(6.1.R6)作为分析工具,CiteSpace是由美国德雷塞尔大学与WISE实验室联合开发的科学文献分析工具[3]。该软件基于共引分析和寻径网络算法等对数据样本进行可视化处理,呈现特定知识领域的演化过程,能够将文献之间的关系以科学知识图谱的方式可视化地展现出来,既能帮助我们厘清某一领域过去的研究轨迹和热点话题,也能揭示该领域的研究现状和未来的发展方向[4]。

将462篇有效文献纳入分析,时间跨度设为2000—2023年,时间切片为1年,分别从关键词、发文量、作者及机构分布进行知识图谱分析,探究该领域的发展脉络、热点及趋势。

二、协同心理育人的文献分布及核心研究力量分析

(一)发文量趋势

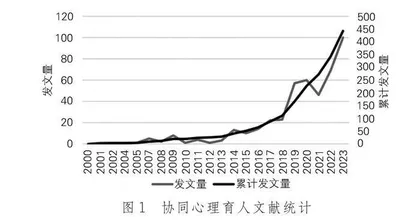

文献的数量一定程度上反映了该研究领域的研究进展和发展趋势。为了考察协同心理育人的研究成果,本研究统计了2000年—2023年的年发文量信息(见图1)。总体来看,2000年—2023年有关协同心理育人的发文量呈上升趋势,在2007年形成第一个研究高峰;从2014年开始,总体发文量呈快速波动上升的趋势,同时受到社会热点事件和国家政策的影响而产生变化,分别在2020年和2023年出现峰值。

2023年,《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》和《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》发布,提出要推动学校家庭社会形成协同育人共同体,更是将家校社协同育人推向了高潮。随着学校、社区、家庭、媒体、医疗卫生机构等联动的心理健康服务模式在全国范围内全面铺开,未来几年协同心理育人的研究必将呈现持续快速增长的趋势。

(二)核心研究作者及机构分布

核心作者可以反映某一研究领域的发展趋势和特点,对推动学术创新和学科发展有着重大意义。根据普赖斯定律(M≈0.749),可以计算出研究协同心理育人的核心作者的发文量为2篇以上,结果显示核心作者人数有7人[5]。从合作关系看,国内学者形成了一定的合作关系(见图2),但是节点之间的连线强度比较弱,基本上处于独立研究的状态,尚未形成协同心理育人研究的核心作者群和研究团队。

研究机构是研究者进行科研的重要平台,研究机构的分布一定程度上也反映了该研究领域的核心机构力量。统计显示,发文量前5的机构依次为广西师范学院教育科学学院(现南宁师范大学教育科学学院)、湖南人文科技学院教育科学系(现湖南人文科技学院教育学院)、湖南第一师范学院教育科学学院(现湖南第一师范学院教育学院)、天津市教育科学研究院和广州体育职业技术学院(见图3)。由此可见,大部分核心研究机构是高等院校,研究机构节点比较分散,且机构之间的联系较少,尚未形成具有凝聚力的合作团体。

三、协同心理育人的关键词共现及聚类分析

从知识理论的角度看,中心度和频次高的关键词代表一段时间内研究者共同关注的问题,即研究热点[6]。研究利用CiteSpace的关键词共现和关键词聚类的功能,对家校社协同育人的研究主题进行探究。

(一)协同心理育人的关键词共现分析

本研究环节将关键词设置为节点类型,生成关键词共现知识图谱(见图4)。在图谱中,节点表示关键词,节点大小代表节点出现的频次,节点的年轮圈代表不同年份发表的文章数量,某个年份的年轮越宽则代表在相应年份被引用或者出现的频次越高[7];点之间的连线表示节点之间的联系,连线密集说明此关键词在多篇文章中出现。根据图谱的基本信息获知,在家校社协同心理育人方面,网络整体密度为0.01,有效节点有243个,连线为326条,整体上看,关键词共现网络结构比较松散,密度不高。因此,需要研究者在未来的研究中加强合作学习,深入探究,精准研究,避免浅尝辄止。

从图4可以看出,相关文献中频次较高的关键词包括 “家校合作”“心理健康”“家校共育”“协同育人”“家庭教育”“小学生”“家校社”“互联网+”等,可以看出,在协同心理健康教育方面,以往的研究更多关注“家校合作”,而社会和社区在青少年心理健康教育工作中参与不足。

(二)协同心理育人的关键词聚类分析

某一研究领域的研究热点和发展趋势可以通过关键词聚类反映出来[8]。为了进一步考察协同心理育人相关研究热点和发展趋势,对其进行高频关键词聚类分析,得到关键词聚类知识图谱(见图5)。其中,关键词图谱的平均轮廓值Mean S=0.85,大于临界值0.5,说明聚类合理;模块值Modularity Q=0.66,大于临界值0.3,表明聚类的网络模块度相关性较高[9]。聚类结果显示,协同心理育人的研究主要分为9个聚类,分别是家校合作聚类、家校共育聚类、小学生聚类、心理健康聚类、家校协同聚类和家庭教育聚类等。从关键词聚类可以看出,以往的协同心理育人的研究群体多集中于大学生和小学生群体,对中学生、中职学生群体的研究相对不足;家校协同心理育人研究较多,社区心理育人研究不足。

(三)关键词热点分析

经过对关键词的聚类知识图谱分析,结合文献资料,可以得出协同心理育人的研究热点并进行总结,发现研究主要集中于以下三个方面(见图6)。

1.协同心理育人的研究对象

研究发现,协同心理育人的研究对象的范围较广,涉及不同年龄和不同背景的学生。从学段上分,研究者们分别探讨了幼儿、小学生、中学生、大学生;从地理上分,研究者们探讨了城市学生、乡镇学生、农村学生;还有的学者探讨了农村留守儿童、特殊儿童等。其中,大学生和小学生受到研究者们的关注较多,相较于其他学段,大学生正处于人生的十字路口,面临的心理压力也是前所未有的,如环境变化导致难以适应社会而产生的焦虑心理、人际交往中存在的抑郁心理、学习和生活中产生的心理压力、择业中产生的迷茫心理、恋爱中产生的烦恼心理、理想与现实差距导致的极端心理[10];同时,小学生正处于自我意识、人格成长、个性形成的重要发展时期,其心理健康状况严重影响着学业成就与个人幸福指数[11]。从目前的研究可以看出,研究者对中学生心理健康的关注较少,中学生正处于青少年发展的关键阶段,这一时期中学生的身心都发生着剧变,加上中高考等压力,使他们在学习、人际、生活等方面都面临着许多考验和困扰。因此,研究者们要加强对中学生心理健康的重视,帮助中学生成功度过关键时期。

2.协同心理育人的研究内容

心理健康教育不仅是我国素质教育的需要,也是促进学生健康成长、身心和谐发展的需要。当前我国关于协同心理育人的研究主要围绕协同心理育人的体系建构和策略实施。在体系建构方面,许多学者提到构建协同心理育人模式的重要性与必要性,从多个视角出发构建协同心理育人的体系与模式,例如,张锐[12]从系统论的视角出发探究青少年心理健康教育工作,建立了科学实用的心理健康教育长效机制,提出了“一二三四五”服务体系。在策略实施方面,大部分学者都肯定了学校在协同育人中的核心作用,从“家校协同”“家校社协同”出发对心理健康教育提出了相应的对策与建议。有研究者提出,协同育人应该由学校统一协调组织,发挥学校的主导作用 ;还有学者提出,家校社三方要形成“学生全面发展”的共识,明确家校社协同教育的使命,推进家校社协同育人制度化的建设和认同[13]。然而关于协同心理育人的研究内容,国内学者大部分研究的是其策略方法,单纯提出对策与建议,但由于缺少实践反馈,难以探析实施效果,从而无法真正解决协同心理育人的难题。

3.协同心理育人的研究背景

研究背景是研究提出的重要来源,研究都是在一定的社会背景和文化历史背景的影响下进行的。通过对文献的分析与归类可以总结发现,协同心理育人的研究主要集中在“双减”和“互联网+”的背景下。随着“双减”政策的落地,学生逐渐回归到学校教育之中,在很大程度上影响了研究者对协同育人的思考和建构,因此,许多学者针对“双减”这一背景下出现的新问题进行分析与探究。其中,有学者认为,在“双减”背景之下,运用立德树人的理念为学生进行心理赋能,由此才能更好地助力“双减”政策落地和促进学生的健康成长[14]。王贤德[13]就以“双减”为背景,对义务教育协同育人的困惑进行了澄清,并由此提出了实现路径。在教育信息化的时代,如果要充分发挥协同心理育人的作用,就要搭上网络信息技术的便车,运用线上线下相结合的心理育人方式,有效提升协同心理育人水平,拓宽沟通渠道,实现沟通方式多元化。张欢聚[15]从线上和线下两个方面对互联网+背景下家校沟通的策略进行了探讨。学者们将协同心理育人与教育政策和社会发展趋势相结合,顺应时代发展,有助于我们认识协同心理育人在不同背景下的内涵与规律。随着协同心理育人热度的持续攀升,智慧教育、跨学科、系统理论等背景下的研究也开始成为该领域的“蓝海”。