我对未来又有希望了

作者: 孙开霞

摘要:身为留守儿童的某高一学生曾经对自己的未来有积极的畅想,可是家庭内部三代人之间错位的情感表达方式,让她不敢对未来再抱有期待,也不再主动发展现实中的自我。心理教师通过绘画心理分析技术发现来访学生内在仍有精神力量,仍有自我发展的愿望,为此开展了针对性的家校沟通工作。最终,来访学生家人主动回到了各自的位置,也改变了和孩子的沟通方式,为来访学生走出角色混乱、构建自我同一性奠定了温暖的家庭基础。

关键词:留守儿童;绘画分析;自我同一性;家校沟通

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)23-0048-03

一、个案概况

小花(化名),女,16岁,高一学生,留守儿童。九岁那年,父母外出打工,小花随外祖父母生活。去年9月,小花考入高中。11月,小花不愿回家,并要求家人为其办理住校手续,但外祖父母以她缺乏独立生活能力为由不允许她住校。12月上旬,小花和外祖父母发生激烈冲突后,拒绝和他们讲话。外祖父母于是要求小花的母亲结束在外地的打工,回来专门照顾小花。妈妈回来后,小花同样不愿和妈妈讲话。班主任反映小花开朗乐观,和班上同学相处很好,看不出有心理问题。今年1月上旬,小花主动要求看精神科医生,诊断结论为轻度焦虑、中度抑郁。后经班主任推荐,小花妈妈和我取得联系,她希望我能做小花的心理工作,让她知道外祖父母对她的好,不要再抗拒他们。

二、辅导过程

第一次辅导:小花的妈妈——“我不想让我的父母伤心”

小花妈妈告诉我,她很感激父母这几年为他们所做的付出。但正因为这份感激的存在,导致小花的妈妈在父母和小花两方产生矛盾时,即使是身在千里之外,也选择站在父母这一边,并和他们一起批评指责小花。尽管小花多次跟妈妈诉说自己也很委屈,外祖父母有时不通人情等话,小花的妈妈也没意识到她需要做出一些改变。

我问小花妈妈:“你可以站在女儿这边,替她说几句话吗?”她想了一下,摇了摇头,说:“我做不到,因为一旦那样做,我就觉得很对不起我的父母。这么多年,我们在外打工,家里都是靠他们支撑着的。”“可是如果目前的情况继续下去的话,小花的心理问题可能会更加严重。”我对她说。她听了我的话,未置可否,只是问了我一句:“你可以跟我女儿谈谈吗?我想让她不要对我们有那么大的敌意,我们真的是为她好。”我说可以。

看着小花妈妈远去的背影,我思考许久,在这个家庭里面,小花妈妈爱孩子,但相比孩子,她更爱父母。所以,当感念父母的付出时,女儿小花的利益就不在她的考量范围了。换句话说,小花妈妈做到了“好女儿”的角色,但却没有站好身为母亲的位置。倘若这种错位的情感表达方式一直持续下去,小花不仅面临着更为严峻的家庭困境,未来的成长和发展也会受到影响。

第二次辅导:小花——“我现在都不知道成什么人了”

第二天,小花妈妈带着小花来了。当着妈妈的面,小花一句话也不说。在我请小花妈妈坐到外面办公室后,小花才开口和我说话。小花说:“我的家人总是说对我好,可老师,你见过打着为我好的幌子,却成天打击我的人吗?我真的累死了,真的很崩溃,每天看见他们,我整个人都不好了。我明明在学校是个很开朗的人,但到了家里却把我逼成这样,他们不找自己的原因,却让我改,凭什么?”

小花竹筒倒豆子般说出的这段话,让我感觉到她的内心压抑着一股非常大的怒火。我问小花问题在哪里。小花说:“我妈妈眼里只有她父母,她父母眼里只有我妈妈,我只是他们之间互相表达‘爱’的工具罢了。我让他们对我好一点,不要拖我后腿,可是他们不听。以前,我还想着要好好读书,考个好大学,做一个对社会有用的人,但我现在都不知道自己成什么人了,我只想挨日子,三年后上个离家很远的大学,不要再见到他们。”

小花真是个清醒的女孩,她早已看清楚外祖父母、母亲和她三人之间真正的关系,以及自己在其中所处的位置。只是很可惜的是,小花在家人的否定中已经对自己没什么信心了。埃里克森认为,青春期时,个体的人格发展面临着自我同一性和角色混乱的冲突。如果在该阶段,个体能获得自我同一性,那么他(她)不仅知道自己将会过怎样的生活,还能培育出积极的内在自信;如果不能获得自我同一性,则会产生“角色混乱”及消极同一性。对照小花目前的状态,在后续的心理辅导中,要把工作重点放在改善小花家的家庭关系上,否则小花会陷入角色混乱及消极同一性的困境中。

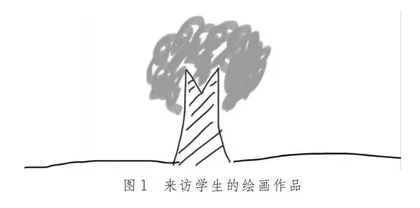

从哪里找到工作的切入口呢?我看着她稚嫩的脸上露出的愤怒神情,想到她对家庭内部错位关系的敏锐分析力,我推想小花的内在还有一定的力量,否则她不可能还有愤怒情绪,不可能在学校里还能和同学友好相处。我决定在心理辅导中引入绘画心理分析技术,请小花画一棵树[1]。(见图1)

在绘画心理分析技术中,树是个体生命成长历程和自我形象的展现,也是个体与环境关系的展示。小花画的树中,正中的位置、有力的笔触、粗壮的树干、绿色蓬勃的大树冠、预示着要为将来努力的地面线,都是小花内心仍有精神力量的明证。但树干顶端尖锐的分叉及树冠凌乱的走线,又切实反映出了不和谐的家庭关系给她带来的纠结不安的焦虑情绪和抑郁情绪。

我把从树中解读出来的信息告诉了小花。小花听完很惊喜,她说她真的是这样的,就是现在的家庭关系打乱了她的规划,让她不知道该从哪里开始。我说:“那咱们就从调整家庭关系开始,后面老师会和你的外祖父母、母亲再作进一步的沟通,你积极配合我就行了。”小花很赞同我的计划,表示愿意配合我,也会给自己鼓劲加油。

和小花的谈话结束后,我带着她画的树,走到外面的办公室,和小花妈妈聊了起来。我告诉小花妈妈,小花内在还有向上的力量,但如果放任目前家里的情况持续下去而不进行彻底改变的话,小花的未来可就不好说了。小花妈妈终于愿意改变想法了,她说回家一定要做父母的工作,不能再让他们说小花了,自己也不能再无脑站在父母那一方了。然后,我又说出了我想跟她父母当面聊聊的打算,她说她回家试试。

第二天中午,小花妈妈打电话给我,说她母亲答应以后不再说小花了,她的父亲有所松动,老人同意我去他们家。我立即和小花妈妈敲定了去她家的时间。

第三次辅导:外公——“我孙女这个情况还会好吗?”

隔了一天,我到了小花妈妈的家里。寒暄过后,我们便聊起小花的事情来。外公的态度依然不变,还说家里人已经对她够好,她就是不识抬举。我问他:“假如你不那么严厉地对待你的孙女,你担心会导致怎样严重的后果呢?”他喟然长叹,然后说道:“你不知道,我的女儿就是我的心肝,虽然她今年40岁了,但是我从来没让她吃过苦。每当我看到我外孙女啥事不干、一有空就玩手机的样子,还有不服管教的那个样子,我就担心我女儿以后管不了她,要受很多苦。”老父亲拳拳爱女之心跃然于言语之间。此时的我也无比动容,“你爱你的女儿,你女儿爱她的女儿,让她好好地去疼爱她的女儿,这才是真正爱你的女儿啊!”

我继续说道:“其实,小花是能够接受批评的,但她毕竟是个十六七岁的孩子,太多的批评会让她无力应付,自我怀疑,进而导致她无法以稳定的状态学习和生活,所以只能把自己包裹起来,拒绝和你们交流。我跟她谈过,我注意到她是一个有理想、有目标的女孩子。倘若家里再继续以前的教育方式的话,小花的未来可就让人担心了。”“那我该怎么办呢?我也老了,没有多余的精力再帮助我的女儿了。”外公说这话时,我分明看到了他眼角的泪滴。“那你就把你的女儿交给她的女儿吧,你女儿总归要担负起身为母亲的责任的,你不能和外婆一直替你女儿代劳母亲的角色。你要做的,就是和外婆一起照顾好自己的身体,安度晚年。只要咱们家每个人都回到本来的位置,小花的状态一定会好起来的。”我对他说。

外公沉思起来,接着他问了我一个很出乎我意料的问题:“老师,我孙女这个情况还会好吗?会不会好不了了?”我结合工作中积累的个案、小花画的树、中度抑郁情绪若持续下去对小花可能导致的伤害,向他作了一一阐述。外公的态度悄然发生了改变,他不时点头表达对我观点的赞同。

辅导结束后,小花妈妈送我回家。我们一路走一路攀谈。小花妈妈说:“这几天和你接触下来,我真的获益很多。我和我老公已经决定,后面我不出去打工了,他把手头的工作干完后,也回来和我一起照顾女儿。小花比较喜欢爸爸,他回来,小花肯定恢复得更快。”

第四次辅导:跟踪访谈——大家都作出了积极的改变

两个星期后,我对小花的情况做了跟踪访谈。

小花:“外公外婆没有再说过我了,他们跟以前比起来变化真的很大。我妈妈也变了,她不仅没有再跟外公外婆站一条线,还很诚恳地向我道了歉。我觉得我又活过来了,又对未来充满希望了。”

小花妈妈:“最近母女关系好了很多,家里的氛围也好多了,我心里踏实多了。我父母后来也没说过小花,他们真的改变了不少。”

班主任:“小花在校的表现依然不错,开心又快乐,学习也更专注认真了。”

这些情况说明小花家里真的发生了很大的改变,外祖父母和母亲不仅回到了各自的位置,还对小花表达了符合身份的爱。而小花也能够专注当下的学习,为实现未来的理想努力打拼了。

三、辅导反思

朱小蔓[2]以埃里克森理论为基础,指出,“高中阶段的情感教育目标是协助学生实现理想自我与现实自我的同一。”因此,在高中阶段,学校的各项工作应着力为高中生实现理想自我与现实自我的同一创设良好的条件,心理辅导工作的目标也是如此。由于家庭背景、父母认知水平等因素的不同,青春期孩子在自我同一性的构建上,所得到的来自父母方面的指导存在着巨大的差异。以小花为代表的留守儿童是我国改革开放后出现的一个特殊群体,由于父母缺少足够的时间、知识储备及经验,无法对孩子进行科学、有效的指导,会导致留守儿童们要花费更多的时间和心力去自我摸索,很难促成自我同一性的成长。

心理辅导工作应以协助留守儿童构建自我同一性为目标,借助绘画心理分析技术等工具挖掘出其内在的精神力量,进而促成其家人改变家庭教育理念,使其重新点燃对自己的信心,踏上构建自我同一性的新路程[3]。

参考文献

[1]严虎. 绘画分析与心理治疗手册[M]. 长沙:中南大学出版社,2016.

[2]朱小蔓. 情感教育论纲[M]. 南京:南京师范大学出版社,2019.

[3]韩璞,张凤,雷秀雅. 不同自我权力感知儿童的学校动力绘画特征[J]. 心理技术与应用,2018,6(9):522-527.

编辑/张国宪 终校/高 珺