高中生校园欺凌与自杀态度的关系:情绪成长信念的中介作用

作者: 刘鑫 董开莎

摘要:为探讨高中生校园欺凌对其自杀态度的影响机制,以及情绪成长信念在其中的中介作用,采用特拉华校园欺凌受害量表(DBVS-S)、自杀态度调查问卷(QSA)和情绪成长信念量表对639名高一学生进行问卷调查。结果表明:男生的校园欺凌和自杀态度显著高于女生,单亲家庭高中生的情绪成长信念显著低于正常家庭的高中生;校园欺凌与自杀态度、情绪成长信念之间呈显著负相关,情绪成长信念与自杀态度之间呈显著正相关;校园欺凌显著负向预测高中生的自杀态度,情绪成长信念在欺凌受害与自杀态度之间起部分中介效应。可通过提升高中生的情绪成长信念减少校园欺凌对自杀态度的消极影响。

关键词:高中生;校园欺凌;自杀态度;情绪成长信念

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)24-0012-05

一、引言

自杀是一种严重的社会问题,世界卫生组织在《全球青少年健康问题》报告中指出,自杀是15~19岁人群的主要死因之一[1]。有研究显示,中学生自杀意念检出率高达16.3%,在调查中,有的学生甚至表示能够理解自杀行为,不认为自杀是对生命的不尊重[2]。

“应激-易感”模型指出,个体自杀行为的产生受到外部应激事件(负性生活事件、虐待、创伤性经历等)和个体易感因素(人格、认知、情绪)共同作用[3]。校园欺凌是发生在学生之间蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱造成伤害的欺凌事件[4]。在影响青少年自杀的外部应激事件中,校园欺凌作为一种具有威胁性的负性生活事件,被广泛认为与自杀态度和行为密切相关。近年来,校园欺凌事件频发,在此背景下,探索自杀态度及行为的抑制因素对维护高中生身心健康具有重要意义。

有研究表明,在影响自杀的个体易感因素中,情绪因素具有仅次于人格的预测作用[5]。长期遭受校园欺凌的青少年易产生抑郁、焦虑等消极情绪,进而出现心理健康问题。而个体如何看待这些消极情绪,是否认为自己能摆脱这些痛苦体验,将会影响到其后继认知和行为反应。

内隐情绪信念理论认为,个体的情绪信念会影响个体对逆境或不利环境中信息的理解与判断,影响其后续的情绪状态和行为反应,进而影响整体心理健康水平[6]。内隐情绪信念分为情绪实体观和情绪成长观,持有情绪成长观的个体认为情绪是可变的、可控的,相信自己有能力控制情绪[7]。这类个体在面临校园欺凌等威胁性事件时,思维灵活,能够采取有效的情绪调节策略,因而具有更高的心理健康水平,社会适应也更好[8]。此外,国外研究表明,持有情绪成长信念的学生攻击性行为发生频率更低,即便在遭受虐待时也保持更理性和克制的行为[9-10]。鉴于自杀行为是一种指向于内的攻击行为,可推测情绪成长信念可以抑制校园欺凌对高中生自杀态度的消极影响。

基于上述分析,本研究引入情绪成长信念这一中介变量,探讨校园欺凌对高中生自杀态度的影响,为高中生自杀干预提供理论支持。

二、研究方法

(一)研究对象

采用整群抽样法,选取陕西省汉中市某校高一学生作为调查对象,以班级为单位发放650份问卷,获得有效问卷639份,有效率为98.31%。其中,男生331人(51.7%),女生308人(48.2%);独生子女319人(49.9%),非独生子女320人(50.1%);单亲家庭学生48人(7.5%),非单亲家庭学生591人(92.5%)。

(二)研究工具

1. 特拉华欺凌受害量表(DBVS-S)2016年中文修订版

采用谢家树、魏宇民和Geovge Bear[11]修订的特拉华欺凌受害量表。该量表分为身体欺凌、关系欺凌、言语欺凌和网络欺凌四个维度,共有17个条目,其中第 13 条“我在这所学校被欺凌了”为筛查条目,不进行数据分析。采用6点计分,该量表各条目得分计四个时段在该条目下的均分,总分计四个时段总分的均值,得分越高说明过往被欺凌情况越严重。本研究中,总量表的Cronbach's α系数为0.930,各个维度的Cronbach's α系数介于0.816~0.959之间。

2.自杀态度调查问卷(QSA)

采用肖水源、杨洪和董群惠等[12]编制的自杀态度调查问卷。该量表包含对自杀行为性质的认识、对自杀者的态度、对自杀者家属的态度和对安乐死的态度共四个维度,采用5点计分。本研究中选取对自杀行为性质的认识这一维度进行问卷调查和数据分析,得分越低,表明调查对象对自杀越持肯定态度。以2.5和3.5分为两个分界值,将对自杀的态度划分为3个部分,≤2.5分被认为对自杀持肯定、认可、理解和宽容的态度;2.5~3.5分为矛盾或中立态度;≥3.5分被认为对自杀持反对、否定、排斥和歧视态度。本研究中,总量表的Cronbach's α 系数为0.810。

3.情绪成长信念量表

采用由 Castella 等人[13]修订的情绪成长信念量表。该量表共有四个项目,采用 6 点计分,该问卷采用“自我形式”,反映的是自己在多大程度上能够改变或控制自己的情绪,用于测量个人的信念。得分越高,成长力量越强。本研究中,总量表的Cronbach's α系数为0.795。

(三)统计处理

问卷回收之后,对原始资料进行检查、核对与筛选,利用SPSS 25.0和PROCESS 插件对数据进行处理分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

本研究采用了自我报告法,为保障数据及其结果的真实性和可靠性,运用Harman单因素法对收集到的数据进行检验。结果表明,共有5个特征值大于 1 的主成分,首个主成分的解释率为31.337%(<40%),说明本研究不存在严重的共同方法偏差[14]。

(二)校园欺凌、情绪成长信念及自杀态度的人口学差异分析

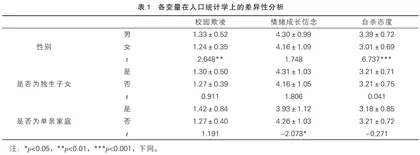

为考察高中生校园受欺凌、情绪成长信念以及自杀态度在人口学变量上的差异,对数据进行独立样本t检验以及单因素方差分析。分析结果表明:在性别维度上,校园欺凌(t=2.648,p<0.01)和自杀态度(t=6.737,p<0.001)存在显著性差异,男生得分高于女生;在是否独生子女的维度上,三者皆不存在显著性差异;单亲家庭高中生情绪成长信念显著低于正常家庭高中生(t=-2.073,p<0.05),见表1。

(三)校园欺凌、情绪成长信念以及自杀态度之间的描述性统计及相关

各变量的平均数、标准差和相关系数如表2所示。相关分析结果表明,欺凌受害总量表及四个维度与自杀态度之间呈显著负相关(r=-0.183~-0.112,p<0.01);欺凌受害总量表及四个维度与情绪成长信念之间呈显著负相关(r=-0.241~-0.131,p<0.01);情绪成长信念与自杀态度之间呈显著正相关(r=0.278,p<0.01)。

(四)校园欺凌与自杀态度:中介效应检验

为检验情绪成长信念在校园欺凌对自杀态度的影响中的中介作用,以校园欺凌为自变量,自杀态度为因变量,情绪成长信念为中介变量,建立简单中介模型[15]。基于SPSS插件程序PROCESS中的模型4,使用Bootstrap 法来检验该模型的中介效应。结果表明,情绪成长信念的中介效应显著,中介效应值为-0.284。直接效应的效应值为-0.186,Bootstrap 95%置信区间为[-0.311,-0.061],不包括0;间接效应的效应值为-0.098,Bootstrap 95%置信区间为[-0.163,-0.055],不包括0,说明情绪成长信念在校园欺凌和自杀态度之间起部分中介作用,中介效应占比为34.63%(见表3、图1)。

四、讨论分析

本研究以高中生为研究对象,探讨校园欺凌对自杀态度的影响及内在作用机制。结果发现,校园欺凌不仅能够直接预测自杀态度,还可以通过情绪成长信念间接影响自杀态度。

(一)高中生校园欺凌、情绪成长信念和自杀态度的人口学差异分析

人口学差异分析表明,高中生校园欺凌和自杀态度存在性别差异,男生的得分显著高于女生,这与以往研究结果一致[16-18],提示男生面临的校园欺凌和自杀风险较高,在教育过程中应根据性别差异做好有针对性的预防和指导工作。此外,不同家庭性质的高中生的情绪成长信念存在显著差异,单亲家庭学生的情绪成长信念低于双亲家庭学生。可能是因为稳定的家庭环境有助于学生保持良好情绪,而单亲家庭缺乏完整的家庭支持和家庭关怀,易忽略对学生的情绪情感教育,从而导致学生在情感调适方面遇到困难。这提示单亲家庭孩子的情绪信念教育较为缺乏,学校可以通过校园活动、心理健康教育课程进行有针对性的干预。

(二)高中生校园欺凌、情绪成长信念与自杀态度的关系分析

研究发现,高中生的校园欺凌与自杀态度之间存在显著负相关,这与以往研究一致,即校园欺凌会使个体产生更多的负面情绪和消极行为,包括抑郁、焦虑、自卑等,从而改变个体对自杀的态度,增加了自杀意念[19-20]。校园欺凌与情绪成长信念之间呈现显著负相关,校园欺凌是影响个体情绪成长信念的消极因素。作为一种攻击行为,校园欺凌具有一定的隐蔽性,很多学生在遭受校园欺凌后,并不一定会求助,反而会选择独自承受,期望能自行消化压力、恐惧、焦虑等情绪,更有学生会在痛苦中认为遭受欺凌都是因为自己的错。因此,欺凌受害会削弱学生对自己情绪成长的信心,加剧其负面情绪体验和心理压力。

情绪成长信念与自杀态度呈现显著正相关,即情绪成长信念越高的中学生对自杀更持消极否定的态度,说明情绪成长信念对个体的身心健康具有一定的保护性,这和已有的研究结果是一致的。过去的研究指出,情绪成长信念的不足与自杀态度的增加之间存在一定关联,个体对自己情绪能力的不信任和负面情绪经验可能会增加其自杀倾向[21-22]。因此,加强学生的情绪成长信念,培养积极的情绪应对能力,有助于降低其自杀风险。

(三)情绪成长信念的中介作用分析

中介效应分析显示,校园欺凌不仅能够直接影响高中生的自杀态度,还能够通过情绪成长信念对自杀态度产生影响,直接效应值为65.37%,中介效应值为34.63%,说明虽然校园欺凌对高中生自杀态度具有显著负向影响,但情绪成长信念能够有效缓冲校园欺凌对个体生命态度的不利影响。

遭受校园欺凌的学生容易产生习得性无助,不知道如何摆脱当前糟糕的处境,很可能考虑采用“解决不了环境,那就解决自己”的偏激方法处理问题[23],这增加了自杀的风险。“应激-易感”模型认为自杀是应激因素与个体易感因素间相互影响的结果。面对外部的应激事件,个体的易感因素容易被激活,从而出现心理问题。一项针对大学生自杀风险的潜在类别特征分析说明,自杀高风险组个体具有比较高的情绪精神症状[24],这类个体对消极情绪的体验更深刻,更容易丧失控制感和安全感。而情绪成长信念比较高的个体会运用积极思维对校园欺凌进行评价,采用有效的情绪调节策略,寻求更多的社会支持,相信自己有能力应对这种挑战性事件,从而维护心理健康。因此,培养学生的情绪成长信念,有助于缓解校园欺凌带来的消极影响,提升对生命的尊重态度。

五、教育启示

本研究发现,校园欺凌对高中生的自杀态度具有消极影响,是影响生命态度的危险因素,因此,社会和学校要建立健全的校园欺凌预防机制,加强对教师和相关人员的培训,使其能够及时发现和有效应对欺凌事件,从根本上减少校园欺凌事件。此外,结果显示,男生的校园欺凌和自杀态度得分均显著高于女生,因此,要根据性别差异进行有针对性的预防和疏导。

中介模型分析显示,情绪成长信念能够有效缓冲校园欺凌带来的心理威胁,保护高中生维持对生命的积极态度。作为一种内隐情绪,情绪成长信念具有可塑性和成长性,是可以习得的。学校可以通过活动和心理健康教育课程,引导学生对情绪有更深刻的认识,形成对情绪控制的积极信念,提高情绪成长信念水平,进而促进学生的心理健康发展。