核心素养导向的发展性学习心理辅导课程实践

作者: 朱雅勤

摘要:“学会学习”是学生“自主发展”领域的核心素养之一,对心理健康教育课程中的发展性学习心理辅导具有重要的指导意义。在分析初中学生常见学习心理问题的基础上,探究在核心素养导向下开展初中学生发展性心理辅导的有效路径。该项课程实践以培养学生自主学习能力为核心目标,通过基于“乐学善学”的活动内容设计和基于“勤于反思”的过程方法设计,促进学生核心素养的发展,取得了良好效果。

关键词:学会学习;发展性学习心理辅导;初中生

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)24-0027-05

学习是中学生生活中的主要活动之一。学习的状态和效率不仅影响学生的学业成绩、生涯发展,也影响学生的人际关系、自我悦纳和身心健康。学会学习,是当代中学生必修的重要课题。

一、学习心理辅导与“学会学习”核心素养的关系

(一)“学会学习”核心素养的内涵

《中国学生发展核心素养》把“学会学习”作为六大核心素养之一纳入学生的“自主发展”领域。自主发展重在强调有效管理自己的学习和生活,认识和发现自我价值,发掘自身潜力,有效应对复杂多变的环境,成就出彩人生,发展成为有明确人生方向、有生活品质的人。而“学会学习”主要是学生在学习意识形成、学习方式方法选择、学习进程评估调控等方面的综合表现,具体包括乐学善学、勤于反思、信息意识三个基本要点。

(二)发展性学习心理辅导的界定

学习心理辅导是指教师运用教育心理学和学习心理学的有关知识,对学生在学习过程中发生的各种问题,包括认知、动机、情绪、行为等方面问题进行辅导,以提高学习效能的活动。学习心理辅导可以分为发展性学习辅导和矫治性心理辅导,其中发展性学习辅导面向全体学生,以班级辅导或小团体辅导为主要方式,对学生的学习动机、学习态度、学习技能、学习方法、学习习惯等方面进行辅导和训练,以促进学生良好学习的学习品质形成和发展。

(三)发展性学习心理辅导课程的现状

教育部《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》指出,心理健康教育要坚持发展性原则,要立足教育和发展,培养学生的积极心理品质,挖掘心理潜能。开设心理健康教育课是落实心理健康教育的重要途径。初中年级学习心理辅导的具体内容为:适应中学阶段的学习环境和学习要求,培养正确的学习观念,发展学习能力,改善学习方法,提高学习效率。不过,由于当前心理健康教育课程缺乏课程标准和统一的教材,学习心理辅导的内涵、目标和实施路径等,都需要教师在实践中进一步探索并总结。

二、当前初中学生学习问题的主要表现与分析

根据学校多年心理健康教育实践经验,我们发现初中生的很多心理问题都与学习有关。学习问题可能会引发亲子冲突、师生对立、朋辈压力等人际关系问题,让学生产生焦虑、抑郁等情绪问题,进而影响到学生对自己的接纳和认可,严重时甚至导致心理危机。初中学生常见的学习心理问题包括以下方面。

(一)缺乏学习动机

学习动机指激发和维持学生进行学习活动的内在过程和内部心理状态。其中,外在学习动机是指学生在外界的要求与作用下产生的学习动机,比如学生为了得到奖励,或者为了避免受到惩罚而学习;而内部学习动机是指由个体内在需要引起的学习动机,比如学生为了实现自己的目标或者因对学习产生了浓厚的兴趣,因而积极主动地学习。当前学生存在的普遍问题是学习主要受外部动机驱使,而内部动机不足。

(二)学习自我效能感较低

自我效能感是指学生对于自己进行某一项任务的实施能力的推测或者判断,即对自己行为能力的主观判断。部分学生由于在小学阶段的成绩不理想,对自己失去信心,产生习得性无助,认为自己无论怎么努力都不会有用。

(三)学习成果归因不合理

“为什么我明明已经很努力,却总是考不好?”“为什么我总是失败,我是不是太笨了?”对学习结果的归因,会影响学生的后续行为。如果将学习上的成功归因于内部、稳定、可控的因素,学生将更容易产生自豪感,并对未来更有信心;而如果将对学习的成功归因于外部、不稳定、不可控的因素,学生将容易缺乏安全感,从而削弱后续努力程度、对自我能力产生怀疑,更容易放弃。

(四)自我监控能力不佳

如今学生生活在信息时代,其学习状态特别容易受到网络游戏、短视频的干扰。学生在认知上知道自己需要合理安排作息、做好时间管理,也知道应该按时完成作业、在考试前做好复习工作,但在实际生活中,他们往往无法完全执行自己的学习计划。如何不好高骛远,做好科学、合理的学习计划;如何提高自制力,落实执行计划,需要学生提升自我监控能力。

(五)学习方法欠缺或学习习惯不佳

良好的学习方法和学习习惯能够帮助学生提高学习效率,帮助学生更好地完成学习任务。学业成绩良好的学生往往找到了适合自己的学习方法,或养成了良好的学习习惯。而很多学习表现不佳的学生可能在方法层面存在不足,缺少如记笔记、科学记忆、知识整理等学习方法;或者这些学生的学习习惯不佳,如缺乏良好的听课习惯、解题习惯、预习和复习习惯等。

(六)学业焦虑指数过高

学业焦虑是初中学生常见的情绪问题,表征为对学业表现尤其是考试成绩过度在意而引发担忧和紧张情绪。适度的焦虑有助于提高学习效率,但过度焦虑、长期焦虑容易导致学生注意力涣散、思维清晰度降低,从而使学习效率降低,甚至影响睡眠或饮食,干扰人际关系,损害身心健康。

以上学习心理问题通常并非独立存在,而是互相依存、彼此影响、循环发展的。要解决学生的学习心理问题,需要树立系统和发展的观念,关注学生的常见困扰并逐一突破,才能综合提升学生的学习心理素养。

三、在初中心理课程中实施发展性学习心理辅导的实践

(一)以自主学习能力培养为核心设定辅导目标

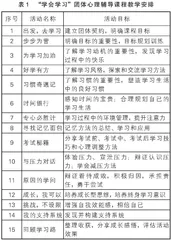

针对核心素养“学会学习”中乐学善学、勤于反思两个核心要点,确定以学生自主学习能力培养为核心的发展性学习心理辅导课程目标。结合学生学习中的主要问题及自主学习的相关理论,确定“学会学习”团体心理辅导课程方案(见表1)。在活动内容的安排方面,除了考虑团体心理辅导的各个工作阶段外,还结合了学生在校生活实例,如:在开学初进行目标制定、自我监控,在期中考试前安排支持性学习策略(考试策略、压力管理),在期中考试后进行努力管理(成长型思维、归因训练)等。

(二)指向“乐学善学”的活动内容和重难点突破

在“学会学习”系列团体心理辅导课程的活动内容选择中,主要聚焦“乐学善学”这一核心要点,即能正确认识和理解学习的价值,具有积极的学习态度和浓厚的学习兴趣;能养成良好的学习习惯,掌握适合自身的学习方法;能自主学习,具有终身学习的意识和能力等。

1.帮助学生认识和理解学习的价值,建立积极的学习态度

针对学生学习动机不足的现状设计“为学习加‘油’”一课,探讨和澄清学习的价值和意义,进而丰富和激发学生的学习动机,使学生更有目标感,主动学习。这节课以“油”和“车”来隐喻学习动机和学习过程,通过冥想,带领学生回顾真实的个人成长情境,并借用学生在课外兴趣班的学习经历来引导学生思考并讨论“不同的人在兴趣班的学习结果和学习理由之间的关系”(见表2),借学生的讨论总结不同学习动机的差异,如:外部动机可以提供更快和有力的动力,但内部动机更持久。同时进一步强化学生在学校历程中的积极体验:“有人能在兴趣学习的道路上坚持得比较久,你能够理解这种坚持吗?”“在哪些时候你能够感受到学习的快乐?”等。同时,教师板书学生分享的关键词如“满足、兴奋、自豪、骄傲、欣慰、价值感、成就感”等,引导学生发掘学习活动中的积极情绪体验,激发学生进一步学习的内部动机。

为帮助学生应对学业挫折、建立更加积极的学习态度,针对学生普遍存在的考后消极归因的问题,在期中考试后设计“原因的学问”一课,引导学生在学习全面归因、觉察自己的归因习惯的基础上,优先进行可控归因,并学习在成功和失败时进行分化归因,即在成功时侧重稳定归因、失败时适度进行外部可变归因。本节课在引导学生交流考后心情或感受的基础上,利用归因图谱引导学生分析自己的归因特点,让学生明白一次考试的成功或者失败有多方面的原因,客观、全面地分析多种原因,可以帮助自己从多角度理解成败并提出对策,减轻单一原因分析带来的过度压力。通过对案例分析帮助学生了解归因可以影响后续行为。其中,积极的归因包括:客观、全面地寻找原因;尽量先找可以改变的因素,如努力程度,情绪状态等;积极寻求外界支持;成功时肯定自己的能力,失败时允许自己适度找“借口”,即适度寻找外部可变的因素,帮助减轻挫败对于自尊的伤害等。

2.帮助学生探索适合自己的学习方法,形成良好的学习习惯

为丰富学生的学习方法策略,设计“学习有方”一课,帮助学生总结自己的学习经验并互相交流。在引导学生觉察不同学习风格的基础上,制作自己的“学习宝典”并进行分享,通过对艾宾浩斯遗忘曲线、思维导图等心理学知识、学习方法的介绍,补充、扩充学生的学习策略储备。此外,通过“考试秘籍”一课,聚焦复习、考试相关的学习方法、应试技巧和心理调节方法的学习、应用,并通过课后行动作业促进学生积极应用习得的新方法、新策略。

为帮助学生意识到习惯的重要性、形成良好的学习习惯,设计“与习惯有约”一课,引导学生审视自己的行为习惯,觉察习惯对当下学习生活和未来人生的影响,进而唤起学生调整自身习惯的意识,推动形成学习和生活中的良好习惯。本节课在广泛调查学生学习生活习惯的基础上制作“习惯卡牌”,并利用盲抽卡牌、猜拳交换卡牌等游戏互动,充分调动学生的兴趣,在卡牌交换间让学生感受不同习惯给学习生活带来的不同影响。并在游戏后引导学生思考习惯的形成过程,通过“魔法商店”“习惯契约”活动帮助学生养成良好的学习习惯,推动学生将课堂知识应用和迁移到现实生活中。

3.促进学生自主学习,培养学生终身学习的意识和能力

为促进学生自主学习,针对学生自我监控能力、计划执行情况较差的问题,设计“时间银行”一课。在帮助学生审视自己现有时间管理方式的基础上,明确时间管理的意义,学习时间管理的方法。本节课用“时间即财富”的隐喻创设故事情境,设计“时间银行”“时间失窃案”“时间防盗攻略”“时间理财指南”等环节,提升整节课的统一感。以案例形式呈现学生生活中常见的时间管理问题,降低学生的防御,推动学生的讨论和思考,进而审视自身的时间管理状态。此外,通过“杯子实验”促进学生思考可行的时间管理方法,通过小组头脑风暴推动解决生活中具体的时间管理问题。最后,引导学生明白时间管理的意义是“管理时间,才能有更多的时间做自己想做的事情。把时间花在哪里,就会在哪里收获成果”,借此进一步激发学生做好学习规划的意识。

为培养学生终身学习的意识,培养学生的成长型思维,设计“成长,我可以”一课,引导学生感受不同的思维方式对自己情绪和行为的影响,树立终身学习的生涯榜样,能够使用成长型思维进行积极解读、自我激励。本节课通过对“举手游戏”和“手指曼波”两个挑战任务之间的选择进行热身,引导学生思考自己选择挑战任务背后的思维方式,并通过“是否喜欢挑战新事物”“遇到困难是否容易放弃”“看到别人成功是否会感到受威胁”等提问,让学生对自己的思维方式进行自我评估,引出固定式思维和成长型思维的差异。通过讨论学生所崇拜偶像的生活经历,引导学生发现成长型思维在个人成长、成才过程中的重要性,并引导学生应用自我激励语言对固定型思维进行改变,让学生“相信变化,拥抱成长”,做一个终身学习、终身成长的人。

(三)指向“勤于反思”的活动过程和教学方法

“勤于反思”这一核心要点的重点是形成对自己的学习状态进行审视的意识和习惯,善于总结经验;能够根据不同的情境和自身实际情况,选择或者调整学习策略和方法。“勤于反思”能力不是一次或者几次有针对性的活动设计就能达成的,需要创设情境、巧设提问、提供媒介,并贯穿于教学的全过程。