构建“一体三维四柱”危机干预网络,助力休学学生健康成长

作者: 崔丹

摘要:近年来,因心理健康问题选择休学或面临休学的学生人数逐年上升,相较于校内相对完善的危机干预系统,休学在家的学生往往缺乏相应的支持性资源,导致休学学生的危机事件频发。通过分析休学学生的需求和所面临的困境,结合心理工作实践和教育现状,构建“一体三维四柱”危机干预网络,运用该网络整合学校、家长和社会的资源,为休学学生提供全方位的危机预防、识别、干预和善后支持,助力休学学生身心健康发展。

关键词:危机干预网络;休学学生;家校社医

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)26-0067-05

一、引言

目前,青少年心理健康问题日益突出,越来越多的青少年因心理压力、焦虑、抑郁等原因选择休学或面临休学,这给青少年的健康成长带来了巨大的挑战。学生心理健康问题的诱因大多来自日常生活,这可能与青春期心理逐渐发展成熟,伴随生理上的变化,以及需要承担变化与发展所带来的巨大压力有关[1-2]。有研究表明,因心理健康问题而休学或退学的学生人数逐年上升。2003年以浙江省杭州市中学生为样本的研究数据显示,精神疾病在中学生的休学原因中位列第三,占休学总人数的11.5%[3];2013年的研究数据显示,因精神疾病休学的人数占到因病休学人数的37.9%,占因病退学总人数的64.4%[4]。与此同时,在休学期间,学生面对学业中断、社交孤立、心理困扰等多重困境,这些都可能加重学生的焦虑、抑郁等消极情绪,影响学生正常的学习和生活,造成恶性循环,进而导致学生出现社会功能受损、无法回归正常生活,难以实现健康成长等情况。

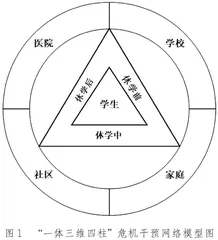

近期,学生因心理问题导致的休学情况引起了社会各界的高度重视,例如2023年4月教育部等十七部门印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》中提到,及早发现学生严重心理问题,网上网下监测预警学生自伤或伤人等危险行为,健全心理健康问题学生的复学机制。为了切实推行素质教育,落实文件精神及行动计划,更好地支持休学学生,应当根据中小学学生的心理健康的发展规律,探索因心理疾病休学或长期请假学生的心理支持工作机制,提高对该类学生的校园管理及关心关爱质量,构建有效的危机干预网络,关注学生的全面需求。广东省广州市天河区针对休学学生的“一体三维四柱”危机干预网络模型(见图1),正是在这一背景下应运而生。

“一体”指以学生为中心,关注学生的全面健康成长;“三维”指对学生的关注覆盖休学前、休学中及休学后全过程;“四柱”则指学校、家庭、社区及医院共同参与。通过搭建该网络,为因心理健康问题休学的学生提供更加全面和有效的支持。本文将详细讨论在学生休学前、中、后三个阶段,学校、家庭、社区和医院四方应当如何做到以学生为中心,做好休学学生的心理健康工作。

二、休学前:未雨绸缪

休学前,重视预防工作,通过心理健康教育和个体心理辅导增强学生和家长的危机意识,教会并帮助学生利用多种方式进行自我心理调适。

(一)学校:积极预防,筑牢防线

实践证明,积极的校园文化氛围对学生的心理健康成长至关重要。通过举办各类校园活动和社会实践,学校不仅丰富了学生的课余生活,还增强了他们的情绪调控、压力应对等能力。此外,建立完善的心理测评与筛查机制,及时发现并关注有潜在心理问题的学生,对于维护学生心理健康也起到了关键作用。

在日常教学中,学校将心理健康教育融入课堂,根据不同年龄阶段的学生特点开发相应的课程体系。这包括面向全体学生的预防课程,以及针对不同时间节点的专项课程。例如,在开学初期,学校开展适应主题的心理健康教育活动,帮助学生快速融入校园生活;在期末阶段,则提供情绪调节和压力应对的课程或讲座,以缓解学生的考试压力。

(二)家庭:精心养育,提前准备

家人是学生支持系统的重要组成部分,家庭互动模式与学生的心理健康水平密切相关,家庭成员之间不良的互动氛围和亲密水平的不足都可能导致学生的心理健康水平下降或出现明显的心理问题,进而影响其生活和学习,阻碍学生的健康成长[5]。

学校应加强家校社沟通,实现家长课程线上线下一体化,全方位支持家长养育。通过 “每月家长心理课堂”“正面教育家长课堂”等线上平台开展 “心理健康教育活动月”活动,举办“中小幼心理节”等线下活动,多路径宣传心理健康教育知识。对家长开展常规培训,指导家长观察孩子在情绪、睡眠、学习、兴趣、饮食、身体等方面的状态,以便及时发现异常,进行必要的干预。消除家长对心理疾病的认识误区,提升家庭教育水平,提供高质量亲子陪伴,发挥家庭支持系统的作用。

(三)社区:广泛宣传,正确引导

社区提供支持服务,及早发现并帮助学生解决心理问题。一方面,社区通过对学生家庭背景、生活情况的深入了解,及早发现学生的潜在问题,防止情况恶化。另一方面,社区运用好社会资源,建立疑难案例督导专家资源库,通过每月开展一次专家疑难个案督导活动,提高社区工作人员识别和处理学生心理危机的能力,实现心理健康工作专业化,并帮助学校与医疗机构协调,保障学生心理问题就医诊疗的“绿色通道”,引导学生和家长主动求助。

同时,学校借助社区居委会力量推进家庭教育,明确强调家长职责,引导、告知家长应遵循的教育规律与应遵守的法律法规,推进科普宣传。社区应从家长、教师和社会各界入手推进科普宣传,提高社会各界对青少年心理健康的认知和重视程度。只有当全社会都意识到心理健康的重要性,并积极营造“人人关注心理,人人注重健康”的良好氛围,才能真正实现科普宣传的效果。

(四)医教结合:全面预防,科学干预

为响应教育部发布的《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》,各区各学校致力于实现100%配备专职心理教师。在实际工作中,依据《中华人民共和国精神卫生法》的相关法律规定,心理咨询人员不得从事心理治疗或者精神障碍的诊断、治疗,如果心理咨询人员发现接受咨询的人员可能患有精神障碍,应当建议其到符合本法规定的医疗机构就诊。因此,学校在初步识别学生可能患有严重精神障碍后,应及时将学生转介至专业医院进行诊断和治疗。换言之,通过医教结合可以对患有严重精神障碍的学生进行及时识别和诊断,并为学生提供专业的心理治疗,帮助学生尽快康复。

三、休学中:科学应对

休学中,提供必要的心理支持和危机干预,帮助学生应对困扰、缓解焦虑。

(一)学校:建立危机应对机制,心理辅导及时跟进

学校成立休学学生干预小组,成员主要包括校长、副校长、德育主任、班主任、心理教师,成员间相互合作,各司其职。对于起始年级休学学生,由德育副校长组织班主任和心理教师对接学生在前一学段学校的休学数据,若继续休学,则将学生纳入三级预警名单;对于所有休学学生,由德育主任组织心理教师及时对学生进行评估,会同班主任制定个案服务计划、定期家访和辅导工作计划,做好家校沟通,落实两周一次的随访跟进,必要时召开家校联席会议;由德育主任组织班主任和心理教师定期向家长推送支持性资源,联系社区居委会,为学生及家长做好支持和随访服务。班主任协助德育主任、心理教师一起制定休学学生个案服务计划;进行两周一次随访(每月至少一次视频或实地家访),了解学生治疗、服药、康复和社区帮扶情况等,并做好记录;在心理普查平台上填报随访情况,如遇特殊情况可及时与德育主任和心理教师沟通,特别留意亲子关系紧张或行为冲动的学生。心理教师协助德育主任制定学生个案服务计划并及时跟进;将休学学生录入心理测评系统启明心理云平台三级预警名单;定期与班主任沟通学生情况,入档班主任随访信息;不定期为学生提供心理辅导或电话咨询服务,用好主动求助的心理支持书签及海报;不定期为学生家长提供支持性资源,为班主任、科任教师及家长提供适时解答与指导;及时对跟踪到的学生情况进行归档,并定期向学校汇报学生情况。

(二)家庭:给予情感支持,共同面对挑战

休学期间,学生大部分时间都处于家庭当中,因此家长的教育理念和家庭关系对学生的心理健康影响巨大。天河区里邀请专业老师为家长提供“15年制亲子高质量陪伴与家庭教育课程”,该课程根据不同学段孩子的身心发展特点设置,帮助家长理解孩子,鼓励孩子,形成良好的家校共育,达成连贯、一致的教育理念,避免教育分歧对孩子造成的不良影响。

例如,针对小学生家长,课程介绍了小学阶段的人格发展目标是习得规则。规则既有约束又有保护,当孩子面对太多不一致的规则时,会产生混乱感,容易导致攻击和侵犯行为,产生心理问题,因此建议家长制定一定的规则,并不带敌意地坚持。针对青春期学生家长,课程解答了父母和孩子关系由“熟悉”变“陌生”的原因,青春期的重要任务就是从依赖走向分离和独立。家长要增加对孩子的理解,减少误会和冲突,并建议在孩子成长的过程中,家长对孩子熟悉的部分要给予持续、稳定的关爱,而面对孩子在成长中变得陌生的部分,父母要学会给予孩子适度且尊重的空间。针对高中生家长,在“终生发展”的议题下,讨论高中生面临的发展任务,让家长意识到成长不只有学习和分数,活力、能力、毅力等品质同样重要,才能帮助一个孩子将自己的“理想”转变为“现实”。

(三)社区:提供心理援助,及时服务

在物质方面,学校联合民政局,由民政局派驻社工,促进学生和家长形成健康的亲子关系,关心学生的同时关心关爱家长。对于存在经济困难的特殊家庭,社区可以帮助家庭申请物质上的帮助和支持。

在心理方面,除了学校教职工外,社区的危机干预专家也可以加入危机干预小组,提供心理咨询,并为学生的就医、转介、复诊、随访联络等工作提供支持资源,提供个体化、专业化、持续性的服务。通过家校社的合作,打通快速转介就医“绿色通道”,有效地应对学生的心理危机,减少休学学生心理问题的产生。

在社会服务方面,社工帮助学生恢复社会功能,鼓励学生走出家门,参与社会活动,促进心理健康恢复。社区通过派驻社工,带领孩子在休学期间参与社区活动,增进人际交往等,从而帮助其恢复社会功能,为学生复学做准备。例如组织休学学生开展新年花市活动,让学生在卖花的过程中学会与人交往,敞开心扉;或组织休学学生到动物园、科技馆等场所进行观光,参与环保活动等。这些活动有利于学生在休学期间充实生活,逐步恢复社会功能。

(四)医校协同:提供专业服务,精准干预

在中小学的工作中时,常会发现一些家长和孩子在心理健康问题方面有较强的病耻感,担心精神疾病会影响孩子的学业与发展[6]。由于不了解精神疾病的知识,家长往往不愿意接受专业的诊断和建议,只关心孩子能否上学。部分确诊精神疾病的学生家长顾忌药物的副作用,擅自减少服药剂量或自行停药,导致学生病情反复甚至加重,不利于病情康复。因此天河区本着公益免费、自愿原则和对孩子负责的态度,邀请医学专家入校,为家庭提供教育建议和医学指导。医学专家为孩子制定个性化心理干预方案,为孩子及家长提供医学建议,家长可以根据专家的建议决定是否进行下一步的跟进措施。

四、休学后:稳步恢复

(一)学校:推动复学,密切关注

广东省教育厅在2014年颁布实施的《广东省教育厅关于中小学生学籍管理的实施细则(试行)》中规定,校方是审核学生复学资质的执行主体。因心理健康问题休学的学生在提供专科医院出具的学生病情治愈或稳定,可以返校开展学习活动等内容的疾病诊断证明后,校方需要对学生的心理状态及家庭支持情况进行评估,判断学生是否适合回归学校,而不是仅凭一两位领导的主观意志做决定。

从医学角度来看,对于精神障碍,医院通常只能提供“没有明显的精神病迹象”“没有明显的心理问题”“在随访中未出现明显焦虑、抑郁或不适情况”“心理测试结果正常”等结论,这些诊断结果并不能确定学生返校后是否会再次发作[7]。除此之外,因心理与精神障碍休学后复学的学生在重新回到学校后,往往面临比其他学生更多的适应问题,处理不当则可能成为心理疾病复发的诱因。因此,学校主要从人际交往和学习两方面入手,帮助休学学生融入学校生活。在人际交往方面,教师努力构建和谐的班级氛围,抓好班级文化建设,提高班级整体的凝聚力与学生的归属感;在学习方面,教师适当降低对休学学生的要求,以培养学生的学习兴趣为主,多鼓励休学学生,引导学生适应学习生活,激发学生的成就感。另外,班主任应开展一次电话或实地家访,复学前及时掌握学生的家庭情况和学生在家的情绪和行为状态。复学后发挥班主任和全体科任教师的作用,面向学生提供陪伴式的关心关怀和成长支持,适时适当地开展理想、心理、学习、生活、生涯规划等方面指导。