“立身立心”心理健康教育课程实践化探索

作者: 孙昊

摘要:提升全民健康素养,加强学生健康教育是教育强国建设的重大战略任务。江苏省苏州市立达中学校通过积极开展“立身立心”课程探索,以学生身心健康和全面发展为核心理念,形成“三全育人”的工作格局。全方位构建适合学生发展的课程,形成高质量的“立身立心”学校心理健康教育工作体系。

关键词:立身立心;心理课程;实践探索

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)31-0067-04

2023年,教育部等十七部门联合印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》的通知[1],各级学校和相关部门更加深刻地意识到了心理健康教育的必要性和紧迫性。提升全民健康素养,加大学校健康教育力度,加强学生健康教育是国家战略的重要部分。

江苏省苏州市立达中学校通过积极开展“立身立心”课程探索,以学生身心健康全面发展为核心理念,意在形成“三全育人”的工作格局。通过课程组织建构、系列课程开发、场域建设、活动开展、家长社群组建、评价制度改革等具体方法,全方位构建适合学生发展的课程体系,培养学生健康的生活方式、积极的心态、良好的人际关系和社会责任感。

一、课程主题内涵

“立身立心”心理健康教育课程,以课程为抓手,以“立达”品牌构建为本,追求师生身心健康发展,层次分明、重点突出地开展心理健康教育。“立身”指立足自身,照看好自己的身体。“立身”之于教师,突出其立身示范,以成长为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的四有好教师为目标,履行立德树人职责。“立身”之于学生,引导学生珍爱生命、积极成长。

“立心”指从内心出发,调节好自己的情绪。“立心”之于教师,注重提升其心理学素养,鼓励教师借鉴系统理论、社会心理学、学习心理学、多元智能等理论,作为课程设计及教育活动的理论依据,研究学生正面、积极的心理品质,以及促进其产生积极状态的各种心理因素。“立心”之于学生,引导其培养积极的心理品质和健全人格。

“立身立心”心理健康教育课程是一个旨在促进学生全面发展和人格完善的系统性课程。它强调在个体的成长过程中,不仅要注重知识和技能的学习,更要注重道德、情感、社交、身体等多个方面的发展。将课程内容、教学方法、评价方式等看作一个相互关联、相互作用的生态系统,强调课程的整体性、系统性和动态性,最终培养学生的综合素质和健全人格,为他们的未来发展奠定坚实基础。

二、课程价值

“ 立身立心”心理健康教育课程注重提升教师健康素养,促进教师的心理成长。培养拥有“理想信念、道德情操、仁爱之心、扎实学识”的立达教师,推进教师形成全员育人的意识,培养教师课程育人的能力,提升教师教育教学的综合素养,面对学生心理发展中的具体问题进行有效的预防和矫治。

“立身立心”心理健康教育课程重点培养“基础扎实、视野开阔、健康向上、后续力强”“立身立心”的好少年。突出学生六项积极品质素养提升其正向思考能力,使其具有成长型思维;调控情绪能力,使其拥有积极情绪;乐于合作精神,使其拥有和谐人际关系;善于学习品质,使其具有自主学习能力;勇对困难信心,使其具有耐挫能力;珍爱生命意识,使其拥有人生梦想[2]。

“立身立心”心理健康教育课程旨在通过大数据的积累与可视化图形分析构建评价体系,建立全面、客观、科学、规范、统一的学生综合素质评价量化标准。以科学的评价和育人理念,促进师生成长,以发展的实绩,成就学校发展。

三、课程实施

(一)“立身立心”课程组织建构

学校探索校内机构升级,组建新的校级行政部门——心育中心,突出家庭教育和心理教育在学校教育工作中的重要地位,由专职心理教师主持工作,为课程的实施提供行政保障和专业支持。引入专业社工机构,提供青春期教育等方面的教育资源和培训,协助学校开展优质的健康教育活动。构建家长社群,发动具有仁爱精神的家长利用个体与社会资源为课程建设提供助力。

(二)构建“立身立心”心理教育课程

学校将心理课纳入课表,将积极心理学与发展性思维融合到心理健康课程的构建以及日常教育教学中,使其成为学生心理素养持续发展的重要保障。

采用活动、体验、讨论、研究、训练、拓展等教学方式,将课程内容设置为环境适应篇、人际交往篇、学习适应篇、自我认识篇、生涯规划篇五大篇章[3],并结合学生心理特点和状态变化予以相应调整。

初一年级围绕“立行立规”教育主题,通过时间管理、良好学习习惯培养帮助学生正确对待自己在新群体中的位置和角色的变化,以积极的心态应对初中生活;

初二年级围绕“立身立行”教育主题,指导学生正确地认识青春期的生理和心理变化,指导学生掌握情绪调节方法,培养学生稳定健康的情绪、积极乐观的心态;

初三年级围绕“立志立愿”教育主题,指导学生了解自己的能力、特长、兴趣和性格特点,增强生涯规划意识。结合初三学生面对中考的特殊心理需求,发挥心理健康教育在中考中的作用,为学生设计《你好中考》心理教材,内容包括考前心理调适、考场危机处理、考后心理调适等多项内容,帮助学生掌握提升自信和调整情绪的技巧,以增强他们面对挫折和应对困难的能力,充分发挥潜能,从容自信地面对中考。

(三)构建“立身立心”心理班会课程

学校发动各年级班主任结合学生的心理特质,积极开发心理班会课。编写校本教材《放飞心灵——心理班会方案集》和《心理班会指导手册》,内有7大主题60多节校本心理班会课程,推广心理班会课实践资源成果,丰富心理班会课的内涵。课程以江苏省苏州市孙昊心理名师工作室为引领,联合工作室中的小学和初中成员校,围绕小学五六年级和初中三年学生的发展特点,共同构建小学初中衔接式进阶式的心理班会课体系。

五六年级重点为帮助学生克服学习困难,学会恰当地、正确地体验情绪和表达情绪,正确认识自己的优缺点和兴趣爱好,在各种活动中悦纳自己,培养学生分析问题和解决问题的能力,为初中阶段的学习生活做好准备。

初一年级以正确对待自己在新群体中的位置和角色的变化,以积极的心态应对初中生活为主题;初二年级以培养学生稳定健康的情绪、积极乐观的心态为目标;初三年级以指导学生开展生涯规划,提高学生承受挫折和应对挫折的能力为重点。

开展心理班会课有助于培养学生积极的心理品质和个性特长,促进良好班级氛围的形成,提升班主任关注学生心理发展和心理教育的能力。

(四)构建“立身立心”心理跨学科课程

积极推动“立身立心”心理健康教育课程与各学科教育的融合,设计心理健康教育和语文、数学、道德与法治、体育、劳动、美术、音乐等课程融合的新方案。使学生在体育课程与活动中强健身心;在劳动课程与活动中感受生活;在道德与法治课程中培养自律品质,形成正确的道德与法治观念;在艺术课程与活动中形成美学意识,学会感受艺术的美,并将其作为自身身心健康发展与调节的资源;在理科教学中重视对学生质疑精神的培养,在课堂经常鼓励学生从不同角度思考和判断问题,鼓励学生对问题有不同的看法,并要求学生经过独立观察与思考后提出疑问。根据学生和学校实际,积极开展运动会、劳动实践、艺术节、采摘节、“5·25”心理节等活动,以学生乐于参与和容易接受的方式将心理健康教育落实到位。

(五)构建“立身立心”家长成长社群

1.建设基于学习课程的家长社群

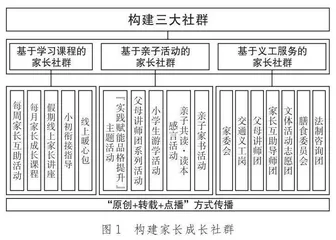

学校积极建设基于学习课程的家长社群(见图1)。2016年,我校成立了江苏省苏州市首家“家长互助中心”,形成外聘专家+家庭教育指导师+心理专兼职教师+家长互助指导师的组织体系,10名外聘专家、27名家庭教育指导师、25名心理专兼职教师、39位家长互助指导师协同配合,构建起了以每周家长互助活动、每月家长成长课程、假期线上家长讲座、小初衔接指导为支撑的家长社群学习课程。通过线上线下相结合,以“原创+转载+点播”的传播方式,为家长们提供了全方位、个性化的学习机会。让更多的家长浸润其中,缓解焦虑,掌握方法,助力提升。

2.建设基于亲子活动的家长社群

学校致力于构建基于亲子活动的家长社群。班级层面,我们倡导以家委会为主导,开展“实践赋能 品格提升”主题活动,让每一个班级的学生都能和家长一起走进博物馆、大自然感受美好生活,促进亲子关系。学校层面,邀请家长和学生共同身临初中参与游学活动,感受初中学习氛围,缩短小初衔接适应期。每学期邀请家长和孩子共同参与爱心义卖等活动,假期我们邀请家长和学生一起思考学习生活感悟,形成文字,汇编成校本资源;让更多的家长投身亲子活动,与孩子共成长。

3.建设基于义工服务的家长社群

学校积极推动学校交通文明岗、家长食堂监督、家长互助、体育文化节等义工服务家长社群建设。家长既是参与者也可以是其中的管理者。三年多,学校的志愿服务参与人数达到了1000余,展现了家长们的热情和参与度。建设基于义工服务的家长社群不仅促进了家校之间的沟通和合作,也为学校的发展增添了活力和支持。

(六)构建“立身立心”场域课程

学校致力于营造心理健康教育的良好氛围,通过校园环境布置、学校特色文化建设、校外实践基地建设和校园微信推送等线上线下相结合的方式,打造了有形和无形相结合的心理育人环境。通过智能化的心理测试、个性化的心理健康方案以及智能辅导系统的引入,我们将校园及心理辅导室打造成师生心灵的家园和成长的港湾,通过实践基地课程的开发,引导学生和家长由校内走向校外,培养学生的生活情趣,助力学生全面发展。

开发“心灵寄语”线上推送。学校微信公众号坚持每天向家长和学生推送每日心语,目前已经坚持1000多天。温馨的话语,温情的提醒,都显示了学校教育的温度,“心灵寄语”活动也让校园文化建设处处渗透心理健康教育的温度与情怀。

(七)打造群贤毕集的师资队伍

学校非常重视“立身立心”心理教育师资队伍建设,聘请省心理教研员、西交利物浦大学儿童与发展心理学教授、中国教育科学研究院教育学博士等专家担任课程顾问,与西交利物浦大学未来教育学院共建教育实习基地,邀请各行业家长代表开展“父母讲师团”活动,依靠校内心育中心专家团队,打造群贤毕集的师资队伍。并为教师设置健康教育课程,包括教育心理学及学生心理健康教育基础理论、教师职业心理素质培养、学生个体差异及因材施教策略、班级问题分析与班级管理、特殊学生心理辅导方法等系列课程。将理论与实践相结合,强化教师实际应用能力,同时也鼓励教师之间开展经验分享和研讨交流,形成教师健康教育学习共同体。通过系统培训,全面提升教师健康教育素养,以便更好地开展育人实践。

(八)构建以“立身立心”为目标的课程评价体系

“立身立心”课程建设需要对学生进行更加全面的综合素质评价(见图2)。我校确立“行为规范”“家庭认同”“身心素质”“爱心奉献”等十六项评价维度,引导学生健康而全面发展。为了更精准实施学生评价,配套开发“立己达人学生成长银行”积分系统(见图3),通过大数据的引入,量化标准的实施,全员全方位全过程育人的“三全育人”理念得以落实。课程、文化、活动、实践、管理、协同六大育人方式得到了有机融合。我们的学生在保持原有优秀学业的同时,得到了更全面的发展。

“立身立心”心理健康教育课程实践化探索,努力促进每一个学生向着“立忧乐情怀,达幸福人生”的方向奋力前行,形成健康人格,实现自我发展。通过课程探索,也推进教师全员育人的意识,推动教师面对学生心理发育中的具体问题学会进行有效的预防和矫治,培养教师课程育人的能力,提升教师教育教学的综合素养,最终形成高质量的“立身立心”学校心理健康教育工作体系。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部. 教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》的通知[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/moe_946/202305/t20230511_1059219.html

[2]吴伟红. 探寻幸福校园之路——班华心育理论在学校中的实践运用[J]. 江苏教育,2023(34):39-42.

[3]孙昊. 学校心理健康教育校本课程开发的实践与探索[J].中小学心理健康教育,2017(12):26-28.

编辑/卫 虹 终校/孙雅晨