奔跑在自然中的幸福:中学生自然联结感在体育锻炼与主观幸福感中的作用

作者: 刘勇 刘锋 饶康 黄玉水

摘要:体育锻炼是中学生缓解焦虑、释放压力的一种有效且易行的方式,是学生获得幸福感的有力途径,中学校园体育场所使得学生可以很好地与自然建立联结,尚未有研究探讨我国中学生体育锻炼、自然联结感与主观幸福感的关系。对此,以福建省某中学567名中学生为调查对象,使用体育锻炼量表、自然联结感量表及主观幸福感问卷对其进行调查。结果显示,体育锻炼与自然联结感、主观幸福感关系紧密,并且自然联结感在其中起着中介作用。因此为提高中学生心理健康水平,不仅要提高他们体育锻炼的水平,还要让他们在自然环境当中进行锻炼,增强体育锻炼的积极效益。

关键词:体育锻炼;主观幸福感;自然联结感;中学生

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)32-0007-05

一、引言

在学校心理健康教育中,当学生遇到心理困扰,咨询心理健康教师如何有效、简便地缓解心理不适时,大部分教师都会从两方面给予建议:其一,认知方面,建议学生改变想法,调整对事件的认知与态度;其二,身体方面,最有效的方式便是运动,让学生在操场上跑两圈。通过剧烈的身体活动,可以加速新陈代谢,分泌多巴胺等让人感觉轻松并帮助压力得到释放的神经递质,从而提升学生的幸福感[1-2]。不管学生面临何种心理困扰,让他们在运动场所中动起来,都可以起到很好的缓解作用。许多研究也发现,中学生的体育锻炼水平是其幸福感的有力预测因子,运动可以有效降低学生的心理压力水平及其负性情绪体验等[3-6]。

因此,在中小学心理健康教育当中,为提高学生的心理健康水平,让学生进行更多的体育锻炼是一条可行且必要的途径。同时,探讨体育锻炼对我国中学生主观幸福感的作用机制,探寻增强体育锻炼对中学生心理健康的积极效益也具有重要的现实意义。

在绝大部分中小学校园中,绿化水平都较高,这使得学生可以很便捷地置身于自然环境当中。学生体育锻炼的主要场所一般是露天的操场,因而学生在锻炼的同时还可与自然环境接触。根据注意力恢复理论,自然环境中的一些特征可以吸引个体的注意力,消耗很少的认知资源,从而起到很好的认知恢复作用,并让个体从先前的压力事件中摆脱出来[7]。而在体育锻炼的过程中,中学生可以增强与自然环境的互动,提高对自然环境的感知,或许可以起到注意力恢复的作用。这可能意味着,当中学生在校园的操场中进行体育锻炼时,可以从自己与人互动时产生的情绪困扰中暂时脱离,将注意力放到运动过程中及周围的自然环境当中。这也许使得他们不仅可以通过运动的身体活动、激素变化等获得积极的生理效益,还可以通过增加与自然环境的联结感来获得积极的心理效益。

此外,城市绿化建设一般都是为了迎合人们的审美需要,这可以使人们在其中较为容易地建立与自然环境的联结感,中小学校园亦然,学生在校园中可以很好地感受身处自然环境的安宁。自然联结感是个体与自然环境联结程度的主观感知,自然联结感水平较高的个体在自然环境当中会有更积极的感受[8]。进化心理学指出,人类从自然环境当中演化发展而来,这使得人类对适合生存的自然环境特征尤为偏爱,这种偏爱一直留存在人的基因中,导致个体置身于自然环境中时会感到放松、快乐[9]。因此,自然联结感可以带给人们许多心理益处,如提高积极情绪水平,降低消极情绪水平以及缓解压力感知等,并且还可以提升学生的幸福感[10-13]。尽管人类具有对自然环境的内在偏好,个体的自然联结感仍有水平高低,并且可以通过与自然环境的互动来提升[8]。中小学生在操场中进行体育锻炼时,环境特征可以使他们很好地与自然环境互动,因此通过加强他们的自然联结感,可能会进一步提升其主观幸福感水平。

综合来看,运动过程中的身体活动与体液变化使得体育锻炼对中学生的主观幸福感具有促进作用,同时,中小学校园的运动场所一般具有较好的自然环境状况,这可以帮助他们在体育锻炼中与自然环境建立联结,而与自然环境的联结感又对中学生的幸福感有提升作用。这说明中学生体育锻炼与自然联结感、主观幸福感关系密切,并且自然联结感可能在其中起着中介作用。以往尚未有研究对我国中学生体育锻炼、自然联结感与主观幸福感的关系进行探讨,为此,本研究试图探究三者的关系,为通过运动来干预学生的幸福感实践提供启示,并为在中小学生的心理健康教育中增强体育锻炼的心理效益提供依据。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便抽样的方式,对福建省宁德市一所中学进行问卷调查,发放问卷600份,剔除无效作答、空白等,共获得567份有效问卷,回收有效率为94.50%。其中,男生254人,占比44.80%;女生313人,占比55.20%。高一年级194人,占比34.22%;高二年级373人,占比65.78%。年龄范围为14~19岁,平均年龄为16.88±0.73 岁(M±SD,下同)。

(二)研究工具

1.体育锻炼量表

使用梁德清[14]的体育活动等级量表(PARS-3)来衡量中学生的体育锻炼水平,该量表从个体在体育活动中的时间、强度与频率三个方面来考量体育活动水平,总得分范围为0~100分。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.699。

2.自然联结感量表

采用尼斯贝特(Nisbet)和泽连斯基(Zelenski)[8]编制的自然联结感量表,该量表包含6个题目,采用5点计分,从“1=完全不认同”到“5=完全认同”,平均得分越高说明个体的自然联结感水平越高。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.801。

3.主观幸福感问卷

采用单项主观幸福感问卷(“总的来说,你觉得你的生活是否幸福”)来测量学生的主观幸福感水平,学生在 1~7 之间选择符合自身幸福感水平的数字。主观幸福感是一种主观的感知,可以用这种测量方式来衡量[15]。

(三)调查程序与数据处理

在调查前,整理问卷内容并且编写好指导语,以保证参与者的知情同意权,并打印调查问卷。同时,由于参与者是未成年人,研究者会告知班主任及家长并征得他们同意。问卷发放过程中,向学生说明调查的意图以及内容,随后当场下发问卷并回收。问卷回收后,使用SPSS 25.0 对所有数据进行录入、整理与统计处理,数据处理方式包括描述性统计、相关分析等,并且使用PROCESS 3.2 进行中介效应的检验。

三、研究结果

(一)中学生体育锻炼、自然联结感与主观幸福感的一般情况

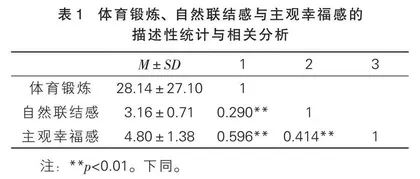

描述性统计结果显示,中学生体育锻炼的平均得分为28.14±27.10,自然联结感的平均得分为3.16±0.71,主观幸福感的平均得分为4.80±1.38。从分值可以看出,此次调查的中学生体育锻炼与自然联结感都处于一般水平, 主观幸福感的平均得分略高于测量中间值。

(二)体育锻炼、自然联结感与主观幸福感的相关分析

相关分析表明,中学生体育锻炼与自然联结感呈显著正相关(r=0.290,p<0.01),与主观幸福感呈显著正相关(r=0.596,p<0.01);同时,自然联结感与主观幸福感呈显著正相关(r=0.414,p<0.01)。这说明三者关系密切。

(三)中介作用检验

按照中介分析建议,使用PROCESS 3.2 Model 4来检验研究假设,以体育锻炼为自变量,主观幸福感为因变量,自然联结感为中介变量构建运行模型[16]。此外,由于体育锻炼的得分与自然联结感、主观幸福感的分值差异过大,先将三者的分值转化为标准分数。结果显示(见图1和表2、3),体育锻炼可以显著正向预测主观幸福感(β=0.596,p<0.01)。加入中介变量后,体育锻炼仍然可以显著正向预测主观幸福感(β=0.520,p<0.01)。进一步检验发现,体育锻炼可以显著正向预测自然联结感(β=0.290,p<0.01),自然联结感可以显著正向预测主观幸福感(β=0.263,p<0.01)。中介作用存在,其中总效应为0.596,间接效应为0.076,间接效应占比为12.75%。研究结果表明,体育锻炼可以提高幸福感,并且可以通过提高中学生自然联结感来提高其幸福感。

四、讨论

(一)中学生体育锻炼、自然联结感与主观幸福感的一般情况

本次调查结果表明,中学生的体育锻炼水平较低,与以往研究中使用相同工具的调查结果一致[17-18]。鉴于体育锻炼对于中学生身心健康的积极作用,采取相应的措施提高学生的运动意愿及体育锻炼水平应当成为中小学体育、心理健康教育等的工作重点之一。此次调查还发现,中学生的自然联结感处于一般水平,略低于以往调查中的结果[11]。这可能是调查样本导致的差异,本次调查对象是乡镇高中的学生,他们常常身处于自然环境中,可能由于他们对自然环境习以为常,从而对校园中自然环境的感受不那么强。最后,调查结果显示,中学生的主观幸福感仅略高于一般水平,这略低于以往的调查[11,19]。这或许提示我们,乡镇中学的学生心理健康应该得到更多的关注,其总体的幸福感水平可能低于县城中学或者城市中学的同龄人。

(二)体育锻炼、自然联结感与主观幸福感的关系

本研究从中学生锻炼场所的自然环境入手,探讨了中学生体育锻炼、自然联结感与主观幸福感的关系,为体育锻炼与中学生幸福感关系的研究提供了进一步的实证证据,也为增强体育锻炼的身心效益提供了新的视角。

研究发现,体育锻炼与中学生的主观幸福感关系密切,当中学生有更高水平的体育锻炼时,其幸福感水平也更高,这与以往的研究结论一致[3-4]。体育锻炼可以加快个人机体的新陈代谢,有助于身体健康,同时运动的过程中还会释放一些激素让个体感到愉悦,具有缓解心理压力、减轻心理痛苦的作用。因此,中学生的体育锻炼有助于提高他们的主观幸福感水平,中小学心理健康教育工作者应该注重运动对于学生心理压力的积极作用。

研究也发现,中学生体育锻炼可以增进其自然联结感,以往较少研究关注于此。本研究以我国中学生为背景,为二者关系提供了实证证据。在中小学校园中,体育锻炼的场所一般是操场、露天运动场等,这些场所的自然环境特征明显,当学生在其中运动时,可以很轻易地接触到自然环境,从而提高自然联结感。

研究还发现,自然联结感有助于提高中学生的幸福感,这与以往相关研究一致。当与自然环境的联结感较强时,个体可以从自然环境中获益,减少人际互动中的苦恼,从而达到压力缓解的目的。这提示我们,中小学心理健康教育工作者可以将自然环境当作干预学生心理问题的手段[11]。

最后,研究发现,自然联结感在体育锻炼与中学生幸福感之间起着中介作用。由于校园锻炼场所的环境特征,学生在体育锻炼的过程中可以很好地与自然环境互动,从而提高他们与自然环境的联结感,并进一步提高他们的幸福感水平。

总而言之,研究发现,自然联结感可以增强体育锻炼的心理效益。在中小学的心理健康教育中,应该将体育锻炼、自然环境的积极作用有机结合起来,从而提高学生的心理健康水平。

五、结论与教育建议

(一)结论

体育锻炼是提高中学生幸福感的有力途径,中学生心理健康教育应重视体育锻炼与自然环境对中学生身心健康的积极作用,鼓励学生在自然环境当中进行锻炼,增强运动带来的心理效益。

(二)教育建议

1. 提高中学生的体育锻炼意愿与行为

体育锻炼对中学生的心理健康与幸福感有重要的促进作用,因此采取一定的措施提高中学生体育锻炼的意愿与行为显得尤为重要。第一,通过奖励和激励的方式提高学生的体育锻炼水平,如达到多少运动量可以换算成积分,积分可以兑换一些物品。第二,组建相关的活动社团,让学生参与到其中来。通过社团的形式可以让有相同活动爱好的学生聚集起来一同锻炼,从而提高他们锻炼的意愿;第三,广泛宣传体育锻炼的积极作用,不少学生可能未意识到体育锻炼对自身的效益,宣传锻炼的作用是一个不错的方式。第四,采取强制性的活动让学生进行锻炼,尽管强制性的措施有可能让人难以接受,但总体而言,适当强制学生进行体育锻炼带来的效益远高于其损失,因此是一个值得尝试的策略。