培育美好人格特质的“心盛”项目:实践内涵、模型与推进策略

作者: 翁丽丽

摘要:人格教育是一个复杂而系统的工程,需要学校、家庭和社会多方面协同合作。“心盛(MindUP)”项目是广东省深圳市宝安区航盛小学在新时代背景下对人格教育的一次有益探索和实践,“心”是情感、思维、意志等人格要素的总和,“盛”则意味着丰富、充裕、强大,学校构建了一个自内而外的美好人格特质行动罗盘,从而推进全校健全人格特质培养。

关键词:人格教育;育人模式;赋能

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)34-0060-04

习近平总书记在全国教育大会强调,新时代教育发展要以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标。在这里,习近平总书记明确把完善人格作为新时代教育工作的五个重要目标之一,体现了习近平总书记对教育工作本体价值的体认与追寻。培育学生健全和高尚的人格是落实新时代立德树人根本任务的根基。

一、“心盛”项目内涵与实施意义

(一)项目内涵

“心盛(MindUP)”项目主要在“整校推进模式”的框架内进行,以习近平总书记关于教育的重要论述、生态系统、积极心理学、积极教育学四大领域内容为理论支撑,从环境保障、队伍培养、家校协同、校园生活、课程建设五维度入手,通过增强环境归属感、提升教师幸福感、提高学生价值感、创造积极体验感、培养成长型思维,促进学生形成积极人格特质,从而实现让每一个生命蓬勃生长的办学愿景和身心乐健的育人目标。

(二)实施意义

实施人格教育的意义深远而广泛,它不仅影响个体的成长与发展,还关乎国家的未来与社会的进步。

从个体层面看:一方面,学生可以学会调节情绪和压力,减少学业倦怠,提高学习参与度;另一方面,可以帮助学生正确认识自我,并建立良好的人际关系,这种能力不仅有助于学生在校园生活中获得支持和帮助,还能为他们将来走向社会奠定坚实基础。

从国家层面看:通过实施人格教育,可以推动基础教育向更加注重学生核心素养的方向发展,这有助于培养出更多具有健康人格和综合素质的人才;具有美好人格特质的公民有强烈的社会责任感,能够遵守社会规范,尊重他人权益,积极参与社会公益事业,推动社会秩序的健康发展,为国家的发展作出更大的贡献。

二、“心盛”项目模型

(一)美好人格特质培养框架

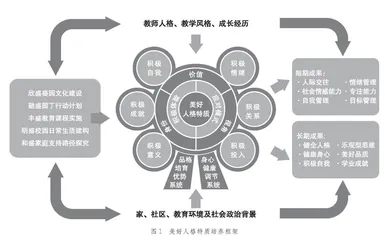

为了推进整校参与的健全人格特质培养计划,我校构建了一个自内而外的美好人格特质行动框架(见图1)。该框架首先明确四个圈层,揭示美好人格特质的核心要素、形成本质和培养路径。

(二)核心圈层:美好人格特质的6+2元素

结合中国多年积极教育实践,清华大学提出了培养积极品格的6+2结构,6是六大模块,包括积极自我、积极情绪、积极投入、积极关系、积极意义、积极成就,2是两大系统,包括身心调节系统和品格优势系统。

(三)第二圈层:积极人格的形成机制

积极人格在个体的日常生活中扮演着举足轻重的角色,它不仅塑造了个体面对世界的独特视角,还在个体遭遇生活挑战时,为其提供源源不断的积极力量。积极心理学通过应对模式以及积极体验这两个概念为我们揭示了积极人格的形成过程。

1.应对模式

应对模式是指个体在面对生活事件时所采取的稳定的行为和思维方式。它是个体在长期的生活经历中逐渐形成的,主要受到三个方面因素的影响:

首先是日常事件。个体在日常生活中遇到各种事件时,会根据自己的理解和解释来应对它们,进而对其应对模式产生影响。

其次是情感成分。个体对日常应激事件的情感倾向和态度会促使其做出某种倾向性选择。

再次是符号表征系统。个体在经历选择带来的积极或消极结果后,会将这些生活经验转化为一定的符号,并在头脑中形成表征。符号表征一旦形成,就会对个体的行为和思维方式产生深远的影响。

2.积极体验

积极体验是指个体对过去、现在及未来的一种满意状态,既涵盖生理层面的舒适与满足感,也包含心理层面的积极感受。当个体在成长过程中经历的积极事件或结果多于消极事件或结果时,他们将积累更多的积极体验。积极体验不仅能强化个体的积极应对模式,还能促使个体形成更加积极、健康的人格特质和行为方式,如乐观、自信、坚韧等。

(四)第三圈层:营造积极信念生态圈

信念生态圈是经常容易被传统人格教育忽视的,它包括价值、视角和身份三个领域,影响着个体如何看待自己和周围的世界。

第一,价值领域。价值是个体在生活和决策中所依据的原则和标准。一个人的价值观往往决定了他的思想、行动和决策方向,从而影响其人生轨迹。

第二,视角领域。视角是个体看待世界的方式和角度,一个开阔的视角可以让个体更加全面地了解世界,避免偏见和狭隘。因此,培养一个开放、多元的视角对于个体的成长和发展至关重要。

第三,身份领域。身份是个体在社会中的定位和自我认知。身份认同是建立在自我意识基础上的,它能够增强个体的自我认同感和自我价值感。

为了培养美好的人格特质和提升个人的幸福感,我们应该努力营造一个积极的信念生态圈。

(五)外围圈层:培育美好人格特质的环境要素

校内环境与校外环境共同构成了学生人格养成的土壤。家庭是学生最初接触的社会场所,亲子关系对学生的人格发展具有决定性的影响。父母的养育方式和家庭生活经验都会深深地影响着学生的性格、情感和价值观。

入学后,学生在学校中度过的时间占据了日常生活的大部分,因此校内环境对他们的成长具有至关重要的影响。

在家校两个环境中,学生与他人的关系,特别是亲子关系、师生关系和同伴关系,对于其人格发展具有重要意义。

三、“心盛”项目推进策略

(一)建设欣盛葵园文化,营造积极育人生态

学校是学生学习的主要场所,学校环境对学生成长有着直接的影响。理想的学校环境应包括良好的物质环境、和谐的精神环境、井然的制度环境以及融洽的关系环境。

我校是一所新建学校,我们把学生称呼为“小葵花”,把校园打造成“欣盛(偕音“心盛”)葵园”,重视环境与生命发生联系,开发相关课程,让学生产生积极的体验。例如,在第一届科创节上,教师带领学生在校园里种葵花—养葵花—创葵花—塑葵花。从此,走廊上的花盆和教学楼旁的草坪不再是学生熟视无睹的存在,而是每天心心念念的牵挂、同学交谈的热门话题。

环境成为学习场,激发学生的观察兴趣和行为;环境成为关系场,促进同学之间的交往;环境成为生命场,丰富学生的校园体验;环境成为成长场,促进学生的全面发展。

(二)开展园丁成光计划,提升教师幸福力

生命是向阳而生的,教师是学生成长的光,是小葵花的太阳。学校实施的“幸福园丁成光计划”,通过四个层面——“学习她”“生活她”“教授她”和“嵌入她”,全面提升教师的积极品质素养。

“学习她”强调学校全体教职工对积极心理学和积极教育的学习。

“生活她”鼓励教师将所学应用到自己的生活中,使自己的生活发生变化。当教师以积极的心态面对生活时,也会将这种态度潜移默化地传递给学生,帮助学生形成积极的人生观和价值观。

“教授她”指的是教师将通过专门的课程或将培养积极品质融入其他课程进行隐性教学,帮助学生获得幸福技能,促进美好人格特质的形成。

“嵌入她”鼓励教师在日常工作中自觉地将积极心理学的理念和方法融入教学和管理的各个方面,形成具有特色的校园文化。

当教师、学生和家长都认同并积极建设这种校园文化时,学校将成为一个充满活力和正能量的场所,为学生提供更加优质的教育资源和成长环境。

(三)开设幸福葵花学院,持续提供成长养料

课程是学生形成美好人格特质的重要营养,幸福葵花学院主要分为单独开设积极教育课程和将积极教育嵌入其他学科课程两种方式。

心理教师围绕积极教育模型,结合不同年龄段学生的身心发展水平,以六个主题为依托,开发积极教育课程。学生在实践中体验可以通过积极行动不断提升自己的心理品质,形成积极的认知和思维方式。

在原有学科教学中嵌入隐性的积极教育,不仅拓展了积极教育的实施平台,还使积极教育的理念和方法更加贴近学生的日常学习生活。例如,在语文课堂上,教师通过分析文学作品中的人物性格特质,引导学生认识到积极应对挫折和困境的重要性;在体育课堂上,教师鼓励和支持学生突破体能训练的瓶颈,让学生体验到积极应对挑战带来的成就感。这些教学方式使学生在潜移默化中受到积极教育,有助于他们形成更加积极、健康的人格特质。

(四)实施丰盛源泉行动,创造积极体验感

校园生活品质是生命成长的活水源泉,为学生提供了源源不断的精神滋养和成长动力。它涵盖了课堂教学与课间生活等多个场景,构建了一个以校园为时空环境的人际交互体系。学校围绕五育并举,实施丰盛源泉十大行动,分别是健康保生长、阅读润生长、活动乐生长、兴趣邀生长、劳动促生长、艺术美生长、习惯养生长、创新助生长、榜样引生长、责任帮生长。这些行动不仅满足了学生表达、交往、情感、生活性和社会性的需求,更为学生营造了积极、健康、和谐的成长环境。

例如兴趣邀成长,学校重视“十分友好课间”的碎片时间,上下午各有一次集体的韵律操,另外还开发了便利有趣的地贴游戏,增进同学之间的友谊和合作,培养学生的团队精神和集体荣誉感。责任帮成长,学校搭建“志愿服务岗”和“儿童议事会”等平台,为学生提供了参与校园管理和决策的机会。学生不仅能够体验到帮助他人的快乐,还有机会参与到校园生活的决策中来,表达自己的观点和想法,增强他们的主人翁意识,进一步培养他们的自信心和责任意识。

总之,通过构建相互尊重、理解和支持的人际关系与积极氛围,校园生活为学生提供了外在的制度保障与规则支持,促进了学生健全人格的全面协调发展。在这样的环境中生活成长的学生,不仅能够获得知识和技能的提升,还能够形成积极向上的人生观和价值观,校园文化为他们的未来发展奠定坚实基础。

(五)赋能家庭沃土行动,丰富家庭生活

家庭作为儿童成长的首要场所,其环境和父母的教育方式对孩子的人格形成具有深远的影响。为了促进儿童美好人格特质的养成,我们提出了赋能家庭沃土行动,旨在矫正父母传统的唯分数至上的功利追求,认识到人格养成教育的重要性,成为孩子成长道路上的重要伙伴。

学校围绕“丰盛少年”目标,立足于学生假期生活,关注学生综合素质和实践能力的培养,构建寒暑假家庭项目式学习“丰盛的我”课程体系(见图2)。

课程立足于不同学段学生的身心特点和家庭需求,从人与自我、人与自然、人与社会三个维度,为不同发展方向的儿童提供多样的、可选择的课程。通过寒暑假家庭项目式学习课程,学校和家长都成了学生家庭生活的设计者,让每一名学生都能过一个快乐、充实而有意义的假期,让每一个家庭都能享受有温度、有质量的教育服务。

人格教育无疑是一个复杂而系统的工程,需要多方面的协同合作和持续努力。学校通过精心策划“五盛”行动,为“心盛”积极人格养成目标奠定了坚实基础。我们将继续深化“心盛”育人模式的实践,通过积极品格的培养,为学生的蓬勃人生打下基础。

参考文献

[1]杨婷,黄新海. 从自然人到社会人:哈佛大学社会情感学习的实践框架与推进策略[J]. 全球教育展望,2024,53(2):151-160.

[2]张东娇. 铸造人格之鼎:文化育人三合一本质讨论[J]. 中国德育,2022(12):36-40.

[3]李娜,陈千秋. 积极人格研究述评[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊),2016(1):142-143.

[4]罗兰. 人格特征形成发展机制及其教育意蕴[J]. 教育教学论坛,2017(24):50-52.

[5]韦志中,阴越. 积极团体心理技术——团体心理技术的新方向[J]. 心理技术与应用,2014(5):3-5.

编辑/卫 虹 李梓萌 终校/孙雅晨