中小学心理健康教育学科教学论文写作概况、突出问题与对策建议

作者: 钟昌红

摘要:中小学心理健康教育学科教育教学论文写作一直是检验教师专业技能重要且有效的途径。收集整理参赛论文文本并采用文本分析法加以分析,发现研究议题选择、论文题目拟定等仍是制约学科论文质量的突出问题,论文写作规则不明、缺乏问题意识等是导致一线教师论文写作困境的主要原因。提出要突破这一困境,既需要学科教研与培训的统筹配套跟进,也需要个体持续不断地创新实践探索。

关键词:论文写作;文本分析;专业成长;问题意识

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2024)35-0072-06

《风格感觉:21世纪写作指南》振聋发聩地提出:写作在这个时代的重要性,远远超过以往任何时代。涉及具体学科,论文写作考察的是教师对理论与实践的警觉、敏感与积累,是对教师在理论理解与应用、实践探索与创新及其有效性评价等方面的综合评定,同时,也是对其表达能力、分析能力、逻辑推理能力和各学科专业要素的整体掌握能力的探查。总之,熟练写作并形成个人的写作风格,已经成为衡量教师等专业技术人员综合能力的一个重要指标。

中小学心理健康教育学科论文该如何撰写?撰写的内容、方式是什么?论文的可读性如何?论文写作可以解决哪些现实亟待解决的问题?通过哪些途径与方法可以加速中小学心理教师的专业成长?上述问题是真实存在于心理学科教学论文写作中的现实问题,每一位有意向写作并已开始动笔写作的教师都会提出这些问题,甚至还会提出更多更复杂的问题。令人遗憾的是,这些问题还没有得到应有的重视。

本文对心理学科论文写作现状予以梳理,试图厘清当前一线中小学心理健康教育学科关注的重点和写作涉及的难点,以期为后续科学、有效地指导教师进行学科论文写作及提高教师学科专业素养奠定基础。

一、文本资料来源与研究设计

本文基于中小学心理健康教育教师学科参赛论文文本(以下简称“文本”),在文本计量分析的基础上描述中小学心理教师在学科论文写作中存在的具体问题及其背后的原因。

(一)研究方法

文本分析法指社会科学研究中系统的文本计量研究方法。文本分析常用的方法包括:第一,频率统计,是指统计文本词语使用的频率,发现其关注的重点和变化趋势;第二,用词变化统计,是指通过分析所用词汇的变化,发现其关注重点和认知视角的变化;第三,关联词分析,指的是如果某些关键词同时出现,则可能意味着关键词表述的基本概念之间存在某种联系。

本研究主要采用前两种方法,并结合人工文本研读和词频分析,期待在研读理解的基础上应用词频变化统计管窥一线中小学心理教师研究与实践关注的重点,并尝试从差异中把握学科论文写作的共性特征。

(二)分析框架

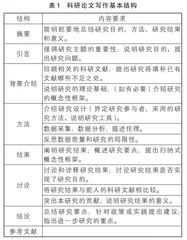

本文将学术报告写作的一般结构作为开展研究的主要分析框架(见表1)。

(三)研究对象

本文依托2024年海南省教育学会年度教育教学实践论文评比活动,选取了80篇海南省中小学心理健康教育学科参赛论文作为研究对象,对32.34万余字的文本实证材料进行分析。

(四)编码方式

提取用于研究的学科论文的各项关键特征并进行编码,包括题目、框架结构、总字数、理论来源、是否为实证研究、参考文献数量、参考文献来源、概念阐释撰写字数、意义与价值撰写字数、对策建议撰写字数等,具体实例见表2。

每篇文本平均4214字,上限字数为6038字;每篇文本平均引用的参考文献约5篇,最多引用量为15篇,也有“零引用”的文本。

二、文本高频关键词分析概况

词频分析指一篇文章中特定词语出现的次数,通过统计表现文献核心内容的关键词出现的频次,大致可以判断该词反映出的这一领域的关注重点及学科热点(见表3)。

什么议题是重要而迫切的?答案是紧扣学生心理健康状况开展的心理健康教育研究。论文的研究层级从小学生扩展到初中生、高中生,随着年级的升高,关注度呈下降趋势,关注的频次分别是:小学生487、初中生60、高中生47。研究主体上,比较关注弱势群体,如农村区域、留守儿童、学困生及少数民族群体。研究围绕情绪、焦虑、人际关系、适应、生涯规划和厌学等常态化主题,也涉及欺凌、暴力、心理危机、危机干预等议题。性教育和生命教育也成为关注的新领域。研究从绘本、心理韧性、自我效能感、积极心理学、时间管理等路径中寻求有效解决策略。研究场域上,在一定程度上期望通过沟通、融合等方式,将对心理健康及心理健康教育的关注从学校拓展到家庭,乃至到全社会。

令人遗憾的是,参赛论文并未将论文写作作为教师专业发展与成长的关键事项,教师专业成长的词频仅出现了1次。

三、心理学科教学论文写作中存在的突出问题

学科论文获奖是教师职称晋升的重要参考。尽管教师撰写学科教学论文的积极性和主动性日益增强,但在现实的写作过程中仍面临一些较为突出的问题与挑战。

(一)议题关切超出限定字数可驾驭范畴

研究议题是针对现实的困境、理论思想的缺陷、观念认识的误区而提出或聚焦的主题性问题。参赛论文字数要求为3000~8000字,但部分文本的研究议题超出限定字数可驾驭的范畴,如“浅谈中学生心理健康问题”“留守儿童心理健康问题与干预策略研究”“小学心理辅导课的教学评价和反思”“绘画心理分析在中学心理健康教育的应用”“互联网在小学生心理健康教育中的应用”“有效开展中学心理健康教育工作的策略探析”等。尽管上述这些题目都是值得探讨的议题,但用约4000字的篇幅探讨一个硕士或博士论文才能全面论述的、过于宽泛的研究议题显然是不合适的。

(二)论文题目语义不通顺,逻辑不能自洽

论文的题目须精确地抓住整篇论文的核心与精髓,文本题目存在的常见问题主要有以下四类。

1.内涵外延不清晰。比如有一篇论文题目为“以心理健康教育推动生涯规划教育”,存在两方面问题,一方面,心理健康教育与生涯规划教育二者间的关系不清晰,可以谈在心理健康教育框架下积极开展职业生涯规划与生涯教育,或者论述心理健康是职业生涯规划的基础;另一方面,所属关系不恰当,职业生涯规划可以促进个体的心理健康发展,但并非“推动”的关系。

2.词语搭配不当。如“呵护心理,铸魂育人——立德树人下心理健康教育实施路径”“‘五育并举’下农村留守儿童心理健康的研究”“主观体验引导下学生探究力的实践探索”等,呈现出多个主题词与“下”字的不恰当搭配。

3.指代不明,存有歧义。例如“针对乡镇地区师生信息技术素养的探究——以乡镇中学心理健康教育为例”,副标题没有进一步诠释主标题的要点,与主标题没有形成关联。又如“新心理健康教师搭建特色教育框架体系的思考”,从标题中无法直接判断何为“新心理健康教师”,何为“特色教育框架体系”。

4.题目与内容是 “两张皮”。如“小学生语言暴力对学业情绪的影响及对策”表达了关联关系和相互影响的主张,但在实际行文中,题目和内容相脱节。

(三)核心概念未用约定俗成的术语

学理化的概念、知识、理论和方法是学术论文标准化的基本要求,文本中目前存在的问题集中体现为以下三个方面。

1.课程名称不规范。如文本中将学科课程称为“心理健康课”,该表述容易让人产生心理不健康才需要增设相应课程的歧义,应规范表述为“心理健康教育活动课”“心理健康教育课”“心理活动课”“心理辅导课”或“心理课”。

2.学段所属不明。如一些文本充斥着大量“小学高年级学生”“高年级小学生”“中段小学生”“小学低年级”等用词,应规范约定为小学低段(中段/高段)学生、小学低段(中段/高段)年级。

3.将“心理干预”等同于“干预”。“心理干预”表示一种积极正向地助力来访者朝预期目标变化的过程,文本中将其简化为“干预”是不合适的。干预蕴含着正向性与负向性两种后果,仅从正向积极方面予以论证辅导及实践的有效性,失之偏颇。

(四)论文写作未采用适宜的结构

论文框架结构是写作者“结构化思维”的集中体现,但有许多论文的结构是经不起推敲的。例如,80篇文本中有11篇(占比13.75%)采取“两段论”行文结构,如 “原因分析+问题对策”“现状+实施策略”“选题背景+主题班会课程设计”“意义+实践探索”“可行性分析+实施途径”等。80篇文本中有24篇(占比30%)采用了“三段论”行文结构,例如 “概述+应用可行性+具体应用”“重要性+策略+结语”“背景情况+成因探索+结语”“引言+工作策略+结束语”“认知水平+情感体验+意志品格”等。又如,个别文本的一级标题超过6个,甚至多达8个,如“引言+中小学生心理健康问题的现状和存在问题+中小学生心理健康教育的重要性+中小学生心理健康教育的方法和策略+教师在中小学生心理健康教育中的作用+案例分析+结论和展望”。以清晰连贯、逐级递进的结构呈现逻辑论理过程的文章在文本中不多见。“发现问题+分析问题+总结问题”“提出假设+进行验证+证实/证伪”“是什么+为什么+怎么样”等“三段论”论理结构未被熟练应用在论文写作中。

(五)未展现出足够的研究深度

研究需要细致的分析和深入的评判。我们发现,许多文本中针对离异家庭中小学生、普通中小学生心理问题产生的原因分析都逃脱不了遗传因素、生物化学因素、环境因素、家庭因素、同伴媒体及学校教育等要素归因,没有在研究中形成有道理、有针对性的新观点和新主张。文本中不从实践出发、不从问题出发的研究立论较为普遍,多在叙述主观空泛的见解和粗浅的认识经验,表现为“形而上”的理论思辨探讨,行文论述没有理据。许多论文写作不具体,不生动,不鲜活;另外,没有经过理性的系统检验,其研究结论的合理性、科学性和可信性大打折扣。实际上,任何学科的研究都应讲清一个道理,研究不是叙述经验,而是要说明道理。

(六)跨学科交叉融合过于牵强

提倡跨学科、学科交叉融合已成为学科发展的新趋势,但许多文本中呈现出的学科融合较为牵强附会。如“教师教学中运用心理教育的必要性的探究——以小学语文教学为例”文本中,摘要提及 “旨在探究心理教育在小学语文教育中的应用及其深远意义”,但仅仅将“在语文教学中进行心理教育,可以实现语文教学与心理教育的有机结合”作为学科融合的方式,难免有些主观臆断。又如“育人育心融合发展——小学德育与心理健康教育的融合策略探究”,文本中提及“德育为心理健康教育提供方向指引,心理健康教育充实完善德育”。德育与心理健康教育实现融合的原则有哪些?如“利用多媒体技术、游戏化教学、小组合作等多种方式,科学开展融合教学”,文中突出“以专业课程为基础、以解决问题为目标、以实践活动为载体等三种主要方式作为实现德育与心理健康教育有效融合的策略”。其实,无论是融合原则或融合策略,都是难以实现德育与心理健康教育学科融合的“自圆其说”。

(七)学科伦理性原则尚未得到充分体现

相比其他学科,心理健康教育更强调学科伦理,而部分文本未能体现中小学心理健康教育的伦理性原则。如有的文本中对个案学生的班级及姓名未进行有效匿名处理,或通过相关引用片段仍然容易识别出个案学生。又如随意贴标签,将出现心理问题学生的家长表述为“心理问题学生家长”,或将学习暂时出现困境、困难的学生表述为“学困生”。心理健康教育学科伦理强调“匿名”,避免“贴标签”,但教师经常将问题的分类或学生的分类等“标签化”。“标签化”过程是价值判断的过程,可能会对学生产生负面影响。

(八)参考文献缺乏对最新研究成果的引用

参考文献的质量一定程度上决定着学术报告的品质。本研究对参赛论文所引用的期刊文献进行统计分析,数据显示,《中小学心理健康教育》成为一线教师引用率最高的专业期刊。

文本参考文献引用大致呈现两类情况:(1)文本中所列参考文献不是主要引用权威期刊的相关研究成果,引文与主题相背离。如文本中谈论“中小学危机干预”,文末引用的却是大学生及高校危机干预文献。(2)对《中国心理卫生杂志》《中国临床心理学杂志》《心理科学进展》《心理学报》《心理与行为研究》等学术期刊的文献引用较少,心理学最新研究成果尚未成为心理教师论文写作的重要资料来源。