中职生社会情感能力对校园欺凌的影响:师生关系与同伴接纳的链式中介作用

作者: 付美云 杨舟婷

摘要:为考察中职生社会情感能力、师生关系、同伴接纳与校园欺凌的关系,选取河北、天津中等职业院校的学生616人,采用社会情感能力量表、师生关系量表、同伴接纳量表和PISA2018校园欺凌分量表进行调查,构建链式中介模型探讨四个变量之间的关系。结果发现:(1)中职生社会情感能力、师生关系与同伴接纳两两呈正相关关系,且三者均与校园欺凌呈负相关关系;(2)同伴接纳在社会情感能力与校园欺凌之间起中介作用;(3)师生关系和同伴接纳在社会情感能力和校园欺凌中起链式中介作用。

关键词:中职生;社会情感能力;师生关系;同伴接纳;校园欺凌

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2024)36-0017-07

一、问题提出

当前,我国正处于全面建设社会主义现代化国家的新征程中,国家高度重视职业教育,并将其提升到国家战略层面。2019年,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》中指出,优化教育结构需把中等职业教育作为高中阶段教育和建设中国特色职业教育体系的重要基础[1]。2022年5月,《中华人民共和国职业教育法》以法律形式保障职业教育与普通教育是具有同等重要地位的教育类型[2]。然而在中等职业教育事业高质量发展的进程中存在着一定风险隐患。中职校园欺凌频频出现,部分欺凌事件性质极其恶劣,引发社会各界广泛关注。大量研究显示,中职校园欺凌的严峻情况不容忽视[3-5],欺凌形式多样且具有极高的隐蔽性。欺凌事件不仅对学生的学业成就产生影响[6-7],还会不同程度地影响受害者、实施者、欺凌-受害者、旁观者的身心发展,如受欺者会出现低自尊、躯体不适、述情障碍、自杀意念等情况[8-10],因而探讨中职学生校园欺凌发生的作用机制十分必要。以往研究多以中小学生为研究对象,鲜少涉及中职生群体,而本研究拟从社会情感角度,考察中职生社会情感能力、师生关系、同伴接纳和校园欺凌之间的关系,为了解和干预校园欺凌提供新的视角。

个体倾向假说认为,个性特征是欺凌行为的重要预测因子。经济与合作发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)基于大五人格理论建构社会情感能力的框架,在大五人格中,高谨慎性、宜人性和开放性的人格特征与中小学生问题行为负相关[11],神经质、冷酷无情特质的个体更易做出欺凌行为,而尽责性的个体更易遭受欺凌[12-13]。此外,国内外大量研究表明,培养学生的社会情感能力是欺凌防治的关键要素。如美国反欺凌课程“第二步”、西班牙“反网络欺凌项目2.0”、上海静安区2009年起开发并实施的“社会性和情感能力养成”一体化课程,都重视学生社会情感能力的发展,培养学生共情力、情绪管理能力,预防校园欺凌[14-16]。因此,本研究提出假设一:社会情感能力负向预测中职生校园欺凌。

国内外大量研究已证实师生关系作为保护性因素能有效降低学生遭受欺凌的频率[17-20]。近年来,越来越多的学者通过纵向研究考察师生关系与欺凌之间的关系,发现师生关系与同伴侵害之间存在负向联系[21]。还有研究者考察师生关系与不同欺凌角色之间的关系,与未卷入者相比,处于高质量师生关系中的学生成为受欺凌者、欺凌者、欺凌-受害者的概率更低[22]。现有研究大多将师生关系作为调节变量,或探讨师生关系和欺凌之间的内在机制,少有研究将师生关系作为中间变量,探讨社会情感能力、师生关系与欺凌之间的关系。也有研究者从社会情感能力的子维度出发,证实了师生关系在共情与攻击之间的中介作用,即共情能力越低的个体越易建立消极的师生关系,错失各种重要的学习机会,进而增加学生攻击行为的风险[23]。因此,本研究提出假设二:师生关系在社会情感能力与中职生校园欺凌中起中介作用。

研究已证实同伴关系与青少年外化问题行为的关联[24-25],但鲜有研究讨论同伴接纳作为同伴关系的子维度与外化问题行为的关系。以往研究强调自身因素对个体同伴接纳的影响,如自我概念[26]。若采用杜媛和毛亚庆[27]对社会情感能力的定义,自我概念作为其子维度,体现的是一种自我认知水平。杨钋和朱琼[28]指出个体特征是影响中学生同伴关系评价的重要因素,外向性和宜人性的人格特征与同伴接纳呈正相关关系。虽然并未有研究直接考察同伴接纳的中介作用,但有研究表明社会情感能力和同伴关系在社会情感学习和欺凌行为中起链式中介作用[29]。因此,本研究提出假设三:同伴接纳在社会情感能力与中职生校园欺凌中起中介作用。

生态系统理论认为,个体的发展嵌套在若干个环境系统中,其中微观系统对个体发展的影响最为直接[30]。中职生处于由儿童向成人的过渡时期,身心发展迅速而明显,教师和同伴都是对其发展有着重要影响的微观系统因素。已有研究表明,与教师、同伴之间建立温暖和谐的关系在校园欺凌干预中十分重要[31]。国外有研究证实,师生关系与班级受欺凌频率并不存在直接关联,而是通过同伴关系间接影响受欺凌频率[32]。国内研究者也发现,师生关系通过同伴关系的中介作用间接影响初高中学生的受欺凌行为[33]。此外,曾丽红[34]指出,高质量的师生关系能减少欺凌,提高被排斥者的同伴接纳程度,降低小学生遭遇校园欺凌频率。因此,本研究提出假设四:师生关系和同伴接纳在社会情感能力与中职生校园欺凌中起链式中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便抽样法,以河北、天津五所中等职业技术学院的学生为研究对象,运用问卷星平台进行问卷填写和回收,共回收问卷706份,根据作答时间、作答规律及答案完整性的原则剔除无效问卷,有效问卷为616份(87.3%),其中男生282人(45.8%),女生334人(54.2%);一年级101人(16.4%),二年级241人(39.1%),三年级274人(44.5%);生源地为城市的152人(24.7%),农村464人(75.3%);在班级中担任班干部的为143人(23.2%),未担任班干部的473人(76.8%)。校园欺凌事件中,学生属于当事人角色(受欺凌者、欺凌者与欺凌-受害者)35名(5.7%);旁观者313名(50.8%);不知情者268名(43.5%)。

(二)研究工具

1.社会情感能力量表

本研究采用教育部和联合国儿童基金会“社会情感学习(Social Emotional Learning,SEL)”项目组编制的社会情感能力量表[35],将社会情感能力分为自我认知、自我管理、他人认知、他人管理、集体认知和集体管理6个维度,共28题,原量表共30题,本研究根据中职生实际情况,选用临界比值和同质性检验结果作为判别指标,以此考察量表题项的适切性,删除不合格题项后,由原来的30题减至28题,采用Likert 5点计分,分数越高,代表被试的社会情感能力水平越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.96。

2.师生关系量表

本研究采用修订的陈斌斌和李丹[36]编制的学生感知的班级人际和谐问卷中的师生关系分量表,共7题,采用Likert 5点计分,得分越高,表示被试感知到的师生关系越和谐。本研究中该分量表的内部一致性系数为0.95。

3.同伴接纳量表

本研究采用Birkeland,Breivik和Wold[37]于2014年编制的同伴接纳量表,共2题,分别是“我和同学们相处得很好”和“同学们很喜欢我”,采用Likert 6点计分,得分越高,表示同伴接纳程度越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.92。

4.校园欺凌量表

本研究采用PISA2018学生问卷[38]中校园欺凌的问卷,问卷将校园欺凌分为关系欺凌、言语欺凌、肢体欺凌3个维度,共6题,采用Likert 4点计分,得分越高,表明被试经历校园欺凌的频率越高。本研究中该问卷的内部一致性系数为0.86。

(三)数据处理

本研究使用SPSS2 6.0进行Harman单因素分析t检验、相关分析及回归分析,采用宏程序Process中的Model 6,以生源地作为控制变量进行链式中介效应检验。差异显著性标准p<0.05。

(四)共同方法偏差检验

采用Harman单因素检验对共同方法偏差进行统计分析,结果发现特征根大于1的公因子有8个,第一个因子的方差变异解释率为34.18%,小于40%的临界值,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

三、研究结果

(一)中职生校园欺凌在人口学变量上的差异

对生源地进行独立样本t检验发现,生源地为农村的学生报告的校园欺凌发生频率(1.22±0.41)的频率远高于生源地为城市的学生(1.13±0.33),t=2.74,p<0.01。

(二) 各研究变量的描述统计

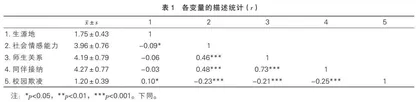

相关分析显示,社会情感能力与师生关系、同伴接纳均呈正相关(r=0.46,0.48,p<0.001);师生关系与同伴接纳呈正相关(r=0.73,p<0.001),社会情感能力、师生关系与同伴接纳与校园欺凌均呈显著负相关(r=-0.23,-0.21,-0.25;p<0.001),具体见表1。

(三)中职生社会情感能力与校园欺凌的链式中介效应检验

为验证师生关系和同伴接纳在中职生社会情感能力和校园欺凌中是否起链式中介作用,本研究采用SPSS26.0宏中的Model 6,在控制生源地的情况下对师生关系、同伴接纳在中职生社会情感能力和感知校园欺凌频率中的中介效应进行检验。

回归分析表明(见表2):中职生社会情感能力显著正向预测师生关系水平和同伴接纳水平;师生关系水平显著正向预测同伴接纳水平,同伴接纳水平显著负向预测校园欺凌行为。

以社会情感能力为自变量,师生关系和同伴接纳为中介变量、校园欺凌为因变量建立链式中介模型(见图1)。

中介效应的分析结果表明(见表3),同伴接纳在中职生社会情感能力和校园欺凌中起中介作用,而师生关系和同伴接纳在两者之间起链式中介作用,总中介效应值为-0.089。中介效应路径及其效应值分别为:社会情感能力→师生关系→校园欺凌(-0.010);社会情感能力→同伴接纳→校园欺凌(-0.030);社会情感能力→师生关系→同伴接纳→校园欺凌(-0.049),后两条路径的95%置信区间均不包含0,表明间接效应显著。

四、结论与建议

(一)主要结论

与以往研究一致,本研究发现社会情感能力能显著负向预测校园欺凌[39]。具体而言,相比社会情感能力其他子维度,集体认知、集体管理两个维度与关系欺凌、言语欺凌的负相关较高,而他人管理、集体认知与肢体欺凌的相关程度较高。

此外,师生关系的单独中介作用并不显著,一方面,该结论可用美国社会学家Mills提出的重要他人理论进行解释。重要他人理论认为,重要他人的出现会受到年龄阶段的影响,对处于青少年时期的学生而言,他们急于摆脱教师和家长的管教,追求独立,教师与家长对他们的影响力逐渐减弱而同伴的影响逐渐增大[40]。对青少年而言,同伴关系在欺凌受害中发挥的作用强于师生关系[41-42];另一方面,本研究中校园欺凌是包括关系、言语及关系欺凌三种形式的概念,而高质量的师生关系可能只是某一欺凌形式的保护因素,本研究发现师生关系在学生社会情感能力和关系欺凌中起单独中介作用。而Forsberg,Sjgren和ThornDerg等人[43]采取交叉滞后模型探讨师生关系与言语欺凌和关系欺凌之间的纵向联系,发现与教师建立温暖支持型关系的学生较少受到言语欺凌和关系欺凌。

研究发现,同伴接纳在中职生社会情感能力和校园欺凌中起到中介作用,该结果与以往研究保持一致[29],高社会情感能力水平的个体拥有更多积极心理资源去构建和发展健康的同伴关系,同伴接纳水平更高,能赢得周围人的喜爱,从而更少地卷入到校园欺凌中。研究进一步发现,同伴接纳在社会情感能力与不同欺凌形式之间的中介效应大小不同,关系欺凌(-0.087)高于言语欺凌(-0.065)和身体欺凌(-0.042),预防学生关系欺凌可既从师生关系入手,也可从提高同伴接纳程度出发。