后疫情时期小学生情绪行为问题探究

作者: 冯丽娜

摘要:在小学生心理健康问题中,发生率高,影响面广,最为常见的是情绪和行为问题。调查显示,小学生情绪行为整体良好,但各维度上仍有不同比例的学生处于边缘或异常水平;独生子女与非独生子女情绪行为方面无显著差异;完整家庭从困难和长处两方面都好于非完整家庭;贫困家庭情绪和行为方面报告更多问题,亲社会行为较弱。由此建议:全面做好心理健康的预防工作;同时,对于特殊群体,教育行政部门、学校予以重点关注,给予及时的必要的专业辅导、干预、治疗及人文的关怀和疏导;家校社协同推进异常水平个体的干预工作,建立心理健康档案,跟踪服务。

关键词:新冠疫情;情绪行为;调查研究;家校社协同

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)02-0013-06

一、引言

研究数据表明,目前国内外约10%到20%的儿童青少年面临不同程度的心理问题的干扰[1]。原因主要是儿童青少年较为敏感,面对学业压力和成长中的诸多烦恼,更易受到负面情绪的影响,长此以往,会引发各种心理健康问题。刘洋、张伟波和蔡军[2]对上海市1597例初中生开展焦虑、抑郁调查发现,焦虑、抑郁情绪检出率分别为16.4% 和17.2%。王永保[3]聚焦单亲家庭特殊群体研究发现,单亲家庭孩子表现出更显著的社交焦虑状态,且社交焦虑对其攻击性行为有直接预测作用。另外,徐滨[4]研究表明,儿童在童年时期遭受了较大的创伤,如果这些创伤和自身适应机能间无法平衡, 就容易产生一系列负面的生理和心理反应。基于文献梳理发现,心理健康问题不仅影响儿童个人的健康成长,对家庭、学校和社会也会产生重大负面影响。

当下,新冠疫情尚未得到有效遏制,易出现波动性反弹,中小学生更易出现焦虑、抑郁、极度愤怒乃至争吵、肢体冲突等情绪和行为问题。而研究发现,心理健康问题的产生具有累积性,如对以上情绪、行为问题没有及时干预,会进一步恶化,造成更为严重的心理疾病,甚至会出现危机事件。

教育部《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》指出,要提高全体学生的心理素质,培养他们积极乐观、健康向上的心理品质,增强调控情绪的能力。《北京市中小学心理健康教育工作纲要(修订)》进一步明确,要引导中小学生学会自我调控情绪,提升受挫和适应环境的能力。为了保障和促进孩子们健康快乐地生活,避免心理问题的发生,本研究以北京市某区6所小学为例,开展问卷调查,以评价、筛查学生的情绪行为问题并探究影响因素,力争早发现、早治疗、早干预,同时,为提升学生的心理健康水平找到有效途径和策略,提升学校心理健康教育教学质量。

二、研究方法与过程

(一)研究对象

以北京市某区6所小学的四年级为样本开展调查,其中城区2所、近郊区2所、远郊区2所,共计920名小学生。

(二)测评内容及工具

采用家长版长处和困难问卷(SDQ)为测评工具评价学生的情绪和行为问题。SDQ问卷由25道题目组成,适用于4~16岁儿童的父母,内容包括长处和困难两部分内容,即情绪和行为不适的方面,称为困难部分;情绪和行为适应的方面,称为长处部分。问卷共包括情绪症状、 品行问题、 多动、同伴交往问题、亲社会行为五个维度。其中困难部分包括情绪症状、品行问题、多动、同伴交往等前四个维度,困难总分反映的是情绪和行为问题中消极的一面;长处部分仅包括亲社会行为这一维度,反映的是情绪行为中积极的一面。

SDQ问卷每个维度得分为该维度下所属题目分值之和,与常模比较, 分为“正常”“边缘水平”“异常”三个阶段。对情绪症状、品行问题、多动和同伴交往问题四个维度,每个维度分值越高,说明该维度问题越突出,即出现负面情绪或行为问题的频率越高。对亲社会行为,分值越高说明亲社会行为越好,乐于助人、主动分享等行为频率越高。

三、研究结果

(一)整体情况

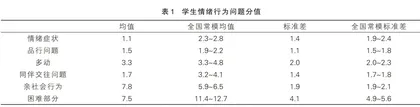

从整体来看,学生在情绪症状、品行问题、多动、同伴交往问题及困难部分均值低于全国常模,说明这几个维度情绪行为问题出现频率较低,优于全国平均水平;亲社会行为维度分值高于全国常模,说明学生亲社会行为情况良好。具体情况如表1、表2所示。

从各维度来看,情绪症状方面均值为1.1分,在正常范围(0~3分)内,同全国八省22108名7~13岁年龄段的小学生(全国常模)相比,低于其均值范围,说明在情绪稳定方面较好,受焦虑、自卑、抑郁等负面情绪困扰相对较少。

品行问题均值为1.5分,在正常范围(0~2分)内,且同全国常模相比,低于其均值范围,说明品行问题不突出,激烈反抗、肢体冲突、撒谎等不良行为出现频率较低。

多动均值为3.3分,在正常范围(0~5分)内,同全国常模相比,为其均值范围内的最低值,说明多动方面问题不突出,注意力、专注力等较好。

同伴交往问题均值为1.7分,在正常范围(0~2分)内,同全国常模相比,低于其均值范围,说明同伴交往问题不突出,被孤立、欺凌现象较少,同龄交往较为融洽和谐。

亲社会行为均值为7.8分,在正常范围(10~6分)内,同全国常模相比,高于其均值范围,说明亲社会行为方面相对较好。

困难部分是情绪症状、品行问题、多动、同伴交往问题的总和,均值为7.5分,在正常范围(0~13分)内,同全国常模相比,低于其均值范围,说明情绪和行为问题不突出,整体情况良好。

通过家长参与SDQ作答测评学生的情绪行为问题发现,在情绪症状方面,有862名学生在正常范围内,占比93.7%;27名(2.9%)学生在边缘水平,说明抱怨、忧虑、消沉、紧张、恐惧等情绪出现频率不低,无论是家长还是老师应保持观察,了解孩子产生不良情绪的具体原因;31名(3.4%)学生处于异常水平,说明这些学生情绪症状表现异常,经常出现抱怨、忧虑、消沉、紧张、恐惧等情绪,家长或老师需要重视孩子表现出的一些负性情绪,而且情绪症状异常通常反映出孩子的心理异常,必要时可寻求专业帮助。

在品行问题方面,有796名学生处于正常范围,占比86.5%;78名(8.5%)学生在边缘水平,说明这些学生没有表现出明显的品行问题,但是处于边缘问题,应保持关注;46名(5.0%)学生处于异常水平,说明这些学生存在一定程度的品行问题,得分越高情况越严重,应该予以重视,对孩子诚实、情绪管理、遵守规则等方面进行观察并给予正确引导。

在多动方面,有806名学生处于正常范围,占比87.6%;54名(5.9%)学生在边缘水平,说明这些学生在多动和注意力不集中方面处于边缘水平,要保持关注并对孩子进行正确的行为引导;60名(6.5%)学生处于异常水平,说明这些学生明显存在多动症状和注意力不集中的情况,处于异常水平,有多动症的可能。

在同伴交往问题方面,有689名学生处于正常水平,占比74.9%;130名(14.1%)学生在边缘水平,说明这些学生在同伴交往方面没有表现出明显的问题,但是处于边缘问题水平,要保持关注;101名(11%)学生处于异常水平,说明这些学生在同伴交往方面存在一定的问题,如体验孤独、遭受欺凌、缺乏交往技巧等,得分越高问题越严重。建议密切关注,了解问题的原因,帮助孩子建立良好的同伴关系。

亲社会行为方面,有789名学生处于正常水平,占比85.8%;86名(9.3%)学生在边缘水平,说明这些学生亲社会行为表现程度中等,可以通过教育或以身作则的方式帮助孩子体会到帮助他人的乐趣;45名(4.9%)学生处于异常水平,说明这些学生很少表现出亲社会行为。为了孩子的健康成长及人格的健全,建议对孩子进行教育并且以身作则,帮助孩子学会帮助他人,理解他人,与他人分享。

(二)不同群体的学生情绪行为差异分析

1.独生子女与非独生子女群体的情绪行为差异分析

整体来看,无论是独生子女(525个)还是非独生子女(395个),情绪行为的情绪症状、品行问题、多动、同伴交往问题、亲社会行为、影响因子六个维度均值都处于正常范围内。

对是否为独生子女进行情绪行为的差异分析,发现品行问题、亲社会行为、影响因子存在显著差异。品行问题方面,非独生子女均值(1.5分)显著高于独生子女(1.4分);亲社会行为方面,非独生子女均值(7.6分)显著低于独生子女(7.9分);影响因子上,独生子女均值(0.7分)显著低于非独生子女(1.0分)。(见表3)

困难部分是情绪症状、品行问题、多动、同伴交往问题的总和,虽然独生子女均值低于非独生子女,但统计上无显著差异。

2.不同家庭结构的学生情绪行为均值比较

由于完整家庭(784个)、单亲家庭(86个)、重组家庭(21个)、父母之一长期不在家(29个)四个类型家庭样本量相差悬殊,用方差分析误差较大,故不能进行差异比较。

但从均值来看,情绪症状方面,四个类型家庭均值都处于正常范围内,其中完整家庭均值为1.1分,好于单亲家庭(1.3分)、重组家庭(1.3分)及父母之一长期不在家的家庭类型(1.6)。

品行问题方面,四个类型家庭均值都在正常范围内,其中完整家庭均值为1.4分,好于单亲家庭(1.6分)、重组家庭(1.6分)及父母之一长期不在家的家庭类型(2.0分)。

多动方面,四个家庭类型均值都在正常范围内,其中父母之一长期不在家(3.0分)与完整家庭(3.2分)情况好于单亲家庭(3.7分)和重组家庭(3.8分)。

同伴交往问题方面,四个家庭类型均值都在正常范围内,其中完整家庭(1.7分)和单亲家庭(1.7分)好于重组家庭(1.8分)、父母之一长期不在家(3.0分)。

亲社会行为方面,四个家庭类型都处于正常范围内,其中完整家庭(7.8分)好于父母之一长期不在家(7.7分)、单亲家庭(7.3分)及重组家庭(7.3分)。

影响因子方面,完整家庭和单亲家庭在正常范围内,均值小于1分;但重组家庭和父母之一长期不在家处于边缘水平,说明情绪行为问题给这些家庭的孩子在生活、学习、同伴交往上带来困扰,造成负面影响。

困难部分方面,四个类型家庭均处在正常范围内,完整家庭总体要好于单亲家庭、重组家庭及父母之一长期不在家三个类型。

3.不同家庭经济条件的学生情绪行为差异分析

由于非常贫困(0个)、比较贫困(18个)、中等(635个)、比较富裕(219个)、非常富裕(48个)五类经济条件家庭样本量相差悬殊,用单因素方差分析误差较大,故不能进行差异比较,其中非常贫困家庭样本量为0,予以排除。

但从均值来看,情绪症状方面,四类经济条件家庭均处于正常范围内,但非常富裕家庭(0.3分)情绪症状问题最少,情况最好,其次是比较富裕(1.0分)和中等家庭(1.2分),比较贫困家庭(2.1分)相对问题最多,受到负面情绪困扰相对突出。

品行问题方面,四类经济条件家庭均在正常范围内,非常富裕家庭(0.7分)情况最好,较少出现吵架、撒谎、偷盗等品行问题,其次分别为比较富裕家庭(1.4分)、中等(1.5分)、贫困家庭(1.6分)。

多动方面,四类经济条件家庭均处于正常范围内,但比较贫困家庭(5.0分)均值位于正常范围内(0~5分)的最高上限,临近边缘水平,存在专注较差、注意力不够集中等问题,有多动症的风险,值得注意。非常富裕家庭(1.4分)情况最好,较少出现多动问题,其次是比较富裕(3.0分)和中等家庭(3.3分)。

同伴交往问题方面,非常富裕、比较富裕、中等三类经济条件家庭处于正常范围内,比较贫困家庭(2.4分)在边缘问题水平,说明比较贫困家庭的孩子同伴交往上虽然没有表现出明显的问题,但相对缺乏交往技巧,会间歇感受到孤独。 从均值来看,比较富裕家庭(1.5分)同伴交往要好于非常富裕(1.7分)和中等家庭(1.8分)。