让痛苦被言说,用故事重塑生命之美

作者: 张红梅

摘要:儿童性侵犯事件给儿童留下的心理创伤长久而深远,不仅给儿童带来极大的精神伤害和心理压力,还严重影响其自尊、人际关系、学业成就和人格发展。一名童年持续遭受性侵犯的14岁女孩常年深受性侵后心理创伤的困扰,同时叠加校园暴力,导致中度抑郁障碍,无法完成正常学业,有多次自残自伤行为。心理教师在儿童接受抑郁症专业治疗之外,在叙事疗法的指导下,运用外化问题、重构故事、由薄到厚、举行仪式等具体方法,帮助该生获得积极的自我认同和对人生意义的体验,坚强面对人生的挫折和挑战。

关键词:性侵犯;叙事治疗;心理创伤

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2023)08-0052-05

一、个案概况

来访者小A,14岁,因病休学中。小A出生于一个城镇普通家庭,父亲以打零工为生,经济比较拮据。父母婚姻不顺,母亲在其两岁时离家出走,偶尔回来看望她。父亲中途有过其他女朋友同居生活,但未形成长期稳固的婚姻关系。

父亲脾气暴躁,小A从小就遭受父亲的家庭暴力,只要成绩稍差或有父亲看不顺眼的地方,父亲就会棍棒加身,不给饭吃。小A几乎没有温馨的回忆,由此养成了孤僻、敏感的性格,但自理能力很强。后来小A遭受了熟人多次性侵犯(不同男性),此事最终暴露,侵犯者被逮捕。遭受性侵犯的事情在当地被传得沸沸扬扬,小A遭受了巨大的舆论压力,尤其是所在学校,同学们都在背后议论纷纷,她甚至遭受了一些同学的校园霸凌。小A因此变得暴躁、易怒、叛逆、极端,不能遵守课堂秩序。老师也因此用有色眼光看她,导致小A越来越厌学。

后来,父亲因盗窃罪被捕,被判三年有期徒刑,入狱服刑,母亲已做失联认定,小A无其他依法具有监护资格的亲属,被当地民政局认定为事实无人抚养儿童,并对她行使监护权。小A先被当地政府转入养老院抚养,在此期间,小A因自残自伤、情绪行为异常,两次被工作人员送往当地精神卫生中心就医,诊断为通常在童年和青少年期发病的行为和情绪障碍,并进行了住院治疗。病情好转后出院,长期服用治疗抑郁症的药物。生病期间,小A抗拒去学校,办理了休学手续。后依照儿童福利政策送入市级儿童福利机构代养,等待父亲出狱,能够行使监护权。

我是小A目前所在儿童福利机构的心理老师,在她接受抑郁症专业治疗之外,辅助心理辅导服务,帮助她疗愈心理创伤。

小A主述失眠、厌学,恐惧社交,有过自杀念头和多次自伤行为,去年是病情最重的那段时间,手腕有自残疤痕。情绪低落,缺乏生活兴趣和欲望。

个人陈述:我觉得活着很没有意思,我真的很不讨人喜欢,大家都讨厌我,欺负我,也许我的出生就是一个错误。我也不想和其他人交流,有什么意义呢?我现在每天要吃两种治疗抑郁症的药,吃了手很抖,但是又不能不吃,不吃我就会发病,我很焦虑。有时候整晚睡不着觉,头也痛得很厉害,只能玩手机。去年有一天晚上,我实在忍受不了,就在养老院的房间自残,他们把我送到精神病院,在那里治疗了两次,有点好转就出院了。那里的医生说我还需要做心理治疗,可惜那里没有专业的心理医生,我也不知道去哪里找。

心理教师观察:小A言谈中表情淡漠,回避与老师的眼神交流,总是将脸转向另一边。说起过往,眼泪会不由自主地流下来,表现出强烈的痛苦情绪。声音中等,表达流畅,逻辑清晰。衣着非常男性化,黑灰色长袖衬衣和牛仔裤,短发。老师夸她眼睛长得漂亮,她评价自己长得很丑。

二、评估与分析

(一)评估

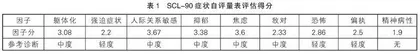

采用SCL-90症状自评量表评估,小A的测试得分如下:总分为260分,阳性项目数即阳性症状痛苦水平(阳性症状均分),为3.94。(见表1)

根据心理教师的初步了解、小A自述和量表评估结果显示,小A心境低落、兴趣和愉快感丧失、自卑消极、自我否定,存在抑郁、焦虑、恐惧、敌对情绪,社会功能减退,伴随多种躯体不适(头痛、胃痛),有自杀意念和自残行为,持续时间超过两年。其困扰与自己的成长经历和生活事件密切相关,由现实原因引起,属于中度抑郁障碍,需要接受专业治疗,同时辅助开展心理辅导。

(二)原因分析

个人原因:曲折的成长经历导致小A心理敏感、脆弱、自卑,丧失安全感,家庭暴力、校园欺凌、性侵犯等负性生活事件不断累积。尤其是性侵犯事件发生后,让小A产生羞耻、罪恶、焦虑、抑郁、愤怒、恐惧、敌对等一系列情绪症状,内化了自我否定标签,形成独特的创伤体验,又缺乏自我心理调节和疗愈能力,从而导致心理障碍。

家庭原因:父母婚姻不合,不仅没有履行监护和照料职责,还让小A从小遭受家庭暴力。在小A遭遇性侵犯后,无法提供情感支持和安全保护功能。

社会原因:政府、学校对困境儿童的保护不足,小A遭受性侵犯后隐私保护措施缺位,让小A暴露在大众舆论之下,社会文化中“受害者有罪论”“谈性色变”等性观念对小A造成了巨大的心理压力和二次伤害,进一步增加了心理创伤体验。

三、辅导过程

(一)辅导目标

近期目标:帮助小A缓解抑郁情绪,配合抑郁症治疗,处理家庭暴力和性侵犯事件带来的心理创伤,引导其坚强面对过去已经发生的事实,建立正向自我评价,发现生命中的积极力量和闪光点,寻回生命的动力。

长期目标:通过辅导,提高小A的心理健康水平和社会环境适应能力,发掘潜能,促进自我成长和人格完善。

(二)理论支持

叙事治疗假设,人们的生活是由不同的故事组成的,个人的故事反映了个人的过去,定义了个人的现在,影响并形塑了个人的未来[1]。在叙事治疗中,工作者要引导来访者对充满“问题”的故事充分叙说(串联“主线故事”),再利用问题外化和结构,将问题与人分离,使故事“由薄到厚”,同时挖掘“闪光”事件,最后重构一个积极而有力量的故事[2]。叙事治疗可用于不同年龄的个体,并适用于由现实生活事件引起的如受虐经历、暴力事件、婚姻冲突及创伤后应激障碍等的治疗[3]。而儿童的叙事治疗强调营造彼此合作、互相尊重、相互关联的氛围,扩宽孩子的治疗空间,增加故事、信件、戏剧和表演等元素,帮助儿童将问题外化,激发出儿童自身的创造性解决方式[4]。

(三)辅导过程

第一阶段:情感支持——不是你的错

心理老师已经提前通过前期会谈和资料收集了解了很多情况,但小A不愿过多叙述自己的痛苦故事。只是说自己“睡不着觉”“吃了药手很抖”“觉得生活很没意思”。小A的内心是矛盾的,一方面觉得活着没意思,不积极配合,但另一方面又很担心药物的副作用,对自己的抑郁症异乎关注。从中我们也可以看到,小A有正向求助的力量。心理老师抓住这一点,在前期偏重情感支持,重点放在小A对抑郁症药物的副作用问题上,帮助她一起查询药物的性能,以及副作用是否正常,能持续多久。之后,小A知道副作用是正常的,抑郁症好转停药后,副作用会缓解消失。心理老师也带领小A一起了解抑郁症,学习更多关于抑郁症的知识。小A终于认识到,心理老师是一个可以聊天、可以信赖、可以倾诉的“支持者”。

有一天,小A问老师:“她们都说我很矫情,很难搞,都看不起我,你为什么会对我这么好呢?”心理老师告诉小A:“她们说得不对,你只是有时候没有办法控制自己的情绪和行为,这不是你的错,你从小有太多痛苦经历,他们不够了解,其实这些都不是你能选择的。我相信换作其他任何一位14岁女孩子,不一定有你坚强,不会比你做得更好。”听到这些,小A终于崩溃大哭,向心理老师主动讲述起以往的故事。

第二阶段:疗愈开始——痛苦被言说

伊萨克·迪内森说:“一切的忧伤,只要能够变成故事,或者通过故事讲述出来,都是可以承受的。” [5]当小A开始讲述故事时,疗愈就已经开始了。这一阶段,心理教师重点是带着“尊重的好奇”去倾听小A的“主线故事”,使用接纳、支持、同感的语言和开放式提问,帮助小A充分叙说生命中那些不可磨灭的痛苦经历。“我从小就这么可怜,被妈妈抛弃,被爸爸打,他们不喜欢我为什么要生我呢?”“你能想象被好几个男人侵犯吗?我害怕极了,你们没有经历过,根本不能了解我的痛苦。”“现在大家都知道我被性侵了,大家都看不起我,我这辈子已经完了!”“我想不通这些事情为什么偏偏都发生在我身上。”“活着已经没有意思了,为什么不让我痛快地去死呢?死了就好了,死了就干净了,反正我早晚都会死的。”在人们传统的认知里,性创伤通常被看作耻辱,甚至对遭受性侵犯的受害者污名化,遭受性侵犯给小A带来深深的罪恶感和耻辱感,仿佛遭受性侵犯是自己的错。鉴于此,心理老师在倾听中要了解小A对性及性侵犯的看法,帮助小A认识到,遭受性侵犯的儿童才是受害者,这一切都不是她的错,只有冲破压迫自己的偏见,才能重新找到生命意义和动力。

第三阶段:解构故事——打开行李箱

叙事治疗一个核心的观点即“问题是问题,人不是问题”。如果我们因为问题去责怪人,被责怪的人会因为罪恶感和羞耻感动弹不得,无法去实现想要的改变。在这一阶段,心理教师运用问题命名、跳出故事看问题、寻找例外等方法去解构小A的问题故事,仿佛打开禁锢小A内心的行李箱,让小A体验问题外化,让自责和羞耻的影响减轻,从而能够更客观、更理性,更有力量地去解决问题。

(1)为问题命名:在小A充分叙说自己的故事后,心理教师和小A一起分析提炼了目前最为紧迫、对自己影响最大的两个问题,一是抑郁症,二是性侵犯的影响,虽然两者紧密相关,但小A坚持这是两个问题。心理老师与小A协商,如何给自己的两个问题取个“特别的名字”,以明确“问题故事的焦点”,在后面的访谈过程中,可以直接称呼特定名字,促使问题与人分离,让小A对问题更有控制力。小A把抑郁症命名为“小黑”,给性侵犯事件命名为“闪电”。(小A的解释:性侵犯事件就像自己生命中的一道闪电,虽然转瞬即逝,但给自己留下了不可磨灭的阴影)

(2)跳出问题看故事:在为问题命名后,通过解构式聆听和询问,剖析两个问题对小A的影响,以及小A如何采取行动减轻问题的影响(见表2)。以“小黑”为例,在问题外化阶段,主要运用如下问话方式:

“小黑”第一次找上你是什么时候?

“小黑”在生活中对你的影响是什么?

你觉得“小黑”已经完全掌控了你的生活吗?还是有些地方是它没有办法掌握的?

你认为“小黑”是越来越强大还是越来越虚弱?

(3)寻找例外:发现隐藏在主流故事背后的“闪光故事”。叙事治疗认为,在问题故事的背后,一定存在和问题故事不相符的事件,可以称之为“独特的结果”,是通往新的、不同故事的途径和通道。心理教师鼓励小A叙述经验中某些被忽视的、与“问题故事”不相符的“例外事件”,让其认识到,有一些经验不曾被自己重视但具有积极内容和个人能力。如小A说,“办理我案子的工作人员曾说,她是站在我这边的,要支持我将侵犯我的人绳之以法,并不是所有的人都因为性侵犯事件看不起我。”“当我和网络上一些陌生朋友聊天的时候,我很愉快,似乎忘了抑郁症的存在。”“在如此艰难的处境中,我依然想要求助专业力量,治好自己的抑郁症。当不发病的时候,我想活着。”随着“例外事件”的增多,小A看到问题并没有完全掌控她的生活,她的生命中仍有很多积极的因素,这些逐渐导致小A改变自我负性评价,提升了小A的信心和自我效能感。

第四阶段:重塑故事——生命有力量

确定了小A并不想被“小黑”和“闪电”打败,并且寻找到了一些“例外事件”后,心理老师和小A一起在生活中不断寻找积极的故事经验,采用故事积极力量分析、同类型故事连接及不同类型故事迁移的技术,和小A一起将“例外事件”串接起来,以构建新的生命视野和积极力量。

心理老师询问小A,在她所有认识的人中,谁对她的改变最不感到意外?谁最期待看到她的改变?小A说可能是现在的室友小红,于是我们邀请小红作为见证人,加入会谈。我们一起倾听她的新故事,并给予反馈,寻找到了更多支持她能够摆脱“小黑”和“闪电”控制的例子。比如有一次小红邀请小A一起骑自行车,小A玩得很开心;小红说小A的游戏打得很好,在打游戏的过程中完全不会受到抑郁情绪的影响,与队友有说有笑,交流沟通非常顺畅;小红还观察到,小A吃了抑郁症药物后手抖的现象并不是经常出现,希望她不要过度焦虑。