初中生拒学类型与家校社协同机制

作者: 李远

摘要:当前初中生拒学问题日益严重,主要类型有情绪障碍、学业挫败、恋爱困扰、溺爱无度、人际受挫、青春叛逆、沉迷网络等。拒学原因主要有个人、家庭、学校、社会等四方面,解决拒学问题要家校社三位一体,要做到以学校为主导、以家庭为主体、以社会为辅助,建立家庭、学校、社会三者协同解决机制。

关键词:躯体化;拒学;家校社协同

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2023)14-0068-05

一、拒学的定义与表现

拒学行为是指儿童青少年在本该上学的年龄,拒绝上学或者难以整天坚持在课堂上学习的现象,这些孩子不是因为真正的身体原因或家庭困难无法上学,而是由于心理、社会原因造成的。主要表现为:上学困难,经常性迟到;上学,但会缺席一些课;上学,但上学前或上学时有一些躯体化症状,如头晕、腹痛、出汗、恶心等,心理焦虑、痛苦不堪并请求不上学;长时间待在家里不去上学。

大部分拒学的孩子待在家里时躯体化症状消失,男生常见居家时沉迷网络,作息紊乱,昼夜颠倒,社交功能减退;女生常见沉迷网络或电视,或无所事事。拒学和逃学不同,拒学学生只是不上学,不会违法乱纪或存在道德品质问题,更多是由于个人遭遇难以言说的挫败或被莫名的焦虑困扰。

二、初中生拒学的类型

拒学问题在国外研究比较多,国内研究比较少,拒学最严重的当属日本,日本由于学业压力大导致拒学问题严重[1]。近几年因为疫情等原因,我国中学生本不突出的拒学问题日益严重,在一些大城市的中学,每个年段都会有几个中学生不去上学,有一部分学生甚至长期居家无法到校。一些家长因为孩子拒学痛苦不堪,发生亲子冲突甚至导致家庭悲剧。目前,拒学问题在初中尤其初一年段特别突出,这与初中可能遭遇青春期困扰有关,也与初一面临着适应新环境问题有关。常见学生拒学类型很多,主要有以下七种。

(一)情绪障碍型

初三学生小欢(化名)经医院诊断是重度抑郁,一直在医院看病吃药,断断续续上学,上课时不是睡觉就是涂鸦,想整天待在家里但家长不允许,每次来学校都是被家长逼着来。小欢上课听不进去也听不懂,情绪低落,于是一直处在被逼着来学校几天然后回家休息几天的状态。像这样因为情绪障碍引起的拒学问题也在大幅增加。有研究表明,80%的情绪障碍患儿会出现拒绝上学行为[1]。实际上,绝大部分拒学的孩子都可能存在严重心理问题。

(二)学业挫败型

初三学生小刘(化名)是独生子,在小学和初一成绩中上,同学关系好且有一定的领导力。初二时成绩开始下降,父母花了很多钱为其补课,成绩起伏比较大,总体上呈现下降趋势。面对这种情况,小刘从偶尔在家晚上玩游戏、上课迟到,到每周缺课一两天,最后几乎都不到学校上课。他对学校老师说不去学校的理由是故意对抗家长,因为父母曾经用很伤人的方法逼他学习;给家长说不上学的理由是上不了普高,再学习也没有意义,自己家族的那些孩子都那么厉害,自己若连普高都上不了太丢人了。因为小刘不去学校,家长砸了他的手机又断网,但小刘不为所动。

小刘之所以这样,主要是因为成绩达不到家人和自己心目中的位次,无法接纳和面对自己的成绩。这种因学业挫败而拒学的例子很常见,很多家长望子成龙、望女成凤,学习目标过高,为孩子的学习过度付出。当孩子觉得自己的学习成绩无法达到预期时就会选择逃避。

(三)恋爱困扰型

初一学生小蕾(化名)是独生女,爸爸长期在外地工作,妈妈没有文化,独自一人照顾她。小蕾相貌平平,满脸青春痘,偏胖,但她的学习成绩好且颇有文学才华。某段时间因受当地疫情影响居家上网课,小蕾经常与班级某帅气男生热聊,后来小蕾主动跟男生告白,男生接受了,班级同学也都知道两人的关系。恢复线下教学后,小蕾期待见到男生并憧憬与男生进一步发展关系,此时男生却提出只做普通朋友的要求。小蕾满心期待遭遇冷水,表面上欣然接受,但是之后经常上课迟到或缺课。有时在学校晨检时体温达到37度,学校只好让其回家,但回家后体温立即恢复正常,父母带到各个大医院也查不出任何身体问题。小蕾居家时经常与母亲吵架,怪母亲没文化,还把自己生得不好看等。几经折腾,最后小蕾只好休学在家。这种因恋爱困扰而导致拒学的例子在女生中比较常见。

(四)溺爱无度型

小睿(化名)在小学和初一上学期时一直成绩在班级名列前茅。小睿父母老来得女,从小对她百般宠爱,小睿除了学习,其他事情都不会做也不用做。母亲是银行高管,但是在小睿面前却唯唯诺诺,任由小睿摆布呵斥。小睿爸爸在家里没有话语权也不管事,家里大小事情均由母亲做主。小睿几乎每天上课都迟到,学校就在家门口500米不到,母亲每天早上要不断催起床,为了让其到校读书还要开车接送。小睿稍不如意就对母亲破口大骂,每天晚上回家后都要先玩手机,玩到心情好了才开始写作业,跟家长约好的玩手机时间没有一次算数。随着看手机时间越来越长,成绩开始下降,她上学迟到和缺课越来越严重,最后整天待家里不去学校。因为溺爱迁就,孩子任性,抗挫力差,适应不了紧张的中学学习生活导致拒学的现象也比较常见。

(五)人际受挫型

小肖(化名)在班级中属于比较有个性的男生,朋友少且比较敏感,班级有个刚来的同学比较有势力,这个同学很喜欢去招惹他甚至欺负他。比如上课起立时故意拉开他的椅子,害他差点坐到地板上,经班主任批评教育,该男生每次都表示自己开玩笑,以后不会了,每次处理结果都是不了了之。小肖遇到事情也不跟班主任说了,他开始把自己关在家里不去上学。与此同时,隔壁班的女生小丽(化名)因为讲话比较冲,得罪班级几个女同学尤其是有个在外面“混”的女同学,于是班级好多女同学对她冷嘲热讽,在班级里孤立她,路过时朝她翻白眼或者故意吐口水,相互开玩笑含沙射影攻击她,小丽害怕到学校,经常借故不上学。老师想帮她但无从帮起,因为没有明显证据说明对方在孤立她。

这两个都是典型人际关系受挫特别是校园欺凌引起的拒学。中学阶段,中学生特别重视伙伴关系,非常在意同伴的评价,渴望友谊,最怕没有朋友,怕自己被孤立。与此需求相反的是,很多中学生缺乏人际交往技巧,容易造成同伴关系受挫。因同伴关系受挫造成拒学的例子也比较常见。

(六)青春叛逆型

初二学生小勇(化名)人如其名,比较勇敢,嘴巴敢讲,敢爱敢恨,在同学中比较有影响力,尤其在挑战老师权威上特别勇敢。有一次上美术课,因为讲话被老师批评,他当场跟老师吵了起来,说自己没有讲,是老师眼睛和耳朵有问题,气得美术老师一句话都说不出来。因为经常迟交作业,语文老师经常批评他。慢慢地他上语文课不是讲话就是睡觉,语文老师也不再管他。小勇从语文课睡觉到缺课,到最后连其他课也开始拒学。

青春期的孩子叛逆,好出风头,讲话直白,尤其喜欢挑战权威,比如家长和老师的权威。如果遇到一位经验很丰富的老师,比较懂得以退为进进行引导,就有可能转变过来;如果碰到年轻经验少的老师,可能就会发生激烈冲突,师生关系紧张,继而可能导致孩子厌学、拒学。

(七)沉迷网络型

初二学生小民(化名)的父亲是海上作业人员,长期在外工作,母亲独自带他,姐姐已经上了大学。母亲在对小民教育上比较放任。小民从小学四年级开始就喜欢玩网络游戏,还偷偷用母亲的支付宝花了六千块买游戏装备,对此母亲说了几句就放过了。初一入学三周后,小民开始逐渐出现迟到、上课睡觉、断续不来学校等现象。母亲说小民晚上都要玩游戏玩到三更半夜,早上叫他起床就生气,请求老师帮早上打电话叫他起床。母亲想要没收他的手机,他就威胁跳楼,只能任由其玩。老师去家访,小民跟老师说自己不去上学了,自己将来想当游戏主播。对此母亲只是不停地唠叨:“为什么会这样,老大我也这样养,老大就那么乖巧,还考上大学,老二为什么这么不听话。”

这几年因为沉迷网络拒学的孩子特别多。孩子沉迷网络,大部分原因是逃避学业压力和现实人际压力等。小民则主要是因为小学阶段家长的放任、疏于陪伴和管理导致沉迷网络,到初中就完全失控。因为沉迷网络导致的拒学现象特别突出,引发的悲剧也很多。

以上介绍了七种典型类型,其实大多数拒学孩子都属于混合类型,比如有学业挫败兼沉迷网络,有人际关系伴随青春期困惑的,甚至是好几种类型混合。除了混合,还可能互为因果,比如沉迷网络导致学业挫败,学业挫败导致沉迷网络等。

三、初中生拒学的影响因素

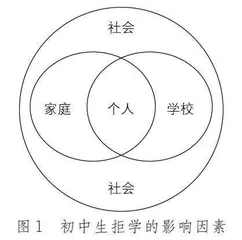

中学生拒学原因主要有个人、家庭、学校和社会等方面,这四个方面就像一个系统,其中个人处于系统最中间,家庭和学校包含个人且直接作用于个人,社会则在外圈影响这三者。(见图1)

(一)个人原因

从个人因素来看,心理障碍是最为普遍的原因之一。有观点认为,拒学主要是由于情绪障碍,如抑郁、焦虑、恐惧等情绪会导致上学困难,并出现回避上学的行为。临床研究发现,儿童拒绝上学时常伴有躯体症状(54%)、情绪反应(77.3%);因拒绝上学而入院的儿童中有50%被诊断为精神分裂症,36.4% 被诊断为焦虑障碍(包括分离焦虑障碍、恐惧症、强迫症、癔症),4.5%被诊断为心境障碍(抑郁症、双相情感障碍),9.1%被诊断为品行障碍[2]。此外,个人特质也是影响因素,比如胆小、孤僻、退缩、敏感、不合群等。个人遭遇了学习、人际、情感上的挫折,也容易引发拒学。最后,青春期叛逆造成人际冲突,也可能引发拒学。

(二)家庭原因

首先是家庭结构问题,如离异、重组、寄养、单亲、隔代抚养等。其次,家庭环境也是孩子拒学行为的影响因素。有研究表明,父母文化程度越低,孩子产生拒学心理的危险性越高;父母离异是孩子产生拒绝上学的危险性因素[3]。拒学问题形成的因素中,来自家庭的因素最多。例如,父母离异可能导致孩子自卑而回避与同学接触,回避学校;家庭不稳定,如父母经常吵架、家庭关系不稳定、家庭冷暴力,也是拒学诱因。家庭教养方式如过度溺爱和严厉等都可能造成孩子拒学。

(三)学校原因

学校是引发拒学的场所。如今中考改革,很多地方是一半上普高、一半上职高,家长和学校对中考的重视程度甚至超过高考,许多学校片面追求升学率,以减负之名行增负之实,把学生一直圈在学校里学习。 竞争压力大、学业负担重、学业困难、学习缺少成就感是导致拒学最重要的因素。其次,师生关系或者同学关系紧张,存在校园欺凌或者暴力,或者孩子新到一个环境难以适应,也会造成拒学。

(四)社会方面

社会过度宣传如明星一夜成名、商人投机取巧、网红不劳而获等思想,淡化知识改变命运的观念,网络上充斥着及时满足快感的游戏,使得学生极易沉迷。对未成年拒学或辍学缺少必要的教育和衔接机制,间接为拒学提供温暖的土壤。

四、应对初中生拒学问题的家校社协同机制

初中是拒学发生的高峰。拒学问题如果没有得到及时解决,对青少年成长会产生很不利的影响。近则导致成绩下降,学业跟不上,人际关系受损,如与父母关系紧张或与同学疏离等;从长远看,必然对其学业、生涯、恋爱、婚姻、交友、工作等产生不良影响,给孩子的家庭带来很大的压力,也给社会造成很多不稳定的因素。同时还会造成家庭经济压力大,学校管理困难。

如果孩子出现拒学现象,必须想办法尽早让孩子回到学校,孩子在家中滞留的时间越长,回校上学的困难就越大。目前主要是家庭独自面对困境,应对方案也单单指向个体和家庭,学校有限度支持配合家庭,在学校和社会等层面还未形成专门的干预机制。解决拒学问题时,家长和学校常把关注点放在孩子本身,对孩子进行教育,效果往往很有限。拒学的影响因素很多,需要建立家庭、学校和社会的协同机制,家校社三方一起努力,形成教育合力和资源互补,才能确实解决问题。否则单做孩子工作,常常会经历一个递进加重模式:厌学,偶尔缺课,经常缺课,居家长期不来(或者休学),之后彻底辍学或者长期居家。