“双减”背景下的初中生学业压力现状与教育对策

作者: 梁艳芳

摘要:为了解“双减”政策下的初中生学业压力现状,采用中学生学业压力源问卷与抑郁自评问卷、焦虑自评问卷对1096名初中生进行调查。结果表明,初中生的学业压力在一系列减负措施下得到缓解,但是相比其他学业压力,竞争压力呈不断加剧趋势;初中生抑郁的发生率为28.5%,焦虑的发生率为42.75%;学业压力存在“初二现象”,初二学生压力高于初一、初三学生;学生的学业压力与抑郁情绪、焦虑情绪存在正相关,与学业有关的变量是影响情绪健康的重要因素。心理健康教育工作者可以从促进积极认知评价、教授主动应对策略、培养良好个性品质等方面来设计课程,以期改善初中生的学业压力,助力国家减负政策实施。

关键词:“双减”政策;学业压力;学业负担;初二现象

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)19-0014-06

一、研究背景

(一)学业负担与学业压力

2021年7月,国家颁布《关于进一步减轻义务教育阶段学生学业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策),其目的是从国家政策层面减少多方叠加给学生的学业负担。“双减”政策能否让学生负担快速下降,这是政策落地的难点之一[1]。

事实上,从1955年教育部发布《关于减轻中、小学校学生过重负担的指示》到现在,国家一直尝试以多种方式有效减少中小学生学业负担。然而,减负后却往往出现逆势反弹现象,形成“负担重—减负—负担更重—继续减负”的怪圈[2]。此怪圈与我国社会根深蒂固的传统教育观念息息相关[3],这一教育观念带来竞争、期望、要求等学业压力,这些压力又会促使家长、学校给学习任务层层加码,带来更多的发展、时间等学业压力。

因此,学业压力来源于客观因素与主观因素的相互作用,既然减负的目标是为了减压,那么减负不仅要减少客观存在的学业负担,还应该减轻包括传统教育观念及其引发的心理负担[3]。

(二)学业压力与学业成就

学生的学业压力对学业成就高低有关键作用,朱巨荣[4]调查了上海市1403名初三学生发现,学业压力与语文成就、数学成就均呈显著负相关,张文海、申继亮[5]根据不同的目标定向将中学生分为掌握目标组和成绩目标组,发现学习压力对两组学生的学业成绩都产生了负向作用,而对成绩目标组的学生设置掌握目标时,产生的学习压力反而对学业成绩起到了积极作用。刘在花[6]也发现,学业韧性能调节学业压力对学业投入的影响。

总之,学业压力与学业成就的关系在理论上呈倒U形关系,过大或过小的学业压力均不可取,而学业压力的大小受任务、目标、要求、心理韧性等主客观因素综合影响[7]。现实情况中,大部分的青少年感知到较重的学业压力[8]。因此,调节学业压力对加大学业投入、提高学业成就有重要意义。

(三)学业压力与心理健康

对学业压力的不良反应会损害身心健康[9]。拉扎罗斯(Lazarus)和福克曼(Folkman)[10]提出的“压力认知交互作用模型”认为,个体在压力源(stressor)的作用下是否产生压力反应,取决于个体对压力源的认知评价(cognitive appraisal)和应对(coping),认知评价和应对是压力过程中的两个重要的中介变量。学业压力会直接导致学习倦怠,也会通过影响学习自我效能感而增强学习倦怠[11],提高初中生的核心自我评价有助于在不良班级环境中保持恰当的学业压力反应[12]。另一方面,如果学生能拥有更多的情绪性支持、尊重性支持,他们能更合理有效地应对学业压力[13],正向的支持系统会激发更多主动应对策略[14]。

“双减”政策已经出台一年,叠加疫情防控等特殊背景,当下初中生的学业压力如何?心理健康教育工作者如何从改善学生的主观因素出发,帮助学生建立合适的心理预期,营造适当的学业压力空间,保持身心健康,保障国家政策有效落实?这两方面是本研究的重点。

二、研究方法

(一)研究被试

在广东省某初中学校取样,分两阶段进行研究。

第一阶段主要调查学生的学业压力现状。针对三个年级以班级为单位进行整群随机抽样,初一、初二年级分别从20个班随机选取10个班,初三从18个班选取6个班,发出问卷1110份,收回有效数据1096份,有效率98.74%。其中,初一442人,初二428人,初三226人;男生658人,女生438人。

第二阶段主要调查学生的情绪健康现状以及验证其与学业压力的关系。针对初一初二年级,在已参加第一阶段调查的870位学生中,随机抽取435位同学,收回有效问卷407份,有效率93.56%。

(二)研究工具

选用陈旭[15]的中学生学业压力源问卷(SSS),该问卷共56题(针对原问卷62题通过因子分析后保留56题),包含竞争压力(RS)、任务要求压力(CS)、挫折压力(FS)、期望压力(ES)、发展压力(DS)五个维度。其中任务要求压力包括任务压力、要求压力和时间压力三个一阶因子,挫折压力包括挫折和环境压力两个一阶因子,期望压力包括目标压力和他人期望压力两个一阶因子。1分代表没有压力,5分代表压力很大,几乎无法承受。问卷的内部一致性系数为 0.9041,且各因素与总分之间相关性在 0.618~0.880之间,研发至今被多人研究使用[6,14]。

William W. K. Zung编制的自评焦虑量表(SAS)和自评抑郁量表(SDS)的信效度在0.7~0.9之间,是心理咨询机构广泛应用的心理健康评估工具[16]。

数据分析采用SPSS 23.0软件。

三、研究结果

(一)初中生学业压力与焦虑、抑郁现状

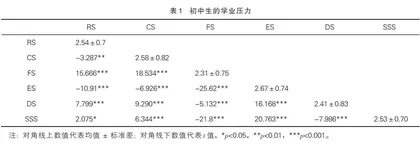

调查结果发现,学业压力均分在2.31到2.58之间,根据问卷选项,2代表压力较小,3代表压力中等,我们可以判断,初中生学业压力整体分布在中等偏弱区间。将五个维度分和总分逐一配对对比,发现差异均显著,t值绝对值在2.08到25.62之间,p值均小于0.05,其中期望压力>任务要求压力>竞争压力>整体学业压力>发展压力>挫折压力,详见表1。

另外,针对初一初二学生的焦虑、抑郁初筛发现,学生的SAS得分为37.66±8.04。SDS得分为32.54±11.06,以SAS分值≥40分、SDS分值≥41分为临界值,发现焦虑的发生率为42.75%(174/407),抑郁的发生率为28.5%(116/407)。焦虑、抑郁均未在性别、年级、独生子女以及不同家庭收入等因素上发现差异(p>0.05)。

(二)初中生学业压力的年级差异

统计各人口学变量对学业成绩的影响,未发现显著的交互作用,除了年级变量之外,亦未发现其他变量的主效应。初中生学业压力和各维度得分存在明显的年级差异,事后分析发现,除了竞争压力是初二和初三都显著高于初一以外,其他四个维度以及总分都是初二显著高于其他两个年级,学业压力在初中阶段呈先升后降态势,出现特殊的“初二现象”。详见表2与图1-6(各年级学习压力平均值)。

(三)学业压力与情绪健康的关系

将学生的学业压力分数与焦虑、抑郁分数进行归纳分析发现,学业压力的总分与各维度得分都与焦虑、抑郁等情绪健康分数存在显著相关(p均<0.0001),相关系数在0.3到0.45之间,而且学习压力与抑郁的相关系数均大于与焦虑的相关系数(p均<0.0001)。详见表3。

四、分析与讨论

(一)减负政策下的学业压力变化分析

纵观近20年来初中生的学业压力可发现,第一个十年里(2003-2012),学生学业压力总体处于中等区间,各维度的压力差异较大。例如陈旭[15] 2004年发现初中生学业压力在1.74~3.99之间,李田伟[14]2007年发现初中生的学业压力在2.42~3.38 之间。第二个十年里(2013-2022),初中生的学业压力开始变小,且在各维度上更加集中。例如刘在花[6]2016年研究发现,初中生的学业压力平均值在2.33~2.65之间,我们的调查结果也显示初中生学业压力整体处于中等偏弱区间,均值在2.31~2.67之间,印证了这一变小的趋势。在这十年里,教育部2013、2014分别制定实施《小学生减负十条规定》《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,2021年出台“双减”政策,减负减压潮流滚滚而来,将20世纪提出的素质教育进一步具体到核心素养上[2],从校内课程改革到校外培训整治,全方位改善学生课业负担。从研究结果来看,这套组合拳一定程度减轻了学生的学业压力。

值得关注的是,虽然整体学业压力在减轻,然而学生感受到的期望压力却在上升。在陈旭的研究中,学生的期望压力小于2,小于其他学业压力,刘在花也发现初中生的期望压力最小,而在我们的研究中,最大的学业压力却转为期望压力。期望压力变大与高等教育普及造成学历贬值以及中考进行职业教育分流有莫大关系[17]。上述政策实施原意为减轻学生负担,但家长和社会的传统教育观念尚未发生根本改变,客观上把升学压力转变为学业期望,提前附加在初中阶段学生身上。因此,逃离减负反弹的怪圈,需要基于顶层规划的政策支持与引领,也需要基于学生、教师、家长等所有教育参与者的传统观念有效转变与对应行动。

(二)学业压力的“初二现象”分析

分析初中生学业压力的年级变化趋势,可以发现存在先下降再上升的“U形”趋势[6,15],以及随年级增长而变大的“线性增长”趋势[14,18],而我们的研究结果发现了“倒U形”趋势,和以往结果皆有不同。可能的原因包括:从客观环境来说,初二带来普遍的学业分化[19-20],近几年的中考“普职”分流加大了初中生升学压力,而相比较学业分化已成定局的初三,初二学生正处于学业分化的初期,可能会背负更多来自父母和自身前途的压力,加上初二期末的分班与初二课程的增加,从期望、竞争、任务要求等方面都加剧了初二学生的压力情况。从主观原因来说,初二学生常常出现对抗情绪、抑郁、自卑等各种各样的心理困惑和问题以及说谎、破坏等不良行为[19],需要更多心理资源来应对心理断乳的关键期。因此,主客观因素的共同作用可能是初二的学业压力大于初一初三的原因。重要的是,研究启示我们,需要更加关注调节初二学生学业压力。

另外,调查结果显示性别、独生子女与家庭经济对学业压力的影响均不显著。大多数前人研究发现女生学业压力高于男生[4,14,18],也有研究发现男生学业压力高于女生[12],另有学者发现独生与非独生子女的学业压力存在明显差异,独生子女的学业压力更高[6,18]。结论的不稳定性提示需要更多的数据来发现规律。更重要的是,学业压力受个体、家庭、学校、社会的相互作用影响,学业压力的调整与改善也不是一朝一夕能完成的,需要更多的研究与行动。

(三)学业压力与情绪健康关系分析

调查结果表明,学业压力与焦虑、抑郁等情绪问题存在显著相关,且与抑郁的相关程度大于与焦虑的相关程度,这和前人研究结果趋同[14]。过高的学业压力可能会通过焦虑和抑郁引发自杀,例如姚逸斌[9]在研究中发现,初中生学业压力导致自杀意念时,焦虑起部分中介作用,抑郁起完全中介作用,焦虑和抑郁起双重中介作用。虽然单一的学业压力对焦虑、抑郁及自杀的影响有限,但是学业压力感受再加上应对效能感、学业成绩、压力评价、应对策略等能解释焦虑60.6%的变异量,能解释抑郁81.8%的变异量,而这些变量都与学业压力存在错综复杂的关系[14],因此,学生的学业压力与心理健康有很大关系。数据的背后是一个个青春少年,一条条鲜活生命,我们需要利用平均化的数值来把握整体情况,探究整体规律,更需要超越平均化的数值,关注背后每一个个体。

五、建议与对策

良好的社会支持能够有效帮助初中生缓解学业压力[13-14],为此,国家、教育机构、教师与家长都需要付出更多的努力。心理教师面对处于学业压力中的学生,可以利用课程、活动、个体与团体心理辅导等教育途径给予帮助[19]。下面从课程出发,基于压力认知交互作用模型[10]与前人的研究结论,探讨可行的课程主题设计。