学生感知的教师语言暴力对师生关系的影响

作者: 刘广增 罗世兰 张大均

摘要:为探讨学生感知的教师语言暴力对师生关系的影响。以重庆市四所中学初一到高三的1338名学生为样本,采用问卷法调查了学生感知的教师语言暴力和学生自评的师生关系,并使用SEM(结构方程模型)分析法进行数据分析。结果显示:控制协变量后,学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关;学生感知的教师语言暴力能够显著负向预测师生关系;性别在学生感知的教师语言暴力与师生关系之间起调节作用,学生感知的教师语言暴力对女生师生关系的负向预测作用显著大于男生。

关键词:教师语言暴力;师生关系;性别差异;实证分析

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)22-0019-06

一、研究背景

师生关系是教育教学领域中最基本,同时也是最核心、最重要的人际关系,是教育改革中的重要变革因素,是师生和谐发展、提升教育质量的关键性因素[1-2]。越来越多的人认为,师生关系的性质和质量在激励和吸引学生能力方面起着至关重要的作用[3-4]。

师生关系良好的教师通常能够与学生在情感上建立亲密、安全和信任关系,能够为学生提供实质性的帮助,并能给予学生课堂上的关怀。师生关系会影响学生情感幸福、积极自我意识、社交和学业动机取向及其相应技能的发展[5]。已有研究还发现好的师生关系对学生的学校投入、心理健康、学业成就和行为表现等均存在积极作用[6-9]。

因此,通过对学校师生关系的研究,揭示影响师生关系的主要因素,进而提升教师对师生关系处理的能力,对最终促进学生的积极学习和发展具有重要的理论和实践意义。

国家教育事业发展“十三五”规划明确指出要加强师德师风建设,提升教师能力素质,完善教师管理制度等,同时也提出要优化校园育人环境,加强校园文化建设[10],而这些内容与教师的外在行为表现密切相关。

教师语言暴力作为校园软暴力的表现形式之一,是一种教师在学校场域里的教学活动中,直接或间接地对学生使用具有谩骂、诋毁、蔑视、嘲笑等侮辱歧视性的语言,一种导致学生在人格尊严、精神上和心理健康上受到侵犯和损害的语言行为[11]。教师语言暴力受东西方文化差异的影响较大。

杜威强调教育促进儿童本能生长,提出了“儿童中心主义”的教育原则,儿童是起点,是中心,而且是目的,儿童的发展和生长就是理想所在。“以儿童为中心”体现在教育过程,它要求教师应考虑儿童的个性特征,使每个学生都能发展他们的特长,尊重儿童在教育活动中的主体地位[12]。同时,西方人本主义心理学流派强调学生个体的尊严和价值,教育应该把学生培养成具有主动性、独立性和创造性的人,最终使学生达到自我实现的状态[13]。

而中国的传统教育观念认为“养不教,父之过;教不严,师之惰”“板子响,学问长”和“一日为师,终身为父”等,即教师有必要对学生进行严加管教,而学生对老师的批评和教育也应接受和服从。

因此,相对于西方教育环境,中国本土教育环境更容易为教师语言暴力的滋长提供土壤,对其进行研究就显得尤为重要和有意义。

教师对学生实施的语言暴力主要有隐蔽性、持久性、自我性三个特点[11]。相较于外在的体罚,教师对学生使用的语言暴力更会为学生的精神和心理留下伤害和阴影,且这种伤害和阴影会弥久存在,很难消除。同时,经常使用语言暴力的教师往往具有心理承受能力弱、自控能力差、教学和沟通水平低等特点,对学生使用语言暴力时较为自我,很少能考虑学生的感受。

而对于经受了教师语言暴力的学生来说,自尊和自信心都受到了打击,其精神和心理的双重伤害业已造成,严重的甚至会导致辍学、自杀,甚至走上违法犯罪的道路。

因此,针对教师语言暴力的研究同样是非常必要且迫切的。目前国内对于教师语言暴力现象的研究较少,且已有相关研究也均集中在理论式思辨和经验式对策两个方面,未发现相关实证研究。缺乏相关测量工具,是导致教师语言暴力实证研究尚未出现的原因之一,本研究在借鉴已有文献的基础上,编制了关于学生感知教师语言暴力的题项,用于本研究的开展。

教师语言暴力所带来的直接危害就是对师生之间关系的破坏,且极有可能间接通过对师生关系的破坏进而造成其他危害性结果。已有理论研究结果显示,在教育领域中教师语言暴力现象会严重恶化师生关系,致使产生“对抗排斥”的师生关系,这样的师生关系严重影响到正常的课堂教学,从而导致教育效果弱化或失却,甚至将教育导向歧途[14-15]。

另外,关怀理论认为,师(关怀者)生(被关怀者)之间要构建一种关怀与信任的关系,从现实情况出发,考量学生的需求,并用实际行动帮助学生实现合理需求,及时与学生相互沟通交流,双方必须意识到这不是单向的关怀关系,相互之间需要响应,从而优化师生关系[16],且只有在学生知道教师关怀他们时,他们才会关注到教师的学问[17]。

而教师语言暴力恰恰与关怀相反,对良好师生关系的建立有害。然而,截至目前,关于教师语言暴力与师生关系两者之间的实证关系分析尚未见报道。

综上所述,以往关于两者关系的实证研究较少,且均为理论式思辨和经验式对策的研究,缺乏实证数据的分析和结果,不利于对两者之间客观关系的认识,也不利于研究成果的进一步推广应用。因此,本研究将基于结构方程模型(SEM)对学生感知的教师语言暴力与师生关系两者之间的关系进行实证探讨。同时,考虑到不同性别学生心理的发展存在差异,本研究也将探讨性别可能在学生感知的教师语言暴力和师生关系之间所起的调节作用。根据文献综述提出如下假设:

H1:学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关;

H2:学生感知的教师语言暴力能够显著负向预测师生关系;

H3:性别在学生感知的教师语言暴力和师生关系之间起调节作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采取整群和分层抽样的方法,抽取重庆市四所中学(兼顾城镇和农村学校)的初一到高三学生共1445人,剔除规律作答和无效问卷后,最后获得有效问卷1338份,有效回收率92.6%。

具体为:男生663人(49.6%),女生675人(50.4%);初一202人(15.1%;男生118人,女生84人)、初二274人(20.5%;男生149人,女生125人)、初三168人(12.6%;男生91人,女生77人)、高一257人(19.2%;男生126人,女生131人)、高二179人(13.4%;男生99人,女生80人)、高三258人(19.3%;男生80人,女生178人)。总体以及各年级内男、女生比例较为均衡,样本代表性较好。样本被试平均年龄14.79±1.82岁。

(二)研究工具

1.教师语言暴力测试题

参考已有的教师语言暴力理论研究成果[11,18],编制一题“老师会嘲笑或对我大声喊叫”。采用李克特五级计分方式,具体分为从不、很少、有时、经常、总是五个等级,依次计1~5分,分值越高,代表学生感知的教师语言暴力程度越高。

2.师生关系量表

采用沃建中、林崇德、马红中等[19]编制的人际关系量表中的师生关系分量表。师生关系分量表包括四个题项,量表采用五级量表计分方式,具体分为不符合、比较不符合、一般、比较符合、符合五个等级,依次计1~5分,分值越高,符合程度越高。全部题项在计分时进行反向转换,即分数越高,学生自评的师生关系越好。问卷的信、效度良好。本研究中,师生关系分量表的Cronbach’s α系数为0.81。

(三)数据处理与分析

采用SPSS 24.0和MPLUS 8.3[20]进行数据处理和分析,统计手段主要包括t检验、Pearson积差相关分析和结构方程模型。SPSS 24.0主要用于t检验和相关分析,MPLUS 8.3用于构建结构方程模型。建立结构方程模型时,为校正偏态数据对模型估计的影响,所以采用稳健极大似然估计法(Robust Maximum Likelihood,MLR)。为评估假设模型对数据的拟合度,以模型拟合指标CFI和TLI≥0.90,RMSEA≤0.06,SRMR≤0.08为模型对数据拟合良好的标准[21],并应综合考虑各模型拟合指数[22]。

三、研究结果

(一)教师语言暴力和师生关系的t检验

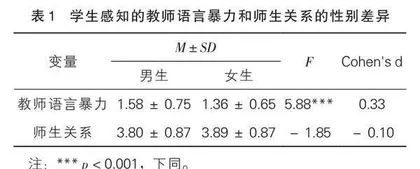

采用独立样本t检验考察学生感知的教师语言暴力和师生关系的性别差异。结果显示,性别仅在学生感知的教师语言暴力上存在显著差异(t=5.88,p<0.001),男生感知的教师语言暴力得分显著高于女生(M男=1.58,M女=1.36)。见表1。

(二)学生感知的教师语言暴力和师生关系的描述统计与相关分析

先将学生感知的教师语言暴力得分进行分组(前27%为高分组,后27%为低分组)[23],然后进行独立样本t检验,结果显示,低教师语言暴力组的师生关系得分显著高于高教师语言暴力组(t=15.34,p<0.001)。采用Pearson积差相关法对教师语言暴力和师生关系进行相关分析。结果显示,教师语言暴力与师生关系呈显著负相关(r=-0.44,p<0.001)。见表2。

(三)教师语言暴力对师生关系的影响

1.学生感知的教师语言暴力对师生关系的整体影响

根据相关分析结果,学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关。因此,接下来需要探讨学生感知的教师语言暴力是否会对师生关系产生影响,并同时对性别和年级协变量进行控制。结果显示,结构方程模型对数据的拟合效果较好:x2(11)=87.75,CFI=0.953,TLI=0.914,RMSEA=0.072(95% CI=0.059,0.087),SRMR=0.030。在控制性别和年级后,教师语言暴力能显著负向预测师生关系(β=-0.502,p<0.001)。见表3。

2.性别在教师语言暴力与师生关系之间的调节作用

通过结构方程模型进一步分析性别是否在教师语言暴力与师生关系之间起调节作用,采用结构方程模型中的群组分析(男生、女生)和“Model Test”命令检验性别的调节作用[20],同时对年级协变量进行控制。结果显示,模型对数据拟合较好:x2(23)=119.395,CFI=0.937,TLI=0.918,RMSEA=0.079(95% CI=0.065,0.093),SRMR=0.039。性别调节教师语言暴力与师生关系之间的关系[Wald x2(1)=4.290,p=0.038],教师语言暴力对女生师生关系的负向预测作用显著大于男生(β男=-0.427,p<0.001;β女=-0.527,p<0.001)。见表3。

四、讨论与建议

通过对学生感知的教师语言暴力和学生自评的师生关系两者之间关系的检验发现,在控制协变量后,学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关;学生感知的教师语言暴力能够显著负向预测师生关系;性别在学生感知的教师语言暴力与师生关系之间起调节作用,即学生感知的教师语言暴力均能显著负向预测男生和女生的师生关系,但学生感知的教师语言暴力对女生师生关系的负向预测作用显著大于男生。具体讨论如下:

(一)学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关

研究发现,低教师语言暴力组自评的师生关系得分要显著高于高教师语言暴力组,教师语言暴力与师生关系呈显著负相关,相关系数为-0.44。相关系数的绝对值表示系数大小或强弱,相关系数的绝对值越大,相关性越强,积差相关系数大小介于-1到1之间,0~0.4为无相关或弱相关,0.4~0.7为中等相关,0.7~1.0为高度相关[23]。学生感知的教师语言暴力与师生关系处于中等相关水平,说明两者之间存在密切关系,但测量的是不同内容。