亲子关系对青少年抑郁的影响:感恩和自我关怀的中介作用

作者: 粟思畅 魏铭辰

摘要:为了探讨亲子关系对青少年抑郁的影响,构建了一个并行中介模型来探讨感恩和自我关怀在亲子关系对青少年抑郁影响中的中介作用。采用亲子亲合评价量表、简易抑郁自评量表(PHQ -9)、青少年感恩量表以及自我关怀量表,并采用整群抽样的方法对重庆某中学学生进行问卷调查,共收得有效数据735份。使用相关性分析、差异检验、中介效应分析等统计学方法进行分析。结果发现:(1)亲子关系对青少年抑郁有显著的负向预测作用;(2)亲子关系通过感恩的部分中介作用影响青少年抑郁水平;(3)亲子关系对青少年自我关怀有显著的正向预测作用;(4)亲子关系通过自我关怀的部分中介作用影响青少年抑郁水平。

关键词:青少年;亲子关系;抑郁;感恩;自我关怀

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)25-0019-06

一、引言

抑郁症是一种以心境低落为主要特点的高发病、高复发、高致残性的慢性精神疾病,据 WHO 报道,抑郁症已成为当今世界首要致残原因,估计全球有3.5亿人遭受抑郁症的困扰。近年来,抑郁症发病率逐渐升高,且呈低龄化趋势,在青少年人群中,终生患病率高达15%~20%。

目前,抑郁症已成为危害青少年身心健康与生命安全最为严重的原因之一[1]。同样的,未达到抑郁症诊断标准的抑郁情绪在青少年时期也迅速增长,短期的抑郁情绪会使青少年情绪低落,思维缓慢,注意力和记忆力下降[2],如果这种情绪得不到缓解,就可能增加患抑郁症的风险,其消极影响甚至延续到成年以后[3]。因此,有关青少年抑郁的风险因素及作用机制受到了众多研究者的关注。

根据生态系统理论,个体发展会受到各层级环境的影响,而家庭是与个体关系最为密切的微环境系统[4],因此,家庭系统对于个体的成长和发展是至关重要的。亲子关系指在家庭环境中,父母和子女的互动所组成的人际关系[5],即父母与其子女之间的关系质量。生活在高质量亲子关系的家庭中,儿童的孤独感和抑郁水平会显著低于低质量亲子关系家庭中的儿童[6]。消极的亲子关系(如亲子冲突)与高水平的焦虑、抑郁等负性情绪相关[7]。而青春期是儿童期之后的一个身心快速发展,危机丛生的阶段,抑郁和焦虑水平从儿童期到青春期具有稳定性,并且有研究表明抑郁风险在进入青春期后迅速提升[8]。基于此,本研究提出假设H1:亲子关系对青少年抑郁有显著的负向预测作用。

感恩是指个体用感激认知、情感和行为了解或回应因他人或物的恩惠或帮助而使自己获得积极经验或结果的心理倾向[9]。在我国社会强调“百善孝为先”的社会环境下,提到感恩首先联想到的便是父母。就亲子关系而言,良好的亲子关系是青少年积极发展的重要背景,父母能够为青少年的发展提供积极的人际支持和感情支持,能够促进青少年对积极事件的主观体验,诱发他们的感恩情绪[10],这对于青少年感恩能力的产生和发展有重要的影响。感恩水平较高的个体能够更多地认识到外界的支持,从而体会到更多的积极情绪[9]。

目前,已有研究证实,亲子关系可以正向预测青少年感恩[11],感恩对抑郁症状具有显著负向预测作用[12]。因此,良好的亲子关系可能通过提高感恩水平从而达到降低个体抑郁的效果。基于此,本研究提出假设H2:感恩在青少年亲子关系对抑郁的影响中发挥中介作用。

自我关怀是指个体在面对挫折时,能够包容接纳自己的失败,不苛责而是善待自己,是一种积极心理特质[13]。在以往研究中,自我关怀通常被认为与青少年的家庭经历有关,在一个积极、亲密的家庭环境中成长的个体,往往更容易以宽容、关心的态度对待自己[14]。因此,本研究提出假设H3:亲子关系对青少年自我关怀有显著的正向预测作用。此外,研究表明,自我关怀能在一定程度上降低成年人的抑郁水平,起到促进心理健康的作用[15],同样的,自我关怀能够降低青少年感知的抑郁水平,自我关怀低的青少年比自我关怀高的青少年具有更明显的抑郁症状[16]。基于此,本研究提出假设H4:自我关怀在青少年亲子关系对抑郁的影响中发挥中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

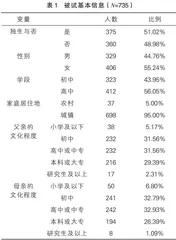

采用整群抽样的方法选取重庆市某中学,以班级为单位进行问卷调查,共发放问卷775份,删除规律作答、作答时间过短、单个部分得分过高或过低等无效问卷后,回收有效问卷735份,问卷有效率94.8%。被试基本信息如表1所示。

(二)研究工具

1. 亲子关系

采用家庭适应和亲子亲合评价量表(Family Adaption and Cohesion Evaluation Scales ,FACES),此量表共包括20个项目,分为父子亲合、母子亲合两个维度,采用5点计分(1=几乎从不,2=偶尔,3=有时,4=经常,5=几乎总是),其中项目3、4、8和9为反向计分。总分越高说明亲子关系越好。在本研究中,总量表的Cronbach’s α系数为0.90。

2.抑郁

采用简易抑郁自评量表(PHQ -9),该量表来自个人健康问卷(PHQ ),该量表共9个条目,对抑郁的评估有良好的逻辑相关性和明确的敏感性和特异性。该量表采用4点计分(1=没有,2=有几天,3=一半以上时间,4=几乎每天),题目全部为正向计分,总分越高说明抑郁程度越严重。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.89。

3.感恩

采用由喻承甫[17]编制的青少年感恩量表,该量表共计25个项目,采取李克特7点计分制(1=完全不同意,2=不同意,3=有点不同意,4=说不定,5=有点同意,6=同意,7=完全同意),分值越高代表个体所拥有的感恩质量越高。该量表由五个维度构成,分别是:感恩父母/亲人、感恩教师、感恩好友、感恩国家/社会和感恩自然。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.95。

4.自我关怀

采用内夫(Neff)[13]开发的自我关怀量表(Self-Compassion Scale,SCS)测量青少年的自我关怀。量表共26题,包括3个成分,每个成分又包括正负性维度,分别是自我关爱和自我苛责(各5题),普遍人性观和孤离感(各4题),正念观和过度沉浸(各4题)。量表采用李克特5点计分(1=从不,2=偶尔,3=有时,4=经常,5=总是)。在计算时将负性维度反向计分,计算量表总分。在本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.86。

(三)研究程序

采用问卷调查法,以线上收集数据的方式对学生在线下以班级为单位进行集体施测。在取得被试、学校的知情同意后,由主试详细讲解指导语,在学生理解后,由其自行完成问卷填写和提交。施测过程中保证环境安静和稳定,问卷由学生独立完成。数据收回后,由主试进行整理。

(四)数据分析

采用 SPSS 26.0对数据进行录入和描述性分析,使用海耶斯(Hayes) 开发的 Process 宏程序进行数据的统计分析与处理。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

本研究采用问卷法进行数据收集,被试以自我报告的方式进行答题,会受到一致性动机、社会赞许效应、内隐相关偏差等因素影响。因此,在问卷发放和收集过程中均强调匿名性,在数据回收后采用哈曼(Harman)单因子检验法对共同方法偏差进行检验。以往研究结论表明,若第一成分能够解释方差的最大变异超过40%,则认为研究存在较严重的共同方法偏差。在本研究中,得到特征值>1的因子共16个,最大因子解释方差的变异量为24.29%,小于40%,说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述统计与相关分析

描述性统计和皮尔逊(Pearson)相关分析结果见表2。由表2可知,亲子关系与感恩、自我关怀呈显著正相关,与抑郁呈显著负相关;感恩与自我关怀呈显著正相关,与抑郁呈显著负相关;自我关怀与抑郁呈显著负相关。

(三)各变量在人口学变量上的差异检验

由表3可知,亲子关系在性别、学段上无显著差异,在独生与否上,独生子女的亲子关系得分显著高于非独生子女;感恩在性别、学段、独生与否上均不存在显著差异;关怀在性别上不存在显著差异,在学段上,初中生的关怀得分显著高于高中生,在独生与否上,独生子女的关怀得分显著高于非独生子女;抑郁在学段和独生与否上不存在显著差异,在性别上,女生的抑郁得分显著高于男生。

(四)感恩与关怀在亲子关系与抑郁间的并行中介效应检验

对所有变量进行标准化处理(不包含人口学变量),采用海耶斯(Hayes)开发的Process宏程序进行感恩与自我关系的并行中介效应分析,使用非参数Bootstrap法进行显著性检验(重复取样设定5000次,置信区间设置为95%)。使用模型Model4,以独生与否作为控制变量,亲子关系为自变量,感恩和自我关怀为中介变量,抑郁为因变量进行分析检验。

结果显示(见表4),亲子关系显著负向预测抑郁(β=-0.46,t=-13.89,p<0.001),将中介变量纳入方程后,亲子关系显著负向预测抑郁(β=-0.22,t=-6.37,p<0.001),亲子关系显著正向预测感恩(β=0.44,t=13.22,p<0.001),亲子关系显著正向预测自我关怀(β=0.46,t=14.10,p<0.001),感恩显著负向预测抑郁(β=-0.20,t=-5.63,p<0.001),自我关怀显著负向预测抑郁(β=-0.32,t=-8.93,

p<0.001)。

中介效应检验结果显示(见表5),亲子关系对抑郁的直接效应以及感恩和自我关怀的中介效应的95%置信区间均不包括0,表明亲子关系不仅能直接影响青少年的抑郁,也能通过感恩和自我关怀的中介作用影响青少年的抑郁,感恩和自我关怀在亲子关系与抑郁之间均起部分中介作用。中介模型见图1。

四、讨论

本研究通过对735名青少年的横断研究,基于生态系统理论[17],探讨了亲子关系对青少年抑郁水平的影响,并添加感恩和自我关怀作为中介变量进行并行中介作用分析。研究发现亲子关系能够显著负向预测抑郁,且感恩和自我关怀在亲子关系与抑郁间的中介作用均显著。

(一)亲子关系对抑郁的直接预测作用

本研究结果显示,亲子关系对抑郁有显著的负向预测作用,这与以往研究结果一致[7],研究假设H1成立。以往研究发现,亲子关系质量是抑郁的重要预测因素,当个体经历较多的拒绝、排斥和冲突的人际交往经历,尤其是亲子关系时,会形成消极的认知方式和自我评价,从而导致更高水平的抑郁风险[18]。而稳定、温暖、高质量的亲子关系可以作为一种保护性因素,减少压力等风险因素的不良影响,降低抑郁风险。本研究的结论也进一步证实,亲子关系是预防青少年抑郁的重要保护性因素。

(二)感恩在亲子关系与抑郁间的中介效应

研究结果显示,感恩在亲子关系与抑郁间的中介效应显著,且为部分中介作用,研究假设H2成立。亲子关系能够显著正向预测感恩,这与以往研究结果一致[10],良好的亲子关系不仅能使青少年感受到来自父母的关爱,更能使他们体会父母的辛苦,激发他们对父母、他人或社会的感激之情[19]。

此外,本研究同样验证了感恩对抑郁具有显著的负向预测作用,这也与前人研究结果一致[12]。感恩能够帮助个体增加积极情绪,改善他们的幸福感,从而直接影响到抑郁[20]。但感恩除了能够对抑郁产生影响之外,其作为一个使自己获得积极经验或结果的心理倾向,对人还有诸多其他积极作用,包括增加人们的积极情绪,扩大注意力范围,帮助个人发现和建立自己的资源等[21]。

青少年正处于身心快速发展的敏感阶段,高水平的感恩可以提高青少年自尊、主观幸福感、积极情绪、社会联系、学业表现等,同时能够有效地抑制问题行为,并能在一定程度上缓解消极生活事件对他们的不良影响[22],所以感恩对青少年的正向影响包括但不仅限于降低抑郁水平,父母应该重视对青少年感恩的培养,促进青少年心理健康发展。