课堂约定在中小学心理健康教育活动课中的应用现状及建议

作者: 陈盈熙

摘要:以活动课为主要载体的中小学心理课注重体验、感悟和分享。在心理课堂上使用约定,可以更好地帮助教师进行课堂管理、开展教学活动、提高教学效率。为探讨课堂约定在心理课上的使用效果,对广州市728名中小学心理教师进行调查。结果发现:(1)约九成教师在课堂上使用过约定;(2)近三成教师在每次课前准备阶段均会提及约定;(3)超六成教师认为课堂约定对上课的效果有帮助;(4)约四成教师认为心理课约定具有心理课独有特征。最后,就心理课堂约定提出有效建议:约定应根据课堂需要、学生发展情况进行“量身定制”,在不同年级不同班级可灵活使用约定策略。

关键词:课堂约定;现状调查;约定策略

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2023)36-0015-05

一、引言

近年来,国家对心理健康教育越来越重视,出台了多份文件推进心理健康教育工作,2023年4月,教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》提到,要发挥课堂教学作用。心理健康教育课是中小学实施心理健康教育最为广泛且行之有效的一种方式[1]。心理健康教育课往往以活动课为主,这是一种以班级为单位的活动课程,其功能是“发展性”的[2]。课程主要以学生活动为主,重体验、感悟和分享,而不是让学生单调地学习心理知识。通过开展活动课,学生逐步增强心理健康认知,提升应对技能,不断开发自我潜能,提高心理健康水平。由此可见,心理活动课的基本性质为“活动课程”和“发展性团体辅导”。其“活动”的课程性质体现了教育社会功能的多样性;它以学生的情意活动为主要内容,为学生提供了各种模拟场景,成为学生自我体验、自我发展、自我超越、自我实现的重要学习方式;是充满弹性的课堂,心理教师应根据本班学生的身心发展实际情况灵活调整课程辅导目标、内容、策略等,满足学生对课程的多元化和个性化需求。心理课的这种“发展性团体辅导”的课程性质兼具发展性和预防性功能,辅导对象是全班学生,目的在于激发潜能,是否达到目标、取得实效取决于学生主体的自主参与和真情流露、学生同伴的倾听分享与互助。教师需对学生展现充分的尊重、理解、真诚、接纳、支持、鼓励、关爱等基本辅导态度,并拥有一定的辅导理论和辅导技巧作为教育教学基础[2]。

课堂教学包含“教”与“学”的行为,教师的有效教学行为可以很好地促进学生的有效学习行为。体现在教学理念、落实教学策略与方法上,教师需依据学生认知与思维发展的一般规律,稳定操作规范[3]。

心理活动课强调情感体验,更多地关注心灵深处的感受和心弦的触动;活动课尊重多元价值观,允许“讲错话”,同时也不放弃必要的价值引导;活动课对团体辅导技巧有要求,注重倾听、接纳、执中、共情、重述、情感反映等技巧;活动课“重体验,不重认知”[4]。

皮亚杰的道德发展理论提出,儿童道德发展是一个从他律到自律的过程。小学低年级阶段的儿童是以他律、绝对的规则及对权威的绝对服从和崇拜作为道德判断准则的;小学中高年级阶段是自律或合作道德阶段,以“平等的观念”为主要特征;初中及之后属于公正道德阶段,倾向于主持公道、平等,体验到公正、平等应该符合每个人的特殊情况,会从关心和同情出发去判断。因此,结合学生认知发展规律及特点,从课堂教学有效性出发,在心理活动课上使用课堂约定,有利于课堂教学活动开展。

关于课堂约定,有教师将其定义为对学生在课堂的行为、语言、合作交流、学习活动、知识反馈等进行商量并确定,认为这是建立在学生课堂行为规范基础上的师生之间的一种商定。对课堂行为进行规范与约定,能更好地帮助教师管理、开展课堂教学活动,提高教学效率[5]。在课堂约定中,教师和学生就学生的课堂行为制订约定是课堂约定的重要形式[6]。由于心理课的活动较多,课上的约定大多集中在发言及倾听两方面,一是重体验、感悟、分享,二是重尊重、理解、包容。因此,开学第一课十分重要,“善用魔力‘约定’”可帮助打造“心理味”浓郁的心理课堂,有利于打造有序课堂[7]。

心理教师通常借助团体动力学的相关理论及技术来开展活动,促进学生的心理健康发展,而这些理论中的很多操作要领及操作技术,虽是对教师技能的要求,但其实适用的主体是学生,并可体现在心理课的约定上。举例来说,活动课上的操作要领“重真话,不重有无错话”、操作技术中注重“专注”“倾听”“同感”“支持”“保护”“自我开放”等。换言之,虽然在心理教学设计上,大多教师并没有、也无硬性要求强调课堂约定,但这看起来不太起眼的几个词或几句话的约定,在实际课堂中本身就具备意义。

二、 课堂约定在中小学心理健康教育活动课中的使用现状

(一)调查对象基本情况

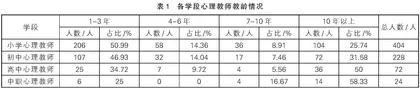

本次不记名调查共有728名广州市心理教师自愿填写并留下有效问卷,其中小学教师占55.49%,初中教师占31.32%,高中教师占9.89%,中职教师占3.3%;任教1~3年的教师占47.25%,4~6年的占13.32%,7~10年的占8.38%,10年以上的占31.04%,各学段心理教师教龄情况见表1。

(二)调查结果与分析

1. 课堂约定使用基本情况

关于是否在心理课上使用过课堂约定的问题,90.11%的教师表示使用过,其中,89.11%的小学教师、93.42%的初中教师、88.89%的高中教师、79.17%的中职教师表示使用过课堂约定。各学段不同任教年限的教师使用情况见表2。由数据可见,各学段不同任教年限的大部分教师均曾使用过课堂约定,“没有使用课堂约定”占比低于两成的群体为小学任教10年以上和中职任教7年以上的教师。

当被问及通常在什么时候提到课堂约定时,约29.95%的教师表示在每次课前准备阶段提及课堂约定,约22.66%的教师表示在课前准备阶段按需提及,约13.6%的教师表示仅在学期初第一节时提及,约10.44%的教师表示在活动环节前按需提及,约5.91%的教师表示在每次活动环节前提及,约5.63%的教师表示在活动分享环节前按需提及,约2.47%的教师表示会将公约贴于心理专用课室作提醒,无专门强调,约1.79%的教师表示会在每次活动分享环节前提及。

值得注意的是,有7.55%的教师在回答此题时表示没有课堂约定,与前一题9.89%没有使用约定的数值有出入,在所有参与调研的教师均认真完成调查的情况下,则有17人可能存在认为自己没有刻意使用过课堂约定,但当进行活动的时候却曾提到约定的情况。各学段提到课堂约定的情况见表3。

2. 课堂约定的主要内容

在关于课堂约定的具体内容上,调查得到的结果主要包括以下几方面内容:

(1)尊重、倾听;

(2)积极参与分享;

(3)课堂纪律;

(4)保密。

其中词频出现较高是:倾听(285次)、尊重(279次)、参与(133次)、分享(132次)、纪律(122次)、保密(84次)、真诚(81次)、安静(50次)。

由此可见,心理课堂重活动、重分享,教师在选择课堂约定内容的时候,往往希望能营造出一种安全的、适合分享的氛围,希望同学们相互尊重、认真倾听,并对内容进行价值中立的评估,不进行评判。显然这种内容设定是符合心理活动课堂独特性质的,然而,其有效性能达到多少,是否存在实际操作上的困难呢?

3. 课堂约定的有效性

在关于使用课堂约定对上课效果的问题上,超六成教师认为课堂约定对上课的效果有帮助,其中约19.37%的教师认为帮助非常大,44.09%的教师认为帮助比较大,31.73%的教师认为帮助一般,3.16%的教师认为帮助比较小,1.65%的教师认为没有帮助。各学段教师对课堂约定使用效果的具体数据见表4。

在关于实际操作课堂约定遇到何种困难的问题,主要集中在以下方面:

(1)不遵守约定;

(2)时间久了使用效果会变差;

(3)学生不重视或不理解约定的内容;

(4)不知如何应对违反约定的学生及其他。

当向教师了解其学校心理课堂约定是否曾被其他学科教师推广使用时,约46.9%的教师表示不太了解其他科目的情况,约40.6%的教师认为心理课与其他科目使用的约定大部分相同,但有部分具心理课特点,约9.34%的教师认为心理课与其他科目使用的是共同的约定,约2.06%的教师认为其他科目没有课堂约定,约0.96%的教师认为其他科目有约定而心理课没有。各学段教师对课堂约定在其他学科中运用的具体情况见表5。

由此可见,心理课由于其独特性,在实践中其课堂约定也会与其它课程存在不同之处,调查显示,教师们认为心理课堂约定在实际课堂上是有效果的,但在操作的时候依旧存在困难,比如有教师提到设定好的约定可能并不能很好地执行。为解决这一问题,心理课课堂约定可以在已有班级班规等约定的基础上,根据课堂需要、学生发展情况进行“量身打造”,增加其有效性。

三、课堂约定有效运用的思考

首先需要明确的是,心理活动课以学生活动为主,“活动”这一形式是课程的重要载体,它面向全体学生,而不仅仅是个别积极参与的学生。那么,在课程设计上,可能存在一个活动自始至终的课堂安排,但更多的可能情况是多个活动串联,贯穿整节课每一步、每一个环节,依照不同的教学目的层层递进。在这种课堂模式下,学生要进行感知、感悟,通过反思体验,提升应对技能,就需要真正投入到活动中,进行充分的、深入的体验。因此,教师需要根据每节课的教学目标,选取不同的教学方法进行组合,以达到更好的教学效果。

在内容上,心理活动课的有效教学内容设计,要把握科学性、积极性和时代性;有效的教学方法设计,要注重活动性、体验性和多样性;有效推进教学的过程,要加强逻辑性、突出辅导性、促进生成性、禁止伤害性[8]。心理课是为提升学生心理健康水平的课程,因此安全温暖的课堂氛围十分重要,所以,在活动设置、教学过程中要充分注意学生自我表达的适度性。此外,教师还需要为以下情况做好准备:当学生真诚发言却受到其他同学的不赞同、不理解等伤害时,要及时采取补救措施,避免给学生造成额外的心理压力。同时,生成性是心理课的一大特色之一,它是基于学生的活动参与及体验而产生。它使得教学过程无法完全被教师预先设定。很多教师在进行教学反思的时候都会提到,同一节课,在不同班级,得到的课堂效果可以完全不同。这意味着在教学的时候,教师需要及时调整自己的步调及教学方式,以适应不同的学生、不同的课堂。

在调查中,一线教师关注的约定内容很大程度反映了心理课的课程特点,因此其在逻辑上与调查结果相匹配,有效性是必然存在的,然而教师反映的问题也是存在的,这也和心理课的特点有关系。如果学生对活动没有兴趣,或者感觉到分享的氛围不够安全,自然很难高度投入参与。任何一个活动也不可能做到让所有学生都真正愿意去体验和分享。约定中提到的接纳、倾听、保密等,出发点是好的,由于概念抽象而较难操作,假如学生没有办法在课堂中感受到安全,又如何能做到“走心”,真正愿意表达、真实表达呢?因此,这类约定,学生可能由于外界环境无法很好地遵守。然而,这并非否定约定的必要性,相反,约定传递给学生心理课的价值,只是教师需要在备课及教学实践中,把这些约定更好地入心落地,而不是单纯靠强调约定条文对学生进行约束。

关于心理课堂约定的具体内容,一般来说,按照学生的认知发展特点,低年级课堂的重点主要与管理课堂纪律相关,随着年龄增长,高年级的约定更多会跟真诚、互相尊重、保护隐私等有关。为避免把约定变成一种口号,教师可根据课堂灵活使用,不见得需要在全班级或全年级使用统一的课前约定,可在大框架下适当进行变式,或加入一些固定的反馈动作及指令。儿童的连续注意时间有限,分神是正常且符合其年龄特点的,那么约定需具有一定趣味性和互动性,帮助学生有效集中注意力。高年级的学生在发言时可约定不强迫分享,安静倾听,争取在互助合作中拉近师生距离。如何灵活操作并有效实施,考验着教师的教学功底,并不是简单几句话便能一蹴而就的。教师可在第一课上进行总的心理课堂约定,介绍清楚每条约定的内容及原因;在后续课程中按需进行细化和调节,合并一些教学方法或策略,通过设置活动,如情景故事、戏剧表演等,鼓励学生大胆借助非真实的人物表达自己的内心;同时在活动过程中妥善及时回应学生,使之能真正切身感受到课堂的安全氛围及参与活动后的效果,感受遵守约定的成效,强化其遵守约定行为。

四、结语

综上所述,课堂约定在中小学心理健康教育活动课中具备有效性,但要充分发挥出其作用,考验着教师的教学功底、师生关系、学生的配合程度等等。这需要教师积累一定的教学经验,在充分了解学生的身心发展特点及认知水平后,以生为本“量身定制”。同时,在不同年级不同班级使用不同的约定策略,不仅体现出心理教师独特的专业性,也能促进活动课堂的生成性、体验性和充分性。

参考文献

[1]王宋芳,刘致静,乔志宏. 中小学心理健康教育现状及未来发展趋势[J]. 中国教师. 2018(5):19-23.

[2]钟志农. 心理辅导活动课操作实务[M]. 宁波:宁波出版社,2008.

[3]陈晓瑞,马建华. 有效教学行为:促进学生课堂有效学习的条件[J]. 现代中小学教育. 2011(6):9-12.

[4]钟志农. 探寻学生心灵成长“路线图”[M]. 北京:教育科学出版社,2012.

[5]李志明. 做好课堂约定,提高教学效率[J]. 小学科学(教师版). 2018(7):106.

[6]陈春宇. 心理课堂纪律管理:他律与自律的双向建构[J]. 中小学心理健康教育. 2022(27):29-31.

[7]袁媛. 开学第一课:打造“心理味”浓郁的心理课堂[J]. 中小学心理健康教育. 2021(30):29-31.

[8]刘学兰,杨海荣. 中小学心理健康教育课程的有效设计与实施[J]. 中国德育. 2023(11):34-37.