母亲心理控制对青少年外化问题的影响: 青少年情感自主的中介作用及父子关系的调节效应

作者: 陈楚芳

摘要:为探讨母亲心理控制和青少年外化问题的关系,以及青少年情感自主在其中的中介作用和父子关系在其中的调节作用,采用母亲心理控制问卷、青少年情感自主量表、家庭亲密度量表和青少年违纪行为自评问卷对3316名青少年进行调查。结果显示:(1)青少年外化问题与母亲心理控制呈显著正相关,与父子关系呈显著负相关,与青少年情感自主呈显著正相关;(2)青少年情感自主在母亲心理控制与青少年外化问题之间起部分中介作用;(3)父子关系对母亲心理控制与情感自主有显著的调节作用。

关键词: 心理控制;情感自主;父子关系;外化问题

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)04-0014-06

一、引言

青少年时期是一个生理发育、认知发展和社会角色转变等多方面发生巨大变化的重要发展时期,青少年面临着同伴关系、升学压力、未来就业等多方面的成长压力,往往会经历一系列的适应不良问题,更易出现外化问题[1]。青少年外化问题(externalizing problem)包括违纪和广泛的攻击,如不遵守学校纪律、打架、故意破坏公物、吸烟、滥用药物等[2]。

研究表明,在青春期出现的违纪和攻击行为对青少年具有长期的消极心理影响[3],还会引发青少年学业表现差,人际关系不良等问题[4],如不能得到及时干预甚至可能演变为更严重的犯罪行为[5]。因此,青少年外化问题的影响因素受到广泛的关注。

研究发现,父母的心理控制对青少年外化问题的产生和发展存在重要作用[6]。心理控制是指父母对孩子思想和情绪发展的控制,主要表现在对孩子的操纵和不尊重,侵扰孩子的内心世界等[7]。元分析发现,在教养行为相关的诸多变量中,母亲心理控制与孩子的外化问题具有最强的关联[8]。

一方面,由于青少年在情绪、认知等方面发展不完善,面对这种侵入式的教养方式无法较好地调节自己的消极情绪和冲动性行为,最终表现出攻击违纪等外化问题[9]。

另一方面,根据自我决定理论(self-determin-ation theory,SDT),青少年正处在“分离-个体化”(separation - individuation)的阶段,是发展自主需求和独立意识的关键期[7],自主需求的发展使得他们急于摆脱父母的控制,试图从父母那里寻求情感自主性[10]。然而,母亲心理控制会剥夺了青少年的自主需求,导致孩子出现情绪压力[11]。

情感自主性(emotional autonomy)是指个体试图抛弃对家庭的婴儿式纽带联系的程度[12]。一种观点认为情感自主性的发展是青春期孩子对父母情感依赖的减少,放弃早期将父母视为理想的养育者,在支持性的家庭环境中发展出健康的情感自主性[13]。也有学者认为,情感自主反映了青少年与父母的一种不健康的心理上的疏远[12],与青少年自卑、抑郁和外化问题有关[12,14],因此,这种与父母的情感分离可能因其发生发展的不同会导致积极或消极的后果。

母亲心理控制通过干扰青少年建立和表达自己的想法和感受,阻碍青少年的自主性发展,扰乱母亲和子女之间的心理情感界限,破坏情感自主性的健康发展,从而增加青少年不健康的情感自主性[15]。有研究认为亲子关系的质量是决定这一过程是否具有破坏性和疏远性的一个重要因素[16]。不过在孩子成长中,除了母亲还应有父亲的作用,目前的研究大多以母亲为研究对象,缺乏对父亲作用的考察,以往研究发现,亲密、温暖的父子关系会降低青少年不健康的情感自主性[17]。

家庭系统理论也认为,家庭系统中各子系统既相互独立又相互作用[18],那么,理论上亲子系统中父亲与孩子的关系质量可能会与母亲的作用产生交互影响,即父子关系可能会调节母亲对孩子情感自主性发展的作用。已有研究从家庭环境和个体因素考察了青少年外化问题的影响因素,然而目前尚缺乏从家庭系统的角度更深入的整合研究,特别是同时将父亲、母亲和孩子自身三方面的因素都纳入的探讨。

因此,本研究针对处于重要转折期的青少年,探讨母亲心理控制与青少年外化问题的关系机制中,青少年情感自主可能存在的中介作用以及父子关系在其中的调节作用,以期更深入地了解青少年外化问题的影响因素和机制,为青少年家庭养育及相关的干预实践提供参考。

二、研究方法

(一)被试

采用网络施测方式,对广东省八所高中学校15~19岁的青少年开展调查,共收集3647份问卷,通过测谎题及作答时间等进一步保证数据质量,剔除无效问卷后,有效问卷3316份,有效率为90.92%。其中,男生1581名(47.68%),女生1735名(52.32%),平均年龄为16.90岁(SD=0.84)。独生子女638人(19.24%),非独生子女2678人(80.76%)。母亲的受教育水平中,初中及以下占67.76%,高中/中专占21.23%,高职/大专占7.90%,本科以上学历占 3.11%。父亲的受教育水平中,初中及以下占58.32%,高中/中专占27.83%,高职/大专占9.56%,本科以上学历占4.29%。

(二)工具

1.母亲心理控制量表(Parental Psychological Control)

采用Wang等[19]编制的父母控制问卷中文版,使用其中的心理控制分量表,共18道题目。由青少年报告每个项目与母亲实际情况的符合程度,采用5点计分,从“从来没有”到“很经常”分别计1到5分。得分越高表示母亲心理控制水平越高。在本研究中的Cronbach’s α系数为0.94。

2.青少年情感自主量表(Emotional Autonomy Scale)

该量表由Steinberg和Silverberg于1986年编制[20],目前在国际上被广泛用于对情感自主的测量。共20道题,采用4点计分,从强烈反对到强烈同意,分数越高表示青少年情感自主性越高,在本研究中的Cronbach’s α系数为0.72。

3.家庭亲密度量表(Family Intimacy Scale)

由Buchanan、Maccoby和Dombush[21]编制,该问卷是测量亲子关系广泛使用的一个工具,以往研究表明其有较好的信度和效度。本研究用于测量青少年与父亲的关系,得分越高表明父子关系越亲密。在本研究中的Cronbach’s α系数为0.92。

4.青少年自评量表(Youth Self Report,YSR)

由Achenbach编制的这个工具已在中国青少年中得到广泛应用。本研究采用了其中的违纪行为(delinquent behavior)条目[22]。涉及了包括旷课逃学、说谎骗人、吸烟等外化问题。由青少年根据自己最近半年的情况回答每项行为发生的频率,即“0-没有”“1-有时”“2-常常”,在本研究中的Cronbach’s α系数为0.72。

(三)分析思路

采用 SPSS 21.0软件进行数据处理,各变量得分数据符合正态分布,使用均数±标准差表示,通过pearson相关分析考察母亲心理控制、青少年情感自主、父子关系及青少年外化问题之间的关系,运用SPSS软件中Process偏差校正的非参数百分位Bootstrap法,重复取样5000次,验证中介效应和调节效应[23],并进一步通过Johnson-neyman法进行简单斜率检验[24]。

三、研究结果

(一)共同方法偏差的控制与检验

为控制可能存在的共同方法偏差,采取 Harman单因子检验进行了共同方法偏差的检验。结果显示,特征根大于1的因素共13个,其中第一个因素解释的累计变异量仅15.7%,小于40%的临界值,可见本研究不存在明显的共同方法偏差问题[25]。

(二)各变量描述统计和相关分析

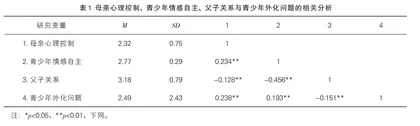

母亲心理控制得分为(2.32±0.75)分,青少年情感自主得分为(2.77±0.29)分,父子关系得分为(3.18±0.79)分,青少年外化问题得分为(2.49±2.43)分。

相关分析结果显示,母亲心理控制与青少年情感自主呈显著正相关,与青少年外化问题显著正相关,与父子关系呈显著负相关(见表1)。

(三)中介效应检验

在相关分析基础上,运用SPSS-process的模型,采用非参数Bootstrap法检验青少年情感自主在母亲心理控制与青少年外化问题之间的中介作用。设置Bootstrap样本量为5000,置信区间为95%。以性别、年级、独生子女状况、父亲教育水平、母亲教育水平作为控制变量,自变量为母亲心理控制,因变量为青少年外化问题,结果显示,母亲心理控制正向预测青少年外化问题(β=0.204,[0.170,0.238]),母亲心理控制正向显著预测青少年情感自主(β=0.235,[0.201,0.269]),青少年情感自主正向显著预测青少年外化问题(β=0.148,[0.114,0.182])。

Bootstrap检验显示,间接效应值为0.035,直接效应为0.204,母亲心理控制对青少年外化问题的总效应值为0.239,95%的置信区间均不包含0。结果说明,青少年情感自主的部分中介效应显著,中介效应占总效应的14.64%(0.035/0.239)。

(四)父子关系的调节作用

接下来进一步通过SPSS-process程序中的有调节的模型对父子关系的调节作用进行检验,母亲心理控制和父子关系的交互作用显著负向预测情感自主(β=-0.031),调节效应的置信区间为[-0.057,-0.006],不包含0。说明父子关系在母亲心理控制与青少年情感自主之间起到负向的调节作用(见表2)。

为进一步分析父子关系的调节效应,当调节变量为连续变量时,根据相关统计方法的建议[24],使用Johnson-neyman 法(简称 J-N法)进行简单斜率检验。简单斜率检验发现,当父子关系(标准化后)取值在[-2.776,2.312]的范围之内,简单斜率都显著,均不为0。因此,父子关系越亲密,母亲心理控制与青少年情感自主之间的正相关越弱,即母亲心理控制对青少年情感自主的影响随着父子关系质量的提升而降低(见图1)。

四、讨论

本研究探讨了母亲心理控制和青少年外化问题之间的关系机制,检验了青少年情感自主在母亲心理控制和青少年外化问题之间的中介作用,以及父子关系对该中介作用的调节效应。研究结果显示,母亲心理控制是青少年外化问题产生的风险因素,即母亲心理控制越多,青少年外化问题越明显。这与以往研究结果一致[6,8-9]。

从情绪安全感理论(emotional security theory,EST)来看,母亲心理控制给青少年带来情绪压力,引起强烈的消极情感体验,损害孩子的情绪安全感,在与人的交往过程中,不安全感强烈,更容易导致孩子发展出外化问题[11]。同样,根据抗拒理论(reactance theory),母亲心理控制阻碍青少年基本心理需求的满足,青少年更容易表现出逆反心理,可能导致更多的攻击、违纪等外化问题产生[26-27 ]。

本研究显示,母亲心理控制对于青少年外化问题的影响可能部分是通过青少年情感自主的中介作用产生。社会联结理论(social bond theory)认为,青少年若能与母亲保持良好的亲密合作关系,愿意向母亲倾诉、寻求支持和帮助,就能在这种支持性的联结中实现自主需求的良好发展[28],伴随着青春期所特有的独立与自主,形成一种积极健康的情感自主性。

反之,当青少年寻求情感自主性时,感受到的是来自母亲的过度保护、干涉、操控,便难以与父母建立亲密信任的情感关系,这可能会导致青少年感到与父母的不安全分离和情绪上的压力[28],阻碍了青少年情感自主的健康形成,形成一种疏远父母的不健康的情感自主,这可能导致青少年出现更多的外化问题[12,14]。