中学生智能手机使用时长及 依赖现状差异性研究

作者: 李月 郭琦 袁榕蔓

摘要:为探索中学生手机使用时长等情况以及智能手机依赖现状在性别及学段上的差异,采用自编问卷以及智能手机依赖量表,对北京市某区进行整群抽样,对该区八所高中及十六所初中共计8176名学生进行了问卷调查。结果显示:(1)手机使用时长存在性别及学段差异:在校使用时长男生显著高于女生;周一到周五放学后及放假期间手机使用时长女生显著高于男生。(2)智能手机依赖总分及各维度存在性别及年段差异:男生在积极期待维度显著高于女生,女生在日常干扰、戒断症状、过度使用、耐受性以及手机依赖总分上显著高于男生。高中生除网络亲密维度外在其他维度和总分上均显著高于初中生。(3)智能手机依赖随着年段增加而增加。

关键词:中学生;手机使用;手机依赖;手机管理

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2022)04-0036-05

一、问题提出

中学生是使用智能手机的新生主流,其人数在逐年增加。手机的使用就像一把双刃剑,使得学生们在享受新通信工具带来便利的同时,也增加了产生手机依赖的风险。随着新冠疫情的爆发和延续,通信技术和教育教学开始深度融合,智能手机和学生们的生活也越来越交融,有手机依赖困扰的学生随之增多,学生手机依赖问题越来越被重视。

2021年5月,教育部办公厅发布了“五项管理”规定,在《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中强调:学校、家庭需要帮助学生合理使用手机,预防学生沉迷网络和游戏,从而促进学生身心健康发展。2021年10月,教育部办公厅等六部门又发布了《关于进一步加强预防中小学生沉迷网络游戏管理工作的通知》,进一步对学校和家长提出建议,倡导校内教育管理、家庭协同发力,共同促进学生健康成长。双减政策颁布后,学生减轻了校内外课业负担,增加了自主时间,这些时间是否影响学生的手机使用情况,也需要调查和研究。

目前,国内外学术界对手机依赖等情况开展了很多研究,对其进行探索有着重大的理论和实际意义。本文针对北京市某区进行了整群抽样,希望对中学生手机使用时长以及智能手机依赖进行差异性探索,以便能为学校、家庭、学生三层面提出对策建议及做进一步深入研究提供一些参考。

二、研究过程

(一)研究对象

本研究采用整群抽样的方法,选取北京市某区八所高中及十六所初中的全体学生开展了问卷调查,问卷采用匿名方式填写。

本研究共发放问卷8342份,回收整理后得到有效问卷8176份,回收率为98.0%。其中,男生4030人(49.3%),女生4146人(50.7%);初中5736人(70.2%),高中2440人(29.8%)。

(二)研究工具

1.手机使用情况现状调查问卷

该问卷基于相关研究[1]自编而成,共11个项目,内容包括人口统计信息以及学生的手机使用基本情况。其中,手机使用情况包括手机拥有率、使用年限、使用场合、使用功能、花费分布、使用时长等方面。使用时长划分为在校期间、周一到周五放学后、放假期间三个时间段。

2.智能手机依赖量表(SAS)

采用智能手机依赖量表(Smartphone Addiction Scale,SAS)测量手机依赖倾向。该量表是由Kwon、Lee、Won等[2]编制,2019年由项明强、王梓蓉、马奔[3]汉化并修订,是目前在我国青少年群体中使用并最新修订的手机依赖量表之一,具有较高的信效度。SAS汉化版量表分为日常干扰、积极期待、戒断症状、网络亲密、过度使用和耐受性六个因子,共32个题目。该量表采用Liket 6级评分(1代表“非常不同意”,6代表“非常同意”),在本研究中,该量表的Cronbachα系数为0.953。

(三)程序及处理

本次调查使用问卷星软件,由主试将问卷发放给学校德育干部,部分学校组织学生在机房统一作答,部分学校由德育干部组织班主任在家长群中发放问卷,学生通过软件客户端在线作答,以班级为单位进行集体施测。

问卷回收后,进行数据录入和核对,最后将答案不全、信息不一致等问卷剔除,得到研究所需的有效问卷数据。在数据分析方面,应用SPSS 26.0进行分析和处理。

三、研究结果及分析

(一)中学生智能手机使用现状分析

1.中学生智能手机使用现状描述性统计

(1)中学生智能手机拥有率及拥有年限

参与调查的8176名中学生的手机拥有率为93.9%。其中,初中生手机拥有率为92.7%,高中生拥有率为96.7%。按年级划分,手机拥有率从高三至高一逐年递减。按性别划分,女生手机拥有率在初中、高中两个学段均高于男生。拥有年限:初中生手机使用三年以下的占比最多(51.38%),高中生使用手机五年以上的占比最多(41.02%)。

(2)中学生智能手机使用场合及时长

相较于与家人在家、与家人外出、与朋友外出、独自外出这几个场合,选择独自在家的学生占比最多(初中生为38.8%、高中生为54.2%)。使用时长:放学后选择1~2小时的学生占比最多(初中生为39.5%、高中生为43.1%),放假期间选择2~4小时的学生占比最多(初中生为38.2%、高中生为44.2%)。

(3)中学生智能手机消费情况及使用功能

相较于充流量、游戏充值、打赏、充会员(qq、音频视频平台),选择打电话的学生占比最多(初中生为40.7%、高中生为30.3%)。使用功能:初中生、高中生最常用到的前两个手机功能相同,依次为:聊天(电话、微信、qq);学习(网课、查资料、作业打卡)。排名3~5位的手机使用功能初高中生出现差异,初中生为看短视频、玩游戏、听音乐或听故事。高中生为听音乐或听故事,追剧、追综艺、追动漫,看短视频。

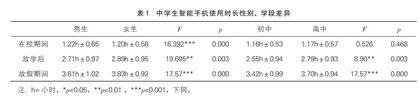

2.中学生手机使用时长性别、年段差异性检验

研究结果(表1)发现,在校期间使用时长男生显著高于女生(p<0.05),而周一到周五放学后及放假期间这两个时段呈现相反结果,女生手机使用时长均显著高于男生(p<0.05)。

研究还发现,在校期间高中生手机使用时长虽然高于初中生,但是不存在显著性差异(p=0.526),而在周一到周五放学后手机使用时长以及放假期间手机使用时长方面,高中生显著高于初中生(p<0.05)。

(二)中学生智能手机依赖情况分析

1.中学生手机依赖各维度及总分在性别、学段上的差异比较

8176名中学生手机依赖总分在32~192之间,均分及标准差为82.45±28.64。

性别方面,男女生除网络亲密这个维度不存在显著差异外,在其他五个维度及总分上均存在显著差异(p<0.05),表现为男生在积极期待维度上显著高于女生,而女生在其他四个维度及总分上显著高于男生,说明女生在整体及多维度上比男生的手机依赖情况更严重(表2)。

学段方面,除积极期待、戒断症状维度上不存在显著性差异外,高中生在其他四个维度及总分上均显著高于初中生(p<0.05),说明高中生在整体及多维度上比初中生依赖情况更严重。

2.中学生手机依赖各维度及总分在年级上差异比较

通过单因素方差分析发现,不同年级中学生在手机依赖总分及各维度上均存在显著差异,具体表现为手机依赖程度随年级升高而不断增强,如图1所示。进一步进行事后多重比较分析(LSD)发现,在手机依赖总分上,高三学生得分最高,虽与高二学生没有显著差异,但显著高于高一及初中所有年级学生。而初一学生得分最低,且显著低于其他所有年级学生。说明高三学生依赖程度最严重而初一学生依赖程度最轻。在各维度上,有四个维度表现为随学段增加依赖程度增强的现象(日常干扰、戒断症状、网络亲密、过度使用),但在另外两个维度(积极期待、耐受性)高三学生出现了分数降低即依赖程度降低的趋势。

四、讨论与启示

(一)中学生在手机使用时间上的特点分析

本研究发现,女生在放学后及放假期间的使用时长显著高于男生,这一结果与本次问卷调查中女生手机持有率在初中及高中均高于男生趋势一致。以往研究[4-5]有学者也同样发现,在手机依赖方面女生显著高于男生,这可能的原因是女性和男性使用手机的动机不同,在社会联结上女性更愿意使用手机作为建立和维持关系的手段。有更多研究也支持这一观点,有研究发现,手机上花费时间最多的软件是聊天和社交,其次是视频与游戏,女性花在聊天社交、视频上的时间都高于男性[6]。

高中生在校期间手机使用时长虽然高于初中生,但并不存在显著性差异,这一结果也侧面印证了教育部、北京市教委出台的一系列“中小学手机管理政策”的有效性,并反映出该区域的执行情况。

高中生在放学后及放假期间手机使用时长均显著高于初中生,这与以往的研究结果一致。李小玲、罗悦欣、杨丽敏[7]研究发现,学生在手机使用时长方面存在非常显著的学段差异,但是其研究中发现的是初中生周一到周五手机使用时长要显著少于高中生。而在本研究中发现,无论是周一到周五手机使用时长还是放假期间手机使用时长,高中生都显著高于初中生。这也与本研究中高中生手机持有年限及持有率均高于初中生的趋势一致。其原因是多方面的,初中生年龄相对较低,父母对其监督更加严格,同时随着学业任务的增长,高中生线上学习的内容也不断增多,社交需求也在逐渐增加,这些均无形中增加了手机使用时长。

(二)中学生手机依赖程度及各维度在性别、学段、年级上的差异分析

在维度差异上本研究发现,中学生对手机的积极期待、网络亲密和戒断症状都很高。究其原因,现在的青少年生逢高速发展的互联网时代,网络和手机俨然已与他们的生活不可分割,所以增加了他们对手机的期待,以及明显的戒断性症状。此外,手机中丰富、生动的内容以及轻松、舒适的使用体验可以让学生感受到较多的积极情绪,他们在使用手机过程中得到了同伴的肯定与交流,建立了庞大的网络人际关系,从而也满足了社交需求。

在性别差异上本研究发现,女生在四个维度上(日常干扰、戒断症状、过度使用、耐受性)的严重程度及总程度均显著高于男生。男生仅在积极期待这一维度上显著高于女生。这与以往研究相对一致,包丽君[6]对大学生手机依赖的调查中显示,男生和女生在沉溺性、戒断性、突显性及总分上均有显著差异,女生的手机依赖水平要显著高于男生。导致上述情况的原因可能是因为女性和男性使用手机的动机不同,在社会联结上女性更愿意使用手机作为建立和维持关系的手段。这与本次调查手机使用情况的性别差异结果趋势一致,见表3。本次研究发现,手机功能排名第一的是微信、QQ等聊天工具,女性在聊天社交、追剧、刷微博和朋友圈、购物、学习、听音乐、看小说的时间都高于男性。

在学段差异上本研究表明,随着学段的上升,青少年的手机成瘾倾向越来越强,并且体现在多个维度上,这与以往的研究结果一致。李小玲等[7]对小初高不同学段学生网络使用情况的研究结果表明,网络使用情况的各个维度随着学段的上升,其程度不断加深。高中生在三个维度上的网络使用程度都为最高,初中生次之,小学生最低。项明强等[3]在手机依赖在青少年中的信效度检验的研究中发现,手机依赖在初高中有显著性差异,且初一和高一学生是手机依赖的高发群体。

初高中生对手机依赖有日渐增高的趋势,产生这种现象的原因可能是受个体-环境交互作用模型的影响[8]。环境对个体的影响会因为个体特质的不同而有不同的表现,手机使用对儿童的影响也可能因儿童个性特质的不同而不同。根据塔佩斯的五大人格理论,开放性是五大人格之一,包含想象力、求知欲、探索欲,偏爱事物的多样性和判断的独立性。初高中生正符合开放性的人格特征,开放性高的个体对内、外在世界充满好奇,乐于接受新的想法和价值观,开放性低的个体通常表现出传统和保守的行为,喜欢熟悉的事物。开放性高的个体可能更加热爱尝试网络新事物,被不断更新的线上活动吸引,如刷新社交网络以满足好奇心。相反,开放性低的个体通常更保守、传统、目的性强,他们可能更有针对性地使用网络,更专心地借助网络完成学习任务,增加关于学习活动的成功经验来增强学习效能感。