情境性调节聚焦对创造性的影响: 内部动机的作用

作者: 汪玲 王鑫静 席蓉蓉 崔悦

摘要:为探讨情境性调节聚焦对创造性的影响以及内部动机在其中的中介作用。以北京市141名高中生为被试,先诱发其形成情境性促进聚焦或情境性防御聚焦,然后完成一项托兰斯创造思维任务并测量任务中的内部动机。研究表明,情境性调节聚焦类型对变通性、独创性、创造性总分的预测作用均为边缘显著,情境性促进聚焦会导致更高的创造性;情境性调节聚焦类型对内部动机的压力/紧张指标的预测作用显著,情境性促进聚焦会导致更低的压力/紧张水平;内部动机的压力/紧张指标在情境性调节聚焦与创造性之间具有中介作用。研究增进了对情境性调节聚焦与创造性的关系及其发生途径的理解,且对于创造性培养具有一定的启发意义。

关键词:情境性调节聚焦;内部动机;创造性

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)13-0009-06

一、引言

在竞争日益激烈的当代社会,创造性成为个人、组织乃至国家在竞争中占据优势地位的决定性因素。对个体而言,创造性不仅有利于促进认识发展、学习效果、批判性和求知欲,而且有利于提高自信心、增强挫折耐受力、提高适应能力和心理健康[1-2]。对企业而言,环境的不稳定性、模糊性、复杂性给组织带来了诸多挑战,因此创造性是企业适应瞬息万变环境的关键因素[3]。对国家而言,创造性是国家核心竞争力及软实力的关键所在,对民族发展与社会进步具有重要意义[4]。正因为如此,探讨创造性的影响因素及其提升途径具有十分重要的意义。

创造性是个体产生新颖、适用的观念的能力[5],其中新颖意味着原创、独特、与众不同,适用意味着价值和有效性。创造性生态系统模型认为,创造性是环境因素和个人因素相互作用的结果,学校、家庭环境等环境变量,以及动机、个性等个体变量,都对创造性具有重要影响[6]。

调节聚焦是个体在自我调节过程中表现出的特定倾向,可分为促进聚焦与防御聚焦[7]。促进聚焦由成长需要驱动,将实现理想和抱负作为目标,关注积极效价的结果(如收益),偏好激进策略;而防御聚焦由安全需要驱动,将履行责任和义务作为目标,关注消极效价的结果(如损失),偏好谨慎策略[8]。调节聚焦可以是一种稳定的个人特质,在个体成长的过程中逐渐形成,比如,关注安全需求、过度呵护孩子的家庭较易培养出防御聚焦的孩子,而关注成长需求、鼓励孩子探索的家庭较易培养出促进聚焦的孩子。另一方面,调节聚焦也可以是一种暂时的状态性倾向,可以由情境特征、信息框架等因素而诱发,比如,疫情背景可能会唤起民众较高的防御聚焦,大家会缩小活动范围、保持安全距离、注重个人防护。

近年来,调节聚焦与创造性的关系获得较多的关注。研究表明,不论是特质性调节聚焦还是情境性调节聚焦,相比于防御聚焦,促进聚焦下个体会表现出更强的创造性。例如,Lam和Chiu[9]发现,特质性促进聚焦正向预测创造性,而特质性防御聚焦负向预测创造性。李明军、高洁、王振宏等[10]也报告特质性促进聚焦、防御聚焦分别对创造性具有正向、负向预测。Jin、Wang和Dong[11]的研究表明,特质性促进聚焦与创造性具有显著正相关,而特质性防御聚焦与创造性无显著相关。Wang等[12]发现特质性促进聚焦正向预测创造性,而特质性防御聚焦对创造性无显著预测。总之,特质性促进聚焦比特质性防御聚焦更有利于创造性。关于情境性调节聚焦的研究也得到相同的结论。例如,Friedman和Förster[13]先通过纸笔迷宫任务来激活被试的情境性促进聚焦和情境性防御聚焦,然后施测顿悟任务,结果显示,情境性促进聚焦激活的个体表现出更高的创造性。李霁[14]也通过纸笔迷宫操作被试的情境性调节聚焦,结果表明,相比于情境性防御聚焦启动,情境性促进聚焦启动下个体表现出更高的创造性。Bittner和Heidemeier[15]通过书写任务诱发不同的情境性调节聚焦,也发现情境性促进聚焦激活的个体表现出更高的创造性。总之,在调节聚焦与创造性的关系上,无论对于特质性还是情境性调节聚焦而言,促进聚焦都表现出相对于防御聚焦的优势效应。从认知的角度来说,促进聚焦对防御聚焦的这种优势效应可能与两种聚焦的信息加工方式偏好有关。促进聚焦个体倾向于进行整体加工,防御聚焦个体倾向于局部加工;整体加工由于会导致更大的注意广度、激活更多的认知信息,因而可能导致更多新异观念的产生[16]。另一方面,从动机的角度来说,促进聚焦对防御聚焦的优势效应可能与内部动机有关。

自20世纪80年代至今大量研究表明,内部动机是创造性最重要的预测变量[17-20]。内部动机与外部动机的区别在于,内部动机是指向于活动本身的动机,而外部动机是指向于活动以外某个目标的动机[21];前者如因为喜欢学习、觉得学习很有意思而努力学习,后者如因为想获得老师的表扬或某种荣誉称号而努力学习。研究表明,调节聚焦与内部动机之间存在着密切的关系。Wang等[12]人发现,促进聚焦对内部动机具有正向预测。李明军、高洁、王振和游旭群的研究也表明,促进聚焦正向预测自主动机(其性质类似于内部动机),防御聚焦则负向预测受控动机(其性质类似于外部动机)[11]。Smith、Wagaman和 Handley[22]发现,促进聚焦的个体即使在枯燥的活动中也具有较高的内部动机,而且他们还会设法使枯燥的活动变得有趣。Vaughn[23-24]也发现,促进聚焦会提高内部动机,而防御聚焦则会提高外部动机;他进一步提出需求-支持模型解释调节聚焦与动机之间的这种密切关系,他认为,促进聚焦会导致对个体诸多重要心理需求(如自主、能力及关系需求等)的更充分满足,而当这些心理需求获得充分满足时,人们更容易具有较高水平的内部动机。由于调节聚焦既与创造性具有密切关系,又对内部动机具有重要影响,而内部动机又对创造性具有重要影响,因此,调节聚焦对创造性的影响有可能是通过内部动机而发生的。与此一致,Wang等[12]的研究表明,促进聚焦会以内部动机为中介而对创造性具有间接的正向预测。

综上所述,已有研究发现调节聚焦与创造性具有密切的关系,促进聚焦比防御聚焦更有利于创造性,且内部动机是两者关系的重要纽带。但是,有关内部动机对调节聚焦与创造性关系的中介作用的探讨基本上都是针对特质性调节聚焦而进行,而关于情境性调节聚焦对创造性影响的发生途径则还有待进一步研究的探讨。因此,本研究试图考察诱发的情境性调节聚焦对被试随后的创造性任务成绩具有怎样的影响,以及这种影响是否是通过内部动机而发生。

基于已有文献,我们提出以下假设:假设1:情境性促进聚焦诱发组比情境性防御聚焦诱发组在创造性任务中具有更高的成绩;假设2:情境性促进聚焦诱发组比情境性防御聚焦诱发组具有更高的内部动机;假设3:情境性调节聚焦对创造性的影响通过内部动机而发生。

二、研究方法

(一)被试

被试为北京某中学的141名高一学生(M = 15.2岁;男生58人,女生81人,2人未报告性别)。被试被随机分配到促进聚焦组(73人:男生31人,女生41人,1人未报告性别)和防御聚焦组(68人:男生27人,女生40人,1人未报告性别)。

(二)测量工具

1.调节聚焦诱发任务

通过书写任务[25]诱发不同的情境性调节聚焦。在促进聚焦诱发组,要求被试以文字描述自己目前的理想、希望和抱负,并描述现在的理想、希望和抱负与童年时有何不同;在防御聚焦诱发组,要求被试以文字描述自己目前的责任、职责和义务,并描述现在的责任、职责、义务与童年时有何不同。

2.内部动机问卷

采用Ryan[26]编制的内部动机问卷(intrinsic motivation inventory)测量任务中的内部动机水平。该问卷包含5个分量表:兴趣(7题)、主观选择(7题)、主观能力(6题)、努力(5题)、压力/紧张(5题)。其中,压力/紧张是内部动机的负向指标,该指标得分越低表示内部动机越高。7点评分。在本研究中,总体Cronbach α 系数为0.93,兴趣、主观选择、主观能力、努力、压力/紧张分量表的Cronbach α 系数分别为0.87、0.88、0.82、0.80,0.83,信度良好。验证性因素分析表明结构效度良好,χ² /df = 1.39,TLI = 0.93,CFI = 0.94,RMSEA=0.05。

3.托兰斯创造思维测验

采用托兰斯创造思维测验中文版的空罐子任务对创造性进行测量,基于评分手册对被试的回答进行评分,可获得流畅性、变通性和独创性三个得分[27]。其中,流畅性以被试所产生的观念的数量来衡量;变通性以这些观念所涉及的类别的多少来衡量,涉及类别越多变通性越高;独创性则以这些观念在常模中出现的频次来衡量,低频的观念独创性更高。创造性总分的计算方法为:先将各维度得分转化Z分数,然后将三个Z分数相加。TTCT是创造性领域最经典的测量工具之一,其良好的信效度在大量东西方研究中得到支持[28-29]。

(三)研究程序

本研究采用组间设计,将被试随机分配至情境性促进聚焦组、情境性防御聚焦组,通过不同的书写任务分别诱发情境性促进聚焦、情境性防御聚焦,然后完成创造思维任务,并测量任务中的内部动机。施测结束后所有被试均会获赠一份小礼物。

三、研究结果

(一)两组情境性调节聚焦被试在创造性任务得分上的差异检验

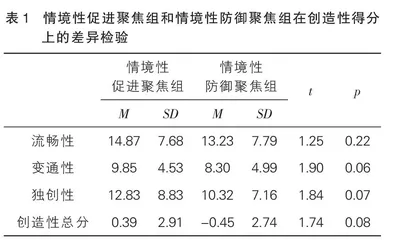

运用独立样本t检验考察两组被试在创造性任务得分上的差异。结果显示(见表1),在变通性、独创性、创造性总分三项指标上,两组被试的差异均为边缘显著,情境性促进聚焦组的得分均高于情境性防御聚焦组。

(二)两组情境性调节聚焦被试在内部动机上的差异检验

采用独立样本t检验考察两组被试在内部动机上的差异。结果显示(见表2),在内部动机的负向指标压力/紧张维度得分上,两组被试存在显著差异,情境性促进聚焦组的压力/紧张得分低于情境性防御聚焦组,这表明,情境性促进聚焦组具有更低的压力/紧张水平。

(三)内部动机的压力/紧张指标在情境性调节聚焦和创造性关系中的作用

如前所述,情境性促进聚焦诱发组在创造性任务的成绩高于情境性防御聚焦诱发组,且在任务中内部动机的压力/紧张指标得分上低于防御聚焦诱发组,因此,情境性调节聚焦对创造性成绩的影响有可能是通过内部动机的压力/紧张指标而发生的。故本部分将采用多元回归分析对内部动机压力/紧张指标的中介作用进行检验[30]。其中,自变量是情境性调节聚焦类型,该变量为虚拟变量,1代表情境性防御聚焦,2代表情境性促进聚焦;因变量是创造思维任务的4个得分,即流畅性、变通性、独创性和创造性总分;中介变量是内部动机的压力/紧张指标。具体步骤为:第一步,检验自变量情境性调节聚焦类型对因变量创造性的预测作用;第二步,检验自变量情境性调节聚焦对中介变量内部动机的压力/紧张指标的预测作用;第三步,检验自变量和中介变量对因变量的联合预测作用。

表3、4、5、6分别呈现了自变量和中介变量对因变量4个指标上的预测作用。结果表明,自变量情境性调节聚焦类型对变通性、独创性、创造性总分的预测作用均为边缘显著,情境性促进聚焦会导致更高的创造性;自变量情境性调节聚焦类型对中介变量内部动机的压力/紧张指标的预测作用显著,情境性促进聚焦会导致较低的压力/紧张水平;加入中介变量内部动机的压力/紧张指标后,中介变量对因变量均有显著的正向预测作用,而自变量对因变量的边缘显著预测均变得不再显著。由此可见,内部动机的压力/紧张指标在情境性调节聚焦与创造性之间具有中介作用。具体来说,相比于情境性防御聚焦诱发条件,在情境性促进聚焦诱发条件下,被试的压力/紧张水平更低,而较低的压力/紧张水平有利于获得较高的创造性成绩。

四、讨论

本研究表明,情境性促进聚焦诱发组比情境性防御聚焦诱发组在随后的创造性任务中具有更高的成绩,两组之间的差异为边缘显著。假设1基本上得到支持。这与以往的研究结果一致,即促进聚焦比防御聚焦更有利于创造性[13-14]。本研究还显示,情境性促进聚焦诱发组在内部动机的压力/紧张指标上比情境性防御聚焦诱发组得分更低,且差异达到显著水平,这表明情境性促进聚焦诱发组在随后任务中比情境性防御聚焦诱发组具有更低的压力/紧张水平。由于压力/紧张是内部动机的负向指标,因此,假设2得到部分支持。这也与以往研究结果一致,已有研究表明,调节聚焦与内部动机之间有密切的关系,促进聚焦有利于内部动机,防御聚焦则不利于内部动机[10,12,14]。进一步的中介效应检验表明,内部动机的压力/紧张指标在情境性调节聚焦与创造性之间具有中介作用。具体来说,当诱发情境性促进聚焦时,被试的压力及紧张水平会下降,进而增进其在创造性任务中的表现;而诱发情境性防御聚焦则会增加压力及紧张水平,进而抑制被试在创造性任务中的表现。因此,假设3得到部分支持。