阶层焦虑:青春期亲子关系危机和应对策略

作者: 温惠燕

摘要:多数青春期孩子的父母处于成年中期,在社会上历练过的他们深知就业竞争的压力,他们渴望子女能够获得更优质的教育资源实现向上流动的期望,但青春期的子女自我独立意识凸显,社会经验不足,无法承接父母对自己的高期望。因此在家长阶层焦虑的背景下,青春期的亲子关系面临严峻的挑战。从家长阶层焦虑在亲子关系中的表现、家长阶层焦虑背后的心理机制、家长阶层焦虑导致亲子心理危机产生的原因以及缓解家长的阶层焦虑,改善亲子关系应对策略四个方面进行探讨。

关键词:阶层焦虑;亲子关系;青春期

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2022)14-0073-05

卡伦·霍妮(Karen Danielsen Horney)是20世纪新精神分析学派的主要代表人。她提出的心理社会文化决定论认为,个体的心理和行为倾向是由个体所处的社会文化环境因素决定的。霍妮认为,焦虑本质上是指现实世界使一个本来期待获得安全的个体陷入种种威胁之中,由此使个体产生的一种茫然和恐惧感的负面情绪体验。焦虑的产生与特定社会文化环境相关[1]。社会学者李强[2]认为,当前我国的社会结构是一种倒丁字型,农村人口构成倒丁字型社会结构的一横,是处在下面的巨大的社会阶层,而城市人口更多是构成倒丁字型结构的一竖的社会阶层。对社会地位向上流动的渴望和向下流动的恐惧成为中低阶层焦虑产生的重要机制,而研究也表明,社会地位和生活境遇对焦虑的产生具有明显的影响[1]。心理危机(psychological crisis)是指个体或群体受到某些应激事件的影响或挑战时,该个体或群体先前的应对方式不足以应对这些影响或挑战,其内心所处的高度紧张、迷惑的失衡状态[3]。青春期是人一生发展的关键时期,这一时期的家长多数也是“上有老,下有小”的中年人,他们既需要在社会上闯出自己的事业,同时也需兼顾好家庭的责任,焦虑不可避免地应运而生。同时,在社会上历练过的他们深知就业竞争的压力,他们渴望子女能够获得更优质的教育资源,实现向上流动的期望,但青春期的子女自我独立意识凸显,社会经验不足,无法承接父母对自己的高期望,因此在家长阶层焦虑的背景下,青春期的亲子关系面临严峻的挑战。

一、家长阶层焦虑在亲子关系中的表现

(一)学习危机方面

1.过度关注孩子的学习成绩

一名初中男生,每天凌晨两三点左右睡觉,早上五点起来早读,哪怕是在“双减”政策的大背景下,母亲仍要求他在完成基本作业的前提下,每天都要进行额外的所谓“精英练习”的训练,如果完成不了,会进行体罚或者言语暴力。班主任多次与其沟通,收效甚微。经过多次的家校联系,我们发现,该家长有典型的阶层焦虑,四个老人需要抚养,因为疫情关系和丈夫工作的变动,目前家庭的经济支出大部分靠这位母亲,于是她产生了一个绝对化的想法:必须要升到主管的位置才能提升自己的薪酬来改变目前的困境。但是勤奋努力工作的母亲以微弱的劣势失去了这次晋升机会,母亲痛定思痛,综合各方面考量后,觉得是因为自己的文凭不如那位竞选上的同事,至此开始疯狂抓孩子的学习成绩,母子关系急剧恶化。孩子也因为严重的睡眠不足和言语暴力的侵害,产生严重的心理问题。

2.放大孩子的教育投入

中产阶层对自身生活和社会发展充满期待,但社会的急速发展产生了巨大的风险和不确定性,这些不稳定因素进一步加剧了中产阶层的社会焦虑,影响了中产阶层的身份认同。我结合本校学生特点发现,大多数学生的父母祖籍县级城市,早期出国劳务获得较为丰厚的经济实力,因孩子学习需要购房落户大城市周边,因此从经济层面,大部分家长都算得上中产阶层。他们为了在风险社会中维持经济优势,甚至实现进一步向上的社会流动,就会努力寻求以教育为主的投资渠道,为此常常夸大孩子的教育投入,其中不乏经济投入和精力投入。父母双方为了孩子的学习,其中一方全职在家照顾孩子,为了孩子学习更方便一些,在周边主动租甚至买一套房子亲自料理孩子的生活起居,用巨额学费为孩子提供一对一辅导培训等现象层出不穷。

(二)信任危机方面

马斯洛需求层次理论提出,我们每个人都有生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要。青春期的孩子渴望自由、独立和空间,他们既渴望了解世界,又无法应对世界的挑战;既想彰显个性,又无法忽略别人的目光;既想获得对世界的掌控感,又无法摆脱依赖的心理。而这一时期的家长面临着工作上的艰难挑战,家庭的繁杂关系,教育子女的高压焦虑,因此在亲子沟通的过程中,彼此双方常常无法看见对方的需求。孩子觉得父母不理解自己,只会跟自己讲大道理,把父母未完成的愿望嫁接到自己身上,拒绝沟通交流。父母觉得,我们这么辛苦都是为了让你拥有更好的生活,希望你将来成为人上人,不必为生活焦灼,换来的却是你的“叛逆”和冷漠。为此,亲子双方情感的链接断裂,孩子常常觉得在父母那里得不到肯定和认可,当遇到问题和困难的时候,也就不愿意寻求父母的帮助,倍感孤独和焦虑。家长也在教育孩子的过程中感受到被拒绝和否定,进而对自我产生怀疑,进一步加剧焦虑的心理。

(三)人际敏感危机方面

埃里克森认为,人要经历八个阶段的心理社会演变,这种演变称为心理社会发展(psycho-social development)。他提出人格的社会心理发展理论,把心理的发展划分为八个阶段,其中第五个阶段正处于青春期(12~18岁),个体面对的是自我同一性和角色混乱的冲突。埃里克森认为,自我同一性是指青少年通过学习来认识、熟悉环境,总会选择某一类环境加以适应,形成自我意识,明确自己的角色,从而演变成为一个社会的人的过程[4]。然而在青春期阶段,很多父母开始当起“家长”的角色,可能很小的时候孩子乖巧懂事,家长会给予更多的信任,但是到了青春期,家长开始不那么信任孩子,因为孩子的行为已经让家长感到失控,这种失控感让家长产生严重的焦虑心理,感觉必须牢牢抓紧点什么才是“教育”。比如,一个青春期的女生如果跟班级某位男同学走在一起,家长就会万分警觉,回来不断追问细节,仿佛你不承认就不放过你的样子。曾经有个女生说,“我爸觉得我们班的男生都喜欢我,事实上,初中三年大家都对我敬而远之,因为惹不起我爸的‘调查’。”如果父母出于自己的担心焦虑而过分卷入孩子的人际关系,那么这一时期的孩子就无法通过自己的学习去明确人际的界限和交往的技巧,往往容易出现人际敏感、人际受挫而产生许多心理问题。

二、家长阶层焦虑背后的心理机制

(一)心理僵化

心理僵化(psychological inflexibility)是指个体的心理和行为不能灵活地适应变化的情景,缺乏动力性适应的表现。许多家长都曾经体验过资源匮乏带给自己的创伤体验,那时候的他们因为社会的变迁和发展,只能靠自己的劳动创造财富,背井离乡的苦楚只能靠为下一代创造优越教育条件的信念熬过来。所以希望自己的下一代可以避免体力劳动的苦楚,夏日坐在办公室吹空调,冬日坐在办公室晒太阳。认为拥有城市的体面生活才算是上层社会的僵化思维,让他们产生了严重的焦虑心理,由此无法真正看到孩子作为个体存在的意义,用成绩固化孩子,导致亲子关系矛盾突出。

(二)固定型思维

思维模式的概念最早是由斯坦福大学心理学教授卡罗尔·德韦克及其同事提出的。他将人的思维模式分为两种:固定型思维和成长型思维。他认为,拥有固定型思维者希望确保成功,避免或极力掩饰失败。失败被视为成功者身份的破灭。正如许多家长认为,在学习阶段,孩子的成绩代表一切。如果孩子成绩太差,或者考不上普通高中,意味着他们渴望孩子向上流动的愿望破灭,这种破灭带来的不安和恐惧是他们无法承受的,为此他们会把内心的这份焦灼以更大的反作用力加在孩子身上,给他们报各种补习班,不允许他们“休息”,把“休息”作为孩子不良行为和偷懒来看待和批评,把“别人家的孩子”作为和“自家孩子”比较的模板。甚至常常可以在社会新闻中见到许多家长因为辅导孩子作业产生的“吼叫”现象和“心梗”现象。长期处于固定型思维模式中的家长,更容易陷入亲子关系的信任危机。

(三)羞耻感和自卑

慈悲聚焦疗法(compassion-focused therapy,CFT)是Gilbert P [5]创立的,他是德比大学临床心理学教授。CFT推测,高度羞耻和自我批评的人,在他们的经验感受和思维中,占主导地位的是“威胁”的情感系统。他们在遇到危险的时候会启动威胁保护系统,对威胁的反应保护了他们,随之而来的行为包括战斗、逃跑、顺从。持续的警觉是以“不怕一万,就怕万一”的模式工作的。那为什么会产生羞耻和自我批评?这是源于鸡的社会等级(啄序)。我有小时候在农村生活的经历,那时发现喂养小鸡的时候,个头大的鸡常常会先把所有比它弱小的鸡啄走(常发生有些鸡的头毛都被啄光的现象),然后自己独享食物。只有等它吃饱喝足了,离开了,别的小鸡才敢靠近吃剩余的食物。所以为了保护弱小的小鸡们,常常需要分开圈养。因此小鸡的社会等级体现为,下层会遭到欺凌、排斥、掠夺,下层没有择偶权,最后才获得生存发展资源。在青春期亲子关系中,我们家长的焦虑也正印证了这种“啄序”,他们用雄厚的经济实力为孩子抢夺优质的教育资源,希望孩子不要输在人生的起跑线上,面对青春期孩子的各种变化,他们开启“不怕一万,就怕万一”过度保护的警觉工作模式,逐渐让孩子失去了自我成长和“有效试错”的机会,也让孩子活在自我否定的糟糕状态中。

三、家长阶层焦虑导致亲子心理危机产生的原因

(一)不安全奋斗以避免应对更糟糕的境遇

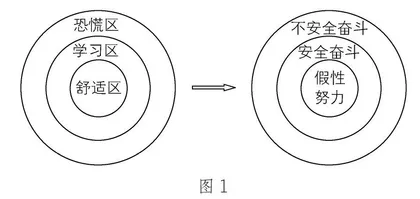

安全奋斗是指奋斗的目标是为了让自己更好,让生活更美好,更有希望。而不安全奋斗是指用奋斗的名义逼自己看起来“优秀”。美国人诺尔·迪奇(Noel M. Tichy)提出,人类对于外部世界的认识可分为三个区域:舒适区(comfort zone)、学习区(stretch zone)和恐慌区(stress zone)。它被广泛应用于学习领域。我认为,它同样适用于我们对于奋斗的态度(见图1),那些看起来很努力(假性努力)的奋斗,其实只是在自己舒适的区域做基础性的容易被人看到的事务,类似家长希望孩子把所有的时间都放在学习上,只要你一直坐在书桌前做作业、看书、写字,就认为你很勤奋很努力。许多家长也同样用“假性努力”和“不安全奋斗”来应对内心的焦虑和不安,正如前面例子中的那位母亲,她用不安全奋斗来避免自己去面对丈夫的工作变动带来的恐慌,以及可能面对的暴力沟通,和社会结构的变化与自己能力的匹配等问题,只是简单粗暴地从社会阶层来归因。用阶层的上升来应对所有的变化本身就是焦虑的根源,当她再把这个焦虑传播给孩子的时候,让青春期本就不稳固的亲子关系迅速矛盾升级。

(二)在亲子的权力斗争中获得控制感

随着社会的快速转型,许多青春期孩子的家长虽然已经有比较丰富的社会经验,但由于自身能力的受限,无法快速跟上时代的步伐,因此容易产生焦虑感和失控感。为此,他们把所有希望寄托在子女身上,他们渴望子女可以向上流动。但由于没有真正的经验和智慧,他们需要突破这种困境却无法做到,这种心境带给他们更大的压力和失控,他们开始从鸡毛蒜皮的小事开始约束孩子,管得越细表示越能掌控孩子,比如对孩子的门禁要求,要求必须几点准时到家,超过几秒就要开始进行轮番教育。还有对于孩子的交友情况探查,恨不得把双方的交往程度和对方的个人信息翻个清楚。面对这样一种情况,彼此之间无法沟通,开始卷入“权力斗争”的漩涡中,父母开始侵扰子女的内心世界,破坏孩子自主性的发展。我们常常看到父母对孩子的各种控制行为,包括父母干涉、引发内疚感和爱的撤回等,这些行为称为心理控制。心理控制是一种消极的控制方式,无论对于西方还是中国的青少年,均会对其诸多发展指标产生负面影响,导致抑郁和焦虑等心理问题 [6] 。

(三)“鸡娃”现象的快速传播

曾经有一段时间,朋友圈的各种文章都在展示父母是如何花样“鸡娃”的,三岁会识字1000个,掌握了英语中级自主阅读,琴棋书画样样精通。近期随着“双减”政策的落地实施,“鸡娃”培训班少了,但是由“鸡娃”演变成“鸡父母”培训班,无论是鸡娃还是鸡父母,这其中都在渲染一种全民焦虑的情绪。许多父母开始自行上各种培训班,学成归来依然还是用在孩子身上做实验。这种焦虑传播的背后,就是对向下流动的深深不安和恐惧,特别是许多本身在社会上有一定地位和经济实力的家长,更无法接受孩子的平凡和普通。他们把工作分成三六九等,这种根深蒂固的阶层思想,在“鸡娃”现象中淋漓尽致地体现出来,从而破坏亲子间的情感联结,激化亲子矛盾。