留守中学生自我控制和外化问题行为的关系:链式中介效应分析

作者: 李亚林 鞠睿 张珊珊 任怡

摘要:为考察留守中学生自我控制对外化问题行为的影响及认知重评和内化问题行为的作用,采用自我控制双系统量表、青少年自评量表、情绪调节量表(认知重评部分)对424名留守中学生进行问卷测量。结果发现,留守中学生的外化问题行为显著高于非留守中学生;留守中学生的外化问题行为随年级升高显著增多;自我控制的冲动系统不仅直接影响外化问题行为,还可分别通过内化问题行为的中介作用,认知重评—内化问题行为的链式中介作用间接影响外化问题行为。认知重评和内化问题行为在自我控制的冲动系统与留守中学生的外化问题行为之间具有链式中介作用。

关键词:留守中学生;自我控制;认知重评;内化问题行为;外化问题行为

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)17-0004-05

注:本文系天津市哲学社会科学规划项目“手机成瘾青少年的抑制性控制研究”(TJJX20-020)、教育部人文社会科学研究青年基金项目“情绪自旋对中职生内外化问题行为的动态影响机制及其积极心理训练研究”(21YJCZH221)的研究成果。

一、 问题提出

随着城市化进程的加快,农村劳动力大量涌入城市,留守儿童日益增多。留守儿童是指父母其中一方或双方外出打工而被留在户籍所在地的儿童或青少年[1]。据第六次全国人口普查数据,国内留守儿童人数已达6972.75万[2]。与非留守儿童相比,留守儿童的心理卫生问题检出率更高,具有更大程度的消极情绪,更易表现出问题行为[3-4]。问题行为是指儿童和青少年的异常行为,会影响其心理健康和社会适应,主要包括内化与外化问题行为。其中,外化问题行为是指向外部环境或他人的破坏性行为,例如攻击行为、违纪行为等[5]。它是衡量个体心理健康和适应性问题的重要指标。留守中学生远离父母,相对缺少父母的心理支持,其外化问题行为更加严重[6]。如何减少留守中学生外化问题行为的产生,提高其心理健康水平,是亟待解决的社会问题。

研究表明,自我控制是外化问题行为的预测变量。自我控制是指个体改变或主导反应倾向,调节自身的行为、想法及情绪的能力[7]。研究表明,青少年的高自我控制能减少其心理问题,帮助其抵抗内化和外化问题行为的出现[8-9]。反之,低自我控制预示青少年难以抑制冲动,面对挑战情境时更易表现出攻击或违纪等问题行为[10]。自我控制双系统模型认为,自我控制包括冲动系统和控制系统[11]。其中,控制系统反映了获取良好自我控制的努力过程,与高自我控制、冲动决策减少有关,良好自我控制能够减少青少年的外化问题行为[12];冲动系统反映了不良自我控制的冲动过程,与低自我控制和潜在的冲动行为相关[7]。不良自我控制则会增加青少年的外化问题行为[13]。可见,良好自我控制能力是减少青少年外化问题行为的重要保护因素[14]。对自我控制双系统与留守中学生外化问题行为的关系及其过程机制尚缺乏系统研究,因此,本研究的目的1是:明确自我控制双系统与留守中学生外化问题行为的关系。

青少年自我控制作为重要的个体内特质因素,对留守青少年外化问题行为的影响可能有其他心理过程作为中介,其中情绪调节不良是重要因素之一[15-16]。情绪调节是指影响情绪的持续时间、强度和表达的认知过程[17]。这种过程伴随着情绪调节策略的使用,具有良好自我控制能力的青少年更能灵活有效地使用情绪调节策略,提高情绪管理意识,改善情绪调节过程,进而能够有效减少青少年外化问题行为的发生[18-19]。其中常用的是认知重评,多使用积极重评这类适应性调节策略,则能减少外化问题行为的发生,这表明认知重评策略可能在自我控制与外化问题行为的关系中产生重要影响[20]。因此,本研究的目的2是:明确认知重评在自我控制与留守中学生的外化问题行为之间的作用机制。

内化问题行为指个体经历的一些负性的情绪情感,包括焦虑/抑郁、退缩、身体主诉等。研究表明,儿童或青少年的内、外化问题行为具有共发性,即一方增多或减少,另一方症状也有相同的发展方向[21-22]。且个体内化问题行为的发生会促进外化问题行为的出现,比如,在4岁时有内化问题的儿童,在14岁时会产生更多外化问题[23]。同时,自我控制和认知重评对青少年的内化和外化问题行为均具有显著的预测作用[13,24]。因此,本研究的目的3是:探究认知重评、内化问题行为在自我控制和外化问题行为之间的影响。

综上,本研究假设认知重评和内化问题行为在自我控制对外化问题行为的影响中起链式中介作用,以期揭示自我控制双系统与留守中学生外化问题行为的关系及其过程机制,为有效干预留守中学生的外化问题行为提供参考。

二、 过程与方法

(一) 研究对象

选取四川省两所普通中学1119名学生,筛选出留守中学生424名。被试平均年龄为14.25(SD=1.43)岁;男生217人,女生207人;初一106人,初二130人,高一188人。研究采用自评量表群体施测,经过标准化培训的主试经被试同意发问卷,填写后现场提交。

(二) 研究工具

1. 自我控制双系统量表

采用青少年自我控制双系统量表中文版来评定被试的自我控制能力[25]。该量表共21个条目,包括冲动系统和控制系统。采用1~5级评分。本研究冲动系统和控制系统的 Cronbach's α系数为0.86和0.85。

2. 青少年自评量表

采用Achenbach青少年自评量表(2001年修订版)中文版[26]中的攻击、违纪分量表来评定外化问题行为,采用焦虑/抑郁、退缩、身体主诉这3个分量表来评定内化问题行为。外化问题的条目为32个,内化问题的条目为31个,均采用0~2级评分。得分越高说明内外化问题行为越严重。本研究内、外化问题行为的 Cronbach's α系数为0.90和0.87。

3. 情绪调节量表

采用情绪调节量表的认知重评部分评定被试的使用情况[27]。认知重评共7个条目,采用1~7级评分。得分越高说明认知重评策略的使用越频繁。本研究中认知重评的Cronbach's α系数为0.80。

(三)数据处理

采用SPSS25.0和Mplus8.3整理分析数据。

三、 研究结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因素方法检验共同方法偏差。特征根大于1的第一个公因子解释了所有变异的15.9%(小于临界值40%),故本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二) 留守中学生外化问题行为的一般情况

首先,对被试外化问题行为进行差异分析。结果显示,留守中学生显著高于非留守中学生的外化问题行为(t=2.61,p<0.01)。其次,外化问题行为在年级上差异显著,F(2,419)=52.95,p<0.001,初二学生的外化问题行为显著高于初一,高一学生的外化问题行为显著高于初二。

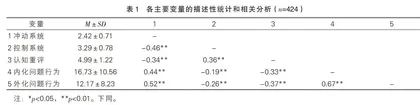

(三) 各变量之间的相关分析

各变量相关分析结果见表1。自我控制的冲动系统与控制系统和认知重评,认知重评与内外化问题行为均呈显著负相关;冲动系统与内外化问题行为,控制系统与认知重评,内外化问题行为之间均呈显著正相关。

(四) 链式中介作用模型分析

研究采用结构方程模型进行链式中介效应分析。首先,检验自我控制对外化问题行为的影响,结果显示模型拟合指标良好 (x2/df=3.81,RMSEA=0.082,CFI=0.966,TLI=0.934,SRMR=0.035)。其中,自我控制的冲动系统对外化问题行为具有显著的正向预测作用(γ= 0.77,t= 8.03,p<0.001);但控制系统对外化问题行为的预测作用不显著(γ= 0.17,t=1.56,p=0.118)。

因此,接下来仅探讨自我控制的冲动系统对外化问题行为影响的链式中介作用。如图1所示,结果显示模型拟合指标良好(x2/df=2.74,RMSEA=0.065,CFI=0.936,TLI=0.919,SRMR=0.044)。除认知重评对外化问题行为的影响不显著外 (γ=-0.06,t=1.39,p=0.163),其他所有路径系数均显著,中介作用路径如下:(1)内化问题行为在冲动系统对外化问题行为的影响中起到中介作用,即冲动系统正向预测内化问题行为 (γ=0.51,t=6.87,p<0.001),内化问题行为正向预测外化问题行为(γ=0.57,t=10.03,p<0.001);(2)内化问题行为在认知重评对外化问题行为的影响中起到中介作用,其中认知重评负向预测内化问题行为(γ=-0.16,t=2.19,p<0.05);(3)认知重评和内化问题行为在冲动系统对内化问题行为的影响中起到链式中介作用,其中冲动系统负向预测认知重评(γ=-0.49,t=7.67,p<0.001)。

采用Bootstrap进行中介效应检验,如表2所示,内化问题行为在冲动系统与外化问题行为之间的中介效应95%的置信区间为[0.21,0.41],中介效应显著;内化问题行为在认知重评与外化问题行为之间的中介效应95%的置信区间为[-0.18,-0.01],中介效应显著;认知重评和内化问题行为在冲动系统与外化问题行为之间的链式中介效应95%的置信区间为[0.01,0.09],链式中介效应显著。

四、 讨论

(一) 留守中学生外化问题行为的一般情况

研究发现,留守中学生的外化问题行为水平显著高于非留守中学生。这一结果警示教育部门,应重视留守中学生的外化问题行为,留守经历对青少年的心理健康造成不良影响[28]。结果还显示,外化问题行为在年级上差异显著,即随着年级的升高,外化问题行为水平越来越高。这验证了外化问题行为从初一到高中有所增加的研究结果,有必要对留守中学生的外化问题行为进行早期干预[29]。

(二) 认知重评、内化问题行为在自我控制与外化问题行为之间的作用

研究结果显示,内化问题行为在冲动系统和外化问题行为之间的中介作用显著。研究结果进一步表明,冲动系统有可能增加内、外化问题行为的发生。说明个体越不能抑制自身的冲动,越容易出现内化问题行为;同时表明,先前内化问题行为的状况可能会影响外化问题行为的发生,不易被察觉的内化问题行为可能以外化问题行为表现出来,这支持了释放模型理论[30]。

研究表明,内化问题行为在认知重评与外化问题行为的关系中具有中介作用,认知重评策略能够有效减少内化问题行为的发生。认知重评有效调节负性情绪,与积极的心理适应相关,进而减少内化问题的发生,又因其与外化问题存在共生现象,能进而减少外化问题[21]。可见对认知重评的使用偏好也会对内外化问题行为的状况产生影响。

(三) 认知重评和内化问题行为在自我控制与外化问题行为中的链式中介作用

研究进一步发现,认知重评和内化问题行为在冲动系统与外化问题行为之间的链式中介作用显著。其中,冲动系统负向预测认知重评,认知重评负向预测内化问题行为,内化问题行为正向预测外化问题行为。以往研究显示,冲动系统与低自我控制和冲动行为有关,负向预测认知重评的使用,而使用认知重评会帮助个体以正性情绪替代负性情绪,减少内化问题,进而减少外化问题行为[7,31]。一方面,本研究支持关于内外化问题行为共发的研究,表明二者并非完全独立[22];另一方面,也启示研究者不可忽视内化问题行为随时间推移而加重外化问题行为的瀑布效应[32]。因此可以先降低留守中学生的行为冲动,再引导其使用认知重评缓冲负面情绪的影响,从而降低内化问题,最终减少外化问题。研究结果为解释外化问题行为的机制提供了可能(冲动系统→认知重评→内化问题行为→外化问题行为),为有效干预留守中学生的外化问题行为提供了心理干预参考路径。