被动性社交网络使用对初中生消极情绪的影响:上行社会比较与反刍思维的中介作用

作者: 王颖

摘要:为探讨被动性社交网络使用对初中生消极情绪的影响及其作用机制,采用中文版被动性社交网站使用量表、上行社会比较量表、反刍思维量表和积极消极情绪量表对宝鸡市626名初中生进行问卷调查。结果表明:(1)消极情绪与被动性社交网站使用、上行社会比较、反刍思维呈显著正相关;(2)被动性社交网络使用可以直接正向预测消极情绪;(3)上行社会比较和反刍思维在被动性社交网络使用与消极情绪之间起中介作用,且中介作用包括以下两种路径:一是反刍思维的单独作用;二是上行社会比较和反刍思维的链式中介作用。结论:被动性社交网络使用不仅直接影响初中生的消极情绪,还可以通过上行社会比较、反刍思维间接影响消极情绪。

关键词:被动性社交网络使用;上行社会比较;反刍思维;消极情绪

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2022)24-0015-03

消极情绪是个体心情低落和陷于不愉快境况的基本主观体验,包括痛苦、悲伤、恐惧等[1]。关于消极情绪的影响因素,有研究发现被动性社交网络使用是其中之一。被动性社交网络使用是指在没有直接交流的情况下,“监视”他人的生活状态,如整合、浏览他人发布的动态信息和用户资料等[2]。这类行为会直接弱化人的积极情绪,使人产生孤独感,强化焦虑、抑郁等[3]。

上行社会比较是指和某些方面比自己优秀的人进行比较[4],频繁进行上行社会比较会引发妒忌、抑郁和消极的自我评价[5]。反刍思维是指个体反复思考消极事件及其原因和潜在不良后果,会加剧个体的抑郁症状,导致消极情绪的产生、加重和延长[6]。以往尚未有研究证实初中生被动性社交网络使用与综合性消极情绪的关系,以及上行社会比较与反刍思维的中介作用。本研究以初中生作为研究对象,将上行社会比较和反刍思维作为中介变量,探索被动性社交网络使用对初中生消极情绪的影响及其作用机制。本研究提出以下假设:(1)被动性社交网络使用可以直接正向预测初中生的消极情绪;(2)上行社会比较和反刍思维对两者的关系起到中介作用。

一、对象与方法

(一)研究对象

采用分层抽样的方式,对宝鸡市三所中学的626名初中生(平均年龄13.42±0.92岁)进行问卷调查。共发放问卷700份,回收有效问卷626份,有效率为89.43%。其中,男生343人(54.79%),女生283人(45.21%)。

(二)研究方法

1.被动性社交网站使用量表

采用由坦多克(Tandoc)等编制、刘庆奇等[7]修订的被动性社交网站使用量表。该量表有四个条目,采用李克特五点计分(1=从不,5=一直),得分越高表明个体使用被动性社交网站的频率越高。该量表信效度较高,在本研究中的Cronbach α系数为0.82。

2.上行社会比较量表

采用连帅磊、孙晓军、牛更枫等[8]修订的中文版社交网站上行社会比较量表,该量表有六个条目,采用李克特五点计分(1=很不符合,5=非常符合),分数越高表明个体在社交网站使用中的上行社会比较频率越高。该量表具有很好的信效度,在本研究中的Cronbach α系数为0.83。

3.反刍思维量表

采用诺伦-霍克西玛(Nolen-Hoeksema)[6]编制的反刍思维量表(RRS),该量表共22个条目,包括抑郁相关、沉思和反省三个维度。采用李克特四点计分(1=从不这样,4=一直这样),分数越高表明个体的反刍思维水平越高。该量表信效度较高,在本研究中,整个量表的内部一致性信度为0.91,各维度的内部一致性信度分别为0.88、0.78、0.76。

4.积极消极情绪测量量表

采用由沃森(Watson)等开发,邱林、郑雪和王雁飞[9]修订的积极消极情绪量表(PANAS)。本研究只选用其中9项消极情绪描述词测量消极情绪部分,采用李克特五点计分(1=非常轻微或根本没有,5=非常强烈),得分越高表明个体消极情绪体验越深刻。该量表具有良好的信效度,在本研究中,Cronbach α系数为0.84。

(三)统计学处理

采用SPSS22.0对数据进行描述性统计和相关分析,采用SPSS 插件程序 Process3.4程序中的模型6进行中介效应检验。

二、研究结果

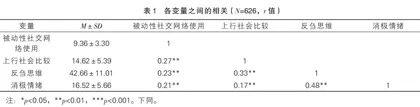

表1相关分析显示:被动性社交网络使用与上行社会比较(r=0.27,p<0.01)、反刍思维(r=0.23,p<0.01)、消极情绪(r=0.21,p<0.01)呈显著正相关;上行社会比较与反刍思维(r=0.33,p<0.01)、消极情绪(r=0.17,p<0.01)呈显著正相关;反刍思维与消极情绪(r=0.48,p<0.01)呈显著正相关。

(二)链式中介模型检验

表2检验结果表明:被动性社交网络使用对消极情绪的直接影响作用显著(β=0.10,p<0.01),对上行社会比较(β=0.26,p<0.001)、反刍思维(β=0.12,p<0.001)均存在显著的正向预测作用;上行社会比较对反刍思维具有显著的正向预测作用(β=0.29,p<0.001);反刍思维对消极情绪具有显著的正向预测作用(β=0.46,p<0.001)。

中介效应检验结果见表3。通过路径分析得知,上行社会比较和反刍思维在被动性社交网络使用与消极情绪之间起到部分中介作用,中介效应占总效应的47.37%,效应值为0.09。中介效应分别由以下两条路径组成:(1)间接效应1:被动性社交网络使用—反刍思维—消极情绪,间接效应值为0.06,占总效应的31.58%。(2)间接效应2:被动性社交网络使用—上行社会比较—反刍思维—消极情绪,间接效应值为0.03,占总效应的15.79%。

三、讨论

本研究证实被动性社交网络使用可直接预测初中生消极情绪。已有研究表明,被动性社交网络可直接正向预测青少年焦虑水平与抑郁水平[10]。究其原因,可能是个体在使用社交网络时倾向于发布“美化”后的信息,以便于自我印象管理,而初中生在浏览他人带有“积极偏差”的信息时,由于缺乏对事物的客观认识及判断能力,误以为这是他人生活的全部,长此以往会引发焦虑、抑郁等消极情绪。

反刍思维在被动性社交网络使用对消极情绪的影响中起到部分中介作用,这与多数研究结果一致。有研究证实个体经历负性事件时会引发不良的适应方式[11],反刍思维作为个体应对负性事件的一种方式,会迫使个体对事件的前因后果进行反复思考,这种应对方式会延长和加剧个体的消极情绪。

上行社会比较和反刍思维在初中生被动性社交网站使用与消极情绪之间起着链式中介作用。首先,被动性社交网络使用为上行社会比较提供了大量信息基础,因此,初中生越频繁地使用被动性社交网络,越会加剧上行社会比较的倾向。其次,上行社会比较越频繁,个体压力水平便会越高。反刍思维的压力反应模型认为,个体感知到的压力越大,其反刍思维水平越高[11]。此外,个体反刍思维水平增高,会使个体不断对自身状态和事件原因进行反复思索,这种负性思维方式会直接导致个体产生消极情绪。因此,被动性社交网络使用的频率越高,个体上行社会比较的倾向就会越强[12],进而反刍思维的水平越高,最终导致消极情绪增多。

上述研究结果给了我们以下教育启示:(1)初中生应减少被动性社交网络使用频率,调整自己使用社交网络的方式,多主动性使用,而非被动性浏览。(2)家长和教师要给予初中生适时引导,帮助他们排解消极情绪,鼓励他们寻求社会支持系统的帮助,矫正不合理的想法。

参考文献

[1]Watson D,Clark L A,Tellegen A.Development and validation of brief measures of positiveand negative affect:the PANAS scales[J].Journal of Personality and Social Psychology,1988,54(6):1063-1070.

[2]Verduyn P,Lee D S,Park J,et al. Passive facebook usage undermines affective well-being:experimental and longitudinal evidence[J]. Journal of Experimental Psychology,2015,144(2):480-488.

[3]李巾英,马林.被动性社交网站使用与错失焦虑症:压力知觉的中介与乐观的调节[J].心理科学,2019,42(4):949-955.

[4]邢淑芬,俞国良.社会比较:对化效应还是同比效应[J].心理科学进展,2006,14(6):944-949.

[5]Collins R L.For better or worse:the impact of upward social comparison on self-evaluations[J].Psychological Bulletin,1996,119(1):51-69.

[6]Nolen-Hoeksema S. Responses to depression and their effects on the duration of the depressive episode[J].Journal of Abnormal Psychology,1991,100(4):569-582.

[7]刘庆奇,牛更枫,范翠英,等.被动性社交网站使用与自尊和自我概念清晰性:有调节的中介模型[J].心理学报,2017,49(1):60-71.

[8]连帅磊,孙晓军,牛更枫,等.社交网站中的上行社会比较与抑郁的关系:一个有调节的中介模型及性别差异[J].心理学报,2017,49(7):941-952.

[9]邱林,郑雪,王雁飞.积极情感消极情绪量表(PANAS)的修订[J].中国心理卫生杂志,2008,14(3):249-254.

[10]童媛添,邱晓雯,连帅磊,等. 社交网站上行社会比较对青少年抑郁的影响:社交焦虑的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2017,25(3):498-501.

[11]Robinson M S,Alloy L B. Negative cognitive styles and stress-reactive rumination interact to predict depression:a prospective study[J]. Cognitive Therapy and Research,2003,27(3):275-291.

[12]陈必忠. 被动性社交网站使用与社会自我效能感:有调节的中介模型[J]. 心理技术与应用,2020,8(5):291-297.

编辑/于 洪 终校/黄偲聪