让沟通更走心

作者: 施秀聪

关键词:人际交往;共情;理解;表达

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2022)31-0036-04

【活动理念】

共情(Empathy),是由著名心理学家卡尔·罗杰斯提出来的,是人本主义心理学理论的重要概念,也叫同理心。通俗地说,就是设身处地在站在对方的立场,客观地理解对方的内心感受及想法,且把这种理解传达给对方。心理学上的共情包括三个要素:一是站在对方的立场上,感知和体验其情感和认知;二是能了解并理解对方为什么产生这样的感知和体验;三是传递给对方你知道这种设身处地的感受。共情是一切良好关系的基础。

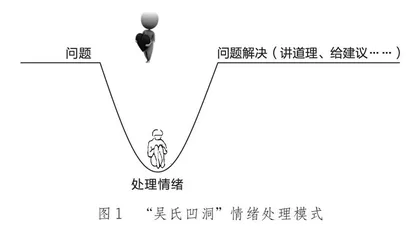

台湾心理大师吴丽娟提出“吴氏凹洞”情绪处理模式,强调情绪接纳后的问题解决会更有效;强调个体要接纳、允许、尊重情绪的存在,重新接纳被摒除在外的情绪与自己的各个部分,个体才能更统整。此模式强调深入情绪凹洞、接纳个体情绪的重要,当情绪受伤时不适合再认知的教育,不要借由说理、建议,期盼个体有立即的改变。因为一个在受伤情绪中的人,很难听进任何“道理”,应以接纳、同理其情绪为先。一旦情绪被接纳了,他就会有动力听取你的建议去解决问题。基于这个理论让学生理解为何要共情。

对于青春期的中职生进行共情教育,要贴近其需要,丰富其情感。学生学会设身处地站在他人的立场上去思考和感悟,有助于他们走出自我关注,用善意的思维方式和宽容的态度去理解人,增进同学间的友谊,形成了友善、和谐的人际关系。对于教师来说,自身修养提升,也能促进师生关系和谐发展。

【活动目标】

1.认知目标:认识共情及其在人际交往中的重要性;

2.能力目标:学会运用言语和非言语技巧来表达共情,提高人际交往能力;

3.情感目标:树立共情意识,提升人格魅力,促进人际关系和谐。

【活动准备】

1.课前分组:6~8人为一小组。

2.每个学生课前写下一件近期影响心情的事。

3.拍摄“球球和琪琪的故事”。

4.多媒体课件。

【活动对象】

职高一年级学生

【活动时长】

一课时

【活动过程】

一、暖心广告

(一)视频导入,分享感受

教师:我们先来看一个西班牙关怀癌童的短片。

视频简介:哥哥不幸患了癌症,因为化疗头发大量掉落,在他爸爸妈妈接他出院回到家时,打开门看到原本有着一头秀发的妹妹头顶着凌乱的短发,原来她自己剪下头发为了送给哥哥。

教师:请思考,妹妹为什么要剪头发?你觉得哥哥(小男孩)会有什么感受?

学生:妹妹很关心哥哥,想到哥哥没有头发会难过,就把自己的头发分给哥哥,想让哥哥更开心。哥哥看到妹妹的举动蹲下来摸摸了她的头发,内心应该觉得很温暖。

(二)教师小结,引出主题

教师:妹妹设身处地地为哥哥着想,理解哥哥的感受。她的行为安慰温暖了哥哥,特别走心。让我们也像这个妹妹一样去做一个走心的人。

出示主题:让沟通更走心——共情的力量

设计意图:以视频故事导入,激发学生兴趣,带着问题去思考,引出站在对方角度去理解、关心,更能让人感受到关爱。

二、冲突情景

(一)情景表演,提出问题

教师:那如何做一个走心的人呢?我们身边有位同学琪琪就遇到了类似的问题,让我们一起来看看怎么回事。

播放课前拍好的视频“球球和琪琪的故事”,讲述生活中常见的同伴之间的沟通模式。

视频对话内容

球球:同桌,我好烦啊,手机又被没收了。

琪琪:哦,是吗?(边看书边回答)

球球:可是我是被冤枉的,我就看了下手机,老师就说我玩手机。

琪琪:手机没收在我们学校是很正常的事,没关系的。

球球:老师一点也不信任我,上次小组讨论我就和同桌多说了一句话,她就全班点名批评我上课讲话。这次又不分青红皂白把我手机没收了。

琪琪:没事,老师也是为你好。下次注意点就好。

球球:你是不是我朋友啊,一点也不理解我!(生气走掉)

让学生思考,琪琪是不是一个走心的人?为什么?(重点观察琪琪的言语和非言语回应是否恰当)

学生:琪琪不走心,比如跟对方交流时眼睛看着自己的书,感觉不真诚;说的话都是道理,没什么人情味。

教师:为什么琪琪的回应安慰不了球球,就像生活中遇到类似的事情时,我们直接讲道理、给建议往往无法真正帮到对方,为什么?

(二)理论解释,认识共情

简要介绍台湾师范大学教授吴丽娟提出的“吴氏凹洞”情绪处理模式,见图1。

教师:一个人遇到问题或伤心时,他的情绪在凹洞里,而你高高在上给他讲道理、提建议,他是很难听进去的,如果你看到他内心真正的感受,接纳、理解其情绪,理解陪伴会促进他自我探索,这样他才会有动力走出去,听取建议去解决问题。也就是先处理情绪,再处理事情。(解释时结合前面案例进行说明)那你往凹洞走的这个过程就是运用共情。那到底什么是共情呢?我们通过一个动画认识它。

设计意图:通过视频中的案例让学生感受到直接建议或者讲道理的回应不够走心,有时还容易发生矛盾。再出示“凹洞”理论让学生明白为什么要先处理情绪,然后引出共情。该环节让学生明白共情的价值所在,从而产生对共情学习的期待。

三、走心动画

(一)动画视频,理解共情

播放动画《共情的力量》(The Power of Empathy)视频:

有只狐狸掉进了一个地洞。它无助地大声呼喊:“我困住了,这里好黑,我承受不了!”一只鹿从上面探下头,对狐狸表示同情和安慰。一只熊则默默地从地上爬进洞里,走到狐狸身边,对狐狸说:“嘿!我知道下面是什么样子,而且你不孤单了。”

让学生思考,假如你是那只狐狸,你更喜欢熊还是鹿的做法?为什么?

学生1:我喜欢熊的做法,他不是嘴上说说,而是走到身边陪伴。

学生2:我看到熊走到狐狸身边时,他的头顶上也像狐狸一样有了一片乌云,表示他理解狐狸的心情,被人理解是很可贵的。鹿在洞上面询问狐狸要不要吃三明治,有一点想转移狐狸注意力的感觉,也是好意。我很难过的时候希望有人能够理解我的心情。所以我更喜欢熊。

教师:是呀,在非言语方面,熊走到洞里狐狸的身边陪伴和倾听,还有拍肩膀和拥抱表示它的理解;并且用“我也在,你不是孤单的一个人”“我不知道该说什么,只是很高兴你愿意告诉我”等言语信息让狐狸体会到被理解和支持。通过熊的做法,我们可以理解共情的概念。

1.出示共情概念:共情由著名心理学家卡尔·罗杰斯提出,是人本主义心理学理论的重要概念。是设身处地在站在对方的立场,客观地理解对方的内心感受及想法,且把这种理解传达给对方。

2.简化步骤

步骤一:第一时间理解他的情绪和感受。

步骤二:传达——让对方知道你已经明白并接纳他的感受。

传达的方式主要包括非言语和言语。

非言语:目光、表情、动作等;

言语常用句式:简述事件+心情。

教师:共情有时并不能直接让事情好转,但是可以让双方的心联结。关系近了,就更容易一同去探讨问题。当一个人遇到一件很重要且让他伤心难过的事情时,我们惯常的做法就是直接去给建议、处理事情,学习共情这个沟通技术之后,知道了要先处理情绪,这样更有助于良好关系的建立。

(二)深化理解,训练表达

让我们通过两个训练来提高自己的共情能力。

1.对比感受

情景——好朋友说他已经很努力了,可是数学还考不好,马上就要期中考了,担心数学又考砸了,不知该怎么办。

想一想:你会如何回应?下面几个选项中哪个回应是共情,请作出选择。

A.担心有什么用,抓紧时间复习、做练习题啊。

B.相信自己,付出肯定会有回报的,你这么努力,坚持下去肯定会有进步的。

C.你希望提高数学成绩,可是觉得单靠努力并不够,不知道怎么办,你感到无助,有些焦虑。

2.共情演练

练习理解对方的情绪感受,并学会表达。

假设你是TA,你会有什么感受,把你的感受表达出来。

设计意图:通过对比动画中熊和鹿的不同做法,理解共情的精髓是要先处理情绪,再处理事情。接着通过两种方式进行共情训练,先采用“选择题”的方式,简单且突出共情回应与其他回应方式的区别,学习共情的言语表达,接着分步骤学会先理解对方感受,再自行组织语言进行回应,难度逐步提升,突破难点。

四、学以致用

(一)牛刀小试,重回情景

重回“球球和琪琪的故事”,小组讨论,相同情景,如何共情回应?设计对话,现场演练。(提示言语和非言语表达要恰当)

请学生上台表演,其他学生观察并分享倾听者的言语和非言语表达是否恰当。

(二)结合实际,学以致用

1.两人一组,将课前写好的“近期发生的一件影响你心情的事情”进行练习,一人诉说,一人共情回应;然后互换角色。

提示:请感受对方的回应是否走心。

2.小组派代表进行表演。

采访诉说的学生:听了同学这样的回应,你感受怎么样?他哪些地方做得好?哪些做得不够走心?

教师小结:像熊拥抱、简单共情狐狸,第一时间先理解对方伤心、难过的情绪并且传达给狐狸,心之间有联结,之后再处理事情就会比较有效,归纳起来要把握原则:先处理情绪再处理事情。

设计意图:重回情景进行共情演练,解决之前遗留的“冲突”问题。并且联系自身实际情况进行共情回应的操练,一方面让课程结合实际,另一方面可以用来检验学习情况、强化学习结果。

五、总结提升

(一)课堂总结,强化情感

请学生来总结本节课的收获与感受。

教师:通过这一节课,我们认识到在人际交往过程中,我们学会理解对方的感受,用言语和非言语的方式向对方传达我们的理解,建立起亲密的、和谐的人际关系。生活也因为理解多一分宽容,让我们一起做一个走心的人。

(二)课后延续,提升共情

布置课后任务:7天“天使”守护计划

1.规则:在卡纸上写上每位学生的名字,学生们随机抽取一张,抽到自己的换一张,抽到的同学就是你要关注的国王,(保密,不告诉别人)你就是TA的天使。

2.角色:在活动中,自己既是别人的国王,又是守护他人的天使。

3.实施操作:请用“共情”方式守护你的国王,每天关注他:TA怎么了,需要什么帮助,你如何共情。请记录在心理成长本中。不要透露身份,也不能让TA发现你是TA的天使。

4.“天使之星”评价标准:记录一次,加一个“光环”,共情运用得当再加一个“光环”,最后根据光环数量评选出“天使之星”。

设计意图:落实共情的运用,在实际生活中做一个善于共情的人,提升人际关系。

【活动反思】

第一,选题有针对性,突出中职生的特点。日常教学中发现部分中职生易发生人际冲突,心理学研究表明:一个人的共情能力与人际关系成正比。由此想到如果设计一堂课能提高学生的共情能力,那么对学生来说就提供了一条新的道路通往人际和谐。因此,在设计案例时,选择了学生最容易出现的问题,例如新生住校时的适应问题、亲子冲突等。通过跟学生的交谈,发现因手机引发的亲子冲突、师生冲突问题更加普遍,因此,共情的情景以及演练的案例主要围绕这些方面展开,其他教师上课时,冲突情景可以根据授课对象自行设计。案例的呈现方式也不断改进,从平铺直叙的方式到请两位学生演练对话式,发现会因为不同班级学生表演到位与否而影响对案例的理解,为了解决这个问题,最后采用直观的录像呈现。

第二,课程环环相扣,逐步走入学生内心。一开始,播放西班牙关爱癌童视频引出主题;然后出示身边发生的“球球和琪琪的故事”,提出怎么做才走心这个疑问,带着问题去学习“吴氏凹洞”情绪处理模式这个理论,让学生明白共情的价值所在,从而产生对共情学习的期待;紧接着“共情的力量”则提出了共情的精髓,让人感受到共情的力量,积极学习如何共情他人;然后重回球球和琪琪的故事,让学生们进行“共情演练”,先模仿,促内化;最后学以致用,解决学生自身的实际问题。

第三,实施守护计划,辅导目标落到实处。通过案例、动画将“共情”这个抽象的概念具体为两个步骤,归纳出先处理情绪,再处理事情这个精髓,让学生“有方向可寻”。课堂上牛刀小试、共情演练,将本课的辅导目标从意识层面落实到行为层面。但是一节课的时间有限,课后发布“天使守护计划”,有趣的形式激发学生参与热情,在实际同伴交往中运用共情,真正提升共情能力。

编辑/卫 虹 终校/石 雪