亲子共读中母亲言语数量与亲子交互对婴幼儿语言能力的预测作用

作者: 解会欣 杨一鸣 王文静

[摘 要] 婴幼儿语言能力在个体发展中具有重要价值。亲子共读被证实对婴幼儿语言能力发展有重要作用。为进一步识别出亲子共读中能够有效预测婴幼儿语言能力的因素,本研究以52对亲子为研究对象,考察亲子共读中母亲言语数量和亲子交互对婴幼儿语言能力的预测作用。结果发现:亲子共读中母亲言语数量远高于婴幼儿,婴幼儿主动言语较少,以回应母亲的提问为主;母亲言语数量不能预测婴幼儿语言能力,且高输入组婴幼儿语言能力略低于低输入组;在控制婴幼儿月龄、家庭平均月收入、母亲受教育水平和母亲言语数量后,共读过程中亲子所经历的话轮数量可以正向预测婴幼儿语言能力;亲子共读可以分为合作式共读、平行式共读、沉默式共读三种类型,合作式共读下婴幼儿语言能力显著高于沉默式共读。家长不仅应根据婴幼儿年龄进行语言输入,而且应改变传统的成人读、婴幼儿听的共读模式,提高共读过程中的亲子交互,善用提问和反馈开展高质量的合作式亲子共读。

[关键词] 亲子共读;母亲言语数量;亲子交互;婴幼儿语言能力

一、问题提出

婴幼儿期作为个体发展的重要阶段,对儿童今后各方面,包括语言、个性和社会性、情绪等方面的发展至关重要。其中,婴幼儿时期语言能力发展尤其重要。这一阶段儿童语言能力可以预测其学龄期,甚至青春期的读写、口头表达及阅读理解等各项能力,[1]还与儿童数字理解、执行能力、社会交往能力等有关。[2]如果这一时期出现语言发育迟缓或者落后,会对其今后各项技能,尤其是语言和读写技能产生不良影响。[3][4]此外,语言发展障碍儿童通常还会伴有情绪和行为问题,表现为注意缺陷、多动、易冲动等,对其人际交往及自我概念形成具有不良影响。[5]

鉴于婴幼儿语言能力在个体发展中的重要价值,研究者针对影响婴幼儿语言能力发展的因素展开研究,识别出了包括个体层面和环境层面在内的一系列影响因素。其中,个体层面因素主要包括婴幼儿月龄、性别等。[6][7][8]家庭收入、抚养人受教育程度、日常交流和互动、家庭阅读环境是研究者识别出的影响婴幼儿语言能力发展的重要环境因素。[9][10][11]其中,家庭中所拥有的阅读资源和开展阅读类活动的丰富程度,即家庭阅读环境(Home Literacy Environment,HLE)是影响婴幼儿语言能力发展的一项重要因素。[12][13][14]在家庭阅读环境中,亲子共读(Shared Book Reading,SBR)作为一种独特的由成人和儿童共同进行的家庭阅读类活动受到了研究者的关注。

亲子共读指“在轻松、愉快的亲子氛围中,父母或主要养育者和儿童共同阅读图书,并围绕阅读内容展开讨论、交流的一种分享性、个别化阅读活动”。[15][16][17]多项研究表明,亲子共读能显著促进婴幼儿语言能力的发展。[18][19][20]如亲子共读频率能预测儿童的词汇量和词汇命名速度,以及后期的朗读准确性和流畅性。[21]针对阅读障碍儿童的研究也发现,父母在家庭中鼓励儿童阅读、亲子共读与阅读障碍的减少存在相关。[22]考察亲子共读中哪些因素与婴幼儿语言能力相关,研究者关注到了亲子交互。根据最近发展区和支架理论,成人在互动过程中通过提问、对儿童话语进行重复或拓展、对儿童进行引导等方式为儿童提供多种形式的语言支架,激活其“最近发展区”,帮助其建构和内化所听到的语言内容,能有效促进儿童语言发展,[23]如儿童能够习得更多词汇知识,在标准化表达性词汇测验中表现更好。[24][25][26]此外,亲子交互还能促进更多亲子共读行为发生,父母对亲子共读的态度也更积极。[27]

除亲子交互外,成人的语言输入可能是亲子共读促进婴幼儿语言能力发展的另一重要因素。对于没有识字能力的婴幼儿而言,共读过程中成人运用语言对图画进行描述,对故事进行讲述,为婴幼儿输入大量语言刺激,有助于其之后的语言输出和表达。同时,亲子共读以书本为媒介,成人在此过程中所使用的语言更丰富、规范,能在很大程度上弥补日常交流中语言简单、随意、逻辑性差的不足,帮助儿童掌握更高质量语言。研究者已经在日常交流情境中证实,成人语言输入量是影响儿童语言能力发展的重要因素之一。[28][29]但也有研究指出,相比语言输入量,成人与儿童的交流,如话轮数量是更重要的影响因素。[30]对于亲子共读这一特殊的亲子交流形式,成人语言输入量、亲子交互这二者与儿童语言能力之间的关系如何?怎样的亲子共读为高质量亲子共读?这一系列问题均有待深入探讨。

此外,相比国外在亲子共读方面较为丰富的理论和实践研究,国内关于亲子共读的研究多是在经验层面论述亲子共读的重要性、共读资源的选择和使用、指导策略,或以某个幼儿园、地区为例分析亲子共读现状等,[31][32]也或者对已有研究进行综述。[33][34][35]实证研究较少且不够深入,已有研究也多是面向在幼儿园阶段的儿童。[36][37]而儿童进入幼儿园之后,主要活动场所发生变化,与其互动较多的个体由父母变为教师和同伴,很难将家庭中有关因素,如父母和儿童之间所进行的亲子共读分离出来进行考察。因此,本研究选取未进入幼儿园的婴幼儿及其母亲作为被试,尝试回答亲子共读过程中母亲言语数量和亲子交互这二者与婴幼儿语言能力之间的关系及其独特作用,识别高质量亲子共读特征,在理论层面从研究对象、内容两方面对本领域研究做出补充,在实践层面为广大家长和教育工作者更好地开展亲子共读实践活动、更科学地进行早期教育提供依据。

二、研究方法

(一)被试

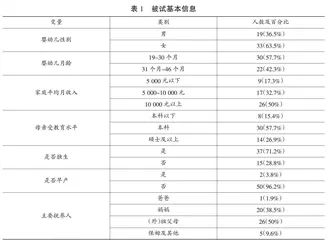

本研究通过网络平台和幼儿园亲子班共招募到63对亲子。被试来自北京市4个区县(2个城区,2个近郊区县)。征得被试同意后对实验过程全程录像。在亲子共读过程中,2名婴幼儿全程注意力不集中,3份录像语音识别度较差无法进行转录,2份录像不完整,1名婴幼儿母亲受教育水平缺失,因此剔除以上8份数据;8~16个月(小龄组)只有一对亲子,无法做分龄比较,予以剔除;由于研究基于本次共读与日常生活中的亲子共读状态基本一致的前提,因此删除两对自我报告尚未开始亲子共读的亲子。最终,共52对亲子,婴幼儿平均月龄30.48个月,标准差7.93,最大月龄46个月,最小月龄19个月。分为两个年龄组,低龄组(19~30个月)30人,大龄组(31~46个月)22人。具体信息见表1。

(二)研究工具

1. 家庭基本情况调查表。

用于了解婴幼儿及其家庭基本情况,包括婴幼儿性别、月龄、是否独生、家庭平均月收入、母亲受教育水平等。

2. 语言评估工具。

由于本研究被试年龄范围跨度较大(19~46个月),较小月龄婴幼儿语言表达能力弱,注意力集中时间短,易受情境影响,直接对婴幼儿施测会严重影响结果的准确性。为保证评估结果能准确反映婴幼儿语言能力发展水平,根据婴幼儿月龄选择语言评估工具和评估方式,并将结果转化为标准分进行后续分析。针对30月龄以下婴幼儿语言能力的评估,选用《汉语沟通发展量表》,由母亲采取自我报告的方式进行;针对30月龄以上婴幼儿的评估,采用“学龄前儿童普通话口语能力测试”,由经过培训的主试对婴幼儿进行一对一现场测试。

《汉语沟通发展量表》(Putonghua Communicative Development Inventory,PCDI),由谭霞灵(Twila Tardif)等在MacArthur《沟通发展量表》(MacArthur Communicative Development Inventory,MCDI)的基础上进行汉化和标准化,采用父母报告的方式对8~30个月婴幼儿早期语言发展情况进行评估。量表的内部一致性信度为0.71<r<0.95,重测信度为0.42<r<0.91。[38]量表包含8~16个月和16~30个月两个分量表,其中16~30个月分量表包含表达性词汇和句子复杂性两方面的评估内容。该量表有长表和短表两个版本。本研究采用长表,含24个类别共799个词汇和27种句式,由母亲勾选出婴幼儿能够自主产出的词汇及能运用的句子结构,得到词汇表达和句子复杂性两个分量表成绩,依据月龄常模表得到两个百分位数,分别转换为标准分后相加作为最终评估结果。分数越高,婴幼儿语言能力发展水平越高。将母亲报告结果与婴幼儿在亲子共读过程中产出语言进行相关分析发现:语言标准分与去掉重复后婴幼儿每分钟产出的词汇数相关系数为0.356,P<0.01;与婴幼儿每分钟所产出的句子数相关系数为0.296,P<0.05。母亲报告结果可靠。

学龄前儿童普通话口语能力测验(Mandarin Oral Language Screener?鄄Preschool, MOLS?鄄P),由美国特拉华大学言语与语言障碍系盛欐老师团队研发,用于评估学龄前儿童口语能力发展情况。由经过训练的主试对被试进行一对一现场施测。测验包含词汇、句式和语法三部分内容,共139个题目,含理解性词汇、表达性词汇、被字句和把字句、特殊疑问句,以及量词和辖域词。每部分测验指导语均由电脑读出,以保证一致性。除表达性词汇之外,测验方式均为要求幼儿根据电脑所说内容从4张图片中选择相应图片。过程中主试记录被试所选图片号码,不进行反馈。表达性词汇的测验方式为图片命名,要求幼儿说出电脑所呈现图片中物体的名称,主试进行录音。幼儿回答正确的项目总数为其原始得分,依据常模将原始分数转化为相应年龄段的标准分进行之后的统计分析。测验内部一致性信度为0.93,效标效度0.55~0.59。

3. 亲子交互编码表及母亲言语数量统计工具。

亲子交互反映的是共读过程中母亲和婴幼儿的交互情况,具体为共读过程中亲子所经历的话轮数量、母亲提问和婴幼儿回应频率、婴幼儿主动言语以及母亲的反馈频率几项指标,[39][40][41]编码方案见下表。本研究采用清华大学自然语言处理与社会人文计算实验室研发的中文词性分析工具包对转录文本的词性进行切分,利用Java语言写成的程序对母亲每分钟输入的词数、去重后词数、句子数和平均句长进行计算,作为母亲言语数量指标。[42][43]

(三)实验设计

1. 实验材料。

本研究选用瑞士童书作家莫妮克的无字图画书《反正》作为亲子共读材料。故事以两只小老鼠为主人公,通过多个对页呈现不同的反、正情境:黑和白,男和女,上和下、左和右、温暖和寒冷、漆黑和光明、阳光明媚和乌云密布……选取本书的理由首先是人物形象比较吸引孩子。小老鼠的角色在很多图画书里均有出现,对婴幼儿而言比较熟悉,能获得孩子的认同感。其次,能更多地看到母亲与婴幼儿共读过程的差异。如果提供的是有字书,经预实验尝试,大多数母亲都只是照文字读,亲子共读方式的差异很小。最后,可以更好地控制实验材料熟悉度。由于大部分母亲日常很少选择无字书给孩子讲,所有被试均未接触过实验材料的可能性较大。经询问,除一位母亲表示家里有这本书但没为孩子讲过之外,其他母亲均第一次接触该书。

2. 实验流程。

实验在安静的实验室环境中进行。每对亲子进到实验现场后,先让婴幼儿熟悉环境,主试与婴幼儿互动,帮助其适应陌生情境。主试介绍实验目的和流程,由母亲签署知情同意书。正式实验前,母亲有10分钟左右的时间熟悉图画书,构思情节,要求尽量保持跟日常家庭中一致的共读方式讲完整本图画书,共读时长不限。实验后询问母亲本次共读和日常共读的一致性(非常不一致、比较不一致、比较一致和非常一致)。52位母亲均表示比较一致或非常一致。实验由2~3名心理学背景的硕博士共同完成,对实验过程进行全程录像。

(四)数据分析

对52段亲子共读视频逐字转录,逐句编码,共转录79 729字,编码10 755条。转录工作由5位教育专业硕士研究生完成,研究者逐一对转录文字和标点符号进行核对。采用NVivo 11.0依据编码表(表2)进行亲子交互的编码。编码者首先对编码指标及其含义进行熟悉,就存在歧义的地方进行讨论。后随机选取一对亲子共读视频依据编码表进行逐句编码,对编码不一致的地方进行讨论、核实。再随机选取8%的视频由两位编码者共同编码,一致性信度合格后,剩余的亲子共读视频(46段)由其中一位编码者单独完成。经计算,话轮部分编码者一致性信度为0.85,其他部分一致性信度为0.84。