幼儿深度学习的感性认识基础及其发展趋势

作者: 王小英 刘思源

编者按:深度学习是当前我国基础教育和高等教育中一个颇具影响力的重要概念,标志着从“学”的角度深化对教育质量的认识已经成为学界共识。这与我国学前教育一贯坚持的儿童中心立场相一致,所以我国幼教界对幼儿深度学习理论与实践的浓厚兴趣和持续热情本质上是我国学前教育自身发展逻辑的必然结果。本期由东北师范大学王小英教授主持的“幼儿深度学习研究”专栏,既是对当前相关研究与实践成果的总结和提升,也是对当前相关研究与实践的反思,指出了今后发展的方向,值得我国学前教育领域相关研究者与探索者重视和深思。

[摘 要] 从人类认识发展规律审视幼儿的深度学习,不仅可以说明幼儿的深度学习“何以可能”,也可以揭示幼儿深度学习的特殊性与发展趋势。对幼儿深度学习的研究表明,感性认识是幼儿学习活动的认知基础,感性认识生成幼儿深度学习的逻辑线索,感性认识支撑幼儿深度学习的具体表征。这说明深度学习不仅可以在理性认识的层面实现,也可以在感性认识的层面展开。感性认识与理性认识是人类认识事物的两种形式,从感性认识到理性认识是人类认识发展的必然趋势,这也就决定了幼儿基于感性认识的深度学习将来必然会遵循人类认识发展的基本规律,向理性认识层面的深度学习转化。

[关键词] 深度学习;幼儿学习;感性认识;理性认识

稿件编号:ZG202327

*基金项目:教育部人文社会科学研究规划基金项目“幼儿深度学习的理论与实践探索研究”(编号:18YJA880086)、吉林省教育科学“十四五”规划课题“幼小衔接背景下幼儿园大班数学教育活动的优化路径研究”(编号:GH22245)

**通讯作者:王小英,东北师范大学教育学部教授,博士生导师,E-mail:wangxy@nenu.edu.cn

世界经济论坛在2020年发布了一份题为《未来学校:为第四次工业革命定义新的教育模式》的报告,提出了“教育4.0”的全球框架,并以学习内容与经验的8个关键特征重新定义了新经济中的优质学习。[1]这些关键特征都与深度学习相关,尤其是其中的“创新创造技能”(innovation and creativity skills)和“基于问题与协作的学习”(problem⁃based and collaborative learning)更是直接指向深度学习。可见,深度学习是时代发展的必然诉求,从小培养幼儿的深度学习能力具有重要而深远的意义。

目前,国内关于幼儿深度学习的研究正在逐渐扩展与深入。但是,也有一些理论工作者与实践工作者对幼儿深度学习持有怀疑乃至否定的态度。本文试图从人类认识发展规律出发,结合笔者多年来对幼儿深度学习的理论与实践研究,阐释幼儿在感性认识层面生成深度学习的内在逻辑及其未来发展趋势。只有正确地认识幼儿的深度学习,我们才能更好地促进幼儿的深度学习。

一、感性认识:幼儿深度学习的基础

(一)感性认识是幼儿学习活动的认知基础

幼儿的学习以感觉经验为基础。我国自2001年9月起试行的《幼儿园教育指导纲要(试行)》在总则部分提出幼儿园教育要“尊重幼儿身心发展的规律和学习特点”;在科学领域的第二条目标中要求幼儿“能运用各种感官,动手动脑,探究问题”;在艺术领域的第一条目标中要求幼儿“能初步感受并喜爱环境、生活和艺术中的美”。[2]2012年,教育部颁布的《3~6岁儿童学习与发展指南》要求幼教工作者与家长要理解幼儿的学习方式和特点,强调“幼儿的学习是以直接经验为基础,在游戏和日常生活中进行的。要珍视游戏和生活的独特价值,创设丰富的教育环境,合理安排一日生活,最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要”。[3]

人的思维方式有3种:直观行动思维、具体形象思维、抽象逻辑思维。从个体思维发展的顺序来看,最早产生的是直观行动思维,其次是具体形象思维,最后才是抽象逻辑思维。直观行动思维是以直观的、行动的方式进行的思维;具体形象思维是依靠事物具体形象的启发进行的思维;抽象逻辑思维则是通过概括、判断和推理进行的思维,是反映事物的本质属性和规律性联系的思维。3种思维分别使用3种不同的思维工具:直观行动思维依靠的工具是感知和动作(故又称动作思维);具体形象思维依靠的工具是表象(故又称表象思维);抽象逻辑思维依靠的工具是语词(故又称语词思维)。幼儿的思维主要是直观行动思维与具体形象思维,对事物的认识主要停留在感性认识阶段。到幼儿末期,其抽象逻辑思维才开始萌芽。皮亚杰把儿童认知能力的发展分为4个阶段:感知运动阶段(0~2岁)、前运算阶段(2~7岁)、具体运算阶段(7~11岁)、形式运算阶段(11岁~成年)。2岁以后,儿童进入前运算阶段,这是感知运动智力向概念性智力发展的一个中间性过渡阶段,由于这一时期的儿童还不能进行逻辑运算,故称之为“前运算阶段”。[4]

需要强调的是,幼儿在感性认识层面进行的学习,并不意味着一定就是浅显的、简单的、低级的。幼儿在感性认识层面也可以建构初级的“理论”。以威尔曼(Wellman)和格尔曼(Gellman)为代表的发展心理学家认为儿童可以自动构建其内部理论,他们将之称为儿童的“朴素理论”(naive theory)。这是与科学的理论、成熟的理论、正规的理论相对而言的理论,“naive”一词来自法语,有天真的、质朴的、幼稚的、自然的、没有经验的意思,所以也有人将“naive theory”译作“天真理论”。[5]朴素理论一般由常识性的、特定领域的相关知识构成,它对幼儿在特定领域内的问题解决以及信息加工活动具有重要而普遍的影响。幼儿自发获得的这种非正式的、前科学的理论虽然不规范,但却是幼儿解释客观世界的主要工具与知识框架,幼儿以此为依托,把纷繁复杂的客观世界纳入到自己的认知体系中,进而做出初级的判断、推理与预测。

关于幼儿怎样学习,建构主义的观点是幼儿通过动态的、互动的过程建构知识。[6]例如,幼儿推动一个圆形的物体,发现它会滚动,“所有物体都会滚动”就是他建构的“理论”。他再去推动一个方形的物体,发现它不会滚动,这与他的“朴素物理理论”(所有物体都会滚动)不吻合,于是他便修正先前的“理论”,由原来的“所有物体都会滚动”变成“圆形物体会滚动,方形物体会滑动”。这种复杂“理论”的发展是以幼儿将不同形状的物体放在不同表面以及改变斜面的倾斜度的经验为基础的,这些感性经验推动了新“理论”的构建。

其实,即使是年龄小的婴儿也具有很强的学习能力,3个月的婴儿就已经知道自己的行为会影响外界事物。已有研究发现,把丝带的一端拴在婴儿的一只脚上,另一端拴在一辆玩具小汽车上,当婴儿踢脚的时候小汽车就会移动,婴儿很快就能够觉察到,踢绑有丝带的那只脚会使小汽车移动。1周以后,把这个小汽车给婴儿,他就会踢那只曾经绑过丝带的脚。如果给他看的是一个新的小汽车,他就不会踢脚。可见,婴儿已经能够做出一些关于他们的行为如何影响外界事物的假设。[7]奎因(Quinn)研究了婴儿能否识别不同类别的动物,结果发现,婴儿在2~3个月时就形成了对“猫”与“狗”的独立类别的表征。“这样看来,我们对世界的认识首先是从认识事物的整体特性开始的。年龄大一点的儿童以及成人的物体概念是从婴儿时期对客体范畴的感知开始的。”[8]

(二)感性认识生成幼儿深度学习的逻辑线索

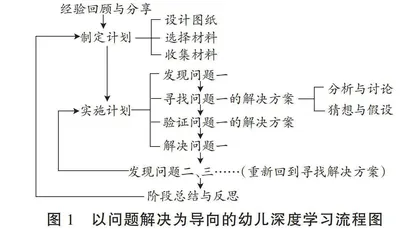

张立国等人建构了含有3个模块的深度学习一般过程模型:[9]第1模块由“注意与接受”和“回忆已学知识”两部分组成,这是深度学习的基础,也是深度学习的导入阶段;第2模块由“联系新知识”“批判性地建构知识”以及“迁移运用与问题解决”组成,这是深度学习的关键阶段,体现了深度学习的实质;第3模块主要指向“评价与反思”,这是深度学习的总结阶段,同时“评价与反思”贯穿于深度学习的全过程。根据张立国等人对深度学习过程的解析,结合笔者在全国18所幼儿园开展的幼儿深度学习实践研究,本文接下来将描绘如图1所示的以问题解决为导向的幼儿深度学习流程图。[10]

本文把幼儿的深度学习划分为4个阶段:经验回顾与分享、制定计划、实施计划、总结与反思。其中,实施计划的环节集中体现了一连串的问题解决过程。本文以参加笔者研究的某实验幼儿园围绕《大花轿》绘本故事开展的课题活动①为例,简要展示感性认识生成幼儿深度学习的逻辑线索。

在一次阅读活动中,该园中五班幼儿对《老鼠嫁女》这个绘本故事中的“花轿”产生了浓厚的兴趣。教师基于幼儿的兴趣与经验,决定组织幼儿开展制作花轿的课题活动。

1. 第一阶段活动。

活动1:经验回顾——我见过的花轿(略)

活动2:设计图纸(略)

活动3:收集材料与制定流程(略)

第一阶段的活动主要是在经验回顾与分享的基础上,制订花轿制作的计划。为了进一步丰富幼儿的经验,教师充分调动家长资源。有的家长带幼儿去看真实的花轿,让幼儿坐一坐、摸一摸,仔细观察花轿的内、外部构造。有的家长则是带领幼儿上网查阅相关资料,让幼儿知晓“花轿”也叫“喜轿”,是传统中式婚礼上使用的特殊轿子。此外,教师还引导家长和幼儿一起制作了关于花轿的知识报。在关于花轿的设计图完成后,幼儿开始为制作花轿做准备。首先,幼儿收集了制作花轿所需的材料,如包装水果的纸箱、泡沫地垫、红纸、PC管等;其次,幼儿合作绘制了制作花轿的流程图,为后继的活动做好了准备。

2. 第二阶段活动。

活动1:第一次做轿厢

问题:纸壳箱和泡沫地垫哪个做轿厢更结实?

幼儿在分析讨论后猜想有两种方法做轿厢:一种是用包装水果的纸壳箱拼,另一种是用泡沫地垫拼。于是,幼儿按照自己的想法分为两组分别进行实验验证。其中,纸壳箱组的幼儿用平铺的方法将切好的纸壳粘成片,然后用围合的方法将其粘合好。地垫组的幼儿将地垫拼插后发现轿厢不稳固,便用胶带将接缝处粘贴好。两组幼儿将轿厢做好后,兴高采烈地合作抬轿子。由于轿厢不牢固导致轿厢松散,两组最终都以失败告终。

活动2:第二次做轿厢

在教师的引导下,幼儿分析了失败的原因,吸取了失败的教训,重新选择了一个无缝大纸箱(包装电冰箱的纸箱)作为轿厢的制作材料,经过实验验证无缝大纸箱可以折出一个完整的轿厢。轿厢制作完成后,幼儿决定设计和制作轿厢的门和窗。

问题一:用什么工具才能抠出门和窗?

鉴于箱体太硬,幼儿决定使用平头剪刀、齿状剪刀和刻刀来试一试。幼儿先用画笔在轿厢两侧将门与窗的轮廓画好,然后用平头剪刀剪,发现纸壳太厚很难剪,于是更换工具,尝试用齿状剪刀剪,又发现剪出的门窗不平整,最后尝试用刻刀抠,终于成功地抠出了门和窗。这时,有幼儿提议:“窗户都是有框框的,我们的轿子也得有啊!”经过讨论,幼儿一致决定给窗户安装窗棂。幼儿用纸壳剪出两个长条后准备粘贴在轿厢窗户上做十字花窗棂。

问题二:用什么方法将窗棂固定到窗户上?

幼儿分析讨论后,决定分别用双面胶、透明胶、胶棒、胶水、热熔胶来粘贴窗棂。尝试后,幼儿发现只有透明胶和热熔胶能粘住窗棂,便使用两种胶来粘窗棂。制作完成后的第二天,幼儿发现用透明胶粘的窗棂掉下来了,而用热熔胶粘的窗棂仍然牢牢地粘在轿厢上。

活动3:安装轿杆

问题一:轿杆怎么安装到花轿上?

经过分析讨论,幼儿设想在轿厢两侧分别抠两个洞,再将轿杆(包着红纸的PC管)从洞里穿过去,这样轿厢就可以托住轿杆了。在大家的共同努力下,终于成功地将轿杆穿在了轿厢上。幼儿观察轿厢,发现两根轿杆长度不一致,接下来应该把轿杆切割成相同的长度才符合轿杆的要求。

问题二:怎么切割管子?

幼儿分析讨论后,决定先将两根轿杆比出长短,再将多出的部分切掉。幼儿甲说:“老师说过比长短得将一端对齐,上次比玩具火车时就是这么比的。”比好长短后,幼儿先后尝试用刀切、用剪刀剪等方法,结果都失败了。最后在教师的引导下,幼儿选用锯子来锯轿杆,终于成功地将多余的轿杆部分切掉,并且切得很整齐。

活动4:做轿顶

制作好轿厢和安装好轿杆后,幼儿准备安放轿顶。当幼儿将板子做的轿顶搬到轿厢上方时,有位幼儿的动作稍慢了些,轿顶不小心折坏了,这可怎么办呢?

问题:怎么加固轿顶?