“儿童的视角”下幼儿与小学生的衔接困境和需求分析

作者: 宋烁琪 刘丽伟

[摘 要] 探寻中国本土语境下大班幼儿与一年级小学生因对幼小衔接的担忧与期盼而彰显出的困境与需求,对于进一步完善儿童本位下的幼小双向衔接之不足,推动幼儿园、小学、家庭、政府等多方主体深化对幼小衔接的认识具有重要价值。本研究采用半结构化访谈法、PMSSW图示测量法、投票法对126名幼儿园大班儿童和101名一年级小学生进行了调查。结果发现,幼儿与小学生关于幼小衔接的困境与需求虽然受不同学段教育制度与文化的影响而存在一定差异,但是都涉及了学业、规则、人际、物质环境等方面,且其共同表达出的具有“知识本位”特点的学习观以及“工具理性”色彩的知识观均显示了现代性对当代儿童的裹挟,其对教师与规则权威的共同尊崇也显示了中国传统文化对当代儿童的深刻影响,这促使儿童不论学段都在积极寻求调适,以利于自己更好地“学习知识”,并都希望通过“亲密互动”与“增加协商”在民主自由的氛围下主动遵守规则。由此可见,幼儿园与小学还需要进一步“跨越边界”,合力筑造“儿童为本”的共同体文化;入学准备应“由表及里”,强化儿童日常心理层面的科学衔接;入学适应要“互惠共生”,推动不同主体的能动参与,为儿童创设更为适宜的生态环境。

[关键词] 幼小衔接;儿童的视角;入学准备;入学适应

一、问题提出

幼小衔接是儿童在成长过程中从较为关注“儿童本身”的幼儿园文化过渡到较为关注“社会意图”的小学文化的关键期,[1]其为儿童未来的学校生涯奠定了基调和方向,因此幼小衔接一直以来都是世界各国教育研究者和实践者们所关注的热点问题。2021年12月,我国教育部等九部门印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》指出,需“推动幼儿园和小学科学衔接,为幼儿后继学习和终身发展奠定基础”。此外,2021年3月教育部最新发布的《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》(以下简称《意见》)中明确指出:为推进幼儿园和小学科学有效衔接,相关主体应该秉持“儿童为本”“双向衔接”“系统推进”“规范管理”四大基本原则。而在现实之中,囿于现代的“二分逻辑思维”,[2]我国幼小衔接的现实实践中多种长久以来饱受诟病却尚未解决的问题,例如幼儿园对“小学化”问题的无奈、家长对不能让孩子“输在起跑线上”的焦虑、小学对“零起点教学”的误读,均往往是因为我国幼小衔接依赖且受制于成人群体的话语体系,[3]对于儿童话语体系下幼小双向衔接的现状及其深层的问题本质与规律却鲜少关注,而这正是本研究所聚焦的议题。

与此同时,近年来在《儿童权利公约》、新童年社会学、瑞吉欧教育等一系列相关政策、研究与实践的推动下,人们开始意识到儿童有权利也有能力参与与自身相关的事务。基于此,具体到儿童研究之中,儿童应该被视为研究参与者而非成人的研究对象,由此“参与式儿童研究”(Participatory research with children)应运而生。[4]在新的研究范式中,儿童可以发挥其主观能动性参与甚至领导研究,并在一系列研究过程中,包括研究主体的选定、研究方法的选择、研究资料的收集和处理、研究结果的传播等过程中享有独立的话语权。此类研究更加关注儿童与成人共同作为研究者建构信息的过程,而非将儿童作为被动的研究对象向其收集相关信息。[5]因此儿童参与研究的方法应该符合其身心发展特点,比如观察法、视觉艺术法、口头交谈法、书面记录法以及多种方法融合并用的“马赛克方法”(Mosaic Approach)等,且为了保障儿童的研究参与权,此类研究须关注研究伦理的建构,即儿童知情同意原则、儿童自愿的原则、避免伤害儿童的原则以及信任、尊重与互惠的原则。[6]其中,基于“儿童的视角”(Children’s Perspectives)的研究是一种较为直观的反映儿童文化的研究,且已被广泛运用于国内外不同的儿童研究中,形成了一套较为系统、完整的方法论。[7]

基于此,国内外许多学者试图透过“儿童的视角”探寻“幼小衔接”的相关问题,以期打破成人群体对于单向发掘与诠释儿童已有经验和认知的局限性,[8]并在此基础上建构科学“衔接”的路径。具体而言,儿童在幼小衔接阶段的多重变革之中会经历自身作为“生成着的个体”(‘becoming’)、“存在着的个体”(‘being’)以及“再生成的个体”(re‘becoming’)等多重身份的分化与整合,[9]而已有研究发现儿童能够意识到这一过程中自身地位、责任、作用以及学业、规则、人际等多方面重大的变化。[10][11]概括而言,儿童在此过程中所关注的话题主要涉及四个“微观系统(microsystem)”,即“学习关系”(learning relationships)、“同伴关系”(peer relationships)、“师生关系”(teacher?鄄child relationship)以及“儿童与教育环境的关系”(relationship between the child and the educational environment)。[12]而在此过程中,儿童认为外界所给予的“束缚”与“自由”是同时得到强化的。[13]对此,儿童一方面从消极意义上持有“担忧”的态度,另一方面又从积极意义上对其怀有热切的“期盼”。与此同时,现有研究也存在一定不足之处,如相关研究多将“儿童视角下的幼小衔接”异化为“儿童视角下的小学”,即仅仅探讨大班幼儿心目中的小学,使得研究没有真正触及幼小“双向”衔接问题的深层本质。此外,由于儿童观点的表达多易受到特定环境(surroundings)或情境(context)的影响,[14]而儿童个体的幼小衔接经历更是其与社会文化情境对话的过程,[15]因此对于儿童话语及其意义的分析与诠释需要考量其背后的语境及关系。[16]然而中国本土的相关研究多单一地将“儿童的视角”归因于儿童个体在普遍意义上的身心与年龄特质又或是幼小衔接生态系统中的“微观系统”(microsystems)(如家庭、学校、幼儿园)对儿童的影响,以至于一方面忽视了儿童主动参与建构与影响幼小衔接的能动作用,[17]另一方面也没有关注到“宏观系统”(macrosystems)(如社会制度、文化等)中的社会脉络、文化脉络与时代脉络对儿童的影响。[18]综上所述,本研究试图在借鉴国内外已有研究的基础上,探寻中国本土语境之下大班与一年级儿童对于幼小衔接的“担忧”与“期盼”及其所彰显出的“困境”与“需求”,促使儿童的“声音”被予以更多的重视与诠释,从而进一步明确儿童本位下的幼小双向衔接所存在的不足或待改进之处,进而推动行政、教科研、小学、幼儿园、家庭等多方主体深化对于幼小衔接“儿童为本”这一基本原则的认识,并以此为基础创设基于“儿童的视角”的“双向衔接”。

二、研究方法

(一)研究参与者的选定

为贯彻《意见》中所提出的幼小科学衔接“坚持双向衔接”的基本原则,本研究邀请126名大班儿童与101位一年级儿童参与研究,以期挖掘幼小双向衔接过程中儿童分别在入学准备与入学适应阶段的困境与需求。在幼儿园和小学的选择上,本研究使用“目的性抽样”与“方便抽样”并举的方式,选取中部某省会城市S园与X小学为研究对象。在儿童参与者的选择上,本研究采取“儿童主动参与”和“分层抽样”并举的方式,即研究者首先在班级内统计有意向参与研究的儿童,并结合报名情况在每班抽取一定数量的儿童参与研究。

(二)数据收集方法

1. 半结构化访谈法

为了使儿童能够主动、直接地表达自己,本研究采取半结构化访谈法与儿童开展面对面的一对一访谈。研究者分别于2021年3月9日至3月19日、2021年3月22日至4月2日在S园大班的4个班级与X小学一年级的5个班级中开展访谈。该时期幼儿园大班的儿童(处于大班下学期)已经开始步入幼小衔接阶段的关键期,且小学一年级儿童(处于一年级下学期)已经对小学的适应问题有较为全面的认知。基于以往研究的发现,本研究首先在研究开始实施前围绕幼小衔接阶段的儿童针对其所关注的“微观系统”中所面临的困境与需求设置半结构化访谈提纲,即主要从发掘儿童在学习、规则、社交、生活、情绪、家庭、环境等领域持有哪些消极与积极的看法或体验来设置访谈问题。在此基础上,在正式实施访谈时研究者将自己的看法“悬置”起来,与被访儿童共同深入建构对“现实”的定义。同时,本研究遵循“儿童视角导向型方法”的五大基本原则:将儿童视为“人”;与儿童共情;尊重孩子的话语及其对抽象世界的诠释态度;增强儿童的主动性,以一种敏锐的方式引导儿童;早期儿童的保教活动是一个儿童和保教人员之间的对话过程,双方都可以促进学习目标的实现。[19]因此在实施访谈的过程中研究者主要选取儿童日常所熟悉的生活场所(如活动室、休息室等)开展单独访谈。在提问、倾听、追问过程中,研究者旨在发掘儿童“个人的独特经历和想法或者探寻某一件事的来龙去脉”,因此研究者采取亲切温柔的语调向其提出具体、有背景、开放、灵活的问题(例如“马上要上小学了,你有什么担心的事情吗?”“你觉得和你在幼儿园比起来,小学有什么事情做起来很难呢?”“你希望幼儿园老师做什么来帮助你以后成为一个厉害的小学生?”“如果让你安排在小学的一天,你想把小学的一天变成什么样呢?”等等),以期由浅入深地、共情式地引导儿童表达其对于“幼小衔接困境及需求”这一抽象概念的看法,进而敏锐地捕捉其话语中的某些态度及情感,并对其中的“本土概念”“关键事件”等重要信息进行及时追问。[20]综上,本研究共邀请了27位幼儿园大班儿童、25位小学一年级儿童实际参与访谈,其中男生26人,女生26人,且每位儿童参与访谈的时间持续30~50分钟,访谈在得到被访儿童本人的同意后进行录音。

2. 图示测量法

在考量到幼小衔接阶段儿童的认知发展水平以及借鉴“儿童参与式研究”的方法论中“多渠道聆听儿童”原则的基础上,本研究进一步采用“学校压力与健康图示测量”(The Pictorial Measure of School Stress and Wellbeing,简称PMSSW)开展研究。PMSSW是一种旨在探讨儿童对学校场域中“个人挑战”“人际关系挑战”和“规则挑战”的看法以及他们应对这些挑战所采取策略的研究工具。PMSSW使用简单的黑白线图来描述一系列典型的学校事件,事件内容与学校一日生活顺序大致相同。[21]被试在参与测量的过程中会被询问到对于每个事件的感觉、产生这些感觉的原因以及其可能会采取的解决方案和策略。该测量工具主要基于心理学研究中的投射技术,[22]即适用于调查和研究可能引起儿童情绪变化的即将面临的问题。PMSSW展示了澳大利亚儿童所熟悉的9种学校常规活动。本研究基于中国本土国情对于PMSSW进行了改编,即根据中国小学的实际情况绘制了9种学校常规活动情境图片,并将这些图片假定在“一位名字叫作‘豆豆’的小朋友第一天上小学”的情境下对儿童施测。其中图1、图5和图7描绘了引发个人挑战的情景:图1为第一次上小学向父母挥手告别;图5为第一次在小学自己上厕所;图7为第一次在小学的食堂吃饭。图8和图9描绘了人际关系的挑战:图8为第一次进入小学的操场;图9为被其他小朋友拒绝一起玩耍。图2、3、4和6描绘了规则挑战:图2为上课迟到;图3为第一次在小学上课;图4为在全班面前发言;图6为第一次做小学的作业。被试儿童在看完每张图片后都会被问以下的五个问题:图片中的豆豆有什么感觉?豆豆为什么会感觉(孩子第一个问题回答的话)?你认为豆豆会希望老师知道他们的感受(孩子第一个问题回答的话)吗?为什么/为什么不呢?你认为接下来会发生什么?

在研究正式施测之前,为确保测量工具的内容效度,研究者会在每幅图片提问前确保儿童对图片中所阐述情境的理解与访谈者一致。因此,研究者会在提问前检查该儿童是否理解了图片内容,如儿童尚未理解或理解不准确,研究者则会向其进行解释。在正式施测过程中,研究者同样选取儿童日常所熟悉的场所与儿童开展一对一的交谈。在交谈过程中研究者本人始终按照固定、统一的方式向每个儿童讲述图片中“豆豆的故事”并进行提问,以尽可能避免差异化的讲述对研究信效度的影响。本研究共邀请了13位幼儿园大班儿童、13位小学一年级儿童实际参与PMSSW图示测量,其中男生12人,女生14人,且每位儿童被测时间持续20~30分钟,同样在得到儿童本人的同意后进行录音。

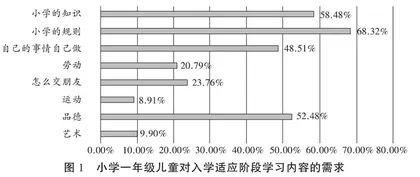

3. 投票法

投票法主要是依托于“马赛克方法”所强调的“倾听儿童的声音、让儿童成为自身世界的主人”这一理念而诞生的研究方法。[23]这一方法主要通过让儿童参与民主决议的方式,让儿童独立自主地、可选择地发表自己的观点。在本研究中,研究者依据在实施上述半结构化访谈法、图示测量法的过程中与儿童共同建构的与“幼小衔接”有关的、具有一定争议性的问题来设计投票内容。投票内容主要涵盖“大班儿童对小学的了解程度”“大班与一年级儿童对不同类型学习内容的需求”“大班与一年级儿童对‘超前学习’小学知识的支持程度”“大班与一年级儿童对幼小衔接不同时期学习时长的需求”“大班与一年级儿童对规则的严格程度及其自身话语权的需求”等话题。在开展投票前,研究者事先与幼儿园和小学的管理者及各班老师进行沟通,并在综合考量儿童认知水平与现实条件的基础上确定投票的方式。最终,在大班儿童的投票过程中,研究者请各班主班老师在班级的家校微信群中以文字信息的形式为各位家长讲述本次“投票”的缘由、目的以及注意事项(特别强调儿童在家中进行投票时家长可以帮助儿童阅读相关文字但不能干涉儿童个人的选择)。同时鉴于不同班级中老师不同的要求或建议不同,研究者选择在其中2个班级发送线上投票链接,而在另外2个班级中向儿童发放纸质版本的投票问题。在一年级儿童投票过程中,研究者将儿童所需进行投票的问题打印出来并在班级内与各班老师一同统一为儿童逐个解释投票问题与选项,然后请儿童选出代表自己真实想法的选项。同时,在研究者向儿童解释本次投票的事宜时,均在儿童所正式进行投票的纸质文本与线上链接的开头向其强调须“按照自己真正的想法选出自己的答案,不要问其他人”。综上,共有126位幼儿园大班儿童、101位小学一年级儿童参与匿名投票(其中有52位儿童同时参与半结构化访谈,另有26位儿童同时参与图示测量)。