近20年国外幼小衔接研究的视角变迁与实证进展

作者: 崔淑婧 田兴江

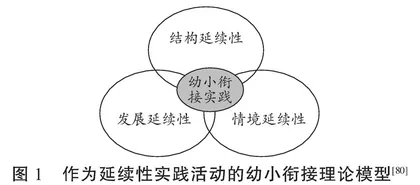

[摘 要] 过去20年,国际上关于幼小衔接的研究经历了从儿童发展或成熟理论到生态学及社会文化理论再到本体论视角的变迁,“幼小衔接”由此被依次理解为一次性事件、一个过程、一种延续性实践。随着理论视角的变迁,关于幼小衔接的实证研究呈现了从关注儿童自身做好准备到关注多个利益相关者再到聚焦促进幼小衔接延续性的政策及实践的变化,研究方法也逐渐多元化。国外关于幼小衔接的研究历程显示了不同理论视角之间并非相互排斥而是相互补充的关系,其中从本体论视角出发,关注幼小衔接中的结构延续性、发展延续性及情境延续性是幼小衔接研究的新趋势。国外研究多采用追踪研究设计及儿童视角的新兴研究方法,这可以为我国幼小衔接研究提供方法论的借鉴。

[关键词] 幼小衔接;儿童发展或成熟理论;生态学及社会文化理论;本体论

过去20年,国际上关于幼小衔接的“构念”(construct)随着研究者理论视角的变化和丰富而发生着演变。其中,与幼小衔接相关的主要理论视角经历了儿童发展或成熟理论到人类发展生态学理论、社会文化理论的明显转折,相应的幼小衔接构念也从注重幼儿自身的技能到关注衔接过程中动态变化的生态系统及利益相关者间动态变化的关系。近年来国际上对幼小衔接的构念和理论视角又有了进一步的丰富和转变,有研究者从本体论的视角出发重构幼小衔接的构念,强调衔接中的延续性,这成为新的幼小衔接研究趋势。随着这些理论视角的变迁,幼小衔接的构念主要经历了几个阶段的变迁,从将幼小衔接视为一次性事件到将其视为一个过程,再到将其视为延续性实践(continuity practices)。[1]而随着理论视角和构念的变迁,幼小衔接相关实证研究趋势也在发生相辅相成的变化。本文通过梳理近20年来国外相关幼小衔接文献,旨在厘清幼小衔接研究的理论视角变迁及与之密切关联的实证研究趋势变化的过程,以期为国内幼小衔接研究提供借鉴与启示。

一、儿童发展或成熟理论视角下的幼小衔接研究

(一)作为一次性事件的幼小衔接构念,关注幼儿自身特征

早期幼小衔接的“构念”主要以儿童发展或成熟理论为基础,尤其受到皮亚杰的儿童发展阶段理论中儿童发展遵循自然、普遍、不可逾越的一系列阶段这一基本理解的影响。[2]20世纪80年代以前,入学准备这一概念囊括了关于儿童入学的诸多研究问题。从20世纪90年代开始,美国、澳大利亚及新西兰、欧洲各国的研究者开始尝试使用“幼小衔接”这一构念来探讨入学准备、儿童入学的相关研究问题。佩特里夫斯基(Petriwskyj)等人通过分析1990年至2005年上述国家幼小衔接的相关研究发现,从20世纪90年代开始,许多研究者将幼小衔接构念视为一次性的、短期的变化性事件或一个时间点,如入学的第一天,关注入学这一时间点幼儿是否做好了准备。[3]可以看出,早期幼小衔接构念和入学准备概念紧密相连,研究者更多关注儿童的成熟及发展水平,关注儿童是否为学习特定知识及适应学校生活做好了准备。其背后隐含的假设是能否顺利实现幼小衔接由儿童的内在因素决定,儿童必须适应教学内容相对固定及同质化、评价方式相对标准化的小学教学,而非小学教学适应幼儿发展的需要。这样的假设可以追溯到格赛尔的成熟理论以及皮亚杰的发展先于教学的理论,他们认为儿童需要发展到特定的阶段才能够适应学校的学习。[4]基于这样的假设,评估幼儿是否能够在入学之时适应新的环境以及幼儿的哪些特征会影响入学适应成为研究者关注的焦点,即用儿童自身特征来解释幼小衔接的影响因素,而这一理论角度被考夫曼(Kaufman)及皮安塔(Pianta)称为“儿童效应模型”(Child Effects model)。根据这一理论模型,研究者主要关注儿童特征对于幼小衔接的预测力,如幼儿的年龄、种族、语言、认知水平及气质等,[5]因而多采用标准化量表或行为核查表从多个方面测量幼儿的早期学业技能、行为问题、社交胜任力等,以筛查或评估幼儿的入学准备情况及预测儿童能否顺利实现幼小衔接。

(二)儿童发展或成熟理论视角下的幼小衔接实证研究

1. 幼儿入学准备或幼小衔接技能评估

在上述幼小衔接构念及理论视角下,大量实证研究关注测量、筛查幼儿的入学准备技能或水平,以及探究幼儿自身特征对幼小衔接及后期学业成绩的影响。这些研究为从量化角度了解幼儿在幼小衔接中的技能积累了很多重要成果,尤其是形成了信效度良好、具有良好心理测量属性的幼儿入学准备量表。

最具代表性以及应用和改编较为广泛的幼儿入学准备国际性量表是加拿大研究者开发的早期发展量表(Early Development Instrument,EDI),由教师进行测评。[6]该量表涵盖了五个维度的入学准备评估:身心健康、社会性、情绪成熟度、语言和认知发展、沟通技能和基本知识。澳大利亚、美国等多国研究者也将此量表进行改编以适应本国幼儿的入学准备测量。另一个基于EDI改编的、广为应用的入学准备测评量表是国际发展和早期学习量表(International Development and Early Learning Assessment,IDELA)。该量表由救助儿童会(Save the Children)开发,旨在有效测量不同经济文化发展水平尤其是中低收入国家幼儿的入学准备,涵盖的维度包括早期数学与问题解决、早期阅读与语言、社会性与情绪发展、动作发展。[7]测评者通过当地教育专业人员的协助以及使用当地情境中随手可得、幼儿熟悉的物品(如小石子、树枝等)来施测,因此该量表易于改编,适用于不同国家、地区、文化情境的幼儿入学准备测量,尤其易于用来对中低收入国家的幼儿进行测量。[8]尽管EDI在国际上广泛应用,但其最重要的局限性是量表对于入学准备的定义是窄化的,它仅仅评量了幼儿的入学准备,没有将家庭、学校的作用考虑进去。因此,2015年英国的休斯(Hughes) 等人开发了(Brief Early Skills and Support Index,BESSI),该量表适用于2.5至5.5岁幼儿,将早期儿童获得的家庭支持涵盖进去,共包括行为适应、语言和认知、日常生活技能、家庭支持四个领域。[9]

然而,也有不少研究者并未采用综合性的量表来评估幼儿的入学准备,而是运用单个的幼儿心理发展测量工具来评估幼儿某一方面或某几方面的入学准备,其中研究者关注较多的包括幼儿的学业准备、社会性以及行为表现。使用较为广泛的作为学业准备测量的工具包括皮博迪图片词汇测验(Peabody Picture Vocabulary Test)、[10]伍德科克—约翰逊学业成绩测试和认知能力测试(Woodcock?鄄Johnson Ⅲ Tests of Achievement and Woodcock?鄄Johnson Ⅲ Tests of Cognitive Abilities)。[11]较为常用的测量幼儿社会性维度入学准备的社交技能量表包括社会技能提升系统评定量表(Social Skills Improvement System Rating Scales) 和年龄阶段问卷(社会情感版)(Ages and Stages Questionnaire: Social?鄄Emotional)。[12][13]较为常用的行为表现方面入学准备的测量工具是幼儿行为量表外显行为分量表(Externalizing subscale of the Child Behavior Checklist/4-18)、社会能力和行为评定简表(Soical Competence and Behavior Evaluation short?鄄form)。[14][15]

2. 幼儿自身特征对幼小衔接的影响

除了直接评估幼儿的入学准备技能之外,从幼儿发展理论视角出发的实证研究还关注幼儿的其他特征,如幼儿入学年龄、性别、社会经济地位等因素对于幼小衔接的影响。其中,在一些国家,推迟或提早入学是被允许的,由此推迟入学成为部分家长的选择,以便让幼儿获得“时间的礼物”,即晚入学以便更加成熟,入学准备度更高。在此背景下,大量研究考察了入学年龄对于幼儿入学准备或幼小衔接的影响,其中一部分研究仅考察其对于学业成绩、社会性行为技能等某一方面入学准备的影响,还有一些研究分析了入学年龄与远期学业成绩的关系。多数研究结果显示,幼儿的入学年龄与入学准备呈显著的正向相关。澳大利亚最近的一项纵向研究数据分析表明,幼儿的入学年龄与入学准备水平呈正向的显著相关,且其在五个入学准备发展领域内皆如此。入学年龄较大的幼儿入学准备技能更成熟,且与同伴相比入学年龄大的幼儿在入学一年时的发展水平更好。[16]一项英国的研究显示,入学年龄小的幼儿相对来说语言及行为的准备技能不成熟,很多都不能达到入学的学业和社会性技能标准。[17]意大利研究者利用PISA(国际学生评估项目)、TIMSS(国际数学与科学趋势研究)和PIRLS(国际阅读素养进展研究)三个国际大规模测试中的数据,分析入学年龄对幼儿后期学业成绩的影响。研究发现入学年龄较小的幼儿在四年级、八年级和十年级时学业成绩相对入学年龄较大的幼儿落后,且这种劣势并没有随着年龄的增长而消退。[18]除与入学年龄相关的特征外,还有研究者调查了幼儿性别、社会经济地位对于幼小衔接的影响。如加拿大的研究者使用英属哥伦比亚省的相关普查数据进行了多水平回归模型分析,发现女孩比男孩的入学准备水平高,并且在不同的社会经济地位群体中性别差异有显著不同。[19]

总体来说,在幼儿发展理论视角下的幼小衔接实证研究更多地聚焦于评量幼儿是否做好了入学准备和不同特征的幼儿入学准备水平这两大研究问题,研究多采用量化的范式开展,纵向追踪研究及横断面研究设计都有所体现。研究样本多为有代表性的大样本,以获得从量化研究的角度而言可推广的研究结果,其中许多研究都是基于纵向追踪的大规模数据的分析,如国际性大规模测试(PISA)、美国早期幼儿纵向研究项目(ECLS?鄄K)等。横断面研究设计中也多采用随机取样的方法甚至普查的方式获取有代表性的样本。此外,研究取样的总体除了普通群体外,近年来增加了对处境不利及少数群体的关注,如移民群体等。研究结果一方面为评量幼儿的入学准备或幼小衔接技能提供了信效度可靠的测量工具。另一方面,研究结果基于有代表性的大规模样本,揭示了许多共同的、影响幼小衔接的儿童自身特征因素,如种族及家庭社会经济地位水平处境不利的儿童,其入学准备水平低于处境有利的儿童,女孩的入学准备水平优于男孩。[20]而尽管关于入学年龄对幼小衔接的影响研究结果未达成一致,但较多的纵向追踪研究结果显示入学年龄与入学准备水平呈正向相关。这些研究结果具有较好的外部效度,从幼儿自身特征角度为解释幼小衔接的影响因素积累了重要的成果,并为关注幼小衔接中的教育公平提供了实证依据。

儿童发展或成熟视角下幼小衔接的研究成果为后续理论视角下的研究奠定了基石,尤其是幼儿入学准备水平测量工具的开发对于后续量化研究具有重要意义。后续研究者一方面不断完善测量工具,另一方面借助这些工具将幼儿入学准备水平这一变量量化,以考察幼儿自身特征以外的众多因素与幼儿入学准备水平或幼小衔接技能之间的关系,从而获得具有可推广性的研究结果,补充和丰富了与幼小衔接影响因素相关的研究成果。

(三)作为一次性事件幼小衔接构念的局限性及其研究理论视角转变

儿童发展或成熟理论视角下的幼小衔接构念及其实证研究有其明显的局限性。首先,关注幼儿入学准备技能这一视角遭到了很多研究者的质疑,认为这一视角过于简化了幼小衔接的构念,并且没有考虑到幼小衔接的情境、生态以及文化属性。正如美国幼教协会(NAEYC)的声明中所提及的:“当对幼儿入学准备的期望是建立在一系列窄化的技能上,仅仅关注几个幼儿发展的维度时,真正的成长发展的复杂性就会被忽略,而那些发展水平完全在正常范围内的幼儿就可能被错误地认为是入学准备不充分的。”[21]另一方面的质疑在于,这一构念狭义地关注幼儿入学准备技能这一视角与全纳教育政策提倡的根据幼儿的特点为其提供适宜教育支持的理念不相匹配。[22]

除了上述窄化地关注幼儿入学准备水平的幼小衔接构念的理论性批判外,还有研究者采用元分析方法回顾了幼小衔接相关纵向追踪研究,发现幼儿的入学学业准备技能对于后期的学业成绩的影响效应量仅为中等强度,而入学准备的行为技能对于后期的社交水平的影响效应量仅为低等强度。由此显示,早期对幼儿进行入学准备技能的评估最多只能对幼儿在学校早期的学业成绩起到小至中等的贡献作用,而除了幼儿本身技能之外的其他因素能够解释幼儿在学校早期的学业和社交水平的绝大部分变异量。[23]因此,这一理论视角下的实证研究更多关注的是评量幼儿是否做好了入学准备,而未考虑到评量幼小衔接中的其他条件及影响因素,因而对于充分深入地解释幼小衔接及其影响因素而言是有局限性的。这样的结果从实证的角度揭示了研究视角转变的必要性,研究者开始从生态学及社会文化理论视角来看待幼小衔接。