学前阶段隔代照料对初中生人力资本积累的影响

作者: 胡南燕 宁满秀

[摘 要] 学前阶段家庭照料质量在个体人力资本积累中扮演着重要的角色。本研究选取中国教育追踪调查(CEPS)2013—2014学年数据,采用倾向得分匹配法考察了学前阶段隔代照料对初中生认知能力与非认知能力的影响。结果发现学前阶段隔代照料可以显著促进初中生认知能力的发展,并主要体现在城市户籍、非贫困家庭初中生身上,不过对初中生非认知能力的发展则会产生显著的抑制作用,尤其是对农村户籍的初中生。承担儿童早期照料任务的祖辈应努力提升自身的抚养能力,及时更新教育观念,注重孙代认知与非认知能力的同步发展。政府与社会应努力在儿童早期照料上给予家庭以积极支持,学校应尽力弥补学前阶段隔代照料对贫困与农村家庭初中生造成的消极影响。

[关键词] 隔代照料;学前阶段;初中生;认知能力;非认知能力

一、问题提出

在传统照料模式中,女性是子女照料的主要承担者。社会分工模式的转变唤醒了女性的就业意识,显著提高了女性的劳动参与率,减少了女性亲自抚养子女的时间。[1]与此同时,中国公共幼托服务的发展水平相对不足,社会照料的缺失使家庭照料资源仍占据主导地位。此外,女性肩负着家庭照料和就业的双重压力,在竞争日益激烈的工作环境下,女性只能通过挤占其参与家庭照料的时间以完成工作任务,从而避免被迫退出劳动力市场,这将使学龄前的孩子陷入照料危机。

在女性劳动参与率不断攀升和社会幼托服务稀缺的背景下,无论是在农村地区还是城镇地区,祖辈已成为孩子照料的重要力量。[2]2014年的中国家庭发展调查显示,有26.9%的农村孩子日常生活主要由祖辈照料,有9.7%的城镇孩子日常生活主要由祖辈照料。[3]因此,探究隔代照料对个体人力资本积累的影响很重要。

梳理现有研究发现,关于隔代照料对孙代人力资本积累的影响尚未达成共识。一些学者持负面态度,其研究结果表明,隔代照料不仅不利于孙代学习成绩的提高,还可能导致其营养状况恶化,甚至面临严重的心理疾病。[4][5][6][7][8][9]上述文献认为,导致这一结果的关键原因在于,由于祖辈受到年龄偏高、受教育程度较低以及科学养育知识匮乏等因素的制约,因而难以提供优质的照料资源。具体而言,受限于文化程度,祖辈无法对孙代的日常学习提供有效的辅导或监督,致使孙代容易出现学习成绩下降、逃学和厌学等问题。此外,大多祖辈在履行监护人责任的同时,还要承担繁重的家务活动,往往只注重基本的照料行为,忽视了孙代能力的开发与培养。相反,也有研究得出截然不同的结论,认为隔代照料对孙代的发展产生能积极影响,主要体现在隔代照料不仅有助于培养其勤奋刻苦的学习习惯以及独立生活的能力,[10][11]还在照料的过程中通过频繁的互动将家庭教育期望传递给孙代。[12]此外,祖辈拥有丰富的社会阅历,以更为豁达的心态来照料孙代,为孙代营造轻松的家庭氛围。[13]现有文献大多聚焦于隔代照料对孙代某一方面能力的短期影响,却鲜有将上述两种能力纳入同一个研究框架内,进而未能全面关注隔代照料对个体人力资本积累的长期效应。

值得强调的是,人力资本的投入是一个动态递进的过程,学前阶段是个体人力资本可塑性最强的时期,[14]在此阶段的家庭照料为其进入劳动力市场后的表现提供了至关重要的培育土壤。[15]倘若个体在学龄前未能得到高质量的陪护与照料,一方面,这将使其在成长与学习阶段面临营养不良等健康损耗问题,从而严重制约其身体素质和认知能力的发展;[16]另一方面,他们无法从家庭中获得安全感与归属感,这是引致社交焦虑和自信心不足的重要诱因,[17]从而对其人际交往能力、团队合作意识等非认知能力的形成产生负面影响。从长期来看,认知能力是提升个体受教育程度的关键因素,较强的认知能力能带来更高水平的工作效率,进而提高个体的工资性收入;[18]非认知能力是搭建人际关系网络的必备要素,良好的非认知能力使个体在求职时更具有优势,从而获得与自身能力相匹配的工作岗位,这对于提升个体在劳动力市场上的竞争力发挥着积极作用。[19][20]由此可知,若个体在学前阶段未受到高质量的照料将引致其在认知能力与非认知能力等方面积累不足,不仅使其在未来劳动力市场上竞争力不足,还可能使其工作效率低下。这在一定程度上抑制了劳动生产效率提升,引致劳动力要素配置损失,甚至抑制社会经济的平稳发展。

初中学习阶段是个体人力资本积累的重要时期,该时期的积累水平将关系到个体成年后在劳动力市场上的竞争力。因此,本文特选取初中生群体作为研究对象。据此,本文尝试回答以下问题:学前阶段隔代照料经历能否对初中生认知能力与非认知能力产生影响?影响有多大?这种影响是否存在城乡差异,且是否因其早期家庭经济条件不同而存在异质性效应?对于上述问题的回答有助于深入了解家庭对初中生在学前阶段所实施的照料方式在其人力资本积累中所发挥的作用,也为探寻通过合理配置家庭照料资源,改善劳动力要素质量,进而激发劳动力市场潜力的有效路径提供有益的经验借鉴。与现有研究相比,本文的创新之处在于:(1)在研究视角上,本文试图探究隔代照料对孙代认知能力、非认知能力等人力资本积累的长期影响;(2)在研究方法上,考虑到隔代照料并非随机发生,可能取决于一系列家庭特征,即祖辈照料与否的家庭存在系统性差异,对此,本研究采用倾向得分匹配法纠正自选择偏误,以提高研究结论的可靠性。

二、研究假设

新人力资本理论认为,人力资本主要包括认知能力与非认知能力,其形成既取决于个人的先天禀赋,还依赖于家庭的成长环境。[21]学前阶段是个体人力资本形成的至关重要的时期,该时期的照料模式对个体人力资本积累容易产生深远的影响。因此,本研究试图从认知能力和非认知能力两个方面探讨学前阶段隔代照料对初中生造成的影响。

一方面,学前阶段隔代照料有助于孙代获得教育、健康等方面的经济支持,这有益于促进其认知能力的发展。祖辈分担了父辈对学龄前儿童的照料责任,从而增加了父辈的劳动时间,提升家庭收入水平。家庭经济条件的改善刺激了有利于孙代认知能力发展的经济支持行为,如选择更好的学校、购买更多的学习资料等,[22]在一定程度上改善了孙代的学习条件,丰富其所获得的教育资源,从而对其认知能力的发展产生促进作用。同时,家庭收入的提升有助于加大对孙代的健康投资力度,良好的健康资本为孙代认知能力的发展奠定坚实的基础。因此,本文提出研究假设1:学前阶段隔代照料对初中生的认知能力产生正向影响。

另一方面,与父辈照料模式相比,学前阶段的隔代照料对孙代非认知能力的重视程度不同。受到自身受教育水平的制约,祖辈在培养孙代非认知能力方面的意识相对薄弱,在日常生活中往往忽视亲子沟通的重要性,[23]日常互动氛围不足,不利于在潜移默化中培养孙代的社会交往能力、人际沟通能力,进而阻碍了孙代非认知能力的发展。同时,承担沉重家务负担的祖辈可能只能给予孙代基本的生活照料,无暇在照料过程中顾及孙代的情感诉求,不利于其心理健康发展。更重要的是,学前阶段是个体非认知能力形成的关键期,错失了非认知能力发展的关键期会对个体在初中学习阶段的非认知能力发展产生阻碍作用。对此,本文提出研究假设2:学前阶段隔代照料会对初中生非认知能力产生消极影响。

三、研究方法

(一)数据来源

本文使用的数据来源于中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,简称CEPS)。该项调查由中国人民大学中国调查与数据中心设计与实施,受访对象为全国28个县级单位中112所学校的2万名初中生。本文使用2013—2014学年的调查数据。该调查共分为学生、家长或监护人、班主任老师、主课任课老师以及学校负责人五个问卷,其不仅包含了丰富的学生个人信息、家庭信息、学校信息,还涵盖了认知能力测试得分、非认知能力得分等信息,能够有效地满足本文的研究需要。在剔除样本的缺失值和异常值后,最终保留有效样本16 947个。

(二)变量说明

本文重点关注的是人力资本。鲍威斯和金蒂斯(Bowles and Gintis)提出个体的人力资本主要由认知能力和非认知能力两个方面组成,并强调非认知能力与认知能力具有相对独立性。[24]鉴于此,本文的被解释变量有2个,分别为“认知能力”变量和“非认知能力”变量,具体测度方法如下。

第一,“认知能力”变量的测度。通过学生问卷中认知能力测试的得分进行度量。CEPS通过认知测试卷考察了学生的逻辑思维与解决问题的能力,不涉及学校课程教授的具体内容,具有全国可比性特点(Cronbach’s α信度系数=0.9113)。

第二,“非认知能力”变量的测度。由于大五人格量表在测度非认知能力方面具有较强的普适性与较高水平的测量信度,[25][26]因此,参考现有文献的做法,将大五人格量表与CEPS的具体问卷相结合,从三个方面对非认知能力进行测度,分别为环境适应能力、①情绪调节能力、②自我效能感知。③[27][28][29]首先,对上述各项能力对应的每个问题得分取值进行累加后求均值,得到各项能力的平均得分;其次,为了使不同能力得分具有可比性,本研究将各项能力的平均得分进行均值为0、标准差为1的标准化处理;最后,通过因子分析法将各个指标合成0~100的连续变量(Cronbach’s α信度系数=0.8 259)。该变量取值越大,表明样本个体的非认知能力越强。

本文的核心解释变量为学前阶段隔代照料,结合CEPS问卷上针对“孩子在上小学以前,主要由谁来带?”这一问题的回答进行定义,其中“主要”是指谁在孩子照料中占据主导地位。若回答“孩子的祖父母”或“孩子的外祖父母”,则“隔代照料”的变量取值为1;若回答“孩子的父母”,则取值为0。

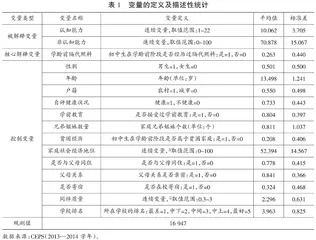

本研究还在分析中加入了初中生的个体特征、家庭特征和学校特征,以全面考察可能影响初中生人力资本积累的因素。其中,个体特征包括性别、年龄、户籍、学前教育、自评健康状况;家庭特征包括兄弟姐妹数量、贫困经历、家庭社会经济地位、是否与父母同住、父母关系;学校特征包括是否寄宿、同伴质量、学校排名。变量的具体定义和描述性统计见表1,本文利用Stata软件对数据进行处理。

(三)研究方法

1. 基准回归—普通最小二乘法(OLS)回归

2. 纠正选择性偏误

3. 遗漏变量检验

四、研究结果与分析

(一)基准回归结果

表2报告了学前阶段隔代照料对初中生人力资本积累的基准回归结果。表2第(1)列的结果显示,在1%显著性水平上,学前阶段隔代照料对初中生认知能力产生了显著的促进作用,验证了本文的研究假设1。这是因为学前阶段隔代照料减少了父辈抚养子女的时间,有助于父辈劳动供给时间的增加,提高家庭收入水平,刺激了家庭对孙代成长的经济支持行为,如购买学习工具、学习书籍等,为初中生认知能力的提升奠定坚实的物质基础。

表2第(2)列的结果显示,在1%显著性水平上,学前阶段隔代照料显著抑制了初中生非认知能力的发展,证实了本文的研究假设2,可能是受限于教育水平,祖辈未能对学龄前孙代的非认知能力培养予以重视,使初中生的非认知能力在学前阶段难以得到有效积累,致使初中生的人际交往能力、环境适应能力等非认知能力处于滞后的发展状态。

控制变量中,就个体特征而言,学前教育显著促进了初中生的人力资本积累。学前教育既能帮助初中生在学前阶段积累丰富的技能经验,学会如何解决问题,还能培养学生的情绪管理能力,使学生以更为耐心的态度对待学业,增强认知能力。与此同时,学前教育还提供了学生与他人频繁互动的机会,在互动过程中能充分锻炼学生的人际交往能力,促使其非认知能力得到有效提升。就家庭特征而言,兄弟姐妹数量对初中生人力资本积累产生显著的负向影响,即在有限的家庭资源约束下,兄弟姐妹数量的增加会稀释家庭中每个孩子获得的资源,包括物质投入和时间投入等,而家庭资源投入的减少降低了初中生人力资本积累的质量。良好的家庭社会经济地位有利于初中生的人力资本积累,条件优越的家庭往往具备更强的人力资本投资意识,会为子女创造良好的成长氛围和丰富的家庭资源,使初中生人力资本得到充分的积累。与父母同住有助于家庭功能的实现,不仅在亲子互动过程中教导初中生如何与他人建立亲密关系,而且在相处过程中父母也可以将积极心态、自信心等非认知能力传递给初中生。就学校特征而言,同伴质量显著提升了初中生人力资本的积累水平,与高质量的同伴交往不仅能锻炼初中生的人际交往能力,而且还可以在频繁交往的过程中督促自身保持刻苦学习状态。排名靠前的学校一方面汇聚了更多资源,如更优越的学习条件、更富有见识的良师,均能显著促进初中生人力资本的积累。另外,良好的学校氛围促使初中生与同伴、教师形成和谐的人际关系,有助于其更好地适应校园环境,进而转化为非认知能力的提升。