“教养医”指导模式对婴幼儿家庭教养知识提升的影响

作者: 刘婷 左志宏 杨长江 钱文 张明红 汪洁云 樊珏 陈龙霞

[摘 要] 我国婴幼儿早期照护与教育的发展重点是为家庭提供科学教养指导。上海市在探索适宜本土的家庭教养指导模式过程中建构了“教养医”结合育儿指导模式。为评估该模式对婴幼儿父母教养知识水平的影响,本研究以上海市823名0~3岁婴幼儿父母为研究对象,开展了干预研究实验。结果显示该模式能够提升家长的教养知识水平,尤其在“日常生理照料”“疾病预防与保健”“语言发展”和“情绪与社会性发展”四个维度上提升效果显著。同时,相对于学历、年龄、收入高的父母来说,该模式对专科学历的父母、25岁以下的年轻母亲、收入水平低的母亲的教养知识水平具有更为显著的提升作用。今后应进一步完善“教养医”指导模式,让婴幼儿家长全面认识和掌握“教”“养”“医”三方面的系统知识,加强对年轻母亲、收入低的母亲、专科学历家长的指导,方便婴幼儿父母便捷地获得教养资源支持。

[关键词] “教养医”模式;家庭教养指导;父母教养知识

一、问题提出

社会学、经济学、教育学等多种理论都显示在0~3岁婴幼儿早期照护与教育方面,为家庭提供科学教养指导具有重要的意义。家庭作为婴幼儿第一个亲密接触的环境,父母的教养质量为婴幼儿未来的发展奠定基础。[1]国际大量的研究证据都显示,科学的家庭教养对0~3岁婴幼儿大脑发育、动作、认知、语言、情绪、社会性发展等具有长期且正向的促进作用。[2][3]通过对处境不利的家庭实施科学的教养指导,不仅能帮助家长更新教养理念、改善教养行为、提升养育效能感,还能有效地减少儿童早期的问题行为,预防由于家庭的忽视或虐待而导致的儿童早期心智、情绪和行为等问题。[4][5]从发达国家的经验来看,为家庭提供科学教养指导在生命最初的3年里回报是非常高的。[6]因此,世界卫生组织(WHO)、联合国儿童基金会(UNICEF)等国际组织和很多发达国家(如美国、澳大利亚等)都提倡为婴幼儿家庭提供科学的教养指导,推广高质量的家庭教养指导项目。[7][8]

我国政府在2019年颁布的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》中明确指出,我国0~3岁婴幼儿照护服务以“家庭为主,托育补充”,婴幼儿早期照护与教育在未来的发展重点是为家庭提供科学教养指导。但是,已有的调查研究发现,我国目前在开展婴幼儿家庭科学教养指导方面存在很多不足,导致当前婴幼儿早期照护与教育整体水平不高。[9][10][11]因此,本研究通过探索符合我国国情的婴幼儿家庭科学教养指导模式,并验证该模式对提升婴幼儿家庭教养知识的有效性,以期为未来的指导项目提供科学参考,也为政策决策者科学地评估和监测婴幼儿父母教养水平提供理论和实践依据。

(一)国际婴幼儿家庭教养知识指导与评估

现有的国际婴幼儿家庭教养指导项目主要是通过对父母的教养指导和干预来提升父母的教养能力,包括父母的教养心理状态、教养行为、以及教养知识水平等方面。[12][13]大量的研究聚焦在父母的教养心理状态和教养行为方面,对教养知识水平的关注相对较少。有关婴幼儿父母教养知识的科学指导项目通常分为两类:第一类,“是什么的知识(what)”,即提升父母掌握婴幼儿发展的年龄特点和身心发展的里程碑知识;第二类,“怎么做的知识(how)”,即提升父母根据婴幼儿个体的发展差异如何进行教养的知识。本研究关注婴幼儿父母教养知识的第一个类别,考察婴幼儿父母对符合0~3岁婴幼儿身心发展特点的生理发育、心理发展、日常照料、教育、疾病等方面的基本知识。家长具备婴幼儿发展规律的教养知识是家庭早期照护与教育的基础。以婴幼儿语言发展为例,美国儿科学会(AAP)制定了语言发展里程碑的知识:幼儿至少应该在15个月之前能说出第一个单词,在24个月之前说出第一个单词组合。[14]父母可以在家庭进行检测,如果孩子不能达到相应年龄段里程碑的发展要求,可以及时到专业机构对婴幼儿进行鉴别与诊断。国际大量的研究表明,父母掌握有关婴幼儿发展阶段规律的基本知识水平越高,越能敏锐地捕捉到孩子发展的信息,越能创设适宜幼儿发展的环境,提供更有效的亲子互动。[15][16][17]反之,没有具备基本教养知识的父母因为无法鉴别婴幼儿早期出现的发育问题,更容易导致婴幼儿出现发育迟缓(如语言障碍、自闭症、行为失调)等问题。[18][19]澳大利亚一项长期跟踪研究显示,父母掌握有关婴幼儿营养饮食的知识水平显著影响5~6岁幼儿的健康饮食和身体发育。[20]另一项研究也发现新手母亲对婴幼儿的一日生活照料知识严重缺乏,导致过高估计婴儿在6个月时各个领域发展的能力。[21]缺乏婴幼儿发展的教养知识还会导致父母对幼儿发展水平设置不合理的期待,父母因不理解孩子的行为而出现不耐烦和不宽容,甚至出现虐待行为等。[22]

已有的国际项目在指导父母教养知识水平方面,主要关注父母在婴幼儿的营养健康、日常护理、行为问题等养育方面的知识水平,例如,“自信的身体,自信的孩子(CBCC模式)”[23]“健康生活方式课程”[24]和“资源家长课程+家长管理培训(RPC+模式)”。[25]这些项目结果都显示父母在接受科学指导后,掌握有关儿童早期发展的知识水平显著提升。[26]研究还发现,父母教养知识水平受到人口学变量的影响,包括家庭经济地位和父母教育背景,[27][28][29]母亲年龄越大、学历越高、收入越高,所掌握的幼儿发展知识水平越高。[30]

国际上聚焦在0~3岁婴幼儿发展教养知识测评工具有两个。一个是拉森和尤哈斯(Larsen & Juhasz)开发的婴幼儿发展知识测评量表(KCDI),包含四个维度——情绪发展、认知发展、行为发展、社会性发展,主要用于考察婴幼儿照料者对0~3岁婴幼儿的基本发展知识的掌握程度。[31]第二个是麦克菲(MacPhee)开发的婴儿发展知识测评量表(KIDI),用于考察婴儿照料者对0~1岁婴儿发展知识水平的掌握程度,分为婴儿发展里程碑、发展原则、教养、健康和安全四个维度。[32][33]以上两个量表目前在国际上都得到了广泛的应用,但是也存在不足。第一,婴幼儿发展知识测评量表仅仅涵盖婴幼儿四个领域的发展,缺乏有关0~3岁婴幼儿时期至关重要的身体发育和疾病预防方面的知识测评。第二,婴儿发展知识测评量表涵盖的测评维度较广,但仅仅聚焦在0~1岁年龄段,无法满足1~3岁年龄段的需求。因此,目前对于婴幼儿发展知识的测评工具还有待进一步的开发。

(二)我国婴幼儿家庭教养指导现状

与发达国家较为丰富的家庭教养指导经验相比,我国目前在婴幼儿家庭的教养指导方面还存在很多问题。现有家庭教养指导服务存在供需不符的现象,家长对指导服务的需求程度较高,却难以获得及时有效的专业指导。具体来看,目前国内的家庭指导缺乏系统性,多聚焦在婴幼儿发展的某个或某些领域的知识指导,家长获得的是碎片化的教养知识,[34]在遇到教养问题时仍需要通过网络、电视、书籍等方式自我摸索解决。[35]婴幼儿父母的教养困难突出,表现在缺乏足够的育儿经验和有效的育儿方法,教育知识储备不够导致对孩子的行为表现不够理解,过分担心孩子的个别领域能力发展迟缓。[36][37]此外,在教养指导的评估方面也缺乏实证数据支撑。国内有关婴幼儿家庭教养指导的研究多以文献梳理、问卷调查、经验总结为主,缺乏能提供大样本的实证量化研究,因此无法通过科学的实验对比研究提供有效的数据支持。因此,基于以上的问题,有必要探索符合我国国情的婴幼儿家庭科学教养指导模式,并验证该模式对提升婴幼儿家庭教养知识的有效性。

作为全国首个提出“教养医”结合育儿指导模式的城市,上海市尝试探索适宜本土化的婴幼儿家庭教养指导模式。“教养医”结合指导模式是2020年发布的《上海市托育服务三年行动计划(2020—2022年)》中首次被提出的。该计划作为全国首个托育服务领域的行动计划,倡导为0~3岁婴幼儿家庭构建教、养、医结合的专业化服务模式。“教”是根据婴幼儿的身心发展特点和规律进行教育,如婴幼儿动作发展、语言表达、认知理解、情绪和情感等;“养”是指对婴幼儿一日生活中衣食住行等基本需求的照料;“医”是指婴幼儿的生理健康医学知识,包括身体的发育、疾病的预防与保健等。“教养医”模式为家长综合地提供了医学和教育学的相关知识,致力于集“教育、抚养、保健”于一体的家庭教养指导服务。本研究团队基于此行动计划的目标,结合教育、医学、卫生等不同部门的专业人员,探索“教养医”结合的育儿指导模式,为婴幼儿家庭提供公益性的家庭分层指导体系。

本论文是在上海实施的三年指导项目的阶段性成果之一,主要考察参与“教养医”指导模式的婴幼儿家庭教养知识水平提升效果。本研究的目的是评估这种模式对婴幼儿家庭教养知识水平是否有显著的提升,以及哪些方面有提升。研究结果拟评估出家庭教养有显著提升的领域,为下一步制定0~3岁婴幼儿家庭指导政策提供科学的依据;对没有显著提升的领域,将进一步调整项目的实施内容和形式,更好地促进项目在未来指导的科学性和适宜性。本研究包括两个问题:参与和未参与“教养医”指导模式的家长教养知识水平如何,是否有显著差异?参与“教养医”结合指导模式的家长在指导前、后,是否在教养知识水平上有显著提升,影响提升效果的因素有哪些?

二、研究方法

(一)研究被试

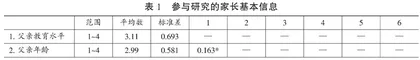

本研究的对象为0~3岁婴幼儿家长。研究项目从上海的中心城区和郊区共招募家长823名,其中:参与预实验研究的家长588名,主要用于检验本项目开发的研究工具的科学性;参与正式研究的家长共计235人,其中实验组家长占比80.4%(189人),控制组家长占比19.6%(46人)。研究按照婴幼儿的年龄段进行分层抽样:0~1岁婴儿家长占比20.4%(48人),1~2岁幼儿家长占比36.2%(85人),2~3岁幼儿家长占比43.4%(102人)。研究样本在家庭居住结构上具有一定的代表性,其中核心家庭(婴幼儿与父母同住)占比46.8%,三代同堂居住家庭(婴幼儿与父母、祖父母同住)占比46.8%。独生子女家庭占比77%,二孩及以上家庭占比23%。父母教育程度按照1~4计分(1=高中及以下,2=专科,3=本科,4=硕士及以上);父母年龄按照1~4计分(1=25岁及以下,2=26~30岁,3=31~40岁,4=41岁及以上);父母月平均收入按照1~6计分(1=无收入,2=3 000元以下,3=3 000~8 000元,4=8 000~15 000元,5=15 000~50 000元,6=50 000元以上)。父母教育背景、年龄、收入等基本信息见表1。父亲与母亲的教育程度、月平均收入以及年龄之间呈现显著正相关(rs=0.163-0.680,ps<0.01)。

表1 参与研究的家长基本信息

■

续表

■注:*P<0.05,**P<0.01,下同。

(二)研究工具

1. 试题的编制

本研究的工具编制基于“教养医”模式的指导内容进行划分,包括婴幼儿的生理照料、疾病预防、动作、认知、语言、情绪与社会性六个领域。项目组编制《家长教养知识量表—婴幼儿版》(Parenting Knowledge Scales for infants and toddlers,PKS?鄄IT),主要考察父母对婴幼儿发展里程碑和对应的教养知识水平掌握程度。题项的编制参考拉森和尤哈斯(1986)[38]以及麦克菲(1981,2002)教养知识水平测试工具。[39][40]此外,题项的编制还参考了《上海市0~3岁婴幼儿教养方案》(2008)中的观察要点。研究团队对初始题项编制完成后,进行了内容效度的检验。每个题项均由研究团队中的专家进行审核和修改,包括题项的年龄特点准确度、文字的措辞、选项的设置等。专家审核后,再邀请学前教育领域其他专家3名、研究生6名、婴幼儿家长12名进行意见反馈。最终确立的初稿量表包括6个维度,共64题,其中生理日常照料10题、疾病预防与保健12题、动作10题、认知11题、语言11题、情绪与社会性10题。

2. 题项拟合度检验

本研究邀请588位家长完成对初稿量表的测试后,将64道试题的作答数据导入Winsteps软件,进行题项的拟合度检验。每个题项的拟合分析包括加权拟合和未加权拟合两种,当两者的均方误差值均介于0.7到1.3之间时,说明数据结果符合Rasch模型的要求。[41]分析结果显示,其中14道题目的拟合度指标不符合模型要求。删除的14个题项分别为:生理日常照料维度(第一版第4、7、8题,原因:区分度过低),疾病预防与保健维度(第一版第1、11题,原因:拟合度差、区分度过低),动作维度(第一版第5、9题,原因:区分度过低),认知维度(第一版第5、11题,原因:难度系数过高、拟合度差),语言维度(第一版第3、7、11题,原因:拟合度差),情绪与社会性维度(第一版第2、10题,原因:区分度过低)。在量表的结构上,每个维度的得分与总分的相关性系数都大于0.30(ps<0.01),说明所有的维度都指向较好。所有题项的信度系数为0.851。