跨学科主题活动视域下的劳动教育新途径

作者: 王丽丽

摘要:本文根据新课标提出的“要设立跨学科主题学习活动,加强学科间的相互关联”的建议,设计了落实劳动教育的跨学科主题活动,以提高学生的参与性。同时明确,在开展具体的跨学科主题学习时,需要综合考虑学习主题如何选、学习目标如何定,以及如何开展学习与评价等问题。

关键词:扫地机器人;劳动;编写程序

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2023)13-0064-04

案例背景

从《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》和《义务教育劳动课程标准(2022年版)》来看,信息科技中的跨学科主题“小型系统模拟”和“互联智能设计”与劳动任务群中的“新技术体验与应用”任务群有着密切联系:“掌握一项新技术的使用方法,知道其工作原理,根据需要制作简单的产品原型。”“初步具有亲近新技术的情感和使用新技术进行劳动的意愿。”“在跨学科主题教学中树立学生的劳动意识,渗透劳动教育理念,培养学生的劳动价值观。”

因此,本文以信息科技中的控制系统“扫地机器人”为主题内容,通过对比传统劳动“扫地”和“扫地机器人”的工作原理,让学生了解信息科技给人类生活带来的便捷,并利用激光切割技术和开源硬件技术,制作扫地机器人的原型,利用设计算法、编写程序,实现扫地机器人的控制系统。通过对本案例的学习拓展学生对劳动内涵的认知,在创造性劳动的实践中达到综合育人的教育目标。

案例实施

1.在情境中树立劳动意识

师:看到“劳动”这个词语,你想到了哪些画面?

生1:打扫卫生。

生2:做家务。

生3:班级里做值日生。

师:你们说的都是日常劳动中的清洁与卫生劳动、收纳与整理劳动以及服务性劳动中的志愿者服务劳动。

通过与学生的对话,教师了解了学生跨学科学习的起点—对劳动的认知。大部分学生基于已有的生活经验认为劳动就是打扫卫生、做家务等,忽视了生产劳动中的新技术劳动。

师:(出示四年级寒假特色作业清单—春节前大扫除)大家都完成了吗?

生:完成了。

师:年前扫尘是中国人的一项传统劳动习俗,有着除陈布新的寓意。

假期中的一次劳动对学生来说很轻松,但如果每天都坚持劳动,则会感觉累、单调、浪费时间。在这个环节中一方面让学生认识到劳动很快乐,另一方面让学生意识到传统劳动的艰辛,为引出新技术劳动工具—扫地机器人做铺垫。

2.在对比中了解工作原理

师:(出示扫地机器人)别看它体积小,但它的功能很强大。它集扫地、簸箕、拖把于一体,你们家有扫地机器人吗?扫地机器人能模拟人扫地的过程,仔细观察,人是如何扫地的?

(情境再现:学生手持传统劳动工具打扫卫生)

师:她刚才发现垃圾,走过去,扫起垃圾,放进簸箕,眼睛环视四周有没有障碍物。这一系列的过程是由大脑来控制的,那扫地机器人呢?

生1:扫地机器人是在巡走过程中随机清扫垃圾。

生2:它用轮子滑过去。

生3:利用毛刷和滚刷扫起垃圾。

生4:垃圾储存在下方的真空泵里。

生5:扫地机器人利用前方的传感器来判断前方是否有障碍物。

师:扫地机器人的大脑是?

生:主控板。

师:扫地机器人是由谁造出来的?

生:人。

师:是的,扫地机器人是人类劳动升级的产物,人不仅制造了机器人,在后期使用时,人还要负责操控机器人。

3.在制作中体验信息科技

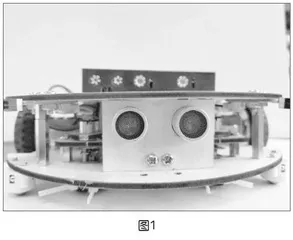

在这个环节学生要动手操作:用激光切割机切割出扫地机器人的外形(如图1);三人一组合作,动手组装扫地机器人;掌握超声波传感器的使用方法;借助流程图分析扫地机器人的算法;在编程星空软件中编写程序;为机器人设计名字,利用画笔、超轻黏土美化机器人(如图2)。最终,让机器人实现以下功能:避开障碍物、把垃圾收集起来。

师:你们的机器人能完成任务吗?还需要做哪些改进?

生1:它会碰到墙壁,需要在前后左右都安装超声波传感器。

生2:在左边的墙角时,它不知道往右转弯。

生3:超声波传感器的位置不对,测不到前方矮一点的物体,要降低超声波传感器。

生4:它不能看到垃圾,能不能装个摄像头试试?

师:你们发现了扫地机器人的不足,提出的改进意见非常了不起。目前,市面上的扫地机器人成品也无法解决精准发现垃圾的问题,利用开源硬件我们可以解决部分问题,但像精准定位问题,还有待你们继续努力去攻克。

从程序、外观、功能等方面来改进新技术劳动工具“扫地机器人”,让它能解决测试中遇到的问题,如碰到墙不知道左转右转问题、不能扫到边角问题、不能精准定位垃圾问题,在改进中提升学生综合利用知识创造性解决问题的能力,提高扫地机器人的劳动效率。

师:新技术劳动工具和传统劳动工具,究竟谁更牛?我们来一场人机大战,PK一下。(教师布置比赛场地,一位学生用扫把、簸箕参赛,另一位学生用自制的扫地机器人参赛)

学生思考问题:①谁更牛?

②和比赛前,你心里猜的结果一样吗?③哪些因素导致这样的结果?

④如果改变劳动的环境,扫地机器人会反败为胜吗?为什么?

师:我们的比赛结果是?

生:人更牛。

师:和你预期的一样吗?是什么原因导致出现这样的结果?为什么会这样?

生:因为它看不见垃圾,不能像人一样快速地扫垃圾。人一下能扫很多,机器人一次只能扫一点。

师:这也是机器人有待改进的地方。但如果把场地变大一些,如操场,那机器人就会获胜。

生:如果把比赛的场地变为核辐射的场地,人要穿着防护衣一点点扫,运用机器人就会更合适。

师:为什么呢?

生:因为人会疲惫,机器人只要有电,就会一直工作。人对劳动的环境有一定的要求,而机器人没有。

师:过冷过热的环境人会不舒服,为什么机器人没有?

生:因为机器人是机器,是没有感受的。

师:机器人是对我们人类劳动的模仿和强化,它是一种程序,它不具备主观意识,这是它的优点,也是它的缺点。正是因为它不能思考,所以机器人需要我们协助它去更新,去完善。

学生通过改进、测验新技术工具,并和传统劳动工具的劳动效率进行对比,获得丰富的劳动体验。

4.在辩论中树立劳动观念

师:新技术劳动工具已经走进我们生活的方方面面,像今天所学的扫地机器人、马路上的自动扫路机、工厂里的自动生产机器人,它给我们的生活带来了哪些变化?

生1:在田地里,让机器人去劳作、去浇水,农民伯伯就可以休息。

生2:在图书馆分书、还书是一件很烦琐的事情,用机器人来操作就能提高劳动效率。

师:新技术劳动工具解放了我们的双手,空出了我们的时间,提高了我们的效率,让我们有更多的时间去提升自我,做自己想做的事。那人类是不是就可以躺平,不需要劳动了呢?

生:我们还要和机器人一起劳动,机器人不是那么完美。

师:对啊,我们也不能懈怠,要让我们的大脑和双手动起来,不断地创新使用和改进新技术劳动工具。

教师引导学生正确看待新技术劳动给现实生活带来的变化,辨析人和新技术劳动工具之间的关系,理解劳动创造美好生活的道理。

教师将新技术劳动与具体的劳动项目相结合,在劳动项目中融入智能化因素,引导学生思考如何升级当下的劳动。学生在应用中加深了对新技术劳动的理解,扩大了对劳动内涵的认知。

案例反思

在“新技术劳动:扫地机器人”跨学科主题式教学中,教师提前预设学生学习需要的技术支持和知识储备,明确小组内的人员分工,为跨学科主题学习做好资源支持和活动准备。本教学案例充分发挥了学生的主体性、积极性和创造性,综合运用多学科知识,真正让学生做到了知行合一、学创融通、手脑并用、体脑结合,既能落实信息科技核心素养,又培养了劳动素养。当然,在实施跨学科主题教学时,笔者也遇到了一些困惑,但在边教边解惑的过程中对跨学科主题式学习也有了更深的认识。

1.选择跨学科主题学习的主题

疑问:如何确立有价值的跨学科主题?教师自定跨学科主题还是选择课标提供的活动主题?在开展跨学科主题教学时一定要坚持学科立场,还是隐性融合?

本案例是跨信息科技学科与劳动学科的主题学习,在确定学习主题时,笔者先翻阅了两门学科的课标,找到可融合的契合点。在劳动课标中,对“新技术体验与应用”任务群的内容给予了清晰的描述:“选择1、2项新技术,如三维打印技术、激光切割技术、智能控制技术等,初步进行劳动体验与技术应用。熟悉某项新技术的主要功能及简单的使用方法。感受新技术在提高生产效率、产品质量及创造性解决问题等方面的重要作用,感受现代劳动中的创新精神。”在信息科技课标中有这样的描述:“通过分析典型应用场景,了解计算机可用于实现过程与控制,能在实验系统中通过编程等手段验证过程与控制系统的设计。从智能家居中提取算法问题作为教学实例,学生通过阅读理解、修改运行等体验计算机程序,设置和调整参数,观察讨论,执行验证程序。”

通过以上课标描述,笔者结合学校现有的教学装备“扫地机器人”、日常劳动任务群中“清洁与卫生”中的扫地劳动,以及学校的开源硬件设备,将研究主题锁定为“新技术劳动:扫地机器人”。

2.制订跨学科主题学习的目标

疑问:每门学科都有系统的知识体系,有自己的学科特色。那么,跨学科主题式教学是否也有一个系统的知识体系呢?除跨学科主题式教学涉及的学科知识目标外,跨学科主题学习是否也应有自身的目标,如合作、交流、表达等?

跨学科主题学习的出发点是学习目标的确立。教师首先要明确带学生到哪里去,才能设计学习过程带学生去。不同于学科内的学习目标,跨学科主题的学习目标更具有综合性、连贯性。笔者围绕“认识扫地机器人—制作扫地机器人—改进扫地机器人—讨论扫地机器人”这几个维度展开,依次描述学习要达成的目标。

3.确定跨学科主题学习的实施途径

疑问:丰富的跨学科主题活动时间会较长,如何在有限时间内完成相关活动?如何区分主题教学中的多学科和跨学科?两位教师一起上课,还是一位教师上课?

在“双减”后,笔者所在学校的每位教师都可以开设自己的社团。每周两次社团课,再加一节信息科技课,三节课时恰好能一完成一次完整的跨学科主题教学活动。

有的主题教学围绕一个关键词,从多学科展开,如“长征”,语文学科读长征,数学学科量距离,美术学科画人物,音乐学科拍戏剧。而跨学科学习,则是为了完成一个主题,综合利用多学科知识而开展的学习。

如果涉及专业性较强的跨学科主题,如教学水果乐器的演奏,即为音乐课和信息科技课的跨学科,则需要两位教师同时上。信息科技教师教会学生利用水果和开源硬件制作钢琴,调出七个基本音,乐谱、节奏的教学就需要由音乐教师来完成。

4.跨学科主题教学中的评价问题

疑问:评价让学生的实践水平和学习质量得到及时反馈,那么在跨学科主题教学中,如何评价才能看到最真实的成长?

问题链能串起学科间的知识点,是落实核心素养的有效抓手。教师根据教学环节梳理教学中的问题链,形成跨学科主题学习方案评价单(如上表),让学生以小组为单位对学习中的表现进行评价。另外,还可以根据学生的作品进行表现性评价,从外观、结构、功能三方面判断是否达到预期的效果。

跨学科主题学习是落实劳动教育的一种途径,学生从信息科技学科中获取知识,为劳动教育的实施做铺垫,学生在劳动中创新运用所学知识,学习的过程也是劳动的过程,学习的成果也是劳动的成果。