大学生心理资本水平提升的纵向研究:课堂教学与团体辅导的作用

作者: 孙奕

[摘 要]文章以广东省某高职院校的4个自然班共222名大学生为研究对象,采用准实验设计,从课堂教学与团体辅导两方面进行研究:一是验证课堂教学和团体辅导能否有效提高被试的心理资本;二是检验这两种教育干预手段在提高被试心理资本方面的效果是否存在显著差异。研究结果显示:课堂教学、团体辅导对大学生心理资本水平的提高有显著效果,而对大学生心理资本的干预效果则没有显著的差异。

[关键词]大学生;心理资本;课堂教学;团体辅导

[中图分类号] G645 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)03-0217-05

当前,我国大学生所面临的各种学业压力、社会压力、成长压力日益增加,对大学生心理健康造成很大的影响。张阔等人、唐家林等人的研究结果显示,心理资本作为一种积极的心理状态,是大学生获得主观幸福感和心理健康的重要影响因素,是大学生心理健康的保障和支持[1-2]。心理资本(Psychological Capital APPRECIATION)的概念由Luthans首次提出,是个体一种积极的核心心理要素,具体表现为符合积极组织行为标准的心理状态,它能够通过有针对性的投资和开发而使个体获得竞争优势[3]。心理资本可以概括为4个因素,即自我效能感(confidence)、韧性(resilience)、希望(hope)、乐观(optimism)。针对这4个因素,Luthans提出了一套完整的具有操作意义的干预体系,设计了一套微干预方法,详细说明了从哪些角度入手来对心理资本进行干预操作,并通过实验证明了其有效性[4]。

如何提升大学生的心理资本,由此来推动大学生的健康成长,已经成为高校提升大学生综合素质、实现大学人才培养目标的一个重要命题。赵涵采取团体辅导的方式对被试开展了为期8周的心理资本干预,发现干预对心理资本水平原本较低的被试效果显著,而对水平原本较高的被试则没有影响[5]。裴静娴等人、吴丹萍等人的研究均采用微干预的形式,先后对大学生进行了团体辅导的干预,结果均显示微干预对提高心理资本水平效果显著[4,6]。朱沙沙则关注高职大学生群体,验证了团体辅导能有效提高高职学生的心理资本水平[7]。孙元元也同样验证了团体辅导和箱庭疗法对高职大学生在心理资本的“自我效能感”“韧性”“乐观”3个因子方面有显著的提高作用[8]。

然而,对大学生心理资本的干预研究依然存在有待进一步发展之处。首先,专门针对高职大学生的干预研究比较少,李磊等人的研究认为高职大学生的心理资本水平在不同类型的大学生群体当中是最低的,是最需要进行心理资本干预和提升的群体,以往研究的关注面与现实需求之间出现了错位[9]。其次,现有研究所采取的干预手段基本局限在团体辅导上,鲜有其他方法,手段单一,实施干预的条件要求较高,对高校开展普及性的干预教育活动指导性不强。

鉴于此,该研究聚焦高职大学生,采取目前高校最常用的课堂教学手段和团体辅导手段同时开展心理资本的干预,研究两种手段的效果,并比较两种手段之间的效果差异,开发一套行之有效的课堂教学方案,为高职院校今后有针对性地开展学生心理健康普及教育提供指导性意见,帮助高职大学生有效提高心理资本和心理健康水平。研究提出假设H1:课堂教学、团体辅导对高职大学生提高心理资本水平均有显著的作用;假设H2:对比课堂教学、团体辅导对高职大学生心理资本的干预作用,两者之间存在显著的差异。

一、方法

(一)干预设计

研究采用准实验设计的方法开展,选取一所高职院校内同一系部、年级的4个自然班,形成4个实验组别,以随机分配的方式分别接受课堂教学、团体辅导、课外活动、空白控制共4个处理水平,以现场实验的方式来开展实验处理,为期2周,每周1次,每次2小时。课堂教学组(简称教学组)、团体辅导组(简称团辅组)根据专门设计的教学和辅导方案来执行实验处理,课外活动组(简称活动组)在实验期间开展2次一般性的班级校外活动,1次为登山活动,1次为户外烧烤娱乐活动。空白控制组(简称控制组)在实验期间不进行任何处理。

设置活动组的原因是对比课堂教学、团体辅导与一般活动之间的效果差异,突出心理健康教育工作的意义和实效。

研究共进行3次量表测试,分别为实验前测、实验后测、实验一个月后跟踪测试,由此来检验各组的实验效果以及效果的持续性。各组均要求除了实验处理外,不开展其他心理健康教育方面的课程学习以及集体活动,避免出现误差影响。

由于研究采用的是准实验设计,以自然班作为实验处理的单位,所以4个组别之间难以做到完全同质。研究在高职院校中的同一个年级、系部当中选取被试班级,使班级内个体的专业背景、男女比例、日常的学习生活事件等因素尽可能达到同质,同时采用随机化分配的方式来决定分组情况,以此来平衡各组之间的差异。

(二)被试

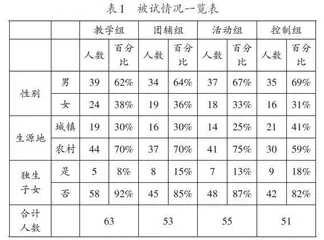

本研究以广东省某所公办高职院校的高职大学生为研究对象,选取校内同一系部、大二年级的一共4个自然班,以随机分配方式分为教学组、团辅组、活动组和控制组。剔除实验过程不完整、量表回答不合格、实验期间遇到重大压力事件的被试后,最终被试人数为222人。被试的具体情况见表1。

(三)干预方案

研究设计了具体的课堂教学方案和团体辅导方案对教学组、团辅组分别进行干预。课堂教学方案依循Luthans提出的积极心理资本干预理论模型和微干预方法,逐一对照当中的指导条目来设计,思路主要是以项目教学为框架,从积极心理学的视角出发,以行动导向贯穿全过程,教学方法则以体验式教学为主,详见表2。教学方案分2个单元进行,每周1次,每次讲授1个单位的内容。干预方案的提纲见表3。

对于团体辅导方案,同样依循积极心理资本干预理论模型,按照发展性团体性质、积极心理学视角、认知领悟取向这三个方面的原则来进行设计。团体辅导同样分2个单元进行,每周1次,每次进行1个单元。团体辅导的过程中,不具体向学生展现或训练学生某种积极的行为,而是重视游戏体验和体验分享,利用体验和分享来对游戏内容进行升华,促进学生从内而外地获得提升,让游戏的效果更深刻更持久,同时也能避免团体辅导变成简单的玩游戏或是机械、表面的训练科目。

(四)测量工具

选择张阔等人编制的积极心理资本问卷(Positive psychological capital questionnaire, PPQ)作为测量工具。本次研究中,删除问卷中因子负荷低于0.3的1个题目后,问卷共有25个题目,分为4个维度:自我效能感、韧性、希望、乐观,对每一个题目的回答按5点计分进行,分别为完全不符、比较不符、不确定、比较符合、非常符合。全问卷的内部一致性α系数为0.821,各维度的α系数分别为:自我效能感0.714,韧性0.649,希望0.727,乐观0.625。

在结构效度方面,利用因素分析进行检验,结果显示,KMO值为0.798,p=0.000<0.001。采用主成分分析法抽取4个因子,使用方差极大斜交旋转法,结果显示4个因子的方差总解释率为42.78%,量表的结构效度理想。

(五)数据处理方法

研究的数据采用SPSS22.0软件进行统计处理。

二、结果

(一)实验前测结果

在实验处理前,对4个实验组的心理资本状态进行了前测,用单因素方差分析法对组间的同质性进行了检验。结果显示,2个实验组除了在“乐观”上出现了显著差异(F=2.79,p<0.05),在其他几个测量指标上都没有显著的差异,详见表4。这说明在正式实验前各个实验组之间具有较好的同质性,“乐观”指标上的显著差异经过事后比较检验,发现控制组成绩显著大于教学组与团辅组,对实验研究的影响不大。

(二)实验后测、跟踪测试结果的描述统计

在进行了实验处理后,对4个实验组进行了实验后测。在实验后测一个月后,对4个实验组进行了跟踪测试,以检验实验处理结果的持续性。自我效能感、韧性、希望、乐观、总体心理资本共5个测量指标上的描述统计数据结果见表5。

(三)实验前后、实验组别之间的心理资本变化

采用4×3重复测量实验设计方差分析对各组在心理资本共5个测量指标的3次测试数据进行“实验前后”的主效应分析,结果显示,“实验前后”的主效应在5个指标上都呈现显著。事后比较检验发现,5个指标的实验后测与跟踪测试的成绩都显著高于实验前测,而实验后测与跟踪测试之间的差异不显著,详见表6。结果说明,实验对高职大学生提高心理资本水平有显著的效果,且这种效果具有持续性。

采用4×3重复测量实验设计方差分析对各组在心理资本共5个测量指标的3次测试数据进行“实验组别”的主效应分析,结果显示,“实验组别”的主效应在5个指标上都呈现显著,详见表7。事后比较检验发现,在“自我效能感”“韧性”“希望”3个指标上,教学组和团辅组的成绩都显著高于活动组和控制组,而教学组和团辅组之间、活动组和控制组之间则没有差异。在“总体心理资本”和“乐观”2个指标上,教学组和团辅组的成绩都显著高于活动组和控制组,活动组的成绩同时显著高于控制组,而教学组和团辅组之间没有差异。结果说明,课堂教学和团体辅导的效果要优于校外活动和什么都不做,但课堂教学和团体辅导两者的效果则没有显著差异。

(四)“实验前后”与“实验组别”对心理资本的交互影响

采用4×3重复测量实验设计方差分析对各组在心理资本中5个测量指标的3次测试数据进行“实验前后”与“实验组别”的交互效应分析,结果显示,交互效应在5个指标上都呈现显著,详见表8。

在“自我效能感”指标上进一步进行简单效应检验,结果显示,教学组(F=54.79,p<0.001)、团辅组(F=38.81,p<0.001)、活动组(F=5.24,p=0.006)这3个组别的实验后测、跟踪测试均比实验前测有显著提高,实验后测与跟踪测试则没有差异。控制组(F=5.16,p=0.007)的跟踪测试比实验前测有显著提高,其他水平之间没有差异。

在“韧性”指标上进一步进行简单效应检验,结果显示,教学组(F=43.85,p<0.001)、团辅组(F=40.23,p<0.001)2个组别的实验后测、跟踪测试均比实验前测有显著提高,实验后测与跟踪测试则没有差异。活动组、控制组的3次测试相互间均没有显著差异。

在“希望”指标上进一步进行简单效应检验,结果显示,教学组(F=45.76,p<0.001)、团辅组(F=58.94,p<0.001)、活动组(F=5.53,p=0.005)这3个组别的实验后测、跟踪测试均比实验前测有显著提高,实验后测与跟踪测试则没有差异。控制组的3次测试相互间均没有显著差异。

在“乐观”指标上进一步进行简单效应检验,结果显示,教学组(F=61.39,p<0.001)、团辅组(F=36.24,p<0.001)、活动组(F=10.66,p<0.001)这3个组别的实验后测、跟踪测试均比实验前测有显著提高,实验后测与跟踪测试则没有差异。控制组的3次测试相互间均没有显著差异。

在“总体心理资本”指标上进一步进行简单效应检验,结果显示,教学组(F=96.52,p<0.001)、团辅组(F=84.37,p<0.001)、活动组(F=11.72,p<0.001)这3个组别的实验后测、跟踪测试均比实验前测有显著提高,实验后测与跟踪测试则没有差异。控制组的3次测试相互间均没有显著差异。

结果表明,课堂教学、团体辅导对高职大学生提高心理资本有显著效果,且这种效果具有持续性。而校外活动除了对“韧性”没有显著作用外,对其他4个指标都有显著效果,且效果具有持续性。控制组受到了无关因素的影响,在“自我效能感”上出现了显著变化,但总体来说对改善心理资本没有影响。

三、讨论

(一)教育干预对高职大学生心理资本的影响

经过干预,课堂教学和团体辅导两种教育干预方式都对高职大学生的心理资本产生了积极的影响,验证了实验假设一。同时,一个月后跟踪测试的检验结果也表明,两种教育干预方式的影响是有持续性的,能在一段时间内保持教育效果,具有实际的教育意义。本次实验的结果也与朱沙沙、孙元元、王少静、张玲的研究结论相似[7-8,10-11]。