高校信息化体制机制研究与探索

作者: 王士贤 刘洪 于俊清

[摘 要]体制机制是高校信息化成败的关键因素之一。高校的信息化体制机制不断演变。文章对高校的信息化体制机制进行了总结,根据管理建设关系将高校的信息化体制机制分为管建分离模式和管建一体模式,根据信息化部门承担任务将高校的信息化体制机制分为全包式和基础服务式。当前,高校比较稳定可行的体制是“领导小组—管理部门—实施部门”三层架构的体制,保障该体制的运行,要充分发挥领导小组的领导作用,加强信息化管理部门的统筹工作,提升信息化技术支撑部门的定位和服务能力,理顺建设与管理之间的关系。华中科技大学建立了完善的三层体制,通过制定信息化发展规划、建立规章制度、统筹项目和经费管理、打造信息化建设共同体和健全网络安全管理与技术体系等措施建立了顺畅的信息化机制。

[关键词]高校信息化;体制机制;三层架构;管建分离;管建一体化

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)04-0024-04

高校信息化体制机制是影响高校信息化成败的关键因素之一,建立科学且适合高校自身特点的信息化体制机制,是高校提高IT治理能力、实现高校治理现代化的重要改革内容之一。

一、高校信息化体制机制演化

高校信息化机构的雏形大概起始于20世纪60年代。1963年北京大学成立计算中心,1976年清华大学成立计算中心,1982年华中工学院(现华中科技大学)成立计算中心,当时的计算中心大部分设在院系,例如北京大学计算中心成立时隶属于数学力学系,华中工学院计算中心隶属于自动控制和计算机工程系,主要职能是为科研提供科学计算或微机教学等服务,即使建立了一些管理信息系统,也以单机版为主,属于高校信息化的萌芽阶段。1994年,国家启动中国教育和科研计算机网(China Education and Research Network,CERNET)建设,直接带动各高校在原来的计算中心基础上成立网络中心,开始建设校园计算机网,接入互联网成为当时的风潮。随着互联网技术的发展,互联网站或者基于网络的管理信息系统开始建设,2000年后,很多高校为了适应形势发展,也将网络中心更名为信息与网络中心或信息中心(以下统称信息中心),信息化建设从此进入快车道。但大部分信息中心为直属单位,性质为教辅机构,在校内地位不高,推动信息化不力。为了加强统筹,加强推进力度,很多高校成立了学校信息化建设领导小组和领导小组办公室,但办公室大多挂靠在校长办公室或者设在信息中心,没有专职人员,缺少经费统筹的权利,很难发挥协调作用。2001年7月,复旦大学率先在全国高校中成立了实体化的信息化办公室,属于正处级机关部门,上海其他高校也纷纷跟进;北京大学2007年成立了实体的信息化建设与管理办公室。但截至目前,大多高校并未成立实体化的信息化办公室,仍主要以信息中心为学校信息化建设的主体单位,通过设在信息中心的学校网络安全和信息化领导小组办公室行使一定的管理职能。

二、高校信息化主要体制机制

(一)CIO体制

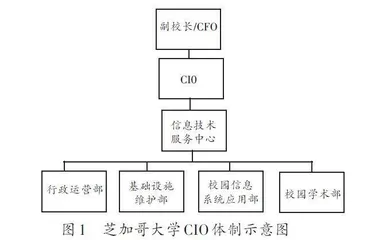

CIO(Chief Information Officer首席信息官)体制是近年来国内高校信息化体制机制改革的热点之一。CIO体制最初来自于美国政府,后引入美国企业和高校界[1]。美国权威的高等教育信息化协会EDUCAUSE于2007年所做的调查显示:美国高校中独立设置CIO职位的比例为39.3%,2016年这一比例达到69%。尽管美国高校的CIO体制不尽相同,例如有的高校CIO是对副校长负责,有的是对校长直接负责,但总体来说,CIO职位在美国高校已是主流职位(美国两所高校CIO体制如图1和图2所示)。EDUCAUSE2008年的报告也显示:凡进入校委会的CIO均能参与全校学术、管理以及IT方面的决策,这相比未进入校委会的CIO,他们所领导的IT部门为大学发展产生了更大的影响,带来了更好的效益[2]。

国内高校对CIO的呼吁起始于2000年左右,清华大学计算机与信息管理中心前主任沈培华教授在一次中国高等教育学会管理信息系统专业委员会会议上呼吁高校应建立CIO体制,并认为CIO应为校级领导,直接参与学校的领导决策[3]。在“2003年中国高等教育信息化论坛”上,北京大学副校长林建华率先提出北京大学准备设立CIO体制[4]。清华大学学者蒋东兴等对国内高校CIO体制进行了设计,认为应由常务副校长或相关职能的副校长来担任[5]。清华大学在2017年对国内105所985和211高校就CIO体制进行了调研,结果显示,明确任命CIO职位的高校仅占10%,CIO体制在国内高校仍然没有成为主流。南京大学学者刘永贵认为,美国大学CIO、IT治理发展都深受企业影响,而政府则主要以法规来引导[6]。重庆大学副校长李茂国认为国内高校信息化和企业信息化相比,差距在10年左右。无论是信息化的理念、系统架构,还是管理体制,国内高校都远远落后于企业[7] 。

国内高校比较接近于CIO体制的是,分管信息化的校领导实际承担CIO的角色,但与CIO不同,分管校领导除分管信息化外,一般还分管其他工作,因此不算是真正的CIO。另一种实现形式是,各高校基本都建立了网络安全和信息化领导小组,以集体领导或决策的形式行使CIO的职责。

(二)管建一体化体制

管建一体化体制的核心是信息化办公室或信息中心既负责全校信息化的管理,包括规划编制、制度建设、经费管理、项目管理和安全管理等,又负责各类信息化项目的建设、运行维护以及服务。为履行管理职能,有的高校将信息化办公室整体划转为学校机关职能部门,例如复旦大学信息化办公室、华中师范大学信息化办公室等,但大多高校信息中心或信息化办公室仍然为直属单位,将学校网络安全和信息化领导小组办公室设在信息中心,以领导小组办公室名义履行管理职能。

(三)管建分离体制

管建分离模式是指学校成立专门的信息化管理部门,负责信息化经费、项目管理,以及各类统筹协调管理工作,不直接使用信息化经费进行具体的项目建设,主要职能是监管。信息中心和各职能部门通过向信息化管理部门申请信息化项目和经费,开展具体的信息化建设工作。

(四)全包式机制

无论是管建一体化体制还是管建分离体制,根据信息化部门(信息化办公室或信息中心)承担的任务划分,信息化运行机制可分为全包式和基础服务式两种。全包式是指信息化部门承担信息化项目尤其是信息系统的开发(或委托开发)、建设和运维工作,信息化部门是信息化项目的责任部门,业务部门是信息系统的使用方,只负责提需求和使用,不承担信息系统建设的经济和安全责任。拥有庞大ITS(Information Technology Service,信息技术服务)部门的英美高校大都使用全包模式,北京大学、清华大学也采用了类似模式。在当前形势下,由于参与高校信息化建设的公司产品成熟度不够高,定制化不够灵活,对业务理解不够深,后期服务跟不上,已经不能适应甚至严重制约学校信息化发展。信息中心自身拥有充足技术人员、掌握主流技术、可以进行快速自主研发、承担重要系统运维的模式可能是比较理想的信息化模式之一。

全包模式是否可行,取决于两个条件:一是信息中心必须有足够的技术力量,二是业务部门对信息化需求明确,信息化素养较高。如果信息中心即使有技术力量,但职能部门的需求整理能力和配合能力不足,也难以保证系统的开发进度和质量。目前,国内大部分高校并不具备这两个条件,尤其是第一个条件难以具备,很多高校信息中心只有十余人的规模,很难完成所有信息系统的建设和维护任务。

(五)基础式机制

基础式机制是指信息中心只提供信息化基础服务,例如机房托管、云平台(虚拟主机和存储)等基础硬件服务和统一身份认证系统、数据交换平台等公共信息平台服务,信息系统的建设主要由各业务部门负责,业务部门是信息系统的第一责任人。在该机制下,一般要求学校重要业务部门内设信息科,有技术人员若干,业务部门的系统主要以公司开发为主,技术人员配合需求调研、实施和运维。如果业务部门技术力量有限,也可采用“派驻制”,在信息系统建设阶段,信息中心派若干名技术人员到业务部门工作,协助业务部门完成业务信息系统建设及运维,系统建设责任仍然归属业务部门。如果信息中心人员充足,“派驻制”是一个很好的解决方案,有助于推进项目快速落地,但是在人员管理方面要与业务部门协商好,明确派驻人员的职责和“听谁指挥、对谁负责”,同时要解决好派驻人员的待遇、晋升、考核评优等问题,让他们有归属感。

三、高校信息化体制机制分析

高校信息化体制发展至今,公认的比较理想的体制是“领导小组—管理协调部门—信息化支撑服务部门和建设部门”这种三层架构体制。领导小组是指学校网络安全和信息化领导小组,管理协调部门是指信息化管理办公室或领导小组办公室,信息化支撑服务部门和建设部门是指承担信息化具体建设的信息中心和职能部门。

(一)充分发挥领导小组的领导作用

领导小组对于提高信息化水平、推进信息化难点重点工作、落实队伍和经费等方面具有十分重要的作用。但很多高校的领导小组职责比较含糊,领导小组成员的单位职责没有明确,小组成员在履职时就缺少必要的依据。根据清华大学对105所985和211高校的调查发现,虽然71%的高校设置了网络安全和信息化领导小组,但有明确的例会制度和议事规则的只有45%,一半以上未进入常态化运作状态。领导小组处于瘫痪或半瘫痪状态,就无法发挥对信息化统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施的作用。领导小组未发挥应有作用,对信息化管理和建设部门来说,就缺少了“领航者”和“主心骨”,开展工作更是举步维艰。

(二)加强管理部门的统筹工作

为发挥信息化管理部门的统筹作用,应将信息化管理部门实体化。实体化表示该部门应有独立编制,有固定工作人员,可以统筹全校的信息化经费,有一定的管理权限,一般应为独立的职能部门。有很多高校信息化管理协调机构挂靠校长办公室,或设在信息中心,缺乏统筹管理的资源和手段,权威性不够,发挥的统筹管理作用有限。

(三)提升信息化支撑服务部门的定位与能力

信息化支撑服务部门即信息中心,大多为学校直属单位,性质属于教辅单位。教辅单位的定位是原来高校为辅助教学而设立,随着信息化的深入发展,信息化已不只为教学提供辅助,还要为科研、管理和服务等提供支撑和服务。原来教辅单位的定位让信息中心成为学校的边缘部门或弱势部门,无法承担起信息化建设发展的重任,故应至少定位为直属单位或机关部门。

(四)理顺管理与建设之间的关系

实行信息化管建分离和管建一体化两种模式各有利弊。管建分离模式的优点是职责清晰,形成制约和监督机制,管理部门可从全校角度考虑信息化发展规划和落地推进,技术支撑部门则专注于公共基础平台的技术实现和运维保障;缺点是由于两个单位相互独立,可能会存在思路不一致的情况,工作中容易出现扯皮或推动不力。解决的办法是,在运行初期可以由同一人担任两个单位的主要负责人,技术支撑部门挂靠管理部门,由管理部门负责技术支撑部门的人员分配等。管建一体化模式则相反,由于责任十分明确,不存在推诿扯皮的情况,沟通成本低,团队执行力能够得到保障。但也有两个缺点,一是信息中心直接从教辅单位转为机关部门,角色转换艰难,机关部门和教辅单位(直属单位)在工作思路、工作方法上有很大差别;二是容易被其他部门诟病“自己给自己批项目”“做得好不好,自己说了算”“资金使用缺少监管”,从而影响信息化部门的公信力。

四、高校信息化体制机制探索实践

(一)信息化体制探索

经过多年的摸索,华中科技大学逐步确立了比较完善的三层信息化体制,如图3所示。

1.决策层:学校网络安全和信息化领导小组

学校成立网络安全和信息化领导小组,由党委书记和校长任组长,分管信息化、宣传、校办、医学院的校领导任副组长,网络与信息化办公室(以下简称“网信办”)、网络与计算中心、人事部门、财务部门等相关部门或直属附属单位主要负责人为领导小组成员。领导小组的主要职责是负责统一领导、统一谋划、统一部署全校网络安全和信息化发展,统筹制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,研究解决网络安全和信息化重要问题。出台有关文件,明确各成员单位的职责,例如人事部门负责支持建立网络安全与信息化专业队伍;财务部门负责安排保障网络安全与信息化工作预算等。领导小组下设办公室,办公室设在网信办,主任由网信办主任兼任,副主任分别由宣传部和网络与计算中心相关负责人兼任。