区域国际合作中的大学生国际能力培养研究

作者: 刘艳萍 潘慧

[摘 要]为了响应国务院提出的拓展创新创业国际交流合作的要求,培养具有国际能力和创新能力的大学生,从2016年开始,广西财经学院连续四年与复旦大学开展了澜沧江—湄公河流域区域国际合作项目培养大学生。项目组采用问卷调查和结构化访谈研究了广西财经学院参加区域国际合作活动的9位高校毕业生,发现他们拥有较强的国际能力,并对如何培养学生的国际能力提出了意见和建议。

[关键词]区域国际合作; 澜沧江—湄公河流域; 国际能力

[中图分类号] G645 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)04-0160-05

2017年2月,中共中央、国务院在印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》中强调,高校肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作的重要使命。2018年国务院印发的《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》指出,要“拓展创新创业国际交流合作,深度融入全球创新创业浪潮,推动形成一批国际化创新创业集聚地”。可见,经济的全球化发展对高校的人才培养工作提出了新的要求,国际能力和创新能力的培养已经成为当今社会人才素质培养的一个重要内容,而区域国际合作给大学生提升这些能力提供了很好的机会。

在国际区域合作中,“澜湄合作”是我国进行区域国际合作的一个重要部分,是广西、云南等高校培养大学生国际能力的重要平台。2016年3月,中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等六国领导人在三亚举行澜沧江—湄公河合作首次领导人会议,共同打造澜湄国家命运共同体,合力建设澜湄流域经济发展带,正式确定了澜湄合作机制。同年,广西财经学院与复旦大学联合,依托海上丝绸之路与区域发展研究院承办了澜沧江—湄公河流域治理与发展青年创新设计大赛(简称“澜湄青创赛”,英文为YICMG)。该比赛获得教育部国际交流司2017年专项资助,被教育部纳入中国—东盟教育交流年年度活动之一,2018年列入澜湄合作清单。该比赛将大学生创新创业、人文交流、全球治理、人才培养、高等教育、对外开放、南南合作、地方发展和企业投资等要素有机融合在一起,至今已经连续四年分别在青海玉树、广西南宁、老挝万象、柬埔寨金边等地举行。每年的主题分别围绕澜湄流域的关键问题进行研究和策划,如“水与水环境的可持续发展”“气候变化与减灾合作”“旅游等绿色产业发展”以及“绿色消费、生产和社会发展”等,每年参加比赛的人数由42人到60人不等。

2016年8月17日,中、柬、老、缅、泰、越六国10所高校14支队伍42人齐聚青海省玉树藏族自治州,一年一度的澜湄青创赛拉开了序幕。2018年开始,该比赛定于每年1月由澜湄六国轮流承办,比赛获奖选手在当年暑假期间赴青海玉树和上海复旦大学进行创新创业训练营培训。训练营的第一阶段是组织获奖的六国师生代表及专家学者到青海玉树藏族自治州开展夏令营活动,考察澜沧江源头的生态环境和民族文化;第二阶段是组织澜沧江—湄公河青年创新创业国际训练营活动,通过激情演讲、澜湄咖啡屋、创业导师演讲和指导等系列活动,让六国高校青年学生接受国际导师团队的个性化项目创新教育和创业孵化训练。

自从2016年以来,广西财经学院每年派出1支队伍参加一年一度的澜湄青创赛决赛,2019年派出了2支队伍,每支队伍由3名参赛选手组成。为了选拔决赛选手,学校每年组织校内、区内初赛。四年来,全校参加初赛的学生有200多人,参加决赛的学生有15人,其中,已经毕业的学生有9人。本研究调查学生如何通过参加青创赛和训练营提升自己的国际能力,分析高校如何借助区域国际合作机制培养大学生的国际能力,对探索高校大学生国际化培养新模式具有重要的理论和现实意义。

一、国际能力研究综述

根据研究目的,本文将围绕国际能力的概念、维度和测量进行综述。

在国际能力定义方面,国内外学者的定义基本一致:Lambert[1]谈到国际教育时,用了三个词:“global awareness”“global perspective”和“global competence”,他认为国际能力包含了三个方面的内容:知识、技能和态度。其中,知识指学生掌握了目的语言国家的文化,并可以区分独特的和真实文化上的行为模式;技能指学生能积极主动地与来自不同国家的人互动;态度指学生愿意模仿或接受目的文化的行为和观点。Olson和Kroeger[2]把国际能力定义为:拥有足够的实质性知识、感知性理解能力和跨文化交流能力,能在相互依存的国际世界中进行有效交流和互动。其中,实质性的知识包括文化知识、语言知识、 世界问题知识、全球动态知识和人类选择的知识。人类选择知识指的是能够用来分析一个人在国内的所作所为是如何与外界联系的知识和能力;感知性理解能力包含开放思维、抵制老旧模式、思维的复杂性和视角意识的能力;跨文化交流能力指能与他人有效互动的能力,包括适应性、移情、跨文化意识、跨文化关系和文化调解能力。Hunter[3]对国际化能力的定义如下:拥有开放的心态,积极寻求理解他人的文化规范和期望,并利用这种知识在自己本地以外的环境进行有效的交流、沟通和工作。国内学者刘杨、吴瑞林[4]将国际能力定义为:具有世界语言、文化、历史、地理以及全球问题等方面的基础知识,拥有作为全球公民的开放性态度,对文化差异保持理解和尊重,能够运用有关知识在国际环境下有效进行跨文化交流和工作。由此可见,无论是国外学者还是国内学者,他们对国际能力的定义是一致的,都强调对世界知识的掌握,对不同文化理解和尊重的开放性态度,以及能进行有效的跨文化交流和沟通的能力。

在国际能力的维度方面, Lambert[1]提出了三个方面的内容:知识、技能和态度。Hunter[3]为了帮助美国大学确定具有全球能力的毕业生的准备程度,研究制定了全球能力的工作定义。他把国际化能力分成三个层次:知识与理解,即对全球化、世界历史地理等知识的认知和理解;跨文化技能,即文化差异、评价跨文化行为、跨文化合作等技能;态度与价值观,即承认文化差异、尊重多样性、开放性。国内学者刘杨、吴瑞林[4]在Hunter的基础上,沿用了他对国际能力的三个基本维度,并在每个维度之下又分出了更细的因子,如知识与理解包含了世界知识和全球化理解;技能和经历包含了使用工具和跨文化交际;态度和价值观包含了国际化意识、国际化态度和价值观认同。

国内外研究者对大学生国际能力也进行了测评研究。Olson和Kroeger[2]采用Milton Bennett的跨文化敏感性发展模型,对新泽西城市大学的52名教师和工作人员进行问卷调查,探讨国际经历、国际能力与跨文化敏感度之间的关系。常桐善、杜瑞军[5]采用问卷调查,对中美两国本科学生(其中中国2所、美国3所)全球化知识和技能的自我评价程度进行比较研究。刘杨、吴瑞林[4]研制了大学生国际能力量表,并对北京地区8所高校大学生开展了大规模的测试。

由上可知,国内外学者对国际能力的定义和维度进行了丰富的研究,并对大学生国际能力进行了测量和定量研究。然而,关于国际能力方面的定性研究比较鲜见。本文主要研究地方性高校如何借助澜湄合作这个区域国际合作平台开展创新创业比赛和训练营活动,培养大学生的国际能力。

二、研究设计

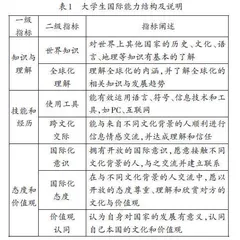

本研究主要以广西财经学院9位已经毕业的曾经参加过澜湄青创赛的学生为对象,调查他们的国际能力现状,分析这些国际赛事和活动给他们带来的影响。本研究采取的研究方法为书面开放性问卷调查和结构化访谈。调查内容来自刘扬和吴瑞林[4]编制的大学生国际能力量表,并把问卷改编成开放式问题和结构化访谈提纲,主要围绕知识与理解、技能和经历、态度和价值观等3个维度18个问题进行调查,具体维度和指标如表1所示。其中,知识与理解指的是对世界各国的大体知识和对全球化概念的理解。技能和经历指对电脑、互联网等工具的使用能力、不同文化之间的沟通理解能力;态度和价值观指对是否有开放意识、愿意接触不同文化背景的人,是否能尊重不同文化背景的价值观;价值观认同指是否认同本国的文化和价值观。

被调查的9位毕业生的基本情况如表2所示,9位毕业生均为女生,主要集中在工商管理、旅游管理和商务英语三个专业。毕业后,有2人赴国外读研深造。目前,4人从事教育工作,2人从事翻译工作,2人从事国际贸易工作,1人从事公务员工作。

三、研究结果分析与讨论

(一)知识与理解

这部分包括对全球化概念、世界历史地理等知识的认知和理解。常桐善、杜瑞军[5]证明了全球化知识和技能的重要性,呼吁大学要重视学生全球化知识和技能的养成。在问到毕业生是否了解其他国家的基本情况时,9人表示他们至少对2个国家的基本情况有所了解,了解最多的达18个国家。她们都比较关心和了解世界主要国家的历史发展与变革,以及国际重大事件,基本上通过教材、书籍、网络、纪录片等形式进行学习,说明学生们对世界知识有所了解。

当问及她们对全球化和国际组织的理解时,除了1人表示不知道全球化的含义和发展趋势以外,其余8人都表示全球化是世界发展的“必然趋势”或“不可逆转的趋势”。其中1人指出:“全球化是经济、政治、文化、社会、科技等方方面面的全球化,它是不可逆转的,每个国家既要不断发展,又要正视其他国家的发展”。另外1人写道:“国际组织发挥着宣传和促进国际交流合作的作用,就像一个推进剂一样,对国际合作起到了良性推动的作用,在经济贸易、文化交流、国际合作等方面起着协调、促进交流的作用,促使各国在全球化的环境下实现互利共赢。”这说明他们对全球化的理解比较到位,同时,他们对国际组织也有良好的认知,这些认识为他们进行国际化交流奠定了良好的基础。

(二)技能和经历

国际能力强调在非本文化环境下能够运用有关工具灵活有效地进行跨文化沟通交流和学习的能力[7]。对于这部分问题,这9名毕业生均表示,她们都能够熟练使用电脑和互联网,能用英语跟外国人士聊天1个小时以上。在问到她们与外国人交往时是否会注意到双方之间的文化差异时,7人给予了肯定回答,2人表示没有注意到。在与外国人交往时,她们都能很快找到共同的话题,这说明她们拥有一定的沟通技巧。

这9名学生都有出国经历,也有与外国人合作的经历。9人平均每人去过5.3个国家,其中,3人去过1个国家,去过3、4、6个国家的各有1人,1人去过12个国家,1人去过23个国家。去过10个国家以上的2名学生均曾赴欧洲交流和读研,1名是到英国读硕,另外1位是到法国交流半年。9名毕业生中,有2人在国外读研时每天都跟国外学生合作,其余几人都有在澜湄青创赛和训练营中跟国外选手一起合作的经历。除了1人表示现在与外国人没有联系外,其余的都表示她们一直与好几个外国朋友保持联系,其中1人目前在教育咨询机构工作,每天都跟外籍人士打交道。

国际能力是一个多维度的能力,它不仅包含外语能力,而且还包含跨文化交际的能力[7]。在问到她们是如何跟外国人交流、如何处理文化差异时,1人表示“文化差异在交流中很容易表现出来,当注意到文化差异时,应及时考虑到问题的敏感性及对方的态度,合理恰当地表达自己的想法,努力在交谈中尊重对方”。1人说,“我经常会就文化差异、社会热点之类的打开话题。交流中,我会尊重对方的文化,避免文化碰撞,甚至更倾向于学习他们的语言以打开我们交流的话题。比如,如果我要去到对方国家拜访,我最少会学习一两句问候语,如何问好、致谢,等等”。1人认为,“不同的人会有不一样的交谈方式,与外国人交谈如何做到灵活调整,需要在语言及说话思维方式上多加练习,只有这样才可以做到轻松灵活应对”。从这些回答中可以看出,她们掌握了一定的沟通技巧,对文化差异的敏感度相对较高,处理人际关系也比较得心应手。

(三)态度和价值观

这部分包含国际化意识、态度及价值观认同两个方面。这些都是为了人类的共生与共赢,不同国家及人民在国际交往中所体现的尊重、包容、合作的态度与行动[9]。在问到她们是否愿意与外国人一起工作和学习时,所有人的回答都是肯定的。1人说,“我很乐意探索新的环境,相信自己能在外国环境中自如地学习、工作和生活,并学到很多知识,积累很多经验,锻炼自己独立处理事务的能力”。1人说,“ 我能快速适应当地的环境,并且很喜欢与当地人交流,且能感受到不同的文化和奇妙的人文风俗,这是我在学习中收获的最大的乐趣。我热衷于发现和挖掘文化的差异,并且愿意与不同国家的人探讨这些差异,正是在这种文化的环境下我才能交到更多异国的朋友”。这表明她们国际化意识较强,国际化态度比较积极。