命运共同体视域下中国一流民办大学建设路径研究

作者: 张春梅 梁忠环 李友仕

[摘 要]文章探讨在“双一流”建设背景下,在马克思的共同体思想和习近平人类命运共同体思想指导下,以建设中国一流民办大学为战略目标,探索民办大学高质量发展的建设路径,具体包括“坚持公益性办学原则,构建中国一流民办大学利益共同体”“实施特色化发展战略,构建中国一流民办大学创新共同体”“坚持融合化发展道路,构建中国一流民办大学学术共同体”“坚持国际化发展思路,构建中国一流民办大学文化共同体”“提供优质化课程服务,构建中国一流民办大学学习共同体”“完善现代化治理体系,构建中国一流民办大学事业共同体”“建立发展型生态系统,构建中国一流民办大学成长共同体”等七项行动方案,促进民办大学走卓越、品质、特色发展之路。

[关键词]命运共同体;中国一流民办大学;民办高等教育;高质量发展

[中图分类号] G648.7 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)09-0004-05

在民办高等教育高质量发展的趋势下,越来越多的民办大学将发展目标从立足当下、眼睛向内向放眼未来、与国际接轨转变,人才培养目标从培养满足企业发展需要的技术技能型人才向培养能担当中华民族复兴大任的时代新人转变。在新时代,我国民办大学中长期发展战略目标需要有新定位。潘懋元先生认为全国两千多所高等学校,数以万计的学科,大家都应是各自不同的一流[1]。

一、确立建设中国一流民办大学的战略目标

虽然我国的民办大学目前普遍处在爬坡过坎的上升阶段,整体水平还不高,与国家要求、人民期待的优质教育尚有一定的差距,与中国一流民办大学的目标还有很远的距离,但不可没有建设中国一流民办大学的奋斗目标和追求卓越质量的高标准要求。民办大学要从土壤和种子开始以一流大学的基因进行自我培育并努力发展成为有价值的大学。事实上,我国正在进行高起点的民办大学和优秀的中外合作大学的办学实践,即使在数量众多的积累型民办大学当中,也不排除在若干年后会有中国一流大学脱颖而出甚至冲击国际一流大学的可能,其中的关键是要有提质培优的一流价值引领、适度超前的发展理念指导、民办机制的特色道路自信和社会认可的优质教育服务。民办大学不可妄自菲薄、不求进取,未来三十年、五十年后发展成为什么样完全取决于其现在的自我画像和具体行动。民办大学之高在于“格高”,民办大学之大在于“志大”,格高志大的民办大学才能顶天立地。顶天在于民办大学教育同样服务于国家战略,承担国际责任;立地在于民办大学脚踏实地,服务于经济社会发展需求。在人类命运共同体的视域下审视民办大学的责任担当和战略目标,应该既立足于中国大地又胸怀天下,既着眼于现在还放眼未来,既关注自我又关注人类,不断拓展视野,提升教育竞争力,通过人才培养来担当建设当代中国一流民办大学的历史使命。

在定标建设中国一流民办大学的过程中,离不开国内标准和国内参照,也离不开国际标准和国际参照,对标学习、靠拢超越。但民办大学的建设目标是中国一流而非国际一流,是中国一流民办大学而非中国一流大学。中国一流民办大学要有国际视野,体现中国一流、民办特色,既遵循自然演化的生命逻辑,更要遵循人为建构的制度逻辑,全力开创自己看不到的美好未来。特定的中国国情、特定的民办教育文化语境,决定了民办大学只能走具有国际标准、中国特色的民办教育现代化之路。

二、以命运共同体思想统领中国一流民办大学建设

马克思认为,“只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段”[2]。所谓共同体是“现实的人”基于共同利益和共同解放诉求而形成的一种共同关系模式[3-4]。大学是一种社会组织,其拉丁文词源便是教师与学者的共同体的意思。基于民办高等教育的草根性,民办大学命运共同体的本质特征更加明显,即民办教育的生命及其成员的个体生命在交融互动中共同成长,学校的成长依赖并促进学生的成长和教师的成长,师生的命运与学校命运息息相关,具有社会依赖关系,在建设中国一流民办大学过程中责任共担,并持续促进成员的共同价值凝聚,实现知识共享、利益共享、命运共享。民办大学的“民办”定语也有师生共同成长的命运共同体的内涵。我国的民办大学是社会力量办的大学,没有命名为私立大学的原因在于社会力量办学姓“社”属“民”不为“私”,是社会主义大学即“社会大学”,属于人民,不能私有化。民办大学的本质属性决定了其师生员工及所有相关者是一个命运共同体。中国一流民办大学建设要用命运共同体思想来统领,把满足人民对优质教育的需求作为奋斗目标。

中国一流民办大学是个比较的概念,在与国外私立一流大学比较中借鉴提升,在与我国“双一流”高校比较中学习进步。瞄准“国际视野、中国特色、民办机制、一流水平”的建设目标,立足中国大地,坚持压强原则,采用国际通用标准,着力建设具备中国顶尖实力的民办大学。中国一流民办大学要以培养创新型时代新人为目标,其人才培养的质量和水平要得到国内外高等教育界的认可,并在某些方面起到引领作用,但绝大多数民办大学与此有一定的差距,这恰好是民办大学战略规划的决策点。民办大学要以面向未来、面向世界的战略思维和守正创新的教育理念,基于中国一流民办大学的目标牵引,瞄准民办高等教育战略引领中的问题,坚持“质量、特色、百花齐放”的八字原则(复旦大学前校长杨福家提出的创建一流民办大学的三大法宝),打造包括全体师生员工、校友、合作单位和地方合作方共赢的命运共同体,完善开放协同、多方鼎力支持的良性教育生态系统,构建学校命运共同体。在命运共同体内实现“人的解放”“人的全面发展”,师生命运与共、携手共进、共同成长,为我国“双一流”建设贡献民办方案。

三、中国一流民办大学建设路径

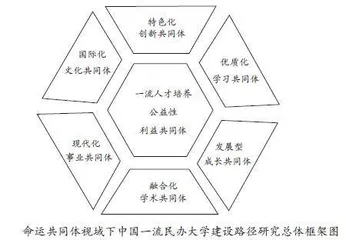

构建民办大学命运共同体的价值在于呼唤和激发民办教育界的共同体意识,使民办大学师生更加坚定发展民办教育的自信,放飞中国一流民办大学的梦想,进一步强化高质量发展、卓越人才培养的优质教育理念,增强争创一流的责任担当意识,用汗水和智慧创造一流育人业绩。在命运共同体思想的统领下,从不同角度将中国一流民办大学的建设具象为利益共同体、创新共同体、学术共同体、文化共同体、学习共同体、事业共同体、成长共同体的打造,从而阐释和畅通民办大学公益性、特色化、融合化、国际化、优质化、现代化、发展型的路径。如下图所示。

(一)坚持公益性办学原则,构建中国一流民办大学利益共同体

中国一流民办大学命运共同体的本质是利益共同体,这是由民办大学的公益性属性决定的。学校是培养人的非营利性社会组织,从事的是人民教育的公益事业。公办学校与民办学校的区别在于出资方不同,但教育培养人的初心和公益性的使命是不变的。不以营利为目的是教育的本质要求。任由民办大学在民办资本投资教育的营利性驱动下自由发展,必将扭曲教育的本质、扭曲民办教育的价值取向。价值取向扭曲的民办大学可以在资本刺激下获得一时的发展但不可能持续发展为中国一流民办大学。在国外,营利也不是私立大学干的事情,而是商业性学校干的事情,其本质上是为企业而不是为学校,从事的是产业而不是教育。办教育是准赔不赚的事情,从事教育事业者要求具有奉献而不是索取的精神。如果非得让教育赚而不赔、追求经济利润、降低办学成本、过分讲求产出大于投入,一定会造成人才培养质量问题,呈现为偷工减料、粗制滥造、短期行为。杨福家认为真正一流的民办大学是“非营利、公益性、追求卓越”的大学,其使命是以育人为本[5]。中国民办大学要有大的突破,建设比肩公办大学的一流民办大学必须避免办学短期功利行为,以实际育人行为摒弃民办大学营利性的办学思想,消除社会力量投资民办大学的营利性动机,旗帜鲜明地坚持公益性办学原则,立足长远,不忘初心、牢记使命,树立超越物质利益、回报人类社会和培养下一代的办学精神,以百年大战略、教育大情怀、国际大视野、改革大手笔、聚社会大力量为人民办学,不求回报,办成不属于老板个人而属于社会公益事业的民生利益共同体,彰显共同的公益价值观。聚师生心、集社会力,力出一孔,不但能解决当前民办大学分类管理问题,而且能解决民办大学办学经费来源单一问题。民办大学只有变成社会、政府、家庭、学校的教育责任体,才能实现中国一流民办大学建设目标。

(二)实施特色化发展战略,构建中国一流民办大学创新共同体

中国一流民办大学命运共同体的动力来源于创新共同体。创新创业是每所民办大学的生命基因,敢闯会创是民办大学的办学特色。较之于公办教育,民办大学具有体制创新的优势以及市场敏锐、机制灵活、锐意改革、大胆创新的优良传统。从传统大学和公办大学的视角看民办大学所谓办学不规范的问题,具体表现为办学体制不完善、办学思想不成熟。这种不完善、不成熟也催促民办大学不断探索,从而使其具有旺盛的生命力和干事创业的闯劲,形成了不同于公办大学的办学特色。充分发挥民办大学的体制优势,充分张扬民办大学的活力,与传统大学换道超车、另辟蹊径,走有别于公办大学的差异化特色发展道路。有抱负的民办大学要把自己变得伟大,成为中国一流民办大学,必须超越对有更高声誉的公办大学尤其是“双一流”大学的模仿,以一股创新的力量,超越固化的教学实践,致力于建设没有母版的大学、原创的大学[6]。

创新的力量源于对民办大学自身独特性的感知和发挥,要在高等教育竞争中胜出,需要每一所民办大学充分认识、尊重自己的优点并致力于发挥自己能做得特别好的优势,成为最好的自己,发展成为一所特立独行的大学,而不是别的大学的第二和翻版,实现从对公办大学的模仿、借鉴到自主创新,超越经验,摆脱惯性,向遵循教育规律、人才成长规律和市场竞争规律的特色办学之路迈进。创新的重点在于对优势资源的整合和机制效益的发挥,集中民办大学可以集中的力量,优化结构,大力发展优势突出的学科专业,强化特色办学,建设若干国家一流专业、一流课程,甚至在一流学科有所突破,或把创新创业教育作为改革的突破口,率先在点上实现突破,在局部领先于公办大学。摒弃守成思想和自我满足思想,增强忧患意识,与时俱进,不断否定过去否定自我,时刻保持奋斗者姿态,不断创造超越自身发展的新优势,建立切合市场需求的创新驱动新模式[7]。

(三)坚持融合化发展道路,构建中国一流民办大学学术共同体

中国一流民办大学命运共同体的内核是学术共同体。生逢改革开放新时代、长于市场竞争环境中、受益于国家政策新红利的民办大学,其本色是亦企亦校的混合跨界教育。适应市场、根植产业、知行合一、守正创新是其成长的必由之路。绝大多数的民办大学都按照地方性、应用型的办学定位进行办学,与公办学校相比,招分数差的生源、引水平低的师资、买较少的设备、收较高的学费,对学术研究投入不足,如此循环往复,很难提升人才质量和办学声誉。要使学校融入区域、学科专业对接产业链且成为中国一流民办大学需要跳出区域看全局,跳出教育看教育,具备动态发展的战略眼光。少数卓越的民办大学要以非常之举超越学科、超越校企、超越校地以及超越校内外与课内外之间的界限,进行跨界融合、升维整合。其人才培养主要定位于应用型但不排斥对复合型、研究型的人才培养。民办大学不仅不能弱化反而要持续强化学校的学术研究,教师和学生都要以研究学问为志业,把学校建设成为驰名中外的学术共同体。

高校如果没有学术上的声誉就很难有人才培养上的声誉。中国一流民办大学建设的理想结果一定是优秀的人教优秀的人,前一个优秀的人一定是学术意义上的学者型卓越教师,后一个优秀的人一定是学问有所成的学生。没有优秀的学者作为教师从事学术研究,没有优秀的学生投身学问探索都会影响一流大学的建设。因此引进优秀的学者成为建设中国一流民办大学的重要条件。优秀学者的核心利益诉求往往不是待遇而是学术发展、学术生涯问题。这对于民办大学来说好像刚学会走就开始要求跑,有些勉为其难,但不是不可为,关键在怎么为!民办大学要在学校层面进行组织和政策引导,主动引导教师聚焦科研方向,做到有所为有所不为,专注聚焦;对人才实施团队引进,汇聚学者专家,聚焦学术领域,并给予一定的时间和自由度,提供学术系统支持,重点支持研究团队的集成创新,支持学生参与教师学术研究。未来对成功大学的界定将以学生提升高度和其学术成果共享为标准。优秀的学生、学者合力冲击某个学问、学术上的制高点,成为中国一流民办大学学术共同体的一个显著特征。