海洋科学概论课程的建设与探索

作者: 李江萍 陈怡彤

[摘 要]海洋科学概论是一门多学科融合的综合学科,作为通识教育选修课面向兰州大学所有本科生开设。文章面对不同专业背景的授课对象,从课程内容设置、前沿知识渗透、不同学科切入点的探寻和教学模式四个方面对该课程的建设进行了实践与探索,重点在于对教学内容的梳理和课程深刻性的挖掘,摸索出了“通识教育”与“课程思政”相结合的途径,在自然科学与人文科学二者相融合以及丰富教学外延方面进行了有益尝试。

[关键词]通识教育; 海洋科学; 内容设置; 学科前沿; 教学模式

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)12-0040-03

海洋作为地球系统的重要分支,对认识全球气候变化有着非常重要的作用。海洋科学涉及的学科门类较多,包括理学类(海洋科学、海洋气象、海洋环境等)、工科类(海洋工程、盐化工等)、农学类(海水养殖等)、医学类(海洋医学、海洋药物等)、社会科学类(海洋经济学、海洋管理学、海洋法学等)以及军事科学类(海洋战略计划、深潜技术等),是一种多门类、跨学科的综合学科。其中,海洋物理、海洋化学、海洋生物和海洋地质是海洋科学的四大基础学科。

为适应“打破学科壁垒、突出大类培养、强化学科交叉、加强通识教育的本科人才培养目标”,基于海洋科学的学科特点和时代背景,海洋科学概论课程在众多的理科专业课程中脱颖而出,于2020年秋季学期首次在兰州大学面向全校本科生开课。

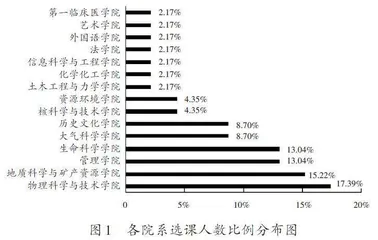

为了深入了解选课人员构成及学生对课程内容的需求,笔者在首次开课后做了一个问卷调查,参与调查的总人数为46人,分布在15个学院,其中理科院系9个、文科院系4个、艺术院1个、医学院1个。图1是各院系选课人数的比例分布图,管理学院和历史学院的选课人数占比高于某些理科院系,说明不同学科的学生对本专业以外的知识抱有很强的求知欲,尤其是一些文科类学生,期待通过相关课程的学习,可以对生活中出现的自然现象给出合理的科学解释。这些来自学生的诉求,充分证明科学合理的专业内容渗入不仅能给学生以宽阔的专业层面知识,还能帮助学生培养多学科思维能力,提升与专业相关的学科素养,有助于其养成不懈探索的学术精神,锻炼其深入思考和解决问题的能力 [1]。

随着通识教育越来越受到重视,如何打破学科壁垒,在专业知识中融入通识教育,或者在通识教育中渗入专业知识,尤其是理科知识,是目前通识教育改革急需解决的关键问题[2]。通过一学期的教学实践,笔者在如何把理科专业基础课建设成通识教育课程方面进行了初步探索,在教学的各个环节均有不同程度的认知和收获。

一、科学设置课程内容,突出课程“普适性”

我们的授课对象是非专业的大学本科生,甚至包括部分文科生和艺术生。通识教育课程的原则是 “基本性”和“普适性”,要求所讲授的内容可以帮助学生了解人类文明中最基本的知识和方法,前提是不必预先修习系统性专业知识[3]。然而,现有的涉及海洋科学的教材,课程内容存在知识化倾向,这种知识体系的选择,无法建立起使学生终身受益的通识教育课程体系。结合学生的问卷调查结果,教师首先要做的是梳理教学内容,出发点是避免过度专业化,减少公式,在对学生进行合理的、必要的数理知识补充的基础上,将教学重点放在对海洋现象的描述上,侧重于海洋现象与重大问题的融合(海—气相互作用、碳中和等问题),尤其是海洋在气候系统中的作用、海洋环境污染及其应对、海洋资源开发利用对经济的影响以及海上军事活动等,以此培养学生的环境保护意识和可持续发展观,帮助学生树立“人类命运共同体”的观念。

具体的实施方案是,课程内容的编排不再按照章节顺序,而是围绕“气候系统变暖是毋庸置疑的,海洋作为地球系统的重要分支,对认识全球气候变化有非常重要的作用”这一核心观点展开,以专题的形式呈现教学内容。第一,给出“地球系统”的概念,引出海底科学。第二,通过介绍“温室效应”,指出人类温室气体排放所捕获的热量有90%以上被海洋吸收,引出世界大洋的热量平衡和水循环问题,进而展开关于海水物理特性的介绍,其中包含海冰的形成及其影响;继而展开对气候系统中很重要的一个分支学科——“海—气相互作用”的介绍,由此引出El Nino事件和ENSO循环,以及大气对海洋的影响产生的大洋环流分布等知识。第三,潮汐涨落与人们的生产和生活有密切关系,而我国是世界海洋潮汐类型最为丰富多彩的海区之一,蕴藏着丰富的潮汐能资源。结合“碳中和”概念的提出,“绿色经济”和“绿色能源”将是未来发展的趋势,引入潮汐和海浪相关内容的介绍。第四,工业革命以来人类活动使二氧化碳含量激增导致全球变暖,而海洋作为气候变化的天然“空调”,又是二氧化碳的主要“汇集地”,从这个角度出发,介绍海洋化学相关的基础知识。同时,要有这样一个认识:全球变暖不仅仅是大气变暖了,海洋也在持续变暖。随着海洋变暖,海洋的含氧量降低,海洋生态环境也发生了变化,引出海洋生物的相关内容。第五,基于“全球变暖导致各种极端灾害天气气候事件的频繁发生”这一认识,引出海洋灾害的内容。最后,介绍海洋探测的方法和手段。

表1以几个专题为例,说明我们在课程内容建设方面所做的努力。思路是从具体现象出发,引出相关概念,再加以专业的解释,同时阐明该专业知识的社会意义。

二、渗透交叉前沿科技知识,突出课程的“时代性”

问卷调查结果显示,很多学生选择通识教育课的目的是希望通过相关课程的学习,找到能够与自己专业结合的地方,在自己的专业方向上有所拓展。他们很想知道学科的发展方向、研究前沿问题及其对我们未来的生活会带来什么样的影响。

教学过程中渗透前言科技知识,对学生而言极具吸引力,呈现给学生的是一个活跃的、关联的科学世界,能够有效地扩大学生的知识面;是打破学科壁垒、建立知识的联系、培养核心素养的有益尝试。文中以下述前沿问题为例。

学科前沿1 “北极放大”现象。这一现象会加剧全球变暖和北极海冰的消融。电影《后天》讲述的就是在这样的气候背景下,由于海冰面积的急剧减小,让地球回到冰河世纪那样的灾难。通过电影这一艺术形式,把破坏环境的严重后果直观地呈现在大众眼前。2020年10月发表在JGR Solid Earth的一项研究发现温暖海水入侵格陵兰冰川的潜在通道,有助于更准确地模拟和预测格陵兰冰川的未来演变及其对全球海平面变化的影响。

学科前沿2 “全球变暖停滞”现象。1998年以来,尽管温室气体浓度持续升高,但全球温度年均值并未升高,这一现象被称为“停滞”现象。该现象对“人类活动导致气候变暖”观点构成挑战,引起科学界广泛关注,2009—2015年期间催生了多篇顶级期刊的核心论文,进而在全社会引发了广大民众对气候变暖问题的诸多疑虑和热议。然而,对海洋热量的观测发现其没有“停滞”现象,因此可以推测全球变暖趋势将持续下去。

三、寻找不同学科的切入点,突出课程“深刻性”

通识教育的“深刻性”原则是指有利于发展人的完备理性、健康人格、美好情感等。如2016 年 12 月全国高校思想政治工作会议的召开,开启了中国高校课程思想政治化改革,注重在思政教育和价值传播中构建知识底蕴,同时在知识传播中强调价值的导向作用[4]。从“培养和塑造人”的角度出发,“思政教育”和“通识教育”二者的指导思想是相通的,即在进行专业教育的同时,通过有关人类社会和自然世界基本知识的讲授,对人类文化遗产进行传播,达到对学生的教化作用。

通过深挖专业知识中蕴含的“思政元素”,引入“课程思政”和“通识教育”相结合的模式,成为通识教育课程建设中一种有益尝试。

(一)概念和理论

学科的融合、思政元素的体现,在基本概念和基本理论讲解中是最难实现的。以“海冰”概念为例,就概念本身而言,从专业的角度考虑会引起盐度的改变,而海水的众多物理属性及其运动都是与盐度紧密联系的,无法和健康人格、美好情感相结合。但是,广义的海冰指的是海洋上的所有结冰现象。冰山一方面是未开发的淡水资源;另一方面会引发严重的海难事件,而这种“天灾人祸”往往蕴含着深刻的思想和道德层面的价值。因此,引入史上知名度最高的“泰坦尼克号”海难事件,通过电影艺术手段描述面对灾难时不同人群的不同反应,引出“面对死亡时人性的善与恶”这一生命关怀命题;在此基础上,进一步提出专业问题 “冰山”是否属于“海冰”,进而引出狭义的海冰概念。通过这种模式,找到人文精神的生命关怀与合理的专业知识相结合的切入点,实现专业课程中的价值教育目的。

地学相关专业以外的学生,对“科里奥利力”很陌生。但是,受这种力的影响产生的各种现象在日常生活中比比皆是,比如河岸冲刷现象,在地球上的众多河流中几乎都能看到河岸冲刷现象。一般而言,地表上的河流的河岸冲刷对河流流向的右岸影响较大,因此,人们常常在河流的右岸修建码头以及防洪堤。造成河岸冲刷的一个原因是河流动力影响,由此引出“科里奥利力”的研究。再比如海水层化现象中的“跃层”概念,是北极探险家南森在进行北极探险的途中发现海水具有层化现象,探险结束后和艾克曼一起研究提出来的。上述两个实例,引导学生意识到“处处留心皆学问”,任何伟大的发现,都是在细致的观察和不懈的探索中形成的,从而帮助学生培养科学探索精神。

(二)学科知识的社会意义

面对人口膨胀、资源短缺和环境恶化的现状,温室效应、清洁能源、可持续发展等名词越来越为人们所熟知,在这些名词的背后是各国政府关注的碳排放减缓对经济发展的影响。因此,全球变暖不单是一个自然现象,更是一个政治问题。而在影响气候变暖的诸多因子中,海洋相对大气运动的滞后效应对大气的调节作用又是不可忽视的。为了限定未来人类能够使用的化石燃料的量,《巴黎协定》把全球平均气温上升幅度控制在2℃以内设为目标,并为控制在1.5℃内而努力。中国提出“碳中和”概念,争取到2060年实现二氧化碳的净零排放。这些目标的提出限定了未来人类基于化石燃料的经济发展方式,从而对社会的诸多行业产生影响。未来社会,谁掌握“绿色能源”,谁优先发展“绿色经济”,谁就拥有未来。这不仅对国家、对政府来说是挑战,同时也影响个人未来的就业,使学生深刻认识到“个人命运与祖国命运紧密相连”,加强了家国情怀的教育。

四、改进教学模式,突出课程“多学科性”和“多样性”

正如前文所述,海洋科学涉及的学科门类较多,单独由一位教师完成包括海洋地质、海洋化学和海洋生物在内的教学是不现实的。为此,一方面我们向兄弟院系寻求帮助,跨学科整合课程资源,邀请相关院系的教师以报告的形式紧密结合学科前沿完成相关内容的授课;另一方面,借助“超星网络教学平台”,通过发布讨论话题的形式提高学生各教学环节的参与度。同时,利用教学平台提供的海量教学资源,让学生可以从不同的角度对同一个问题有更多的了解,甚至是互相矛盾的观点,从而锻炼学生科学判断和分析问题的能力。

五、结语

在本课程教学实践结束后,由于是第一次开课,存在的问题也比较集中,学生反映在内容设置方面希望能够更加通俗易懂,形式方面能够增加视频材料和互动环节。笔者印象最深的是一名2019级历史学院学生的话:“我希望在体验感上有所收获,两节课下来有一个知识点能吸引我,让我在课后也愿意找资料去探索。”这不正是通识教育最终要达到的目的吗?

当今社会对人才的综合素质要求越来越高,通识教育在高校教育中的地位必然越来越凸显,受到全社会和广大教育工作者越来越多的关注[5]。通识课程的建设面临着艰巨挑战,要避免单纯的知识灌输,紧跟科技前沿,重在开阔学生的学术视野,培养其文化通感和科学精神。经过不断地探索和实践,我们将进一步优化课程内容设置,在自然科学与人文科学之间找寻更多切入点,增强通识教育的深刻性。期待海洋科学概论课程可以实现不同专业背景的学生在知识、能力、人格三个方面的培养目标。

[ 参 考 文 献 ]

[1] Harvard University Faculty of Arts and Sciences.Report of the Task Force on General Education[R].Cambridge, M A :Harvard University,2007:1-21.

[2] 聂宝平.通识教育面临的共性问题与现实使命[J].南京社会科学,2020(11):141-147.

[3] 陈三平,谢钢,杨奇,等. 如何将一门理科基础课程建设成通识教育核心课程[J]. 中国大学教育,2010(5):28-30.

[4] 王海威,王伯承. 论高校课程思政的核心要义与实践路径[J]. 学校党建与思想教育,2018(14):33-35.

[5] 芦颖,孙薇薇,洪金中,等. 通识教育思想融入理科教育教学过程的研究[J]. 佳木斯大学社会科学学报,2014(4):158-160.

[责任编辑:刘凤华]