化工专业生产实习中融入人文精神培养的探索

作者: 王豪 余亚兰 李敏 段明 吴雁

[摘 要]人文精神是培养优秀工程人才的重要元素,生产实习是培养人文精神的重要环节。西南石油大学化工专业利用学生在企业开展为期五个星期生产实习的契机,尝试将人文精神培养融入实习全过程。通过完善课题制实习、深入了解企业生产情况、参观生态工业园区、了解优秀企业文化、邀请企业高管分享成才之路和企业资深员工介绍国内外技术差异等方式,加强对学生人文精神的培养,帮助学生提高责任意识、增强专业自信、提高对行业的认可、树立可持续发展理念、弘扬中华传统美德、涵养大国工匠精神、磨砺艰苦奋斗意志、筑牢科技报国使命。这种将人文精神培养融入专业生产实习的实践效果良好。

[关键词]人文精神;生产实习;行业认可;责任意识;工匠精神

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)12-0089-04

西南石油大学(以下简称“我校”)化工专业作为首批国家级一流专业建设点,承担着为祖国石化工业培养优秀人才的责任。近年来,我校在对本校毕业生情况进行调研时发现,部分学生存在对石化行业认可度不高、价值取向功利化、艰苦奋斗意识不够等问题,导致他们在工作中出现拈轻怕重、频繁跳槽、缺少契约精神等现象,影响了学生的职业发展和学校的声誉。我校在对在校生开展问卷调查时发现,部分学生对专业缺乏自信、对行业现状和未来知之甚少等,并因此缺乏学习动力。这些问题的出现,说明当前学校教育对学生爱国奉献、爱岗敬业、忠诚守信、吃苦耐劳、迎难而上等人文精神的培养还不够。

人文精神能够促进健全人格的养成和道德修养的提升,是工科学生成长为优秀人才的关键[1]。工程实践是培养人文精神的重要环节,耳濡目染是加深学生对人文精神理解的最佳途径。生产实习作为最重要的工程实践环节,当前仍然存在重知识和技能传授,轻人文精神和价值培养的现象。自2017年以来,我校化工专业卓越工程师班每一年都组织学生在山东京博石油化工有限公司(以下简称“京博石化”)开展为期五个星期的石油炼制实习与实训,通过课题制实习模式改革,有效提升了学生的专业技能[2]。从2019年开始,我校进一步尝试采取多种措施,在实习中融入人文精神培养。

一、培育人文精神的措施

(一)完善课题制实习模式,强化责任意识

责任意识是人文精神在工程技术上的中心体现,也是培养创新能力和问题解决能力的基本前提[3]。责任意识是企业选人用人最重要的指标,工科学生的责任意识主要通过工程实践活动获得[4]。化工专业卓越工程师班在京博石化连续开展了四年的课题制实习,将企业的工程问题提炼为小课题,以课题为引导开展实习,在学生专业技能培养上取得了良好的效果[2]。通过进一步完善课题制实习,培养学生具备以下责任意识。

一是正确处理个人利益与集体利益的责任意识。细化课题分工,明确每个学生在课题研究中的责任;加强小组的讨论与交流,一方面,鼓励学生提出个人意见;另一方面,课题研究的成绩需结合团队整体评价。引导学生坚持将集体利益放在首位,最大程度实现个人利益与集体利益相统一。

二是主动担当作为、努力奋斗的责任意识[5]。适当增加课题的挑战度,引入一些学生在课堂上没有学过的知识,充分发挥学生主观能动性,要求学生自主学习如何使用工具软件、主动与企业技术人员沟通交流等。学生根据课题要求,自行制订相应的解决方案,教师和企业技术人员对方案进行评价,学生根据完善后的方案开展生产实习,自主完成数据收集、模拟优化、结果校核、报告撰写等工作。引导学生树立“志不求易者成,事不避难者进”的奋斗精神。

三是高度重视化工技术对社会和环境的影响的责任意识。在课题研究中,增加对解决方案的技术经济性、安全性和环保性的评价,引导学生考虑其制订的方案对企业、社会和环境等方面的影响,认识到化工工程师的行为需要承担的社会和环境责任[6],鼓励学生提出低能耗低排放的解决方案等。例如,某PSA装置通过增加脱碳工艺,不仅可以提高氢气回收率,还能够减少碳排放,在环保性方面优于其他装置。

(二)通过在企业实习,增强专业自信,提高对行业的认可

当前社会上一些不利于化工行业发展的言论在一定程度上影响了学生的专业自信。一方面造成部分学生毕业后不愿从事相关的工作,另一方面也造成学生在校期间对专业课的学习兴趣下降。第六学期末是工科大学生的关键期,这一时期的大学生已经接受了通识教育和专业教育,对所学学科有了较为深入的了解,也将面临继续教育和就业的抉择[7],此时学校开展的现场实习为增强学生专业自信和提高其对行业的认可提供了最佳契机。通过在企业实习,学生直接接触到整洁的化工园区、尖端的化工技术、先进的自动控制技术和严格的安全管理制度。学生与企业员工进行深度交流,可直接了解到行业的蓬勃发展趋势、员工的爱岗敬业精神和良好的薪酬待遇。学生参与工程课题研究,能直接感受到技术革新对企业经济效益、节能降耗、低碳减排的巨大贡献,也能从中知道专业知识的学习对自己获得专业技能和实现职业成功的重要作用[8]。通过以上方式,帮助学生消除对专业的误解和偏见,增强专业自信和对行业的认可,提升内在学习动力。

(三)参观生态工业园区,树立可持续发展理念

21世纪化工行业可持续发展的最佳模式是“生态工业园区”,通过不同产业的集成和耦合,实现资源和能源的最优利用以及污染物的最低排放[9]。京博石化所在的园区,不仅包含了炼油厂和化工厂,还拥有新材料厂、发电厂、农业基地、物流中心等多个产业形成的生态工业网。学生在实习期间,通过参观新材料厂,了解到将石油中的含硫污染物通过加氢转化为H2S,再通过氰胺化钙法生产硫脲的工艺路线。该路线解决了传统的炼油厂H2S通过克劳斯法生产硫黄时存在供大于求、产品效益差的问题。通过对比硫黄路线和硫脲路线,学生深刻理解了变废为宝的绿色化工理念和充分利用资源的可持续发展理念。学生通过参观企业的农业养殖基地,看到了炼油厂废水经过净化后变成了农作物的灌溉水源,也看到了以现代生物化工技术为核心的食品化、饲料化、肥料化、基料化一体的完整生态循环农业系统,从而切身感受到了化工产业资源循环、环境保护和科学规划的重要意义。通过一系列的参观学习,使学生自觉树立经济、社会、资源和环境协调发展的可持续发展理念,达到了生态教育的目的。

(四)了解优秀企业文化,弘扬中华传统美德

京博石化位于孔孟之乡,长期以来形成了以“仁孝”为核心的企业文化,让员工以企业为家,将员工视为家人。企业通过仁孝金制度,为员工父母和子女提供生活补助,帮助员工及其家人实现“老有所依”“幼有所养”“壮有所为”;通过“家道、家德、家法、家训、家风”等一系列企业文化建设与宣传,为员工提供良好的职业发展环境和生活环境。学生在实习期间,通过参加企业文化宣讲活动,了解“小孝治家、中孝治企、大孝为国”的理念,自觉树立了仁爱精神、爱国精神,提高了社会责任感。通过参观企业建设的养老院,提高了感恩意识、孝道意识和孝老德行[10]。通过与优秀员工交流,激发了学生积极进取、自强不息、勇攀高峰的奋斗精神[11]。通过实地体验、耳濡目染的方式,加强了学生对源于中国传统美德的优秀品质的理解和认同。

(五)学习企业工作要求,涵养大国工匠精神

培育具有工匠精神的大学生是我国从制造大国向制造强国转变的迫切需要。工匠精神要求学生不仅要有高超的技艺和精湛的技能,还要有严谨、细致、专注、负责的工作态度,以及对职业的认同感、责任感、荣誉感和使命感[12]。在实习期间,学生与企业技术人员就课题研究进行深入交流,了解了化工企业的工作要求,看到了工程师精湛的专业技术,理解了工匠精神的“精于工”。例如,在中汽油抽提装置课题中,工程师通过优化技术,将抽余油溶剂含量降低至5ppm,达到并超过企业要求。学校通过邀请企业技术专家介绍两代汽油加氢技术革新的历程,使学生体会到工程师精益求精的工作态度、执着的专业追求和坚定的职业操守,从而理解工匠精神的“匠于心”,自觉树立立足岗位、执着专注、开拓创新的人生目标。通过邀请“京博工匠”获得者介绍其光荣事迹,让学生感悟到工程师不仅具有精湛的技术,还具有敬业守信、无私奉献、崇德向善的高尚精神品德,从而理解工匠精神的“品于行”。

(六)感悟高管成才之路,砥砺艰苦奋斗品质

京博石化作为民营企业,坚持为人才的成长提供优良的环境,不断提拔人才。在实习期间,学校邀请部分化工专业毕业的京博石化高管介绍其成才之路,这些高管基本已毕业10~15年,经历了从基层操作工、技术员、车间主任等一系列的岗位历练,由于年纪相差不大、专业相同,学生容易产生认同感和共鸣。通过高管的讲述,学生明白了成才之路取决于以下几点。一是艰苦奋斗,不要过度追求物质待遇,而应该勤勤恳恳、忠于职守,在埋头苦干中砥砺品质、凝心铸魂;二是持之以恒,不要因为工作或生活的压力就轻言放弃,而应该克服困难、迎难而上,在攻坚克难中磨炼意志、增长本领;三是追求卓越,不要轻易满足于现状,而应该积极思考、勇于超越,在探索创新中开阔思维、提升素质。

(七)了解国内外技术差距,牢记科技报国使命

经过近七十年的发展,中国已发展为石化大国,然而在部分关键技术上仍然依赖于国外,距离石化强国仍有一定距离。在实习期间,学生通过了解国内技术存在的不足和以后的发展方向,明确奋斗方向和目标,提升学习的内动力。同时,在课题研究过程中,教师引导学生认识科技研究需要的基本素质,帮助学生了解自身存在的不足,从而激励学生努力学习、脚踏实地、坚持探索,肩负起科技报国的历史使命。

二、取得的初步成效

通过在课程中融入人文精神培养,有效激发了学生努力学习、刻苦钻研、爱岗敬业、积极进取的热情。在实习期间,学生克服资料不足、时间紧张、课题难度较大等困难,利用午间休息、周末休假的时间坚持学习,在车间、食堂、宿舍和通勤车上积极讨论,圆满完成了实习任务,得到了企业的高度评价,特别是学生高度的责任心、认真学习的态度和执着的韧劲给企业留下了深刻印象。

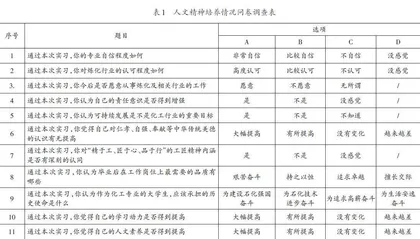

实习结束后,项目组以问卷调查的方式统计了学生在生产实践中人文精神的培养情况,人文精神培养情况问卷调查表如表1所示,人文精神培养情况问卷调查统计结果如图1所示。超过85%的学生认为通过本次实习,人文素养得到了显著提升。在各项指标中,学生对可持续发展理念的认识、中华传统美德的认识、工匠精神内涵的认同、大学生承担的历史使命和责任意识的认知程度最高,均在90%以上。学生的专业自信、行业认可和职业意愿均在85%以上,而实习前的调查数据显示这三项的认可度均低于70%,尤其是行业认可方面,有34%的学生选择不认可或没有感觉;而经过实习之后,86%的学生选择高度认可炼化行业,89%的学生愿意毕业后从事该行业。

此外,要求学生在实习报告中撰写实习体会,字数不限,90%以上的学生撰写了超过800字的实习体会,其中出现的高频词如图2所示。“行业认可”“专业自信”“责任”“环境”“祖国”“大国工匠”“艰苦奋斗”“努力学习”等成为学生使用最多的词语。这也说明学生对人文精神的认识得到了提高。

三、结论

工程是文化的筋骨,文化是工程的灵魂,人文精神是培养优秀工程师的核心要素。生产实习是学生在校期间直接接触行业和社会的最重要途径,传统的生产实习强调对学生专业技能的培养,而忽略了人文精神的培养。化工专业卓越工程师班利用在京博石化现场实习的契机,探索在生产实习中融入人文精神培养,通过完善课题制实习、加强与企业员工交流、组织学生参观生态工业园区、让学生了解企业文化、邀请企业专家介绍工作要求和成才之路等方式,强化学生的责任意识,增强其专业自信和对行业的认可,引导学生树立可持续发展理念,使学生能传承仁孝美德,坚守工匠精神,艰苦奋斗,筑牢科技报国使命。这种培养模式取得了良好的效果,初步实现了专业技能与人文精神的融合,为培养高素质工程人才开辟了一条有益途径。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 哈艳,高向杰.理工科学生人文素养培育的现实意义及其策略[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2016(4):148-152.

[2] 王豪,吴雁,王兵,等.以课题制为核心的化工专业实习方式改革与实践[J].化工高等教育,2019(2):27-32,108.

[3] 唐林伟,黄思蕾.从“机器换人”到“人机共舞”:工业4.0进程中工程技术人才角色定位与教育形塑[J].高等工程教育研究,2020(4):75-82.

[4] 徐瑾,李志祥.对工科大学生素质要求的调查分析[J].北京理工大学学报(社会科学版),2013(2):155-160.

[5] 陈秋华.重大疫情应对中大学生责任意识培养探究[J].思想政治教育研究,2020(12):129-132.

[6] 郭丽,周志强,陈立钢,等.化工安全与环保“课程思政”教学改革实践[J].化工高等教育,2019(4):31-34,89.

[7] 王昕红,张林,杨雪燕,等.工科高年级大学生专业坚持意向及影响因素[J].高等工程教育研究,2014(5):96-101.

[8] 贺雷,郝广平,陆安慧.化学工程与工艺专业实习线上线下一体化教学探索[J].化工高等教育,2020(6):87-92.

[9] 王静康.绿色化学化工发展前景与人才培养[J].中国大学教学,2013(1):9-12,22.

[10] 李超,杨心琰,李悦.当代青年大学生对孝情感认知状况的调查分析[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2020(52):11-14.

[11] 谢中清.大学生中国传统文化素质的培养[J].江西社会科学,2016(1):252-256.

[12] 赵国靖,吕一军,刁小行.以“工匠精神”为核心的人文素质教育研究[J].教育理论与实践,2019(27):10-12.

[责任编辑:苏祎颖]